浙江宣传:你被兴趣班卷进去了吗

以前一句“学好数理化,走遍天下都不怕”广为流传,在素质教育的大力普及下,现在人们更加注重“德智体美劳”全面发展。比如美育,这些年它的“咖位”提升就非常快。前不久,教育部发布了《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》,对于发展素质教育、弘扬中华美育精神是又一次有力推动。

除了学校美育浸润以外,很多家庭通过报各类兴趣班开发艺术特长。这样的方式自主灵活、针对性强,是一种重要的补充。任何一件事物的兴起和发展都容易衍生出一些问题,比如经济压力、心理负担等。今天,我们不妨就这个话题聊一聊。

一

很多家长对美育特别是艺术素养很重视,选择报各类兴趣班,这是一件好事,俗话说“技多不压身”。但是之所以称之为“兴趣班”,首先应该是源于孩子的兴趣。对于这一点,身边有一些人是走偏了的。

很多情况下,由于孩子尚缺少独立判断和选择的能力,兴趣班往往不是孩子的选择,而是父母的决定;不是孩子要学,而是父母要孩子学。这样一来,就容易出现一些“后遗症”。如果孩子不是真心想学,是很难坐得住、学得进的,反而会产生抗拒、叛逆的心理。家长投入了时间、金钱,孩子没有学出来不说,还影响亲子关系,可谓“赔了夫人又折兵”。

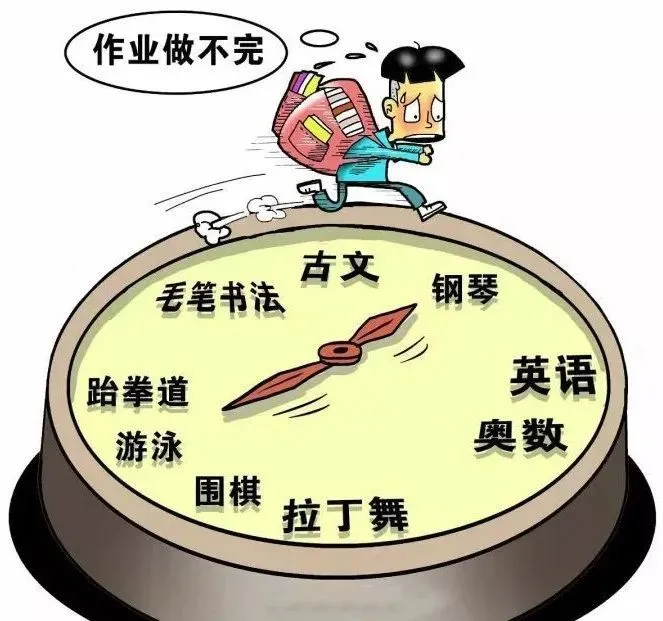

有的家长出发点是好的,孩子也不排斥,但是缺乏规划、盲目跟风。什么热门就给孩子报什么班,看到别人会的,觉得自己家孩子也要会,否则就好像落后了。画画、乐器、舞蹈、主持……恨不得孩子什么都学、什么都会。

有人曾经做过调查,参与的300多个家庭中,有一半孩子的兴趣班数量达到3个以上,每周花在兴趣班上的平均时间为5小时左右。而且,艺术类的兴趣班收费往往不低,家庭每年动辄投入上万元甚至几十万元,有的家长戏称之为“碎钞机”。家长不仅要支付昂贵的费用,还要投入大量时间去接送、陪练,孩子原本的课余休息时间也被塞得满满当当。

在艺术兴趣班上,“沉没成本效应”非常显著,投入的越多,越不舍得放弃,最后家长和孩子都被“套牢”了,在一个又一个兴趣班中越陷越深。

一言以蔽之,很多人不管孩子是不是那块料,不管孩子学不学得过来,甚至都不管自己的经济承受能力,你卷我,我卷你,最后大家都疲惫不堪。

二

在匆忙奔波的间隙,无论是家长还是孩子,有时候都会陷入迷茫:学这些艺术特长到底是为了什么?

专业路线的辛苦远超常人想象,牺牲文化课也需要巨大的勇气和决心,最终真的能靠艺术特长吃饭的毕竟还是少数。但如果不走专业,花这么多时间、金钱值得吗?投入多少精力是合适的?要学到什么程度?随着课业越来越紧张,是中途放弃还是坚持下去?

走进“死胡同”,可能是因为方向出了问题。很多家长在给孩子报班时,或多或少存在一些功利的心态,总希望孩子能通过艺术特长“得到”什么,却忽略了孩子喜欢什么、感悟什么、享受什么。蔡元培在《美育与人生》中,曾经深刻地指出美育的超功利性:“宫室可以避风雨就好了,何以要雕刻与彩画?器具可以应用就好了,何以要图案?语言可以达意就好了,何以要特制音调的诗歌?可以证明美的作用,是超越乎利用的范围的。”

退一万步说,让孩子学习这些艺术特长,即便是“为了点什么”,也绝不只是为了掌握一门“技术”。从孩子的人格养成来看,训练艺术思维、提升鉴赏能力,激发对美的感知和对世界的理解共情,正是美育“陶养感情”的作用。在学习的过程中,孩子们能更有定力、更加自信,更加善于表达自己的想法和情绪,锻炼各方面的能力。

把时间坐标拉得更长一些,艺术在人的生活中常常会扮演疗愈者的角色,无论是音乐、美术还是其他,都是疲惫时的栖居,寂寞时的陪伴,闲暇时的消遣,失落时的寄托。就像丘吉尔1915年被撤销英国海军大臣的职务,受挫返乡时,绘画成了他的独特心理治疗。他曾说:“不管面临何等样的目前的烦恼和未来的威胁,一旦画面开始展开,大脑屏幕上便没有它们的立足之地了,它们退隐到阴影黑暗中去了。”

考级、比赛固然重要,升学加分也无可厚非,但这些更多是水到渠成的事情,不应是给孩子艺术教育的初衷和目标。让孩子从中获得快乐和力量,才能最大限度地激发他们的自主性,让艺术成为他们相伴一生的挚友。

漫画 图源:“央视少儿”微信公众号

三

该不该给孩子报班是一个主观选择,但是在如何正确对待艺术类兴趣班、如何提升美育质量的问题上,有许多地方值得我们反思和改进。

其一,学校是美育培养的主阵地,要用艺术的星光点亮更多孩子的人生。教育部印发的《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》鲜明指出,要“强化学校美育的育人功能”“帮助学生通过在校学习掌握1-2项艺术专项特长”,这些都要求学校要把美育放到更重要的位置,多推出一些创新管用的举措。比如,在传统音乐课、美术课的基础上,提供更加多样化、个性化的艺术课程和课后服务。各个年龄段的孩子接受能力、思维模式都不尽相同,需要精心设计、量身定制,增强美育课内容体系的科学性、系统性。

不可否认的是,不同地区之间美育基础存在差距,和一线大城市比起来,三线城市和农村的艺术资源相对要少一些。这些年,许多优秀大学生到中西部地区支教、任教,在山村带孩子们组建乐队,引发了人们的热情点赞。像流动授课、云端放映、资源共享等等,都是很好的尝试,值得大力探索。

其二,培训机构是商业机构也是教育机构,应更好承担起育人的责任。随着艺体类培训市场越来越火爆,许多创业者将目光投向了这个行业。现在市面上的培训班随处可见,但是专业水准良莠不齐,收费不断攀升,卷钱跑路的新闻也时有发生,亟需规范市场秩序、加强监管。

培训班的老师既然被称为“老师”,除了教授专业以外,也要承担起育人的责任,引导孩子成长成才。要实现这个目标,就必须提高准入门槛,加强师资培训,提升艺术培训班教师综合素养。艺术类高校也要制定符合文化教育发展的人才培养方案,调整培养目标,向社会输出更多优质的美育教师。

其三,兴趣班不应成为新的比拼赛道,少一些无意义的内卷、互卷。艺术类兴趣班虽然很重要,但它不是一道“必答题”,更多时候是一道“选择题”,初衷是挖掘兴趣、培养特长、浸润心灵,不应该拿来做攀比。“比拼”的风气一旦形成,美育的初心就容易丢失,还会造成大量教育资源的浪费。

现实中,有些家长托关系、斥巨资到大城市请所谓“名校名师”,其实未必是适合自己孩子的。名师往往更注重对艺术专业人才的培养,不仅要求孩子具有一定的天赋,更要求孩子后天的努力。如果没有养成良好的学习习惯,跟不上名师的教学节奏,可能会适得其反。

有人说,灵魂的渴望才是命运的先知。当我们迷茫疲惫的时候,或许应该停下来想一想,孩子到底需要什么?自己到底能给什么?尽管很难,但还是要让一切回归初心。