陈先义:为拒穿西式学位服的教授和摒弃洋指标的大学击节叫好!

最近读网络上两件事,觉得极有意义,想与各位分享。

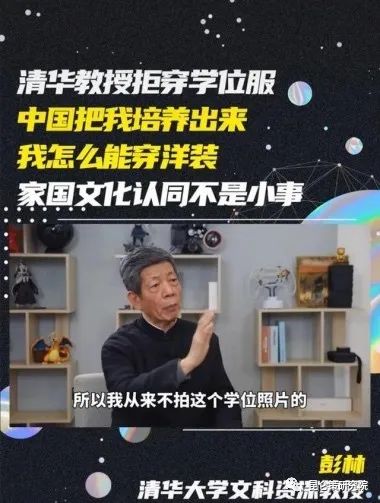

一件事是清华大学彭林教授拒穿西式“学位服”。

在他看来:是中国把我培养成博士的,为什么一定非要穿洋装,对一个学者,家国文化认同绝对不是一件小事,这是关乎一个人的文化价值观的一等大事。他还说:一个中国毕业的博士,穿基督教教袍演变过来的学位服,不伦不类。我为什么一定要穿这样的衣服呢?我毕业后多年,学校通知我可以补拍这个学位照,被我坚决拒绝了,我认为这就是骗人的东西。因为服装这个东西,它背后的文化内涵太多太多。

第二件大事,就是中国人民大学宣布将从2022年开始,不再向西方世界大学排名机构提供相关数据。这也就是说,不再参与你那个西方的大学排名。

与中国人民大学一样具有明确的退出评选意向的,还有著名的南京大学、兰州大学。他们也相继宣布不再向国际大学排名机构提供任何相关数据。

这些名校研究了“洋指标”的弊端,做出认真而审慎的重要决定,不愿再被这些“洋指标”继续绑架下去了。在中国人民大学等高校看来,摆脱洋指标束缚,是中国教育主权的回归,而教育主权的回归就是文化回归,也只有文化回归我们才可能实现中华民族的伟大复兴。

这样两件事连在一起看,我认为是中国教育的一种自立自强自信的表现。我为彭教授和中国人民大学、南京大学、兰州大学这些个充满尊严感的决定而欢欣鼓舞,中国知识界终于有了一次具有民族自豪感的伟大觉醒。

长期以来,我们在“接轨论”的思想引导下,好像什么事洋人说的就是标准,什么事情都要听凭洋人摆布。其实,这个问题很大。听从人家制定的标准,就要一切听命人家的安排。这个评价标准,到底有哪些条件?洋人凭什么这样规定,其中大有文章,这里边必然就有一个价值观问题。

比如,谁掌握了这个评比权力,掌握这个权力的人本来就按照他们国家意愿办事,要对中国进行文化殖民,那么在这个标准里一定会充斥有利于他们文化殖民的内容。我们参与这样的活动等于引颈就戮。这样的例证我想无需多举了。在这中间,西方最好的办法不是在内容上,而是在评选办法上怎么有利于在中国“二狗子”的批量生产。

举个例子,那个诺贝尔文学奖、诺贝尔和平奖,其标准都是西方完全根据他们的价值观制定的,而我们一些人把这些标准奉为神明,把获取和平奖、文学奖看得什么了不起的大事,好像真的有什么了不得。其实这样两个奖项,人家在确定颁这样的奖时就以意识形态为标准。想要获奖吗?那你就在作品中敞开骂自己祖国吧,骂自己祖宗,骂自己国家制度的黑暗,甚至污蔑自己的民族和领袖。唯有如此,才可以获得大奖,至于艺术价值什么的,全在其次,不足道哉。因为各个民族的审美是完全不一样的。比如我们的唐诗宋词,洋人们怎么也不会理解她那种高妙无比的艺术价值。离开了中国语言和汉语环境,他们根本感受不到那种艺术巅峰的特别神韵。

【获得诺贝尔文学奖的苏联“推墙”公知索尔仁尼琴】

而这些年,我们有些人就有一个化不开的“诺奖”情结,好像获得那个诺贝尔文学奖就真的有什么了不得。苏联时期对获得这个奖从来就不屑一顾,历史上五个获奖者其中四个都是颁给了因为反苏反共被逮捕和流放过的俄奸,苏联人民对这些人一点也不客气。为什么?因为这四个人的作品内容不是反社会主义制度就是反苏共及其领袖列宁、反斯大林,甚至还要颠覆苏联的国家政权。

【获得诺贝尔文学奖的苏联“推墙”公知叶夫图申科】

我们的某些人也是如此。今天这个所谓的世界名校排名,其实与这个诺贝尔文学奖,也属类似,真的没有什么了不起,西方世界颁布这样的排名把戏,有他们不可告人的目的。

从这个意义上说,中国人民大学、南京大学、兰州大学的做法值得称道。现在不过是西方掌握了话语权,让第三世界跟在它后边张扬它的价值观而已。眼下,正在进行的俄乌冲突,美国等西方国家也挑唆西方主要强国,对俄罗斯进行制裁,大小也集中了几十个国家,投票把俄罗斯踢出一些国际组织,对俄罗斯方方面面大加制裁,连狗啊猫啊树啊等等全不放过,甚至连人家在国外的财产就加以没收。他们就像朝鲜战争组织联合国军一样,打的也是国际旗号,以极其难看的“吃相”毫无大国尊严。如果仅仅从数量上说,它也集中了数十个国家,好像是国际力量,但所进行的确实是极其肮脏的罪恶勾当。你能说它代表了国际正义吗?恐怕恰恰相反。而俄罗斯进行的,实际上是捍卫国家主权安全的斗争。如果仅仅从国际话语权的角度,西方确实从霸权角度控制了舆论力量。但是他们进行的一些事情,未必代表正确。我们当然大可不必唯西方马首是瞻。

这些年,我们有些人言必称西方怎样,论文也是西方杂志刊物为准,大学评比也是西方说了算,文学这类完全不同评价标准的东西更不用说了,也是几个西方人在瑞典一嘀咕就是国际大奖,弄得我们国内一些人好像西方定的东西便成了自己毕生追求的目标。不像我们伟大的思想家鲁迅,坚决拒绝什么文学诺奖,表现的是中国文人的骨气和对中国文学的百倍自信。

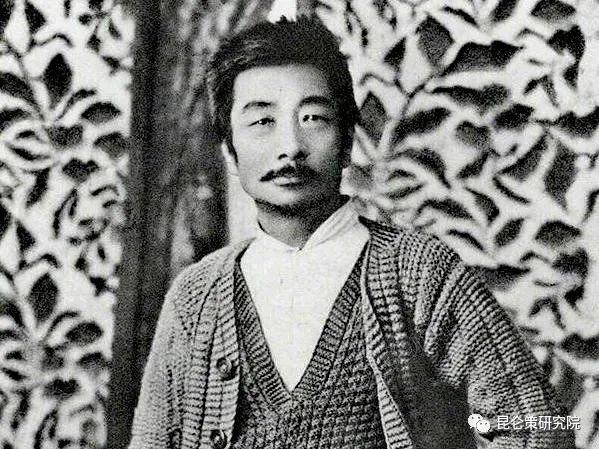

【鲁迅先生】

其实,很多东西都是“接轨论”引来的恶果,都是对自己文化最大的不自信。我向来不赞成什么事情都说成阴谋,但是也坚决反对对西方实实在在的阴谋有视无睹。美国这样的家伙看中国从来什么都不顺眼,他们在对待中国问题上,不带有阴谋的事情不是太多。很多年前《参考消息》发表过一篇短文,给我印象极深,一个美国议员公开说:你以为我们让中国篮球运动员来美国打球就是认同中国吗?那是大错特错。你们想过没有,因为他在美国打球,中国就有十几亿人要看实况NBA,久而久之,他们就会觉得美国不可战胜,就会怕我们,就会认同美国的价值观,就会成为亲美力量,这是培养整个中国人认同美国的一次看不见的大行动。我们中央情报局的工作就是要着眼于这样一些看不出来的地方瓦解对手,去精神上击垮对手。

这些年,在文化方面我们已经吃了大亏,比如很多影视作品,题材一定要是显示中国人的愚昧、无知、脑残、专制,只要影射或者抹黑我们领导人,洋人们便把你请到国外,便会给你挂个勋章,就把我们某些人高兴得屁颠屁颠的,就可以在国内拿着这样骂祖宗换来的奖招摇撞骗。我们的那些小娘炮小鲜肉被美国人那么一捧,真的以为自己成了世界级的明星大腕,便回到国内耀武扬威地欺骗自己同胞。其实人家不过是有计划有目的地培养了几个文化汉奸而已。这几年,国家发现了美国等西方世界的战略图谋,下大力限制这些文化垃圾在银幕屏幕行骗社会,如今谁再大言不惭地以小娘炮自居,便会成为过街老鼠,为社会所不齿。

从这个意义上说,清华教授拒穿洋教服和中国人民大学、南京大学、兰州大学拒绝参与国际大学排名,是中国知识界一种真正的自信的开始,是摆脱洋人精神束缚的一次壮举。是骡子是马,还是拉出来溜溜,还是看你对国家对民族的贡献为标准。这些年,国防七子为代表的科工类大学的科技研发给国家科技创造的辉煌战绩,他们参与研发的歼20、运20、歼15、歼10以及量子卫星、航母电子弹射等被称为国家杀手锏的重大工程,都为我们民族增加了光荣和自豪。我们从来都不盲目自满和排斥外国先进的经验,但在文化上,我们绝不能甘于做洋人的奴役,绝不唯洋人马首是瞻。我们相信我们自己的创造力,我们有这个自信,为人类提供四大发明的后代们,今天也一定能够创造属于我们自己的新的辉煌。