“都知道是差稿, 为什么还抢着发?” 一份中国新闻业“流量锦标赛”深度调查

刘战伟 | 中国人民大学

✪ 李嫒嫒 | 中国传媒大学

✪ 刘蒙之 | 陕西师范大学

(本文原载《国际新闻界》2022年第6期)

【导读】随着移动互联网的普及,新闻传播的速度和范围都今非昔比。然而,今天我们看到的是“10万+”热文越来越多,能留下难忘印象的新闻稿却越来越少。以流量为中心,快餐式阅读习惯和标签化思维方式日益盛行。新闻行业究竟经历了什么巨变?

本文指出,在数字技术引发新闻业盈利危机的背景下,新闻行业的绩效考核,从“挣工分”变成“挣流量”,这使得新闻机构放弃专业性追求,陷入迎合受众的“流量锦标赛”。今天的新闻受众,不再是被动的接受对象,而参与到新闻的建构过程中来:提供信息与评论来贡献内容;借助社交媒体分享机制来分发内容;以受众数据的形式来间接影响内容。相比前两者,后者对专业新闻自主性的影响更为隐蔽,也更具破坏性,因为它会变成量化指标,直接影响记者的新闻生产,并解构固有的专业理念。迫于盈利危机,新闻业一改对受众的漠视态度,主动地监测他们在网上的新闻消费轨迹,通过各种方式迎合受众偏好,客观上放松了对把关过程的垄断,新闻业的编辑自主性也因此受损。“以流量论英雄”的绩效制度,把阅读量与记者收入直接挂钩,势必会阻碍记者耐心调查、采访和写作。为了追求高流量,记者不得不抢时效而牺牲质量,也更愿意做“流量富矿”的选题,逃避“流量贫矿”。流量绩效还引发新闻业的“情感转向”,将严肃议题娱乐化,消解新闻产品的严肃性,压缩理性对话的公共空间。

作者认为,新闻业强调“受众意识”并没有错,问题在于过于强调受众偏好,就丧失了新闻职业的主体性。为此,新闻业需要破除长期以来的市场逻辑迷思,解决之道在于保持新闻产业的“有限竞争”格局,为“社会责任论”的培植,提供良好的生存土壤。新闻生产的评判标准,应归于社会价值,而不仅仅是数据、流量与市场,计算理性也应该让位于公共价值。

本文原载《国际新闻界》2022年第6期,原题为《从“挣工分”到“挣流量”:绩效制度下的市场、共谋与流量锦标赛》,仅代表作者观点,供读者参考。

从“挣工分”到“挣流量”:

绩效制度下的市场、共谋与流量锦标赛

M:尽管我昨天在会议上推荐R和S的稿件,但还是点击量优先,他们的稿子压根拿不到好稿件,这也导致我们报社没有去做好稿件的土壤。投机,在报社最实用。

N:你可千万别相信咱们能改变报社。

——北京某报社记者对话

▍一、问题的提出

随着数字新闻业的发展与崛起,流量越来越成为新闻生产的核心评判官。新闻编辑室不再只是忠于专业共同体的价值协商,而是更多的通过流量来判断新闻生产与传播。过去的记者,在严肃新闻中追求职业尊严,今天的记者,却更多的困在流量考核系统中。检视北京某报社两位记者的对话,当基于受众消费口味的“点击量”与基于记者职业共同体的价值判断出现冲突,并且成为一种不受个体意志改变的“土壤”,这就不仅仅是实践层面上流量与质量之间的冲突,更关涉学理层面上,新传播格局中受众权威与记者文化权威之间的冲突。

数字技术引发新闻业的盈利“危机”(crisis),流量越来越成为决定新闻机构生死存亡的关键指标,新闻机构和新闻工作者开始重新“发现”以往不受重视的受众,通过各种对受众行为进行监测的网站分析技术掌握受众的新闻消费习惯。受众指标的分析报告已经成为新闻机构管理者监督和约束记者的有效工具,被用于对员工的评估、奖励和惩罚。流量为代表的数字化度量指标在新闻业占据统治地位,威胁并挑战传统的新闻价值理念。

基于受众指标的流量监测在强化新闻受众或用户意识的同时,也改变了新闻与记者劳动的评价标准。从被动受众转向积极受众,新闻业盈利危机下受众地位不断上升,并与专业记者争夺对新闻业“元问题”的定义权。也许我们还没有意识到,对“计流量制”绩效考核机制主导的“挣流量”劳动的研究,会推动我们重新反思“什么是新闻”“什么是好新闻”“应该怎样写新闻”这些新闻学研究的基础性问题。

现有的新闻生产研究存在“只见组织不见人”的缺陷,大量研究将记者看作一个同质化的共同体,忽视记者主体的异质性,漠视记者的“经济人”与“复杂人”属性,也就无法理解绩效激励与惩罚制度中记者异常复杂的心理与行为。面对流量带来的新闻生产机制与评价体系的转变,本文聚焦于新闻记者的新闻生产劳动过程,试图探讨流量背后的本质是什么,计流量制的绩效制度何以在新闻业采纳与扩散,其对记者劳动与新闻业产生了怎样的负面后果,这背后又存在着怎样的结构性病灶。

▍二、文献综述

(一)重新发现“受众”与受众分析技术

在西方的新闻观念中,现代新闻业的价值在于为公众提供高质量的新闻,促进民主的公共生活。在中国传统的新闻理念中,从文人论政到党报理念,都是把受众当作启蒙、教化和动员的对象。新闻工作者凭借自身的专业判断,为受众提供他们认为受众应该知道的新闻。然而,尽管新闻生产的终极目标是为了大众,但新闻业并不重视受众的意见和作用,在二者的非对称关系中新闻业处于主导地位,“我写你读”就是对这种关系的一种形象描述。

媒介环境的变化,新闻业陷入盈利危机,上述传受关系发生了变化。受众不再是被动的接受对象,在一定程度上演变为主动的受众,并开始通过三种方式进入了新闻建构过程:一是提供信息与评论贡献内容;二是借助社交媒体分享机制分发内容;三是以受众数据的形式间接影响内容。相比前两者,后者对职业新闻生产的自主性影响更为隐蔽,也更具破坏性。在数据影响层面,“主动受众”以量化指标,直接影响记者的新闻生产,并解构固有的专业理念。近年来有关内容为王还是用户为王的争论,就是对受众地位上升引发的一系列变化的反思与迷惘。

新闻业重新“发现”以往不受重视的受众,通过各种受众行为监测技术掌握受众的新闻消费习惯。获取受众数据的技术被吸纳进新闻机构的日常运作中,成为一种全球性的新闻创新现象。就其背后的逻辑,在于流量成为决定在线新闻机构生死存亡的关键指标,用户的每一次点击所累积起来的数据代表着在线新闻机构在新闻消费市场的表现。事实上,采纳受众数据分析的问题不在于技术工具本身,而在于行动者如何使用并由此改造新闻环境。

新闻学始终是框定在“职业”之中,是跟随新闻职业而起的一套操作知识体系,迄今为止一直是建立于伦理基础上的规范性学科。媒体中的编前会、评报制度等是专业共同体价值协商的保证机制,写出深度报道、抢到独家新闻,受到同事的称赞和竞争同行的妒忌,是确立专业声誉和荣光的主要途径。随着新技术引发的传播革命,传统的新闻观念、传播模式与职业权威均遭遇到一定程度的解构。在新传播格局中,“受众”不再处于完全被动地位,有学者提出了从专业新闻学向用户新闻学转型的主张。

从“被动受众”到“主动受众”,受众地位的上升,挑战并威胁职业记者的文化权威与新闻品位。刘鹏认为用户不仅以新闻生产/传播/消费者身份确立了其在传播网络中的主体地位,而且在新传播格局中从边缘走到中心。同时他也清醒地意识到,单纯的“用户新闻”存在天然的缺陷,如失真、肤浅、方生方死等。回顾现有文献的分析与讨论,学者们对用户在新闻业中的地位与影响给予过多建构性的话语,本文旨在深入新闻生产的编辑室,采取批判性的话语,通过经验研究来拷问,新闻业积极争夺受众,采纳受众测量技术对新闻记者、新闻生产与新闻业产生了什么样的负面后果。

(二)新闻绩效激励制度与记者行为

改革开放前,我国媒体普遍实行事业单位体制,薪酬体系方面采用“大锅饭”的平均主义理念。随着上世纪九十年代市场化改革与都市报的崛起,为了提升记者的生产积极性与主动性,打破传统的“大锅饭”机制,市场化媒体纷纷进行市场化绩效考核机制的改革。“挣工分”的绩效改革建立绩效与绩效分之间的正相关,实现多劳多得,不劳不得的激励机制。

“挣工分”以一种经济利益驱动、个体行动自由的调控方式,取代了此前的硬性控制方式。挣工分制度培育和强化了媒体从业者的功利化取向。王毓莉针对台湾四家媒体的绩效考核机制研究发现,记者新闻劳动工时增加,新闻质量随之降低。绩效考核制度的初衷是激发记者积极性,提升新闻生产效率与质量,实际运行中产量的提升往往以牺牲质量为代价。一些记者急于完成任务,敷衍塞责,“萝卜快了不洗泥”,一味追求数量,忽视了稿件的质量。

在新传播格局中,用户开始以阅读、转发、评论等为核心的流量技术来评价新闻生产与劳动。国外媒体编辑室设立了很多数字监测屏,上面显示着报社各数字平台新闻生产、发布、反馈、传播、转发、用户使用等几乎所有可用来描述数字传播表现的数据,而且数据即时更新。国内许多专业媒体也启用了类似设备,甚至将用户数据纳入业绩考核标准。这些跳动的数据彰显了用户的主体性,甚至成为专业媒体生产调节的“指挥棒”。每篇报道、每段视频要独自面对用户的检阅,在这种情况下,不难理解为什么10万+成了对记者编辑最大的褒赏。

受众分析技术的采用以经济层面的考量最为重要。随着新闻行业持续面临衰退的危机,对受众行为数据的跟踪和管理已经被当成拯救危机中的新闻业的重要手段。计量制的“挣流量”逐渐取代单一的计件工资制,成为新闻绩效考核与评价的核心标准,对新闻组织与记者的生产劳动产生了重要的影响。在互联网初期,流量对商业价值的塑造是积极有效的,是最重要的评价标准之一。“计流量制”强化了记者的“受众意识”,获得了受众的关注度,提升了记者的生产积极性,改善了新闻媒体的经营状况。

然而,过度商业化之下的“流量崇拜”,催生一系列值得警惕的现实选择。有学者对荷兰五大报纸的新闻进行分析后确定,受众的点击影响了记者新闻的选择。这一结论得到了美国一项针对300多名编辑把关人研究的补充,受众流量指标会影响编辑的把关行为,注重高阅读量与经济效益的把关人更有可能根据网络指标做出不利于保证新闻质量的决策。盈利危机下新闻业一改对受众的漠视态度,主动地监测他们在网上的新闻消费轨迹,通过各种方式迎合受众的偏好,客观上放松了对把关过程的垄断,新闻业的编辑自主性受到了伤害。

区分于计件制的挣工分,主要由新闻编辑部主导进行考核决定。计流量制绩效体系的决定权掌握在受众一方,进一步凸现了受众的地位。新闻媒体公开接受流量作为新闻绩效衡量的标准,赋予了数据一种代理性质,数据成为评估记者能力的主要内容。新闻组织将流量作为重要甚至唯一的绩效指标,将受众消费偏好与口味作为决定记者劳动绩效的核心要素。流量渗透进新闻编辑室,成为新闻生产的“指挥棒”,与之相关的批判性话语并不鲜见。然而,相关话语对流量在新闻编辑室的微观运作逻辑与发生机制缺乏经验分析与深入讨论。

▍三、研究方法

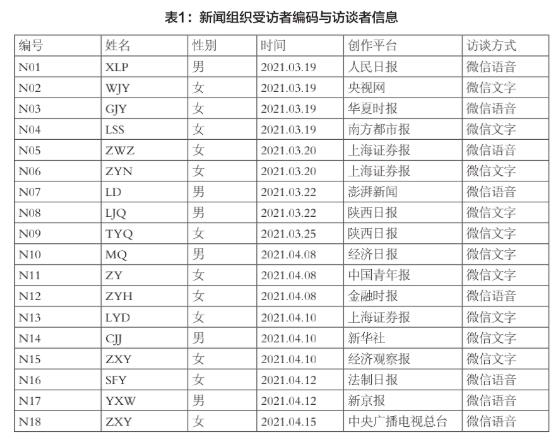

本文采用深度访谈和民族志的方式收集经验资料。研究者A从2021年3月开始到2021年4月分别访谈了18位媒体的新闻记者、主编与部门主任,通过30-60分钟不等的深度访谈获得第一手的研究资料。深度访谈采用目的性抽样(purposive sampling)与异质性抽样(diversity sampling)相结合的抽样方法,确保访谈样本的代表性与典型性。

由于访谈数量的有限性,在目的性抽样的同时,通过异质性抽样来涵盖不同类型的访谈对象,以最大限度地覆盖、反映所研究对象的差异。从人口统计学意义来看,女性占比67%,地域来源与媒体性质丰富多元。同时,一位研究者在某日报集团进行为期一年的挂职锻炼,深入报业集团的新闻生产中,以民族志的方法进行田野观察与资料收集。

访谈分为三部分。第一部分涉及被访者的人口统计信息、工作与职业信息;第二部分涉及绩效考核机制,以及考核机制对新闻生产与记者个人的积极影响。第三部分主要涉及考核机制的弊端,对新闻选题、创作、节奏、评优、收入与职业前景等方面的影响。在结束访谈之后,研究者反复逐字阅读分析访谈文本,并借助NVivo 12质化分析软件进行辅助分析,以提取受访者谈论到的核心主题。研究者将人工分析和软件分析的结论进行一一比对,从中提取核心话题与关键概念,就其展开现象分析、概念提炼与理论归纳,经过严谨分析和讨论形成本文的主体结论。

▍四、“以流量论英雄”:新闻生产中的“挣流量”劳动与流量锦标赛

新闻盈利危机与流量竞争的白热化,迫使新闻媒体纷纷采纳受众分析技术,并改革绩效制度以强化受众(用户)意识。“事业单位”属性的新闻媒体组织,打破传统的“大锅饭”机制,强化“计件制”“计流量制”“360度环评”与“平衡计分卡”等市场化考核制度,一些走在时代前沿的市场化媒体甚至向互联网公司看齐,全面采用互联网公司普遍运行的KPI(key performance indicator,即关键绩效指标)与OKR(objective key results,即目标与关键成果法)等国际化绩效考核机制,激发记者的劳动积极性,提高新闻生产效率与质量,以强化媒体市场竞争力。

(一)数字目指标:从“计件制”到“计流量制”

“新闻理想主义”不能当饭吃,在探讨新闻记者职业心理与行为的时候,应该认识到新闻记者“经济参与人”的角色属性,相比理想主义叙事,大多记者更关注薪资收入。互联网的平台化(platformization)与基础设施化(infrastructure),平台型媒体异军崛起,流量成为新闻信息的评价指标,在“计件制”的基础上,“计流量制”成为新闻组织与记者的核心绩效考核机制。

1.挣工分:“计件制”的赶新闻劳动

“挣工分”制度从上个世纪90年代发端之后,与外部的市场化制度、宏观的政治体制一起,构成了我国媒体复杂的新闻产制环境。从80年代开始,受改革开放与市场经济的驱动,我国新闻媒体逐渐推进“事业单位,企业管理”的体制改革。在“自负盈亏”的市场经济指挥棒下,新闻媒体普遍推行绩效激励制度。此后,市场化媒体率先打破事业体制,引入“计件制”的绩效机制,党媒在后续改革中不断跟进,自此新闻记者的收入主要来自“挣工分”的计件工资。

计件制薪酬体系通过“价格杠杆”来实现奖惩激励,以单篇稿件的“价格”为核心,通过调整稿件价格来左右相关种类稿件的供需情况,同时,通过难度加权和等级评定等手段来实现一定的控制和引导作用。计件工资制美其名曰通过绩效考核调动记者的积极性,实则将新闻记者的劳动成果量化为数据指标,是一种技术化的数值控制。

“计件制”的挣工分政治,提升了新闻生产效率与组织竞争力,成就新闻业的“黄金时代”,也引发一系列负面溢出效应。市场化绩效增加了记者的竞争压力,强化记者的“经济人”属性与趋利行为。新闻记者的职业角色逐渐从传统的“知识分子”、“宣传干事”转向“新闻民工”。记者们的产出很少再是自己心目中的“作品”,而更多是肤浅、琐碎、缺乏深度和价值、快速更替的产品,业内人称为“快餐化”产品。

2.挣流量:“计流量制”的赶数据劳动

互联网技术可以精确测量每一篇文章的数据,流量产生了一种新的权力形式,代表受众成为新闻生产的指挥棒。为了激励记者积极劳动,媒体会根据稿件阅读量、转发量、点赞量等计量化的流量指标进行考核,不同的流量对应不同的稿酬标准。“下不保底”的零薪压力与“上不封顶”的高薪诱导,记者在“威逼”“利诱”下被裹挟进这种流量游戏。区分于计件制的挣工分劳动,绩效考核掌握在记者与新闻组织手上;而基于计流量制的挣流量劳动,决定权掌握在受众手中,记者的薪资绩效取决于受众消费偏好关联的阅读量,这是两者的核心差异。

计流量制在媒体内部存在明显的分化,需要区别分析。“挣工分”的政治主要存在于党媒与少数市场媒体,市场化媒体的主要支撑机制是“挣流量”的经济。在党媒系统中,党性原则与政治“站位”决定其更看重政治功能,不会单纯以流量作为考核标准。目前主要采用“计件制”“计档制”与“计流量制”相结合的绩效考核机制,但流量的绩效权重有逐渐上升趋势。

技术平台创造的基于阅读数的“10万+”技术指标,成为内容平台上最受创作者追捧的数字发明。“10万+”等表示流量的符号成为判断新闻产品是否成功的标志,一次次点击凝聚成的受众偏好主导着新闻的选材、写作、标题、位置、推广等各个环节。“10万+”成为一个门槛,一个行业标准,一个内容标杆,诱发新闻业的“流量锦标赛”。基于流量的螺旋递进式的薪酬体系,通过一系列“游戏晋级”式的激励规则,诱导记者追求更高等级的流量和薪酬,激发记者积极、努力地提升稿件阅读量和流量转化。

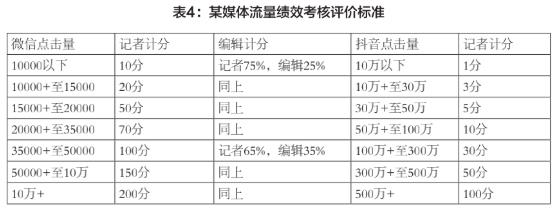

报社要求每个月有相应比例的稿件阅读量在10万+或者100万+以上,如果没有达到的话是要扣分的。超过预期的话,也会有相应的加分。(N4 LSS)

微信稿件阅读量直接决定稿分的高低,稿分是和绩效挂钩的。(N5 ZWZ)

报社划档共分为9档。流量是非常重要的指标,很多1、2档稿件都是点击量几十万的大爆款。(N8 LJQ)

流量锦标赛是新闻组织顺应市场竞争的一种劳动控制策略,“计流量制”的绩效激励制度,激发新闻记者主动的“挣流量”劳动。阅读量与记者收入直接挂钩,会阻碍记者耐心从事调查、采访和写作。相同的社会必要劳动时间成本,用户的偏好导致流量数据差异悬殊,直接投射到绩效考核与工资收入上面,记者更倾向于选择那些吸引流量的话题与内容。新闻作品的存在不再以信息与观点的价值决定,而是由流量景观所定格的阅读数字所决定。

点击量对于稿分来讲非常重要。如果达不到最低的阅读量,现在大概是2000左右,你的稿件是不计分的,没有任何薪资,也不会算工作量。(N5 ZWZ)

新媒体作品涉及流量考核,点击量超500才计入有效工作量。(N9 TYQ)

我有个同事,每一篇稿子他会写很久,他会研究很久,阅读量并不是很高,所以他的绩效考核分是很低的,2019年被评的是不合格。(N15 ZXY)

“挣流量”的绩效考核机制,使新闻生产过程内生出“流量锦标赛”的竞争机制。在流量锦标赛中,新闻组织设计一套基于流量指标的考核竞赛机制,记者与编辑的积极性被极大地调动起来,类似于锦标赛竞争。机制化的激励与约束机制,以数字流量为主的评优考核标准,使新闻编辑室的“流量氛围”取代“创作氛围”。机制化的评报,通过仪式化的制度,进一步固化新闻生产的流量逻辑。

1.评优:流量锦标赛与流量氛围

技术经济的转变导致了受众分析和度量指标在新闻业的扩散与泛滥。新闻编辑室出现一种新的新闻工作形式,新闻工作者的新闻判断越来越注重受众行为的量化指标。新闻编辑室的文化会深刻影响新闻记者的理念与行为选择,并受社会与行业结构性力量的决定性影响。《真实故事计划》创始人雷磊回忆起自己在《南方周末》做调查记者的经历时坦言:“编辑部里游戏竞赛一样的创造氛围,在今天已经不复存在了”。“创作氛围”逐渐在消逝,取而代之的是游戏竞赛一样的“流量氛围”“爆款氛围”“热搜氛围”与“10W+氛围”。绩效制度决定记者行为,新闻记者主动或被动加入“流量锦标赛”,成为流量“运动员”。

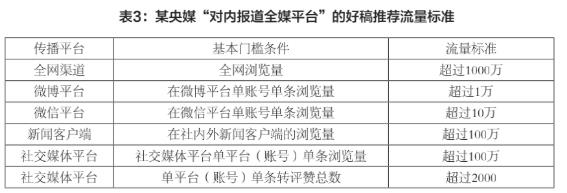

我们内部评奖的文件规定申报标准是点击率。今日头条阅读过10w+有资格申请当月的新闻奖,申请上的话就是2k。(N2 WJY)

我们有一个好稿制度,大概是一二三等奖。一等好稿加3000元,每周1篇;二等好稿加2000元,大概是2篇;三等好稿是6篇,每篇加1000元。从好稿看,流量占100%的作用。(N3 YJY)

新闻编辑室“好稿”评优的门槛与标准由以前的专业共同体价值协商,转变为基于受众喜好的“流量”。新闻质量与流量并非天然存在矛盾,现实中两者却经常存在冲突,即流量与质量之间的冲突。对高流量的奖励会在编辑室中生发出“流量锦标赛”机制,激发记者之间的流量竞争锦标赛,并会诱导记者的投机心理,出现负向激励效应。

那段时间铜一直涨价,一个同事就每次只写铜涨价,然后每次阅读量都很高,但是其他写了很久的稿子,阅读量就非常低。大盘涨了跌了,没有技术含量,但阅读量都能过万。(N5 ZWZ)

组织激励的一个重要指标是“有效信息原则”,在设计绩效激励制度的时候,应该选择那些包含有效信息的指标,这些指标产生的误差可能性越小越好。上文受访者N5 ZWZ描述的现象表明,该组织基于“阅读量”为标准的“计流量”存在技术性漏洞。“大盘涨跌指数”稿件的阅读量与记者的能力、社会必要劳动时间以及劳动付出努力程度之间不对称。在这个条件下,以“阅读量”决定“大盘涨跌指数”稿件的稿费,不符合激励的“有效信息原则”,会对其他记者产生负向激励效果。

流量锦标赛是强激励(high-powered incentives)的形式,新闻记者的收入高度依赖流量指标。流量不等同于质量,完全以流量评价稿件,破坏新闻质量的评价标准,扭曲新闻记者的生产逻辑,诱导记者赶流量的逐利行为。随着新闻行业竞争的加剧,绩效考核压力的增加,记者生产劳动收益的下降,其投资于新闻生产的时间、精力与欲望就会下降。因此,在超竞争新闻市场中,流量锦标赛会导致新闻记者会失去生产高质量新闻产品的驱动力,转而采纳低成本、低质量的新闻生产策略。

我默认有可能我得不到好稿,然后我只有一个办法,我走量。然后我如果走量的话,别的记者一周写2篇,我得写5篇,它的投入成本肯定就分散了。(N3 YJY)

流量绩效考核会促使我去做一些可能并没有新闻价值或者说公共利益,但是却可以产生关注度的一些内容。甚至生产一些类似于以前的那种黄色小报的新闻。其次这种机制让我们的新闻生产更加碎片化,稿量更多。(N4 LSS)

2. 评报:仪式化与流量逻辑固化

评报,是对当天报纸的评价意见;评分,理论上讲,就是评报意见的量化。两者密切联系,才能解决评报的“落地”(落到实处)和评分的“升天”(考评根据)问题。这种常规性的生产仪式,强化流量在新闻生产中的核心标尺地位。一方面,评报参考流量指标,将本报记者的优秀稿件与垂直领域的同行竞品进行横向比较;另一方面,对媒体内部全体新闻记者的文章流量进行横向评比,用以决定绩效薪资与评奖,并来反思和调整后续选题与传播策略。

就挺绝望的,我们号今天发了我的文章,自己加班很用心写的,阅读量几乎又刷新我们号新低。就觉得非常耻辱,流量毒药这个身份坐的死死的。阅读量更多反映的是读者的“转发量”,代表的是读者是否认可,是否有共鸣,可能我这东西确实在自说自话。(N6 ZYN)

按微信订阅量5%的打开率计算,微信公众号头条阅读量应在5000左右,与目前行业微信公众号头条平均阅读量仍有一定差距。(某媒体评报)

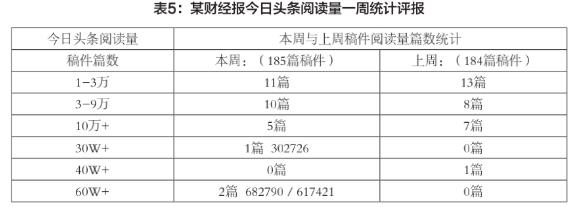

评报复盘的“仪式”对于内容生产起到了积极作用,通过这种常规性的事后分析和总结,使得内容生产者能够在下次写作时更具备“受众意识”和“阅读量意识”。新闻稿件的阅读量,关联受众的“共鸣”。上文记者“N6 ZYN”的反思,强化了其对“受众意识”的反思,并强化了“阅读量(流量)意识”。流量是每周评报的主角,表5与表6是某报社的“评报”统计原件,编辑部会精确统计报社每个部门、每位记者与每篇文章的流量指标,进行记者间的横向评比,并与上周同期的数据指标进行纵向对比,根据阅读量高低排名,以此作为评优评奖的核心标准。

评报的仪式化,形成新闻编辑室的流量锦标赛,激发记者之间竞争性的“挣流量”劳动。没有媒体不在乎流量,鲜有记者不看重阅读量。

职业记者们普遍存在流量焦虑,高质量的报道常常会遭遇“曲高和寡”的窘境,记者耗费了很大精力做的稿件点击量却并不高,很多专业记者公认的好稿,阅读量表现平平。如果按照以前的“挣工分”考核机制,经过新闻编辑室专业价值协商的评判,这类稿件可以获得较高的薪酬并加冕“好稿”。不过,当受众主导的“计流量”数据指标,取代专业共同体的价值协商,成为绩效考核的核心权重时,一些高品质低流量的稿件往往难以获得经济激励与荣誉加冕,这就产生了质量和流量之间的割裂。

仪式可以强化秩序与认同。每周/每日评报的“仪式化”,实际上就是不断地重申和确认新闻生产中“流量逻辑”的合法性。“评报”这一新闻编辑室的仪式化机制,不断的维系、强化新闻记者对“流量逻辑”的认同,建构“流量逻辑”的合法性与权威性。仪式性活动是一种机制化的动员机制,在日常劳动中具有延续和强化流量理念的象征性意义。“流量逻辑”形成一种职业意识形态,渗透进新闻编辑室的文化观念中,制造了新闻记者顺从市场逻辑的共享理念与行为实践。

(三)数据控制:“挣流量”的信息劳工

传统媒体时代,专业主义是新闻界的重要议题,是一种意识形态,是与市场导向的媒体(及新闻)和作为宣传工具的媒体相区别的,以公共服务和公共利益为基石的意识形态。决定一个记者“成名的想象”是公共议题、社会责任与职业共同体的价值协商。这一切在平台主导的新传播时代发生了显著变化,市场逻辑话语主导下的新闻业“挣流量”机制,改变了新闻从业者“成名的想象”,10万+成了对记者编辑最大的褒赏。

1.上下共谋:“挣流量”的编辑室文化

“共谋行为”(collusion,亦译“合谋行为”)旨在分析官僚系统中上下级之间的检查考核合谋行为。不科学的绩效制度产生激励扭曲,流量锦标赛制度内生出流量“共谋行为”;一方面是新闻记者之间相互配合,采用各种策略来提升彼此之间的新闻稿件流量,以应对新闻组织的流量绩效考核,获得更高的稿酬收入;另一方面是在部门集体面对总编室的流量绩效评优时,新闻记者与他的直接上级——部门领导相互配合,采取各种策略来应对更上一级——总编室的评优考核。在此,我们关注的是下级记者、中级部门领导与上级总编室三者之间的关系,特别是中下级对上一级管理者的共谋行为。

网络受众分析促进了新闻编辑室的利润导向规范和价值。数据和指标的使用已经开始以各种方式渗透到数字新闻网站中,正在压倒记者的专业判断与价值选择。高点击率意味着更高的稿件酬劳,新闻记者之间建立流量互助群共同提升阅读量。“计流量制”也催生了一项流量生意。当流量与新闻记者的薪资收入直接挂钩,甚至百分之百决定记者的稿件报酬,滋生出购买流量的畸形现象。一些受访者表示大家会通过各种途径提升稿件的流量,包括建立专用流量红包群与购买流量。

我会把稿子扔到我哥哥大群里,那种500人的群里,一般还会发个红包。(N3YJY)

微信阅读量直接决定稿分的高低,稿分是和绩效挂钩的,比如一分多少钱,所以我们同事还建了一个流量互助群,群里面是不同单位的,大家互相打开和转发。(N5ZWZ)

阅读量10万+的稿件,当日会奖励800块钱,月底奖励6000块钱。这也就存在一个漏洞,就是有人会去买阅读量,然后来冲击好稿。(N5ZWZ)

新闻组织采用栏目承包或部门责任制,层层分包绩效任务指标,将新闻生产任务与流量目标分包给各个业务部门,部门再分配给记者,实行纵向的“流量发包制”。中层干部同级之间也存在着总编室的流量绩效考核与晋升竞争锦标赛。当部门集体要面对总编室的流量绩效考核,为了完成承包任务,提升部门在整个报社的考核排名,获得部门优秀奖励以及潜在的晋升机会,中层部门干部会与记者合谋,通过流量转发、流量红包群与购买流量,提升部门整体流量数据。

自马克思·韦伯(Max Weber)提出科层制之后,“目标替代”(target substitute)成为困扰组织的永恒问题。换言之,在组织演化过程中,组织的核心目标被其他目标逐渐替代,组织内部的评估指标与组织的目标出现冲突。在新闻业本被用来强化受众意识的计流量制,却引发新闻质量的下滑。与激励相对应的是惩罚机制,流量排名末尾的部门及主任领导会面临评优与晋升上的障碍,进而催生流量造假行为。这种“共谋行为”引发的畸形后果是,从上到下将注意力聚焦在流量上,未能将严肃议题公共化,反而将其商业化,替代了新闻的公共价值目标。

2.数值控制:困在流量里的记者

数字信息技术带来的是一个“加速社会。从新闻生产端的记者到消费端的用户,新闻业进入一个加速时代。在这个快速而竞争激烈的新闻环境中,任务繁重但人力匮乏,新闻记者始终处于一种被时间压迫的状态中,陷入数字传播中的“赶工游戏”。新闻生产中“突发新闻”(breaking news)与“热点事件”(hot events)是流量富矿,记者的稿件要成为爆款,获得高流量,猎捕热点与赶时效是最重要的路径。

一个非常直观的现象是新闻生产的节奏变快,记者压力变大。为了抢流量记者会更拼命的抢时效。各个媒体或者说各个记者的压力其实是很大的,这么做的目的其实都是为了获得流量。(N4 LSS)

应该警惕对流量的过度强调,记者失去深度调研的能力或者兴趣。说实话,很多流量是在蹭热点、综合材料、起个唬人的标题中实现的,相对于到基层采访、搞调查性报道来说会比较轻松了。如果这样可以完成任务、实现不错的绩效的话,很容易让人失去搞深度报道的兴趣。记者沉迷于追逐流量,在精力和时间上都不可能深入研究一些问题了。(N14 CJJ)

新闻记者困在流量中。为了追求高流量,记者需要抢时效,以至于为速度而牺牲质量,没时间深入调研来慢工出细活。流量绩效也引发了新闻业的“情感转向”,将严肃议题娱乐化,消解新闻产品的严肃性,挤压理性对话的公共空间。在“以流量论英雄”的考核体系下,很多新闻报道不再是扎实的调研,而是网络资料的整合,也不再是自由的、个性化的自我呈现,迎合读者和市场需要、维持读者的阅读快感和引发阅读欲望成为新闻生产的内在逻辑。

面对数字新闻业的流量锦标赛,新闻记者常常陷入巨大的流量焦虑。一位受访记者付出大量时间完成了一篇深度调查稿,却因为流量极低而无比失落,尤其面对另一位同事耗时极短撰写的股市热度第一上市公司的稿件,阅读量相差十倍之多,收入、奖金与领导表扬的荣誉嘉奖也就相差悬殊。从难度与质量上来讲这位记者的稿件必然胜出,后者的报道则没有技术含量,但是架不住热门上市公司的流量吸虹效应。此时,工分和奖励不是由稿件的质量和辛劳程度决定,而是由流量决定。因此,记者在寻找选题的时候,会更倾向于选择那些“流量富矿”的选题,逃避“流量贫矿”。

从数字平台主导的新闻生产与传播权力结构来看,追求流量的压力从垄断性资讯平台传导给新闻组织,又进一步倾泻而下,冲击着每一个从事具体采编工作的新闻劳动力。记者劳动过程和劳动控制方式在应对网络流量的市场压力中逐渐发生转变。新变化的一个主要方面是记者的工作被各种数据分析所支配。流量锦标赛让货币刺激成为核心的激励手段,为了获得更好的收入,记者常常追求那些高流量的选题,并不得不发动亲朋好友为自己的文章刷阅读量,进而引发新闻人才与新闻报道的逆淘汰现象。

▍五、从“发掘受众”到“市场话语”:新闻业危机的救世主?

面对新闻业的困境,Gitlin认为,新闻界之所以使用“危机”(crisis)来描述自身的问题而不使用“问题”(issue),是“危机”听起来却“极为严重”。新闻组织与从业者面对危机,纷纷诉诸“受众意识”与“市场逻辑”,问题在于过度强调“受众意识”“受众本位”“用户为王”与“流量为王”的市场逻辑,在拯救新闻业于水火之中时,会对新闻本体与公共社会带来什么。

(一)反思受众量化分析与考核

媒介技术的创新与应用,触发新闻业的震荡,引发诸多有关新闻业“元问题”的消解、争议与讨论。新闻边界逐渐消逝,新闻职业动荡不安,新闻业处于液态存在。对用户新闻的关注和考察正是在这种背景下发展起来的,它既体现了数字新闻实践的新趋势,也是对传统新闻学以编辑室为中心、轻视受众的一种纠偏和挑战。面对受众分析技术在新闻编辑室的生根与扩散,英文学界对受众分析技术的警惕正是在于对受众偏好的迎合有可能加深新闻组织的商业化,损害新闻业所具有的公共性。

在既有关于新闻业的危机话语中,新闻业的盈利危机话语可能是关于当下新闻业处境的最醒目的叙述方式。“过分看重内容”被归纳为媒体发展的掣肘。除此之外,这一过程也伴随着对原有词汇的重新解释或发明新的语汇来替代原来专业主义的核心语汇,如,在大多数文本中,“消费者”和“用户”等概念替换了读者的概念。

新闻业强调“受众意识”并没有错,问题在于过于强调受众偏好,丧失了新闻职业的主体性、专业性与文化权威。以“公共性”为价值主导的工作、社会关系和社会认同则在这一过程中被“去合法化”和边缘化。当受众不再被动,并积极介入新闻生产的价值判断,新闻业对流量指标的过分关注,会威胁新闻记者基于专业判断的职业自主性,进一步加深新闻的商品化。

新闻业重新发现“受众”,过于凸显受众的地位,在一定程度上存在矫枉过正的缺陷,引发受众偏好取代记者专业判断的问题。“争夺受众”让新闻媒体与记者将注意力集中于受众手上的阅读量,却在一定程度上放松对新闻品位与公共价值的把关。当记者想象、揣摩受众的偏好则会产生不可预料的负面后果。当受众渠道在新闻的把关过程中扮演越来越重要的角色时,这意味着新闻业的管辖权正在遭受一类新的非新闻行动主体的挑战。随着新闻业进入一个量化的新范式,要求我们重新检视记者与受众之间的关系。

总体而言,网站分析不是一个坏工具,它能帮助新闻工作者更敏锐地了解受众的需求。记者使用这种工具的方式最终决定着它将如何影响新闻业。技术是变革性力量,但并非“价值无涉的”(value-free)。新闻业对新技术的采纳,不能一味站在商业主义的立场上,而应兼顾公共价值,通过专业意识对其进行驯化。

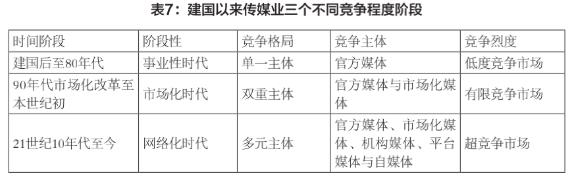

(二)破除市场逻辑的话语迷思

改革开放之初,新闻业的市场化改革,媒体间竞争加剧,提升了新闻的质量,催生了一大批优秀报纸与电视节目,造就了中国新闻业的“黄金时代”。互联网技术的发展,包括受众在内的多元信息生产主体闯入新闻业,新闻信息生产高度饱和。与之相对的新闻消费端,用户的数量、时间与注意力已达极限。新闻资讯的膨胀与受众接受能力的饱和,供大于求出现买方市场,为了“争夺受众”的注意力,引发新闻业的恶性竞争,造成新闻荒漠化(news desert),即新闻人才的流失,质量的下降。

新闻业的盈利“危机”(crisis),导致大量媒体依靠外部资金来维持经营与生存。超竞争行业格局下,新闻组织普遍依赖政府、企业或其他外部资金生存。一方面,新闻生产主体的饱和引发“争夺受众”的高度竞争,另一方面这种补贴依然杯水车薪,难以保障新闻组织与记者“心无旁骛”地不受用户与市场的摆布,并危及新闻业的文化权威。

从经济学角度来看,诸多行业或企业所处的交易环境和生存环境,可以称之为超竞争环境。所谓超竞争环境,是指组织所处的生存环境在急剧地变化,并变得越来越动荡。互联网平台催生的多元生产主体加剧了新闻生产与消费的竞争程度,恶化了专业媒体的生存空间。在互联网经济中,一个“生态体系”往往会对一个“专业体系”形成降维打击。这些优势最终助力垄断平台将传统媒体排挤为价值链下游的内容提供商,并紧紧跟随流量经济的需求来组织生产。

新闻资讯的超竞争格局,迫使新闻媒体各显神通“争夺受众”,成为引发市场失灵的罪魁祸首,解决之道在于保持新闻产业的“有限竞争”格局,为“社会责任论”的培植提供良好的生存土壤。新闻业需要破除长期以来的话语迷思——市场逻辑话语。这一话语将市场经济、自由竞争作为普适性逻辑,赋予其不可质疑的正当性。在“市场”话语之下,大量媒体人合理、合法、自由地被置于劳工处境;而政府也在“市场”话语下“合法”地抽身,将属于公共品的社会保障完全抛给市场解决。

新闻的价值来自于其对社会的影响,即通过其经济外部性。独立的高质量的新闻产品在鼓励民主、促进公民社会的发展、支持经济发展、促进政府透明度、阻止腐败等方面具有显著的社会经济外部性价值。以流量为“指挥棒”的受众测量考核制度,压倒了更成熟的专业规范和价值理念,侵蚀了传统的专业价值判断。计流量制的挣流量劳动,导致新闻观照公共生活的一面被挤压,作为市场营收工具的一面被放大。

▍六、结语

作为一种新兴的生产要素,流量成为支配数字经济的流通资本。在广阔的数字内容经济中,内容创作者、创意劳动者、网络主播、网文作家与新闻记者等,基于数字内容的劳动者都在“挣流量”,并主动或被动加入流量锦标赛。其间,不同劳动者、不同机构与不同平台,共同竞争有限的流量,形成一种流量锦标赛。在互联网平台主导的数字经济生产权力体系中,作为传播渠道的平台与作为生产主体的新闻组织,存在着严重的不对称权力关系。流量规则从超级平台传导至新闻生产,市场话语挤压专业话语生存空间,流量经济则可能产生“流量不经济”。面对流量的负面溢出效应,需要将其关在专业价值的“笼子”里。

数字传播环境下,新闻业重新发掘受众,核心绩效指标从“计件制”转变为“计流量制”,引发新闻组织内部的共谋行为,产生一种制度化了的非正式行为。当流量激励与新闻价值不一致时,激励强度越大,目标替代越严重,共谋行为的驱动力就越强。新闻编辑室的流量锦标赛发生在记者、部门与新闻组织三个层面。个体层面,流量考核的薪资激励与评优,激发记者间的流量锦标赛;部门层面,流量主导的部门间绩效评优,激发部门间的流量锦标赛;组织层面,多元传播主体引发媒体间的流量锦标赛。新闻组织、部门与记者之间,从下到上形成层层嵌套的流量锦标赛竞争机制,共同构成新闻业的流量文化。

新闻业对计流量制的采纳并形成流量锦标赛,根源于盈利危机下新闻业对受众的重新发掘与争夺,导致对内容本身的信息量、质量优劣的评价简单化为对流量的评价。新闻的本质,不属于技术,不属于资本,不属于流量,而属于关怀众生的崇高美德。新闻生产的评判标准应该归于社会价值,而不仅仅是数据、流量与市场,“流量锦标赛”应该让位于“价值锦标赛”,计算理性应该让位于公共价值。经济学和组织社会学常常讲“把制度搞对”,“把激励搞对”,这里我们进一步提出“把记者激励搞对”,为媒体与记者创作好稿,践行新闻业的社会责任与公共价值创造优良的“土壤”。

面对新闻业的危机,重新发掘“受众”并强调“受众意识”,是新闻业摆脱危机的重要策略。本文并非否定新闻业测量受众指数,发掘用户需求的服务意识,而是旨在反思过度迎合受众、取悦受众,将受众的消费偏好数据作为绩效标准,会产生什么样的负面后果。作为一种批判性的分析,本文旨在通过对新闻记者“挣流量”劳动与新闻编辑室“流量锦标赛”的批判性检视,来反思受众地位的上升对新闻记者职业自主性的挑战与侵蚀,并重新审视市场话语对专业话语的“殖民”,以及,当我们将流量作为衡量记者劳动的核心指标,甚至是唯一指标的时候,可能会出现什么恶果。