毛主席有没有说过鲁迅“要么关在牢里还要写,要么识大体不做声”

关于毛主席和鲁迅,相信很多人都见过这样一个话题:

建国后,有人曾问毛主席:“要是今天鲁迅还活着,他可能会怎样?”

毛主席回答说:“以我的估计,要么是关在牢里还是要写,要么他识大体不做声。”

这个故事,是鲁迅的儿子周海婴在《鲁迅与我七十年》这本书中记载的,按理说是很有权威性的,也因此被很多人认为这是毛主席对鲁迅的“警告”。

那么,这个故事到底是真是假呢?毛主席当年到底有没有说过这句话呢?

按照周海婴的记载,这件事发生在1957年,毛主席在上海视察时,接见了几位湖南老乡,有周谷城、罗稷南等人,这个话题,就是罗稷南当众提出来的。

周海婴在文中写道:“一个近乎悬念的询问,得到的竟是如此严峻的回答。罗稷南先生顿时惊出一身冷汗,不敢再作声。”

不过,周海婴也说了,这个故事他并不是听当事人说的,而是罗稷南在上世纪90年代去世前,告诉了他的一个学生,这个学生后来又告诉了周海婴。

所以,周海婴是听人转述的,他自己也不确定到底是真是假,还特地在书中写道:“再三疑虑,是不是应该写下来,心里没有把握,因为既有此一说,姑且把它写下来,请读者判断吧。”

那么,这个故事的真实性到底有多大呢?

首先,周海婴记述的关于罗稷南的资料就错误百出,周海婴说罗稷南是毛主席的湖南老乡,操着一口浓重的湖南口音,建国后在上海华东师范大学任教,最后在上世纪90年代去世。

但是,真实的罗稷南却跟周海婴记载的完全不相符,真实的罗稷南其实是云南人,根本不是湖南人,从他的履历来看,也没有在湖南生活和工作过,而且,罗稷南在上海期间是担任中国作协上海分会书记处书记,并没有在华东师范大学任教过。

最后,罗稷南是在1971年就去世了,也不是周海婴说的上世纪90年代。

难道是有两个罗稷南吗?

周海婴说罗稷南毕业于北京大学,是一位著名的文学翻译家,从这个身份来说,只有一个罗稷南,不可能存在两个完全不一样的罗稷南,还都是著名的文学翻译家这种情况,如果有的话,肯定也是众所周知的文坛轶事。

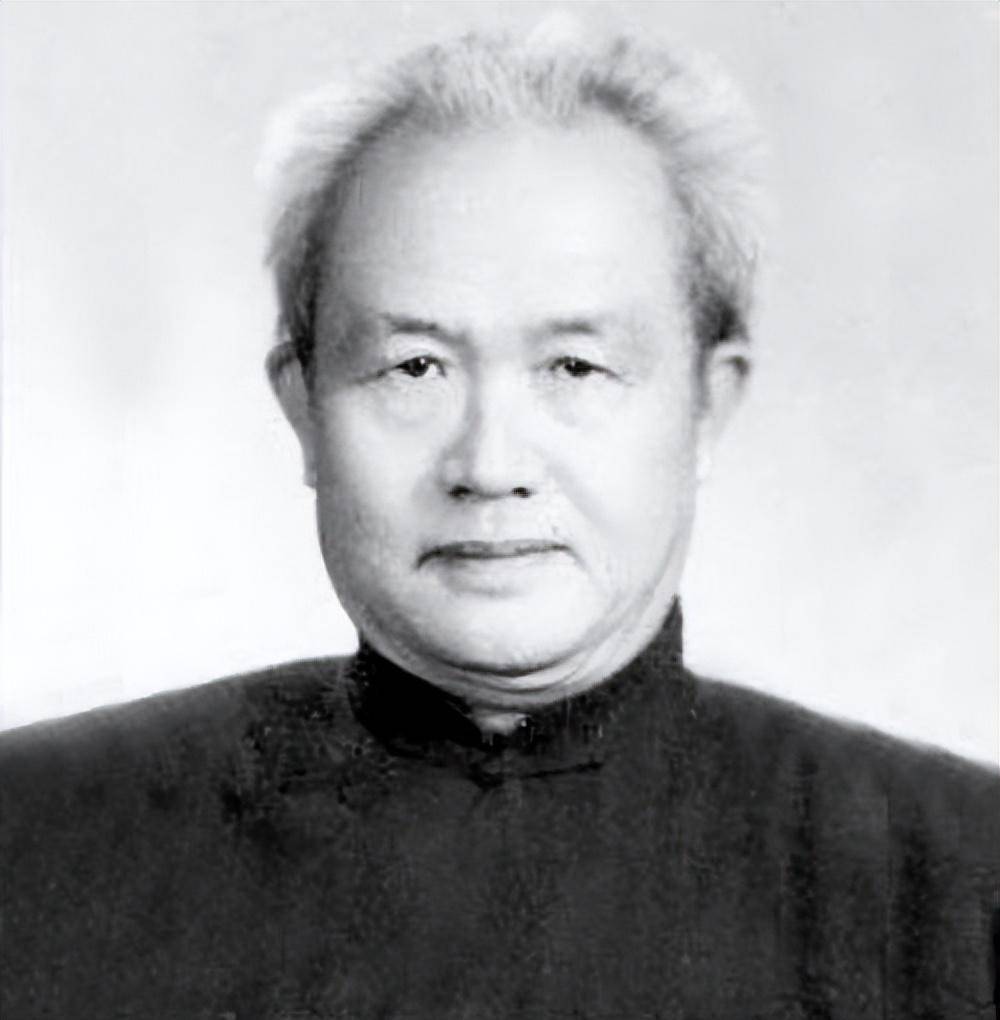

(图:罗稷南)

所以,周海婴说的罗稷南本身就错误百出,又如何能相信这个故事是真的呢?

而且,据周海婴记载,毛主席在回答这个问题的时候,还有好几个人在场,肯定也都是当时的知名人士,但是,只有罗稷南一个人把这件事告诉了他的学生,其他人却从来都没有记载过。

尤其是周谷城,后来写过很多关于毛主席的文章,但是从来没提过这件事。如果说他是明哲保身不敢说,也只是在毛主席在世的时候不敢说,但周谷城一直活到了1996年,那时候的舆论环境已经非常宽松了,是不存在这种顾虑的。

在学术界有个词叫“孤证不立”,就是说当只有一个人证明一件事的时候,是不应该被当作权威证据的,因为如果没有其他人的佐证,是无法证明其真假的。

这件事无疑就是属于“孤证不立”的情况,而且还是错误百出的“孤证”。

那么,这件事有没有类似的“原型故事”呢?还真有。

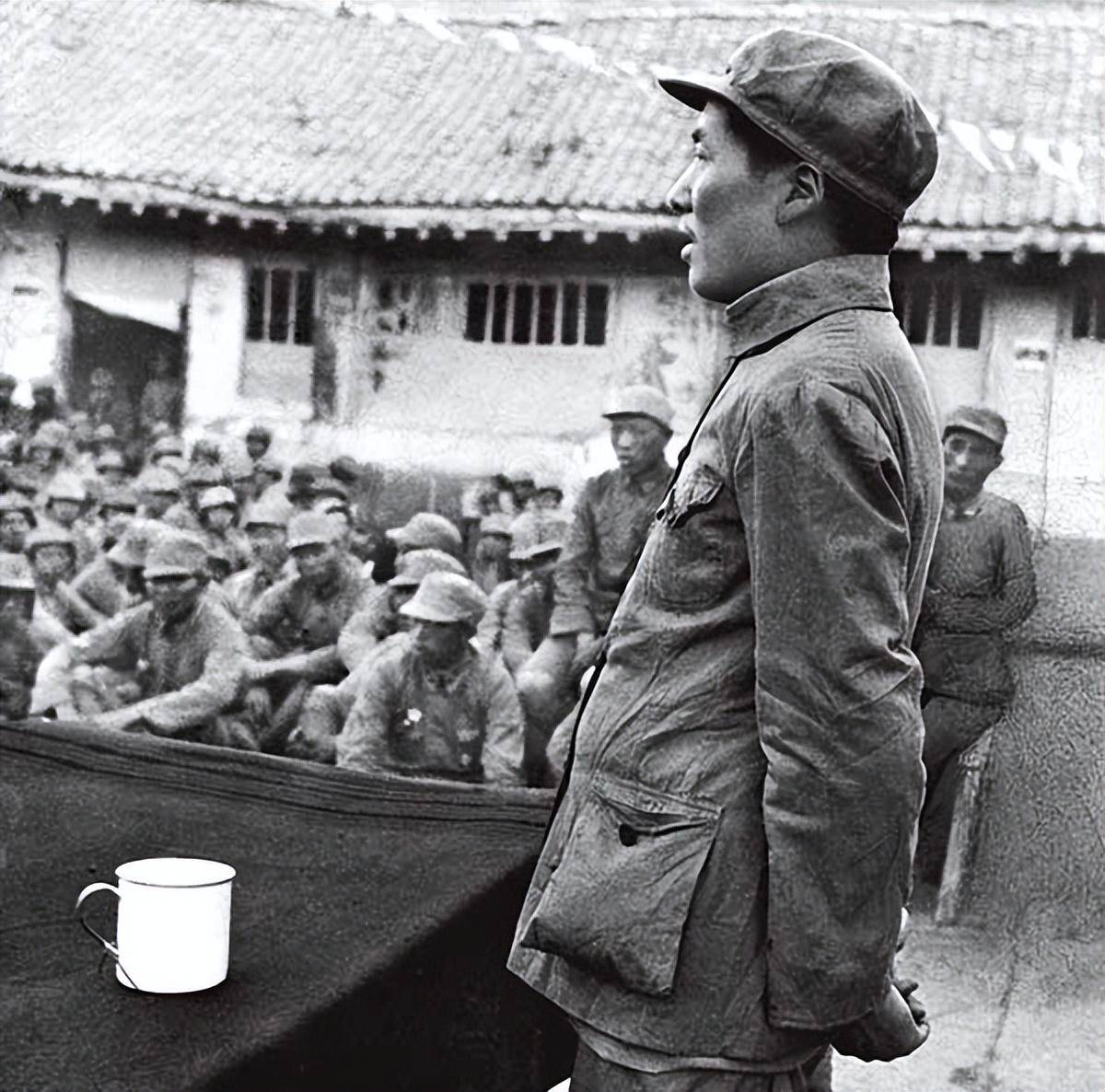

1957年3月10日,毛主席在接见新闻出版界的代表时,就对大家说:“有人说杂文难写,难就难在这里。有人问,鲁迅现在活着会怎么样?我看鲁迅活着,他敢写也不敢写。在不正常的空气下面,他也会不写的,但是更多的可能是会写。俗话说得好:‘舍得一身剐,敢把皇帝拉下马。’

“鲁迅是真正的马克思主义者,是彻底的唯物论者。真正的马克思主义者,彻底的唯物论者,是无所畏惧的,所以他会写。

“现在有些作家不敢写,有两种情况:一种情况,是我们没有为他们创造敢写的环境,他们怕挨整;还有一种情况,就是他们本身唯物论没有学通。是彻底的唯物论者就敢写。鲁迅的时代,挨整就是坐班房和杀头,但是鲁迅也不怕。”

看到了吧?这个故事很可能就是上面那个故事的出处,不过是经过了加工而已。

毛主席说这段话的原意,其实是说我们要给知识分子提供一个敢说真话的环境,鼓励“百家争鸣,百花齐放”,并借用鲁迅的例子,来说明知识分子与舆论环境的相互关系,如果在“不正常的空气下面”,即使是鲁迅,“也会不写的”,但是,鲁迅“更多的可能是会写”,因为他是“真正的马克思主义者,彻底的唯物论者,是无所畏惧的”。

所以,毛主席的意思就是鼓励大家要向鲁迅学习,敢于说真话,做一个“真正的马克思主义者,彻底的唯物论者”。

而且,毛主席在最后还说:“鲁迅的时代,挨整就是坐班房和杀头,但是鲁迅也不怕。”这里说的是鲁迅活着的时候,是指民国时期,而不是说建国后。

但是,就是这样一个正面积极的故事,却被有些人故意歪解成了开头的那个故事,来诋毁毛主席与鲁迅的关系,是非常可耻的!

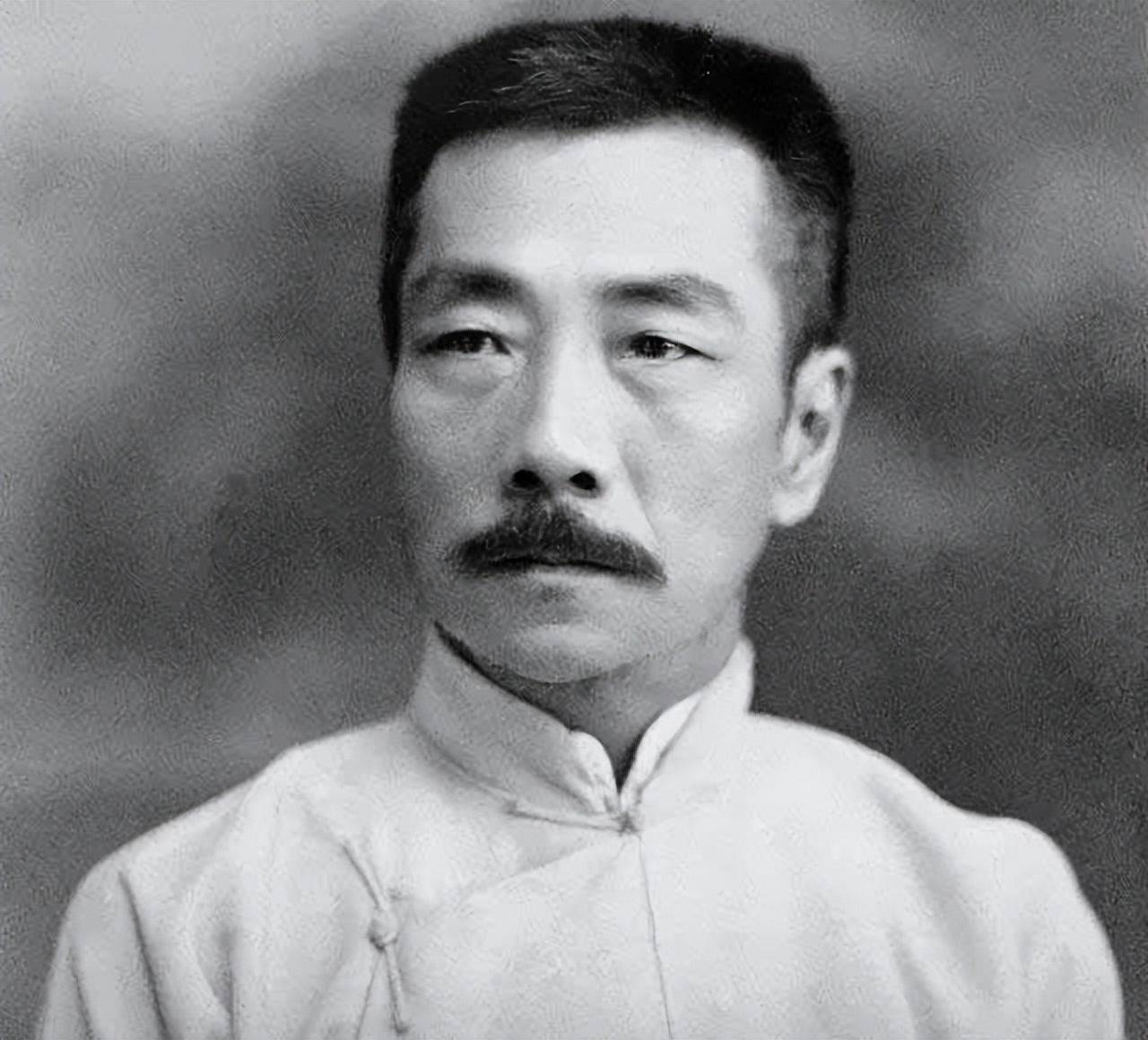

其实,毛主席对鲁迅一直都是非常推崇的,1937年10月19日,在纪念鲁迅逝世一周年大会上,毛主席特地做了一次演讲,说:“鲁迅在中国的价值,据我看要算是中国的第一等圣人。孔夫子是封建社会的圣人,鲁迅则是现代中国的圣人。”

1940年,毛主席写了一篇《新民主主义论》,再次对鲁迅进行了高度评价:“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

所以,毛主席对鲁迅是非常欣赏的,一直把他当作革命同路人,认为他不但是伟大的文学家,而且是伟大的革命家,没有丝毫的奴颜媚骨,是中华民族新文化的方向。

明白了这些,也就明白了毛主席根本不可能说“(鲁迅)要么是关在牢里还是要写,要么他识大体不做声”,这是不符合毛主席的精神的。

(参考资料:《鲁迅与我七十年》《毛泽东点评历史人物》《读毛泽东札记二集》)