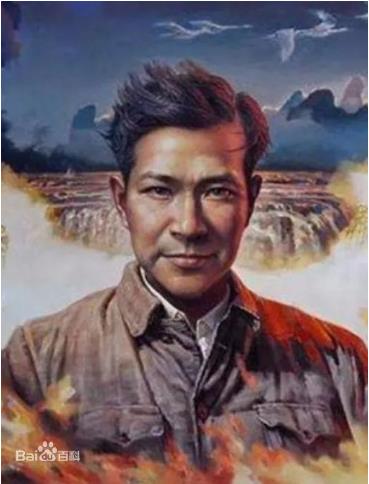

燃烧生命写就《黄河大合唱》——纪念冼星海诞辰117周年!

冼星海,中国近现代伟大的音乐家,著名作曲家、钢琴家,有“人民音乐家”之称,其作品中《黄河大合唱》最广为人知。

在短暂的40年生命历程中,冼星海经历了从一个普通贫苦船工的子弟,到音乐家,再到无产阶级革命家的转变。

一、向着音乐理想前进的冼星海

1905年6月13日,冼星海生于澳门一个贫苦船工家庭,出生前父亲已去世。

7岁时,他与母亲侨居马来亚谋生。冼星海在新加坡养正学校上学时,有位老师,最先赏识到冼星海的音乐秉赋,并选他进入学校军乐队,让他开始接触乐器和音乐训练。

为了让孩子接受更好的教育,1918年,母亲想方设法来到广州,把13岁的冼星海送进了岭南大学(现中山大学)学习小提琴,开始正规的音乐课程。

进入岭南大学后,为了贴补家用,冼星海依靠每天售卖两个钟头的书、纸、笔等物,和加入岭南银行乐队这两件工作,来维持学费和伙食费。

在这里,他吹奏单簧管很有韵味,由此得到“南国箫手”的雅号,音乐天赋进一步显现出来。1926年春,他卖掉了心爱的小提琴,在朋友的资助下来到北京,考入北京大学音乐传习所,靠在学校图书馆任助理员维持生活。

1928年冼星海进入上海国立音乐学院,主修小提琴和钢琴,后因参加学潮被迫退学。

此时,冼星海的人生理想是创作出中国的交响乐,使中国成为世界音乐强国,为了实现人生理想,他只身到法国勤工俭学,靠在餐馆跑堂、在理发店做杂役等维持生活。曾在街头几次晕倒,险些被法国警察送进陈尸所。

这些苦难的生活并没有压垮他,反而养成了冼星海刚毅坚韧、自强不息的品质。

1931年,他考入巴黎音乐学院,学习作曲兼学指挥。他是该班的第一个中国考生,由于衣着不够华丽,险些被法国门卫所阻而不得入考场。

冼星海在西方求学期间,饱受西方列强对弱小民族的歧视。回国途经伦敦时,英国海关竟不准他入境,被扣几个小时。

他深切体会到民族受压迫的苦难,从而走上追求革命的道路,并以音乐发出了解放的呐喊。

二、向着光明前进的冼星海

冼星海从巴黎音乐学院学成回国成了名人。

国民党想利用他写颂歌,唯利是图的商人也重金收买让他写“桃花窝里美人多”之类的商业歌曲,他都不为之所动。他精心为进步电影《复活》、《雷雨》、《大日出》、《夜半歌声》配曲,而且不要任何报酬。

抗战爆发后,他参加了洪深领导的上海演剧第二大队,深入田间地头、工厂矿井,宣传救国救亡。

不久,他又到武汉,进入周恩来、郭沫若领导下的军事委员会政治部第三厅工作。

1938年9月,正在武汉负责开展救亡歌咏运动的冼星海接到了鲁艺邀请信,他激动万分,在这年冬天,冼星海放弃优厚待遇,奔赴延安。

他到达延安的第一个清晨,就听到熟悉的歌声《在太行山上》,呼吸着延安清新的空气,冼星海感到前所未有的愉快,他在日记中这样写道:“中国现在是两个世界,一个是向着没落处下沉,一个是向着光明和希望上进,延安就是新中国的发祥地。”

在政治上,他追求进步,并于1939年6月加入中国共产党。冼星海不仅在组织上入了党,艺术创作也达到了崭新的境界。

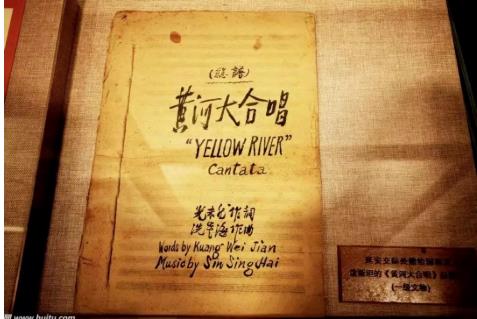

三、千古绝响——《黄河大合唱》

1938年8月,在前线坠马受伤的诗人光未然来到延安,冼星海听到了他朗诵的新作《黄河吟》。

听完光未然的朗诵,冼星海霍然的站起来,把歌词抓到手里说:“我有把握写好它!”为了民族解放,“为抗战发出怒吼”,冼星海纵笔谱曲,满腔的爱国热情喷涌而出,一首旷世绝响一气呵成了!

歌词中博大的民族情感不断激发冼星海的创作激情,乐思泉涌一般,从笔尖流到纸上,用坏的沾水笔尖在桌上堆成了小山头,可见其创作热情。

那时天还很冷,冼星海得了感冒,为了不影响创作,他用毛巾把头包起来,带病用了六天六夜写完了黄河大合唱。

六天六夜呀,冼星海,已经将生命融入《黄河大合唱》,他在创作过程中,已经到了忘我的境界。

小兵想起毛.主.席集中精力写《论持久战》的场景:不分昼夜,废寝忘食,奋笔疾书,十天十夜,一气呵成了5万字的军事著作。

原来,所有伟大的经典的作品都是投入进去,用燃烧生命写就的!

1939年5月11日,在延安庆祝鲁艺成立周年晚会上,冼星海穿着灰布军装和草鞋、打着绑腿指挥《黄河大合唱》。歌声一出便如黄河奔流一般震动着山谷,震动着夜空,也震动着每个演员和每个观众的心。

毛.主.席高兴的站起来连说了三个“好”,激动的心情难以言表,周恩来后为这部音乐史诗题字“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声”。冼星海在当天的日记里留下来这样的情感记录:“今天晚上是延安空前的音乐会,我永不忘记今天晚上的情景。”

在宝塔山下的延河岸边,《黄河大合唱》的华彩演出,成就了一个经典的传奇,这个传奇的巨大背景是中国二十世纪三四十年代民族危亡的紧要关头,这部雄浑的史诗,在人民最需要的时刻登上了博大苍茫的高原舞台。

当年,许多人唱着“风在吼,马在叫”,走向抗日战争最前线。

在延安的艰苦条件下,党中央决定每月给冼星海15元津贴,而当时朱总司令每月津贴只有5元。另外,鲁艺的助教有6元,教员有12元。冼星海每星期能吃两次肉,两次大米饭,每餐多加一个汤。这些都体现了党组织对特殊人才的尊重。

1940年5月,冼星海赴苏.联,后因战争爆发被迫羁留于哈萨克的阿拉木图。

战争结束时,他虽回到莫斯科治疗却未能愈痊,于1945年10月30日在克里姆林宫医院病逝,年仅40岁。

延安各界为他举行了追悼会,毛.主.席亲笔题辞“为人民的音乐家冼星海致哀”。

冼星海既是一位伟大的音乐家,也是为中国抗战事业做出重大贡献的无产阶级革命家。

人民音乐家冼星海永垂不朽!

红色小兵

2022年6月13日

【文/红色小兵,红歌会网专栏作者。本文原载于“美好毛时代”公众号,授权红歌会网发布】