“中非命运共同体”形成之前,中国援非是如何开展的?

导 语

近日,2024年中非合作论坛峰会正在北京举行,中国将和非洲各国一起继续推动全球南方国家走向现代化。

刘烨老师的这篇文章回顾了六七十年代中非关系的历史。我们发现,中国和非洲的几内亚、赞比亚、坦桑尼亚等国原本彼此非常陌生,这几个国家是在社会主义性质的工业生产过程中认识彼此、理解彼此的,也是在这一共同的社会主义生产过程中锻造了社会主义非洲、社会主义地缘政治和国际秩序的。在社会主义性质的劳动生产中,中国和非洲国家共同培养了当地的产业工人,创造工人阶级自力更生的力量。这不仅是对资本主义世界秩序的挑战,也是对社会主义内涵的丰富。

本文是旧文重发,原文是刘烨老师2020年做客诚食讲座时的文字整理稿。四年来,作者有一部分观点已有新的发展,在这里暂不调整。

作者|刘烨(清华大学人文与社会科学高等研究所)

责编|剪识、侯农、大明

后台编辑|童话

中坦建设者清除修建铁路途中的拦路石

图片来源:中国青年网

感谢各位来听我的报告,报告的主要内容是基于我的博士论文和近来一些关于现实问题的思考。

我们似乎对时至今日的社会主义的判断总是略显单薄。如果仅依赖左翼脉络中的经典知识以及所带来的概念化的构想,我们可能无法把握社会主义实践在整个20世纪当中的高潮和退潮(及今天再次浮现的幽灵)是怎么回事。

为了能更完整地理解社会主义,我想回到毛泽东时代中国援助非洲的历史现场,梳理社会主义政治的空间线索是怎样在“社会主义国家”这一“理想空间”之外展开的,社会主义是怎样面对一个全新环境的。就援建而言,是怎样在具体的关于生产方式和生产政治的探索中突显关于世界构成的另一个维度的想象问题的。

一

热带:历史-地理区域的生产

我把热带称为一个历史-地理区域。实际上它是在历史当中生成的,而不是一个纯粹的自然地理概念。我们知道,它大致上指的是南北回归线之间的一个广阔区域,占到了整个地球面积的40%。但当中有很多的差异,如果是山地,就不是典型的热带地理气候。

从空间来看,可以看到热带作为一个自然地理概念;在政治和社会意义上,其实是和第三世界、亚非拉、殖民地,或发展中国家、全球南方,是高度重合的。这个重合本身不是一个巧合,而是反映了热带的整个地理自然的机制,某些特殊属性,使得这部分区域从一开始就被卷入了整个殖民史和帝国史的过程。

这个过程当然要始于较早的如大航海时代以来的几百年历史,它造就了今天对热带标签化的理解,比如说热带水果。其他地方都有水果,比如说西瓜,但没人把它叫做温带水果。但热带的作物会被赋予统一的标签,它是我们一个过于五彩缤纷的世界,像花衬衫。

我们对于热带的想象之一“热带水果”

图片来源:讲座PPT

如果我们去沙滩,好像花衬衫是非常典型的穿着,但这并不起源于当地。凡此种种,热带的形象似乎就是一个休闲的度假村,一个后花园式的庞大的地理空间。今天大部分中国人也基本上接受了这种看法,比如三亚,还有东南亚。人们觉得热带和生活以及休闲休憩是联系在一起的。

热带概念的形成,经历了几个世纪的波折。这是一幅比较早的关于哥伦布登陆美洲的油画。这上面美洲土著的穿着表明了热带环境。

哥伦布登上美洲大陆 | 图片来源:讲座PPT

我们不要忘记哥伦布虽然发现了美洲,但实际上登陆的地方却是加勒比地区,还不算是美洲大陆,所以对他来说热带确实是第一印象和感知。当然,热带会在后面的大航海时代,在各个国家的扩展和殖民过程中——从最开始的西班牙、葡萄牙、荷兰,后面到英法这两个殖民巨头——不断被重塑。我们今天所理解的资本主义,实际上并不是单纯起源于帝国中心,并非先有了一个资本主义的起源,然后再不断的向海外寻求原材料和各种资源的过程,相反,它本来就和大航海及地理大发现是联系在一起的。

如果没有大航海从海外带来的这种巨额的、丰富的资源,实际上是根本无法支撑帝国本土的这样一套资本主义色彩的生产与生活方式。所以资本的秘密也流淌于对于这种差异化的、全球范围的气候、地理和地质的知识生产和利用当中。比如什么样的土质能够栽培出什么样的作物,什么样的树木能够更好地改造成木材。

很多东西其实在一个非常具体的时空环境之下,才造就了资本主义的今天。所以资本主义的兴起,其实和整个热带的被生产被制造过程是同步的。一方面是资本主义通过全世界的殖民掠夺、捕获和攫取,源源不断的带来生产的原材料和黑奴劳动力。另一方面,在整个过程当中不断对于欧洲之于其外部世界进行了一个等级化的全球秩序建构,将所有欧洲以外的世界囊括到一个以欧洲为中心的全球体系当中。这不仅仅是一个政治经济的关系,也是关于文化和认知上的等级化的说明。

罪恶的三角贸易揭露了“热带”的另一面——

被资本主义剥削的对象 | 图片来源:百度

以种族主义为例,即便在任何一个国度,内部都有各种各样的等级和差别,但是这不是今天意义上的种族主义。种族主义从一开始就是跟具体的、现代的资本主义和殖民主义捆绑在一起,这里面也包括了和种族主义相捆绑的一个地理修辞。

在早期欧洲殖民者到了这个以热带为主体的广大殖民地之后,对他们来说一个重大的难题在于如何习惯当地的高温湿热天气,这给他们造成了很大的精神和体感的困扰。比如晚上睡不着觉,担心疾病的传播。在整个过程当中,他们把整个热带想象成一个野蛮的、劣等的、有毒的、有害的,一个低劣于欧洲或者低劣于所谓温带的存在。基于此而建构出的殖民认识论中,明确地认为当地人属于比较劣等的人种,因此他们才会如此习惯原始的自然气候。相反,在进化线条高处的欧洲人是必须借助其他的方式才能克服这种极其不人道的气候的。

卡尔·施米特(Carl Schmitt)1950年出版《大地的法》(或译《全球规制》)(Nomos of the Earth),描述了以欧洲为中心的世界秩序的起源 | 图片来源:Wikipedia

这一切最后都被整合进等级化的全球秩序的理论当中。卡尔·施米特把大航海以来的殖民地的创建,理解为人类历史上最重大的一次空间革命,是第一次星球尺度上的空间革命。在之前人类有各种各样的远征和探索,但是从来没有一次像近代的殖民探索一样,彻底“发现”了一个新的世界。而且它的确是在星球意义上来理解的,它贡献了全球性的横跨大洲与海洋的思维。而如何来划分地球这个问题并不存在于之前的人的头脑当中,这是一个现代的问题。伴随着大航海以来的各种科学探索,人类才逐渐的相信了地球是圆的,才逐渐探知到了现代世界的边界和基本轮廓,其实是一个球体。

对施米特而言,这样的划线造就的是一个我方和对方、内部与外部的本质化的区分。所谓我们,即欧洲这边,代表的是国家、文明、法律、道德和规则,总之代表了我们人类。这一边是你之所以为人的基础,但是那一边则是纯粹的自然状态,就是一个没有任何约束的,可以无限施加暴力和强权的空间。那一边其实就是我们后面知道的殖民地。殖民地与自然状态的勾连,对于欧洲现代性的建构起到了很关键的作用。

施米特的这个看法已逐渐广为接受,即现代性其实是全球性地起源的。西方人较早地感受到了所谓现代的状态。这看似是一个时间线索的前端,但基于时间线索的体验,并不可能在孤立的本土单独体验到,而只能在空间的对照之中才会凸显出来。当人们发现了他者,才会根据他者的形象来思考我们在历史当中的线性位置。

霍布斯在《利维坦》中提到的美洲性(Americani)的概念。我们知道他的名言,说自然状态,其实人与人之间像狼一样,没有任何的规则、爱与道德可言,基本上就是一个弱肉强食的状态。当时很多人认为他的设想是基于英国内战而言,但施米特指出霍布斯的写作其实是在思考当时正发生在大洋彼岸的殖民行为。洛克当时也用了相似的说法,“起初,全世界都是美洲”。殖民地成了欧洲把自身矛盾和战争进行外部化的空间依托,欧洲也因此才能够遏制其内战,享有自由和平。这便是当时的状态。对施米特而言,政治秩序其实派生于对土地的获取、丈量、安排、分配。实体化的空间过程,是这些概念最初得以形成的来源。

在最开始的时候,对地球的划分基本上是以几个条约来进行的(萨拉哥萨、托德西利亚、教皇子午线)。但那时还相当的粗略,只是划分势力范围,对于每一块土地的内容和性质,还没有规定。到了帝国主义时代,热带的概念才有了更明确的发展。1884-1885年的柏林刚果会议,德国作为一个强权突然出现了,它要和之前的殖民帝国去争夺在非洲的殖民地。

我们知道在帝国主义时代前夜,大约1870年左右,殖民地的占取基本上是以各大洲的沿海以及这种沿海的港口和海岸线为基础,大约14%的非洲土地被纳入殖民帝国。而在1910年左右,这一数字已上升到大概90%,几乎没有“无主之地”。“殖民地”与“国家”的本质化界限本是欧洲中心的世界得以建构的基础,却在柏林会议后模糊起来。与此相反的是,热带变得更加的本质化乃至制度化,因为它承担了维持宗主国和殖民地,或帝国中心和帝国边缘得以区分的功能。就这样,帝国主义下的热带成为规定殖民地性质和意义、维持等级化的全球秩序的符号。热带被殖民帝国制造,又反过来指明帝国的意义。

二

回到非洲

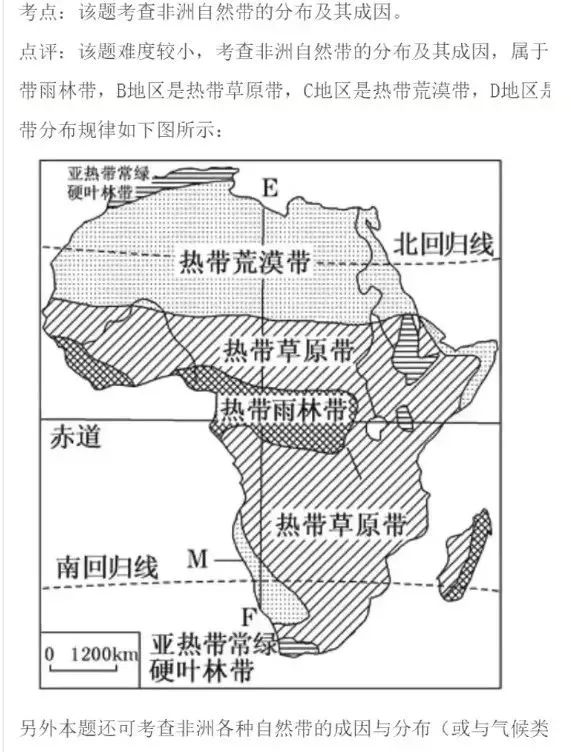

“非洲是一个热带大陆”基本上是固定的说法。我在网上截了2012-2013年度黑龙江一个县中学地理考试的一张图,里面有一个非常典型的对于非洲地理概念的说法,点评人说“该题难度较小”,非洲与热带气候的紧密联系看来是常识。

地理考试题目中的非洲 | 图片来源:讲座PPT

亚洲就没有统一的说法。印支半岛、华南、滇南、南亚的印度、孟加拉和东南亚的其他岛国,也在热带气候之下,但各地的历史差异极大,叙述线索极其丰富,不可能用“热带亚洲”来统括。“热带非洲”(Tropical Africa)的说法所反映的,是非洲很大程度上是以一个整体出现的认识对象,它可以说是一块现代大陆,是殖民主义和反殖民主义赋予了它最容易辨识的个性。对于一般的非洲研究者来说,大家习惯避免把非洲理解为一个整体,因为那似乎是对非洲的刻板印象,毕竟非洲有五十多个国家。但实际上,无数非洲本土或泛非的政治行动者,也常常把非洲想象成一个统一体,以求承担相似的命运,团结共同的力量。

非盟作为非洲统一组织,成立于1963年,比欧盟还要早,也比东盟早。它其实是全世界最早的一个区域统一的联盟组织,更不要说“非洲合众国”(United States of Africa)的构想了。在历史和政治方面,非洲提供了20世纪最大规模的民族解放运动,产生了最多数量的带有社会主义倾向的国家(如“非洲社会主义”的概念)。当然,这一切也处于矛盾中,虽然有30多个国家在冷战期间或多或少的宣称他们是某种形式的社会主义,但实际上他们对于社会主义概念的使用是高度分化的,在很多国家只限于修辞意义。

非盟旗帜 | 图片来源:Wikipedia

三

社会主义的“热带问题”

在1955年万隆会议之后,第三世界开始成为一个现实。

全球性反帝和反殖民的力量从一战以来已经此起彼伏,但一直到了万隆会议,才第一次集体登上舞台,作为一个相对独立的政治力量开始发声。这里头我们要注意一下有两个说法。

第一种说法是:资本主义国家是第一世界,社会主义国家是第二世界,中间的或者之外的叫第三世界,这是最常见的说法,在西方基本上用这个说法。另一种说法来自中国,由毛泽东在1974年2月第一次清晰表述,但其实践要更早······在这里,第一世界是美苏,第二世界是美苏以外的其他已经工业化的或发达国家,大体包括了美苏各自的盟友,第三世界包括中国在内的所有发展中国家或全球南方,基本上等同亚非拉各国。

虽然从对象上来说,两个“第三世界”基本重合,但定义的方式差别挺大,此处先不展开。万隆会议后,社会主义阵营开始了对第三世界的大规模援助,苏联提出了很多说法,如世界社会主义体系、社会主义世界市场等,希望在资本主义以外,建成一个可替代性的国际体系。该体系可以组织各种资源、资金、技术、知识和人群,包括思想和意识形态,能够让它们实现广泛联通和流动。社会主义工业国能够向第三世界提供现代化所必需的很多产品,而让后者不必依赖他们的前宗主国。

毛泽东说“已经获得革命胜利的人民,应该援助正在争取解放的人民的斗争”、“不解放全人类,中国这样的国家就不能解放自己”。他表明了作为一个社会主义国家,其立国的意义,不仅包括普通民族国家那样向公民提供福利、安全和保障,更包括国家如何在整体上推动全世界反帝国主义和反资本主义的斗争。

社会主义国家这一特殊类型本身就是两条线索的交织,它内和外两条线索其实是互通的。大规模援助网络搭建的过程从开始形成之时就面对着一个根本难题。包括中国在内的社会主义国家,他们到了以热带为主要涵盖对象的第三世界时,发现他们对当地有着近乎全方位的知识空白。从当地的地理、气候、动植物等自然状况,到人、民族、国家和语言风俗宗教各方面都知之甚少——1930年代共产国际曾在非洲做过零星研究,但未及展开就中断了。

当时的社会主义国家对于殖民地的了解,基本上仅限于马克思主义对于资本主义全球体系的政治经济学推导,和列宁对帝国主义形成——进而对殖民地或东方各民族的反帝斗争的政治判断。在这之外,非洲、南亚的成片殖民地对他们而言近乎是古典意义上的“异域”。两者间的陌生也反映了殖民帝国扩张的轨迹所没有通过的部分。

为了消除这种与政治友谊不协调的陌生,亚非各国还重新叙述了他们的交往史。举个例子,丝绸之路这个概念是在19世纪晚期由德国地理学家李希霍芬创造的,但统一的中文译名定下来是等到了万隆会议以后。因为当时需要回溯一个所谓亚非友好历史的政治设计,把曾经沟通了亚非或者沟通了亚洲的这些历史机制给重新打捞出来,然后对它进行一个再创造和再解释。除此之外,还有大量的关于亚非友好交往史的很多丛书。有的会把郑和航行到非洲东岸当作亚非人民“自古以来”的友好交往例证。实际上,中国跟非洲来到一个现代世界的门槛上时,对彼此都极其陌生。除了北非因为穆斯林的网络与中国在现代依旧有零星来往,撒南非洲更是未知。

一句话,社会主义国家与前殖民地,乃至不同前殖民地之间的团结政治就产生于彼此的陌生状态这一历史前提之上。

在地图上寻找社会主义革命的空间起源,我们会发现那基本上是从列宁所谓薄弱环节的识别入手。十月革命推翻了沙俄统治,建立了第一个社会主义国家,第一次实现了无产阶级对于国家机器的夺取,并在无产阶级专政下进行改造。这是社会主义意识形态第一次掌握了较大的物质力量。社会主义组织形式向东传播到蒙古、中国,再到朝鲜,往西深入东欧,到二战以后形成了一个庞大的社会主义阵营。在地图上看,它是一个很庞大的陆地权力格局。它高度依托欧亚板块的陆地形态,并通过庞大的社会主义国家间的欧亚铁路网联系起来,到1950年代末,柏林到河内都依靠这一网络形成一个整体。

这是社会主义天然和陆地有什么关系吗?不是,这一关系也是历史的,因为这一切都直接建立在来自于资本主义的空间革命的后果之上。我们刚才谈到了卡尔·施米特所言的资本主义空间革命,这一革命就是通过海洋达成,也作用于海洋及其周边。近代的海洋已经是资本主义帝国的内湖,不管是海洋本身还是沿海一带都被囊括进了整个资本主义的网络当中。在这一历史条件下,社会主义作为一种全球方案的自我创建,本身就是资本主义空间革命的辩证产物。正如汪晖特别地总结到,在特定的海陆关系中,识别一个薄弱环节进行突破,然后先在一个远离资本主义和帝国中心地带的广阔内陆,进行人和资源的组织,进行生产,进行社会关系的改造。这是20世纪社会主义在现实中、历史中的前进状态。

可以说社会主义并不等同于抽象空间内的生产与分配政治,它不仅关乎工厂、公社、一市一区、乃至国家,也关乎具体的全球——人类目前可达最大的政治场域与意义世界——的重新构成。换句话说,社会主义政治从来就存在于非社会主义乃至反社会主义的外部条件下。所谓的外部尽管是地理上的外(边境的另一侧)、政治上的外(如敌人),但却是使得其相应的内部产生意义世界、构成社会主义世界观的内在组成。对于工人阶级已经处于支配地位的诸多地方而言(如社会主义国家),内部的阶级政治的实施、创建、构想,与各种矛盾的交织只是社会主义实践的一部分,只是社会主义的一条线索。而在这一切的发生无法脱离它的外部情形及它与外部的关系。从整个社会主义庞大的、在地球意义上来理解它的一个具体的、历史的空间依托,我们不得不考虑到它其实也是一个历史的和地理的方案。

20世纪作为革命的世纪,见证了社会主义不断走向高潮,但这条路并不是直接将马克思主义变成现实(佩里·安德森已批评过把社会主义等同于马克思主义的实践形态的误解)。恰恰相反,其实是一个不断脱离,甚至是一定程度上“背叛”了最初进入社会主义政治经济学分析的经典的空间和地理范围,而走向一度陌生的边缘世界中,才有了自己的降生和后续发展。这当然是列宁带来的一个重大转折和新生。毫无疑问,基于地理的政治从一开始便存在于社会主义方案中,但社会主义绝不是一种去意识形态化的地缘政治。

因此,尽管社会主义起源于对资本主义生产方式的批判,但它的逻辑并不局限于抽象的生产、流通、分配和消费诸环节,而应当延展到生产方式何以塑造了全球构造这一面向。反过来,社会主义就是不均衡状态所造就的反向计划,它也只能是历史的,和特定空间与区域产生关系的。中国的社会主义实践也伴随着对辽阔的疆域、多样的民族、文化与地理,及不均衡的海洋与内陆开发程度在革命意识形态下的再认识和改造。在1950和60年代,其实是伴随着整个民族识别、区域自治和地理地质,包括矿产、气候和多种环境的探索当中,这些都是社会主义现代性具体的组成成分。这不仅仅是一个民族国家对自身认识的渴望,同时也是一种追求激进平等的国际主义在国家内部体现为一种微观的世界构造。

懂得了社会主义历史的空间特性,就不难理解中国在非洲遭遇到的难题,这个社会主义国家面临着一个自身毫无经验的问题,而且完全被殖民主义所塑造的区域,怎么办?

几内亚的地理位置丨图片来源:百度

1961年,中国开展了第一个在非洲的援建工程,那是设于几内亚首都科纳克里的火柴-卷烟联合工厂。几内亚作为第一个脱离法兰西共同体的原法属西非国家,一度是西非活跃的反帝反殖民的革命力量,作为非洲社会主义较早的呼吁者,它跟社会主义国家的关系也非常紧密。如何做好第一个援非项目,既是一个具体的、关于知识、技术、自然的问题,同时也涉及到整套社会主义的生产政治,乃至随后浮现的地理认识论的问题。

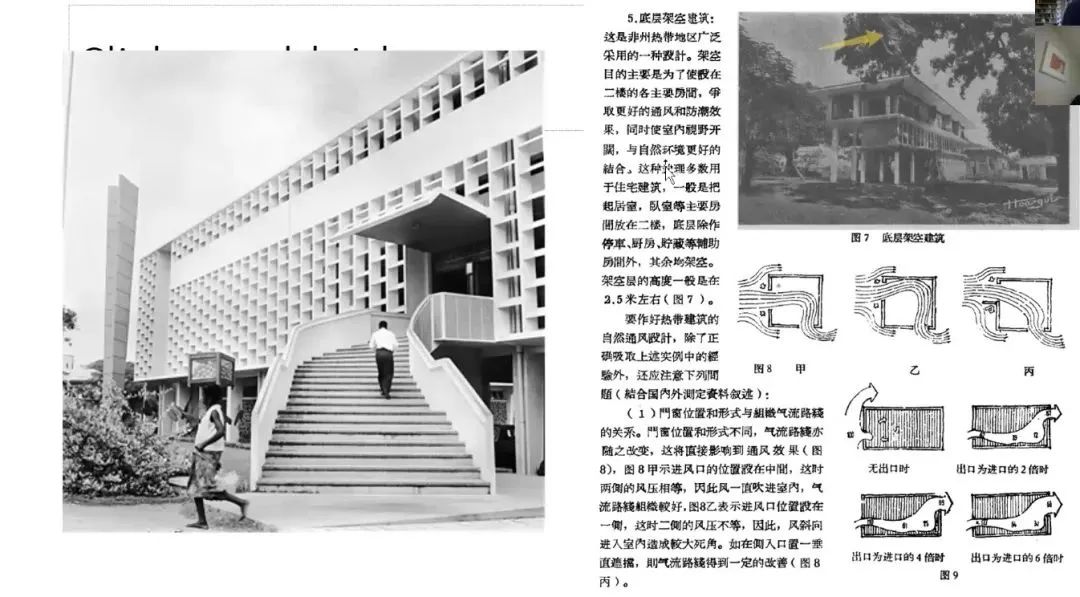

陈登鳌当时是中国建工部的总建筑师,他在1961年率队到几内亚参访。他看到了宾馆、商店、银行,看到了大学和各种各样的可以在殖民地出现的建筑类型。在回来的报告当中,他主要谈了在非洲见到的处理热带气候的建筑设计,这就是彼时诞生不久的“热带现代主义”的建筑。它的诞生是晚期帝国治理所尝试的部分现代化和福利化重要现象,是为了应对二战对殖民体系的动摇。

从四五十年代开始出现了大批量拥有着应对热带气候的功能和符号的现代主义建筑,迅速覆盖了大部分的非洲。但热带现代主义有更早的源流。刚才提到,早期殖民者到了热带以后,因体感不适带来了严重生理反应和心理恐慌。当时为了能够让士兵在当地长久驻扎,保证帝国的殖民官员更舒服的留在当地,工程师和建筑师进行了漫长的微观气候改造工程,在无法使用空调的条件下,通过建筑设计来尽量放大通风、遮阳和降温效果。这包括了各种数据的采集和测算,最终变成一套标准化的知识体系。1950年代,这一套做法成熟了,并第一次被冠以“热带现代主义”之名。

对陈登鳌和在他之后前赴后继的援非工作者而言,学习热带自然的应对方法至关重要,这既要掌握热带基本状况的科学化的原理,比如从风向、雨量、温度、日照、湿度等因素推导设计方案,又要掌握在建筑过程中克服这些特点带来的困扰。而对推进援外总体工作的决策者而言,这里有两层含义:

第一,对于这些项目的先进程度,存在客观的技术水平比较,这不由意识形态所替代第三世界很多国家,也不同程度接受来自资本主义国家的援助项目,所以建筑项目必须在工程学上,能够跟资本主义、帝国主义、前殖民者较量;

第二,中国怎样不变成西方知识生产的追随者,怎样才能保证我们跟他们有所区别。

这是最基本的两个要求。

这一矛盾的根源在于社会主义与资本主义同时面对着这个已经被科学化了的地球,而第三世界是同时向社会主义与资本主义敞开的空间,从某种意义上说,社会主义与资本主义直观的“同台竞技”并不发生在高度排他的各自阵营内部,而在第三世界。1961年陈登鳌回来之后,他的各种报告和论文里面基本上是在如何消化他所看到的热带现代主义的最基本原理。

左边是位于加纳首都阿克拉的国家图书馆,典型的非洲热带现代主义建筑;右图是陈登鳌1962年论文《非洲热带建筑简介》的内页丨图片来源:讲座PPT

1961年开始的几内亚火柴-卷烟厂项目交给了上海,设计耗时一年多,过程中遇到了大量的问题,主要是对非洲的了解近乎空白,非常令人头疼。为了收集信息,上海的设计者们还专门找到了1960年去几内亚演出的中国杂技团的成员,询问他们在科纳克里所看到的街头景象。

1962年第一个方案完成,设计师将图纸带到了几内亚之后,但在进一步做施工图的时候,发现原设计有严重缺陷。原来是一开始,为了保证设计能够符合想象中的热带特征,设计师们做了极其夸张的设计,导致建筑部分和生产所需的工艺流程的要求不匹配,而且施工成本极高。因此在1962年秋,所有的图纸召回修改,是在当时外经部长方毅的办公室里进行的,方毅亲自参与,边看边问,足见工作之重要。

在整个过程当中,技术难题突显了热带的特殊性,相应的科研攻关在中国势在必行。在1962-1963年期间,从全国各个部门、单位之间已经开始进行热带建筑和工程材料的各种交流和内部的学习。每一个领了援建任务的单位,他们要把设计过程、感想,遇到的问题和兄弟单位进行交流。

我们知道周恩来在1963年底到1964年初,通过十国之行,对非洲进行了两个月的考察。他考察的国家占到了整个非洲40%的人口。在几内亚,周恩来参观了中国的援建工地,跟当时施工的中国专家对谈,也在科纳克里看到了欧洲人留下的建筑,和苏联、东德、南斯拉夫正在进行中的项目。

周恩来确认了中国在应对热带气候上面的严重欠缺和短板,他一回国就召集了全国性的关于热带建筑和建材的会议,从那开始,全国进行了一系列庞大的、带有举国体制特色的知识生产活动。包括关于海外的热带建筑的案例搜集,对已有的援外项目的重新评估、整理、分类,以求提炼出更有指导意义的技术。

进入60年代以来,可以说热带成为了中国对亚非拉地区认识的一个很关键的透镜。在革命政治的线索以外,对于气候和自然地理的考察,也成了在当时对海外的另一认识方式。热带成为中国内部一个非常独立的知识类别,但它其实反映的是一个海外世界的存在。

中国在理解关于热带特殊性的同时,它又极大地希望避免将热带本质化。站在社会主义的立场上,如果要真的帮助第三世界反对帝国主义和新老殖民主义,那么它需要保证热带被近代以来的资本主义和殖民主义反复生产和创造的局面得到改变。反过来,热带所标注的世界难道不需要自我生产吗?热带本身不能具备生产性和创造性吗?不能为自己负责吗?这个生产也是两方面的,一个是具体的关于集体劳动和工业、技术的发展事业,另一方面是在这个基础之上,所带来的对于自身、对于所处区域及区域中巨量的人口的关于历史对等的现代主体的塑造。

因此,究其根本,这里涉及到的是特殊性和普遍性的问题。特殊性既包含如何科学地认识和改造这些自然特征,也包含当时具体的建筑技术的突破。这是一个漫长的研究和探索具体情况的过程。但这并不是为了让热带的建筑继续成为像早期殖民者所建设的那样——有别墅、银行、大学、酒店、教堂——以典型的消费空间服务于殖民地经济。而对特殊性的处理,恰恰是包含在一个普遍主义的世界构想的方案中——这才让普遍性充满意义。它需要做的是否定和打破殖民主义的分类法,改变这个区域长久被规定的内容和性质。即我们认识热带的特殊性,是为了满足热带与最基本的社会化大生产环境的互通,让这一区域有站着进入现代世界的物质基础。

当时中国关于第三世界的设想是以轻工业为先。投资相对较少、回本快,加速积累。又是劳动密集型而非资本密集型的产业,也能培养产业工人,创造工人阶级。如果没有这些生产的基础,所谓去殖将只停留在文化精英关于符号生产和再生产环节中,而未能触及大部分人的生活。在非洲,中国践行着一套生产优先的建设方式,经费最大程度上用到生产性项目(乃至项目中的生产性部分)上来,强调自力更生,经济独立才能巩固政治独立。

中国克服热带技术难题及特殊问题的过程,是伴随着整个建筑和工业设计领域(当然,也包括其他众多领域)不断地被纳入中国革命与政治的总体逻辑中而进行的。其中有两个有代表性的说法。

第一是“因地制宜”。这个词本不新鲜,但却在60年代以来在大量的指示、文件和论文中被反复提及,近乎于口号,带有马克思主义哲学的色彩。应能看到,因地制宜的逻辑是中国革命得以开展的一部分。红军长征以后,“具体问题具体分析”、“马克思主义普遍真理与中国革命的具体实践相结合”等论断主导了中国革命的叙事。其要点就是处理普遍性和特殊性的关系。

所谓因地制宜,首先指向的就是特殊性,如何认识一个广大的充满了内在差异的多样性世界,要分析每个地方的不同,不要一刀切。但是所有关于差异的理解,又要放在关于未来的一个共同的总体构想当中才有意义。克服本质化的差异是社会主义革命的重要内容,恰恰是这样一个普遍主义的政治项目才会更多地去追求因地制宜。没有特殊,何来普遍?在不理解特殊性、差异性或多样性的前提下所生成的普遍性是虚假的,不过是强行抹掉事物的差别,让其一致,这不仅在具体工作上行不通,在哲学范畴上,更是自欺欺人,这是把普遍性误解为同质性。

具体而言,从因地制宜的口号下,中国自身也有一个探索过程。从50年代中到70年代也见证了一系列关于少数民族建筑、边疆建筑和民间建筑,包括地方建筑的各种普查和经验的梳理(虽然并不连贯)。这一切都作用于如何理解中国内部差异,并且将内部差异作为实现团结的基础,实现真正的平等和大同的尝试。

第二与因地制宜相关的是设计革命。最初的概念出现于1962年大庆石油基地的建设中。侯丽的Building for Oil:Daqing and the Formation of the Chinese Socialist State(《为了石油的建设:大庆与中国社会主义国家的形成》)谈到了这一过程。这本书很好地探讨了空间规划和中国的社会主义方案的关系。1960年前后,一批建筑和城市规划的师生来到了大庆参与建设,发现书本和实际有着极大的区别。大庆严冬漫长,一年的户外工作时间不到5个月,在资源紧缺的情况下,只能用非常游击式的做法来进行建筑设计。设计革命针对的是“三脱离”现象,即“脱离实际、脱离群众、脱离政治”。到了1964年,源于大庆的设计革命被谷牧和毛泽东推广为全国性的针对设计行业的群众性运动。

设计革命要克服三脱离的背后,也包含了对作为舶来品的现代工业设计进行本土化改造的意图。当时,这些外来的技术设计或规范如何能够和中国的实际更好地结合,用中国具体情况更好地去重塑这些规范,还是一个没有解决的问题。设计革命强调设计师一定要走出实验室,走出办公室,“下楼出院”,进行流动性、现场性的作业。当然,具体的开展情况比较复杂,效果始终和理想有着距离。但始终反映的是,一个普遍性的原则如何能够在具体的情境当中被激活,被真正的创造,而不是盲目应用。

对等的历史主体,要反映在区域的内容和性质的对等上,也就是说当某一天热带的特殊性变得不那么“特殊”的时候,也许热带才经历了特殊——普遍——特殊的转化而从殖民主义的再生产中解放出来。殖民主义带来的持久伤害,并不是简单的剥削、攫取、杀戮。它制造了某种镜像,在被殖民者和殖民者之间建立了某种不平等的、但却又紧密相连的关系。被殖民者只有在殖民者身上才能够认知自己,它被制造为依附的主体。

去殖之道在于把自己从这个镜像当中解脱出来,不再作为他者,重新把自己的主体跟前殖民者放到一个对等的历史位置上,尤其要避免殖民现代性呈现的无限趋近的幻觉。通过线性追随前殖民者、追随帝国、追随西方来完成自我现代化,是永远无法完成的,你不可能追上你的镜像。

四

破除凝固的镜像

接下来,我们可以沿着这一思路谈更多的问题,比如如何历史化地理解社会主义。先前我们已经谈到了社会主义并不等同于一套马克思主义所设想的关于生产和分配的政治应用在一个抽象空间当中,社会主义事业本身必然是在具体的和历史的空间当中铺开的。

我们可以体会一下,在1917年以前,社会主义对于自己的设想是把自己放置为资本主义对立面或对跖点来考虑自己的。有一个反直觉的事实需要注意到,即社会主义的概念比资本主义的概念产生得更早。

在《共产党宣言》里边已经反复谈到了社会主义——姑且不说之前的空想社会主义——科学社会主义大概是在19世纪中期出现的。但资本主义capitalism这个词是到了19世纪晚期,甚至是19世纪和20世纪之交才以今天所知的面貌出现。就是说社会主义诞生在资本主义内部,为了能够将自己作为一个否定性的力量,能够实现自我创造,把自己生出来,需借用一个对于资本主义的镜像来实现自己的最初定位。

从一开始,社会主义就是把自己当作是资本主义的掘墓人,不仅要推翻资本主义那么直接,而是说我是资本主义在未来的一个投射,我会在你的未来终结你。这当中,社会主义其实是坐在时间的线索上,把自己提前出生在了未来,或者说把未来提前闪现到了现在。社会主义兴起之初是一个时间项目,经由时间的辩证投射而产生的。空间很大程度是无关的,基本上限于工厂或者说在资本主义生产的场所,当然,广阔的殖民地或东方若隐若现,但未经拓展的为经典的空间范畴。

但列宁实现了社会主义的第一个政权后,空间才成为具体的问题,尤其是到了社会主义阵营开始形成,冷战出现,并且第三世界的产生之后,以资本主义的镜像或二元的对立面来定义社会主义已不那么站得住脚。因为在社会主义阵营和资本主义阵营之间,出现了一个既不是严格的社会主义,也不是有效的资本主义的另外的庞大区域。那么和资本主义的这个镜像该如何保持或者是解除,该如何调整自己的整个叙事,这不管是从政治的角度,还是从历史的角度上,都是社会主义需要解决的问题。

东西两大阵营出现后,社会主义与资本主义的镜像关系很大程度上也被化约为社会主义阵营和资本主义阵营的对峙,这是更具体的镜像。阵营的对峙对社会主义而言是有一系列的得失的,它既保卫了力量,又暗含着僵化的可能。我觉得在一开始的时候,他当然作为一个修辞,把自己理解成一个镜像或者颠倒,是资本主义的对立面。但是在否定性的状态当中,你的自我生产已经完成之后,应该要思考什么时候得打破这样一个镜像,并且从这个镜像当中跳脱出来,跳脱一个修辞化的社会主义和资本主义二分,从这时开始的社会主义不应该仅仅依靠于我不是什么——比如我不是资本主义,我不是剥削,我不是压榨——而是逐渐通过我是什么来实现自己的生产。所以,在对原初镜像的打破和二元关系的跳脱本身也应该是现实社会主义内在探索。我认为,60年代中国国内继续革命和与第三世界深度的团结政治就是这一探索的组成部分。

就是说如果社会主义和资本主义的区别是一个固定的、绝对化的、实体的界线的话,那么它就可能导致敌我的矛盾的消解或者社会主义的内涵被不断空洞化和本质化的。因为形式主义的二元对立中无法处理社会主义与资本主义内在的很多相似的成分,也就很难识别社会主义内部尚在运作的资本主义因素。

社会主义阵营和资本主义阵营“分球而治”的情况更是将这种镜像一度完美化。领土上的泾渭分明实则混淆了两种意识形态的真正差异所在。形式的、整齐的、 规范的二分背后实则是二者高度雷同、乃至在某种条件下可彼此替换的逻辑。80年代以后,本已僵化的社会主义阵营更是走向自我的消散,根本原因在于他把自己凝固在这个镜像当中。

在整个人类历史长河中,可以说社会主义反而是跟资本主义在某些方面最接近的一个形态,他们总体的区别不是靠每一个截面的区别的简单相加。社会主义不是资本主义的颠倒,比如说资本主义社会当中的劳累,对应到社会主义当中未必是悠闲。在不能由社会主义者选择的历史条件下,社会主义的生产可能也是劳累的,但有两点不同,一是其意义不同,无产阶级所处的生产和再生产的位置不同,他们当占据统治地位;二是产生这些劳累的条件是在曲折中走向自我取消的方向,伴随着不断筛掉资本主义的因素(资产阶级法权)的过程。未来不是均质降临的,不是线性生成的,要相信辩证法。

我们也应该认识到第三世界对于打破这个二元镜像的可能性。其实中苏分裂的一个很大原因,也在于如何对待第三世界,因为这牵涉到如何理解社会主义。

在冷战时期,以苏联为首的整个东欧板块,基本上还是认为第三世界是必须服从社会主义阵营的,认为第三世界只是一个大杂烩,并没有强大的能动性。但是中国愈发认识到,在资本主义和社会主义的实质差异已经被固化的两极对立逐渐掏空、已经丧失了指明敌我关系的情况下,已经变成双方各守一边,根本矛盾趋于均衡而丧失动态的状况下,第三世界的生成才有可能打破去政治化的虚假对立,才能重新把帝国主义世界的主要矛盾再次激活。为此,中国自身克服在六七十年代,第三世界的存在和中国的第三世界政治确实造就了对二元镜像的瓦解,在两极格局外开辟了新的政治场域。一个再政治化的项目似乎有重新生成之可能,但各种外部条件也在同时消散,最终冷战终结、资本主义阵营宣告胜出。

可以说,第三世界给社会主义实践带来了希望,但他们之间的张力也是如此明显。社会主义实践的一条线索也应该通过第三世界来梳理才能看得明白。

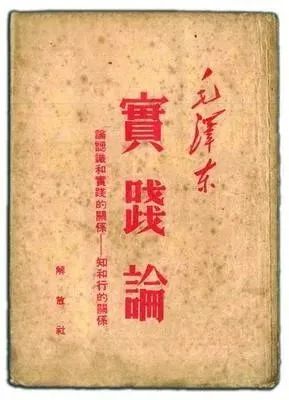

“马克思列宁主义并没有结束真理,而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。我们的结论是主观和客观、理论和实践、知和行的具体的历史的统一,反对一切离开具体历史的‘左’的或右的错误思想。”——毛主席《实践论》丨图片来源:百度

最后,快速点个题,在历史化的视野中,社会主义不是一种规范性的政治,而是历史的、具体的政治,要把它从资本主义的镜像中解放出来。只有在不断地和资本主义、殖民主义、帝国主义、乃至作为其反面的第三世界等诸多历史范畴形成的关系及其打破与重塑中,社会主义才能不断地创造自我、发展自我。以上就是我的一些看法,还很粗浅,谢谢各位。

五

交流互动环节

问题一

如何评价西马流派发展现状,比如哈贝马斯新书的观点对社会主义理论未来会有什么影响?

刘 烨

我没有看过哈贝马斯的新书,但对西马可以简单说一下。西马的很多东西其实是没有从社会主义当作资本主义镜像中绕出来,他们自身对社会主义问题的批判和对社会主义的失望,乃至幻灭,很大原因是无法接受社会主义内部还存在着他们所厌恶的那些在资本主义体系当中发现的东西,这其实是一个非常大的历史性误解。

如果仅仅是要求社会主义作为一个完美、一个快乐的、一个幸福的项目存在的话,那其实就是剥夺社会主义的潜能。如果把资本主义仅仅等同于剥削和压榨的话,其实是对资本主义的误解,难道资本主义内部没有“快乐”吗?难道它内部没有“幸福”吗?它的教会、NGO、慈善、家庭等等都是为了维护整个体系,这些都是体系的一个内在的矛盾。所以社会主义如果要超越资本主义,它本身也只能是一个矛盾的项目,不可能作为单纯对资本主义阴暗面的批判,或者一个纯对立面存在。如果这样批判,社会主义只会被收纳进资本主义体系内部的分工:有的负责剥削,有的负责生产快乐,有的负责去纠正一些不平等的问题。而社会主义就只配当一个反对党的角色,不可能从真正意义上推翻资本主义体系,这种机械的正-反-合不会创造出新东西,在哲学上的站位也彻底丧失了。

其中有一部分人来自于所谓西方社会的马克思主义者,还有一波其实是当时东欧各国内部持不同政见者,所谓“新马”,他们是对斯大林模式或者说一个高度僵化的社会主义模式的批判而来的。一拨是卢卡奇之后的布达佩斯学派,我们都知道像艾格尼斯(Agnes)一拨人和另一拨在南斯拉夫兴起的实践学派(Praxis School),即后来的实践国际(Praxis International)。

这两拨人当时都以马克思主义的真正传人自居,来批判列宁主义以来的现实社会主义,认为那都是对马克思的背叛和扭曲,其社会主义基本上只剩下压迫和异化的道路,所以他们认为这个东西彻底失败了,我们得重新回到所谓的马克思主义的源头。怎么回到源头呢?他们也没有讲明,但是阿尔都塞的《保卫马克思》就是对这一潮流的阻击,他强调了无产阶级不是资产阶级的颠倒,二者是不同的东西。但很多西马的思想已经习惯去历史化、去政治化地看问题了。

问题二

请问在坦桑尼亚当地是否还有对于援建的记忆,当地人如何评价坦赞铁路和中国?

刘 烨

就我所接触的人来说还是很深刻的,有两个原因。

第一是坦赞铁路的确是当时很大的项目,全国1%的有正式工作编制的男性都参与了铁路建设。对于一个新生的后殖民国家而言,第一次在这么大规模上参与现代工业意义上的生产和组织,让很多人印象深刻。我接触到上年纪的人,基本上都会回忆起当时就听说过坦赞铁路的消息,甚至一些看见了铁路修筑现场的人,能回忆起中国人是怎么劳作的,中国人跟坦桑当地人是怎么配合的。

另外一个原因,因为坦桑尼亚和中国的关系至今较好,两边对于过往的记忆没有完全断掉。比如说坦桑尼亚的友谊纺织厂,是毛时代中国在非洲所有援建工厂里唯一还在运作的。虽然它从80年代中期一直开始亏损,但是两国政府都在想办法不要让它倒掉。而且现在这个厂坚持的时间越长,就越像一个活化石,两边就更不愿意让它倒掉,所以它目前处于一个非常神奇的状态(目前靠对外出租空间来发工资)。至于没有铁路通道的地方,我没有直接访谈过那里的人。

问题三

这一时期中国援建的具体建筑类型包括哪些,以及怎么理解第三世界语境下的援建和当下中国在非洲的基建?

刘 烨

当时的援建类型其实很多样,就刚才谈到的剧院、会堂、展馆都有。阿尔及利亚有展馆,1968年设计,1970年完工。索马里国家大剧院是1965年设计,1967年落成。这个大剧院的设计风格极其现代主义,剧场的墙都是镂空的,这个除了通风以外,会不会有其他的一些因素的考虑,我不太清楚。一个做社会主义影剧院研究的朋友谈到过一点,在好莱坞的剧场设计里有对观众沉浸感的要求。但是在其他很多地方,比如说中国农村或少数民族地区的流动演剧队,在露天放映的时候,是非常需要和观众有对话的。当时很多人看不懂电影,需要有放映员不断地解说,大家会聊天,这和西方的剧场是不一样的。我不知道非洲传统的剧场里会不会对空间有一些特殊要求。但这里镂空的墙应该主要是应对热带气候的设计。此外还有很多是会堂,比如说几内亚的科纳克里的人民宫(1967)。

总体而言,中国当时的重心是生产性项目,并强调没有经济独立,政治独立就是假的,工业化、轻工业的建筑占了2/3的样子,然后剩下的可能还有一些像农业建筑,比如说集体农场的办公室或宿舍、仓库等。

从80年代就开始有很大的变化,体育场馆援建成为一个热门。比如说在肯尼亚,1986年的时候建了一个最大的体育场,还有其他好几个地方,都有体育馆的项目。主要是中国突然发现在专家撤走以后,生产性项目容易陷入亏损。另外一个是到了80年代以后,中国开始不太愿意把钱放在项目的维护上面。对于他们当地来说,做一个体育馆的项目,维护工程是比较少的,而且利用率也高。非洲对于这种体育活动的热爱,也会使得这个建筑物在当地很受关注,很多因素都聚在一起,所以使得当时出现了一个造体育馆的热潮。从这个时候开始,生产性项目开始急剧地减少。

从90年代以后,中国在非洲的这种所谓援建,不再是毛时代的像礼物经济一样的馈赠,很多时候是优惠贷款,可能只是利息低一点,更往后就更多是市场化的行为。

今天很难说中国在非洲所进行的基建和能源项目,有多少是为一个整体的世界秩序在构想,可能没有一个通盘的想法。但是客观来说,无论中国做的怎么样,就目前我们知道的这些传统的老牌西方国家,在非洲的建设或者项目还是停留在了去生产的基础之上。在这个意义上,我倒是认为今天中国在非洲所做的一切,从很宽泛的角度来说,还是会有积极意义的。是否能够给这个世界局势的平衡带来一些改变,我们可以拭目以待。

还要注意到一点,即资本主义和帝国主义之间的关系是什么?马克思乃至列宁在谈到整个资本主义的时候,主要的资本主义国家都是帝国。对资本主义体系本身而言,是有中心的,并不是说这个国家不是社会主义国家,就是一个资本主义国家,所以这国家就是反动的,这样太简单了。因为我们知道整个世界体系里,其实真正占据中心的只是极少数的资本主义国家,而大部分的形式上的资本主义国家都是被剥削、被掠夺的对象。六十年代,可能是肯雅塔说过,我们不搞资本主义,因为我们没有资本。其实,没有资本是连社会主义也搞不起来的。所以还是刚才那句话,为了社会主义的未来着想的话,很多时候不要拘泥于符号,而是要从更为宏观的、更历史的、更整体的角度来看待整体局势的变化。

问题四

我们往往以他者为镜照,通过相同和差异来认识自我,现在建议打破镜像,如果不通过镜照,那么如何认识自我呢?

刘 烨

我们可以说稍微具体一些,比如说你在最初成长的时候,你本人对你的自我认识,可能就是你父母的一个镜像。你和你母亲或者父亲的关系是什么?你在这个一家三口或一家几口人当中的角色是什么?你是从这个角度来理解你和整个社会的关系的。我所谓打破镜像,是说要在不断变化的历史条件下去调整自己的位置,不能沉溺于原初镜像,不断地对旧的镜像进行否定。同时寻找一个更新的自我,不断丰富对自我的潜能的认识。所以我觉得所谓打破镜像指的是自我否定的过程,这是一个没有止境的过程。对于我和他者,对于敌和友的东西,在一定程度上是由镜像构成的,但是不能本质化,一旦本质化之后,你所否定的产物,很快会转为一个肯定的东西,然后你会永远沉溺在这个肯定性的幻象当中。

问题五

很多非洲国家经常会把中国或者东亚的发展模式作为所谓的一个镜像,这个对于他们自己的大生产有一个什么样的关系呢?

刘 烨

对于东亚模式,我倒没有把它理解为一个镜像,当然可以说某种程度上的模式或榜样,但是我所谓的镜像是说你通过这面镜子来确认了自我,你就这面镜子其实是你自我构成的一部分的意义上来看的。宗主国和殖民地之间是一个镜像,而且社会主义和资本主义之间是一个镜像,这些是比较典型的。把镜像用得太宽泛可能失去意义。

世界秩序的构成有其地理分界的基础,才有了各种各样的话语建构。我们不要陷入一个话语和形式主义的判断。要看到这些话语之前是如何和土地或实在空间的分配、安排是相关的。在西方整个殖民主义对于热带的看法和安排当中,实际上认为热带是不需要大生产的,而且也没有涉及任何的大生产。在那么漫长的殖民统治时期,只在40年代末期才开始有了一点现代生产项目。

热带区域,在当时是一个非常奇怪的、特殊的、孤立的区域,永远是非主流的形态。在这个意义上,我认为如果我们要去打破这种不平等、不均衡的关系,把它放到一个有差异、但却平等的关系上来考虑的话,必须要具备一个最基本的工业生产和技术发展的能力。至少这些现代意义上的人口,得在这样的意义上来进行自我的改造和重塑,进行自我关系的调整。

施米特在万隆会议以后用德文写过一系列东西(很多没有译成英文),他认为未来的“大地法”的划分,很可能其实的确就是按照有没有工业能力来作为一个依据的,就是说之后的世界可能是两种,一种是有美苏两巨头中的一个胜出掌握各种超凡能力所主导的单极世界,另一种是脱离殖民的区域参与的由大空间共治的多元世界。如果有一片区域,它没有发展出一套通过工业化对自身资源和人口进行改造的话,那么它只能作为一个长久的附庸而存在。

所以在这个意义上来说,中国对热带的设想,是必须经历一个类似的大生产和生产者的现代主体的生产才有真正的平等可言。平等不是法律定义的,是处于一个共同的历史位置来保证的。

问题六

热带问题的论述是很西方主义的,老师的分析似乎在暗示中国或者社会主义没有对这个论述进行反思或批判,而是直接借鉴了这种思维来指导当时的援建项目,可以具体讲讲吗?

刘 烨

我刚才提到了就中国对于热带的特殊性的双重理解:一方面必须承认热带的某种特殊性,不然工程就没法顺利进行;但另一方面不想接受这套特殊性背后的关于世界秩序和地理等级的预设,这个是要推翻的。

中国当时的确没有在理论上对热带进行较多的阐释,但实践中蕴含着他的看法。且不说热带,我认为中国当时在非洲的总体知识生产上的确进行了很明确的革命化的过程。比如,中国的非洲研究机构,像今天社科院的西亚非洲所,最早在1961年建立,比苏联的非洲研究所也就晚了一年,但是很快因为进入了一系列的革命和动荡之中,研究工作就受到影响。到后来的北大的非洲研究所,南京大学非洲地理研究所等,好几个机构都是运行几年又被打散,然后过几年可能又开始运作一段时间,然后又被打散,人员会不断的下放,然后又回到办公室。这个现象恐怕反映了一方面就中国对于整体的这种高等教育为中心的,关于知识生产的这种机制的革命化以及某种焦虑,中国需要这部分知识,但如何保证这部分知识是革命化的,而不是重复了资产阶级的逻辑。另一方面就更具体一些,就是如何确保与非洲的交往,是站在一个革命的立场上,而不是在重复西方的做法。

因此,也是在这个意义上,直到1980年代初,中国一直在批判苏联的所谓非洲研究,中国一直认为苏联所谓的非洲学和非洲学家和帝国主义版本没有区别。但是中国自己应该说并没有找到一个妥当的解决办法,一切都身处动荡的、短促的和革命的激流中。文革结束后,这些机构开始稳定下来,但中国理解自身与世界的独特视野也慢慢消退了。从那之后,中国基本上加入了国际通行的这个所谓African studies的脉络,一直到今天。

问题七

由于社会主义不是一个本质化的东西,而是在历史中生成的,这会不会也注定它本身不得不在历史中面对各种多重镜像中去定义自我呢?

刘 烨

这是我同意的一个观点。我认为对社会主义的理解最容易犯的一个镜像的错误,就是他被认为是一个痛苦的资本主义对立面,就是等于幸福、美好、休闲。比如说在资本主义环境下面我们要996,但是不是一到了社会主义就开始每天只工作5个小时,然后天天钓鱼、打猎、读书?这是一个终极理想。而现实是,所有的社会主义国家都是落后国家、边缘国家,远比帝国主义弱小。必须要克服这种小资产阶级的幻想,来进行一个长期性、艰苦的,同时也蕴含着希望、解放的辩证的过程,这是必须要经历的。如果看不到辩证的存在,只要求绝对的幸福和瞬时的解放,那么这个镜像就只留下社会主义的符号,却剥夺了它的生命。

第三世界的生成构成了社会主义自列宁主义落地以来的更重要的历史关口。反过来,社会主义的存在也使得20世纪的反殖运动在能量上远大于19世纪早期拉美独立浪潮。在资本主义/帝国主义、社会主义、第三世界这三者关系而言镜像的破除也许在于两方面,一方面是把殖民地、后殖民区域,从它与前宗主国的镜像关系当中解放出来;另一方面是把社会主义和资本主义的这个颠倒关系当中解放出来,认识到20世纪的整个历史过程当中,社会主义是怎么跟第三世界之间进行一个互为语境的联动的,我觉得这是一个真正的能够把握住社会主义历史内涵的尝试。

问题八

怎么来说明自身是社会主义,而不是用资本主义或者历史上的其他社会来做对比,难道是用古人的理想社会或大同社会吗?

刘 烨

社会主义当然是与资本主义对比而来的。刚说过,其诞生必须以资本主义为镜像才有可能,必须站在一个否定资本主义的立场上,才能把自我给创生出来。我们知道资本主义的历史几百年了,但是“资本主义”这一概念反而是社会主义者创造的,为了自我的生成,不得不描绘他们的敌人。破除镜像恰恰是为了更具能动性地与资本主义进行对比。

与资本主义形式化的二元对立反而有可能滑入所谓古人的理想社会——这是很多无政府主义者的思考习惯。无政府主义对于社会主义的理解难以摆脱镜像,他们无法接受社会主义当中还会长期地存在有资本主义的残余。所谓无产阶级专政就是限制和最终涤清这些残余的······这也就不难理解,无政府主义等其他“替代性”方案会把希望放在原住民、少数族裔、或非主流人群、边缘人群、所谓没有完全被资本主义规定的这样的空间或人群那里。

我指出了一个东西叫做资本主义,然后我通过作为你的对立面,作为你的镜像,作为你的对立点,把自身创生出来。但这是社会主义的第一次生命,作为一个对未来的设想的某种碎片,来到现实世界。对于未来,不可能有一个精准的蓝图去按图索骥。只能在动荡当中,在矛盾和反复当中进行,也就是必须在革命当中才有可能去探知未来的身体。

资本主义先有历史,有几百年的实践,再有概念。但社会主义反过来是先有概念,然后再去创造历史。所以社会主义要面对最根本的挑战——也是最根本的意义——就是如何让未来的历史提前来到这个时代。其所处的现实当中一定有大量的资本主义的残余存在,因为未来不是均质地显现的,但有生命力的种子能在不断的革命当中,辩证的寻找自己。比如通过工业化大生产来克服“封建”的、传统的、落后的生产力与生产关系,但在这过程中又不断地反对大生产所夹带的类资本主义的技术统治的不平等问题,诸如此类。

理解社会主义需要一方面我们不断地拒绝那种还原论,即社会主义跟资本主义只不过殊途同归的现代化类型而已;但另一方面也要不断避免反向地伦理化、纯净化、圣像化。两者是一个并行的、辩证的过程。在这个过程当中才能一次又一次去否定,且在否定中又寻找出某些肯定出来,这才推陈出新,循环往复到一个真正的社会主义的未来。

所以社会主义在我看来,其实就是一个关于时间的政治,但它的战线又要经历空间的迂回。创造未来,这是一个社会主义的内在现代性的真正的难点,但是这个难点一旦克服,它会带来人的解放。