奥巴马回忆录谈中国纠结又拧巴,专家:美政界对华心态的典型体现

“如果没有金融危机的束缚,我本可能在中国贸易问题上采取更强硬的做法” ——美国前总统奥巴马的回忆录《应许之地》近日出版,他在书中和采访中抛出这一说法。他同时表示,他认为混乱贫困的中国比繁荣的中国对美国造成更大威胁,“中国成功让数亿人摆脱极度贫穷,实属人类一大创举”。权衡利弊后,他决定对中国采取“过度强硬”与“不够硬”之间的中间策略,计划等到经济环境不再脆弱,再逐渐对中国加强施压。社科院美国问题专家吕祥19日对《环球时报》记者表示,奥巴马执政期间,美国政府对中国的态度非常矛盾,有求于中国但又怀有戒心,奥巴马在书中把这种疑神疑鬼的态度写了出来,这是美国政界对华政策两面性的典型体现。

奥巴马(资料图)

奥巴马2009年至2017年担任美国总统。据报道,11月17日正式出版的《应许之地》是奥巴马回忆录的上半部分,讲述了他早年投身政坛到入主白宫、美国军方猎杀本·拉登(2011年5月)这段时期的经历,出版首日即卖出超过88万册。《大西洋月刊》16日刊登对奥巴马的采访,奥巴马称,他上任初期采取的很多政策都受到金融危机的束缚,“在2009年或2010年,我不可能发动贸易战。那时,我需要中国、欧洲以及其他所有潜在增长引擎的合作,只是为了重启全球经济”。 他在采访中称,他现在认为“在贸易问题上对中国施加更大压力是完全合理的”。

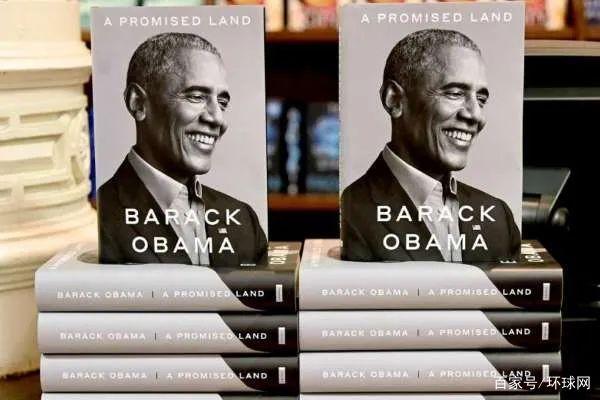

奥巴马回忆录《应许之地》

台湾“中央社”19日发文摘选了奥巴马回忆录中的部分内容。报道称,奥巴马在8年总统任期内一共访问中国3次,第一次是他2009年宣誓就职当年的11月,在中国停留4天。他在书中称,其专机在北京降落后,团队就被指示将所有私人电子设备留在机上,并“假定”所有通话都会遭到监控。奥巴马称,为了防止被监听,访华期间他如果要在酒店内进行与国家安全事务相关的通话,要专门到一个能阻隔监听的房间;由于他们臆测每个房间“可能都藏有摄影机”,部分团队成员为了避免被偷拍,选择摸黑换衣服甚至洗澡。书中还称,当时随团访华的美国商务部长、后来担任驻华大使的骆家辉因为忘了东西突然折返酒店房间,打开门“发现有两名清洁人员正在整理他的床,另有两位身穿西装的男子在仔细翻阅他桌上文件”。

奥巴马提到的上述内容无从考证。吕祥表示,我们大可以认为这是为了书更好卖,不妨当笑话看。 “我的一位警察朋友跟我说,嫌犯讲述得越生动,故事的漏洞往往就越多。”奥巴马在书中提到的细节没人能证实,不 排除是他们把自己做的事投射到中国身上,觉得“我们这么干,中国一定也这么干”。

回忆当年与中国的关系,奥巴马在书中称,美中关系表面看来相对稳定,没有发生像美国与俄罗斯之间的高调外交破裂事件,“但在外交礼节的背后,(美中关系)暗藏长期积压的角力与不信任,这不只围绕在贸易或间谍活动等特定议题上,在中国崛起对国际秩序、美国的世界地位意味着什么的根本问题上也是一样。”他称,美中双方之所以能在过去的30多年避免公开冲突,靠的不只是运气,还有中国政府虔诚信奉邓小平的“韬光养晦”。他说,中国虽然会在认为领土主张受到挑战时作势回击,或在人权遭西方批评时动怒,但即便是在美国对台湾军售等冲突热点上,中国官员仍尽力将纷争“仪式化”,仅通过措辞强烈的书信或取消双边会议表达不满,不会让事态变得一发不可收拾。

奥巴马称,这种“战略耐心”策略让中国在崛起期间得以模糊自身是如何“不断系统性规避、扭曲或违反几乎每条国际贸易规则”的。他在书中指责中国“长年利用政府补助、货币操控与贸易倾销,压低中国出口商品价格,影响美国制造业”,但又称自己不反对自由贸易,也不相信美国能完全逆转全球化;在他看来,混乱贫困的中国比繁荣的中国对美国威胁更大。“为了使美国和世界其他地区摆脱衰退,我们需要中国的经济增长而不是萎缩。我的政府若不施加压力,中国不会改变自身贸易作为。我只是需要确保我们不会发动贸易战,让世界陷入经济萧条,并伤害到我誓言要帮助的劳工。”

香港《南华早报》称,奥巴马在书中说,他曾在访华期间向中方提出贸易不平衡、人民币汇率等问题,中方领导人则建议美方给出一份希望中方采购美国产品的清单。奥巴马称:“我觉得我正在为市场摊位上的鸡肉价格讨价还价,而不是就世界上两个最大经济体之间的贸易政策进行谈判”。美《外交政策》网站18日称,奥巴马还在书中写道,“如果有哪个国家可能在全球舞台上挑战美国的优先地位,那就是中国”,但他又称,“我相信这样的挑战还需要几十年,而如果它来了,最可能的是美国的战略失误造成的”。

来源:环球时报-环球网/范凌志 于文