“网络新四害”| 黄楚新 陈智睿:网络谣言,被不断传播的“恶”

近日,观察者网在微博发起主题为#反网络新四害#的投票活动,由网友评选出当代互联网“网络新四害”。最终经过网友投票,“网络谣言”“饭圈文化”“网络暴力”“极端言论”位列前四名,成为“网络新四害”。

即日起,我们将发布系列评论文章,深入分析“网络新四害”背后的形成机制、传播规律以及深远影响,和各位网友一起营造清朗网络空间。

【文/观察者网专栏作者 黄楚新 陈智睿】

进入21世纪,互联网和社交媒体的迅猛发展彻底改变信息传播的格局。网络平台不仅使信息能够在瞬间传遍全球,还赋予每个人成为信息发布者的能力。这种去中心化的传播模式极大地降低谣言产生的门槛,使其传播速度更快、范围更广、影响更深。

与此同时,智能化技术如算法推荐、生成式人工智能等的应用,使得谣言能够更加精准地触达用户群体,加剧其社会危害。面对这一前所未有的挑战,挖掘网络谣言的生成机制、社会影响及治理策略具备现实紧迫性。

社会心理与技术发展的双重产物

网络谣言并非孤立存在,它是社会心理和技术发展共同作用的结果。一方面,人类的心理特征为谣言的产生提供温床;另一方面,现代信息技术则加速了谣言的扩散速度和范围。

从社会心理学的角度来看,网络谣言的产生往往源于人们的认知偏差和情感需求。例如,确认偏误使得个体更倾向于接受符合自己已有信念的信息,而忽视相反的事实。当某个事件触动公众的情绪,如恐惧或愤怒时,未经证实的消息很容易被广泛接受并迅速传播。

此外,群体极化的现象也表明,当人们在一个封闭的社交圈子里讨论问题时,他们的观点往往会变得更加极端,这进一步促进谣言的形成与发展。

中国互联网联合辟谣平台https://www.piyao.org.cn/index.htm

互联网和移动通信技术的迅猛发展,极大地改变信息传播的方式。其中,社交媒体的互动性和匿名性降低了信息发布的门槛,任何人都可以轻松地发布内容,而不必担心身份暴露或责任追究。

这种去中心化的机制导致部分不负责任甚至恶意的行为,如故意制造虚假新闻、煽动情绪等。此外,算法推荐机制根据用户的兴趣和行为模式推送个性化内容,虽然提高用户体验,但也容易形成“信息茧房”,即用户只接触到与其观点一致的信息,从而加剧谣言的局部集中和反复强化。

智能化技术的加持也致使谣言甄别更趋困难。随着技术的发展,事实核查的门槛越来越高,谣言识别的难度增大。尤其是随着生成式人工智能技术的介入,网络谣言以图片、音频、视频等形式迅速在各社交媒体传播,并且内容逼真,视觉冲击力强,形成智能传播下的新型信息形式,此类谣言内容的鉴别难度较大、用户容易相信并进行主动传播。

传谣者正是利用这一点,以极端的手段和富有煽动性的语言引起用户的“共情情绪”,加速网络谣言的传播,形成主流舆论的系统性风险。

社会信任与舆论秩序的风险变量

网络传播速度快,加之造谣者往往“语不惊人死不休”,网络谣言便会在很短时间里传遍千里,成为一个不稳定因素的节点。网络谣言一旦生成,其蔓延会对社会信任和舆论秩序造成重大影响。

在微观层面,谣言能够快速引发情绪反应,比如恐惧、愤怒或好奇心等。这样的情绪波动能够进一步加剧谣言在社交网络的扩散,人们在情感驱动下与熟人分享这些未经核实的信息,加速信息循环。

这种不加辨别的传播导致的信息误解,可能直接影响个体的行为决策,例如在健康危机中出现的恐慌和不理性的集体行为。

在中观层面,网络谣言还会对中介性机构,如主流媒体、基层组织等的运作产生广泛干扰。这些机构常常处于连接社会各个层级的中间位置,在澄清事实与传播信息中起到关键作用。

然而,面对网络谣言,这些机构可能面临资源有限、应对不及时和可信度受损等问题,使得各个社会群体之间的信息交流更加复杂化。虽然网络谣言的中观层面影响可能不如宏观政策层面显著,但其在组织内部、社区关系及中介机构层面所引发的连锁反应,能够导致一系列潜在且广泛的负面影响,这种影响既具有长尾效应,又可能成为催化社会失序的重要变量。

在宏观层面,谣言的扩散阻碍公共政策的精准制订及有效实施。错误的信息能够引导公众注意力偏离真正的重要议题,甚至影响民众对政府措施的信任和支持,增加社会治理的难度和成本。

同时,谣言带来的信息紊乱与不实信息会削弱公众对权威来源的信任,损害政府和媒体的公信力,进而影响社会共识的形成与维护。长远来看,谣言不断削弱社会对信息真实性的信任,并对主流舆论阵地的正常运作产生负面影响。

系统治理与社会参与的应对路径

网络谣言治理是一个复杂的社会工程,需要技术、制度与文化的多维度协同,同时也需要政府、媒体、企业和公众共同参与,形成合力。技术治理无疑是当下反制谣言的重要途径。

互联网平台作为网络谣言传播的主要载体之一,负有不可推卸的责任。平台方应优化算法设计,减少虚假信息的曝光率,同时加大对优质内容的支持力度,营造良好的网络生态。

例如,搜索引擎可以优先展示官方声明和权威资料,社交媒体平台可以引入智能识别系统,自动标记可疑信息,并提醒用户谨慎对待。然而,技术的应用也面临诸多挑战,包括隐私保护、技术偏见等问题。因此,技术手段应与适宜的政策框架相结合,以实现平衡。

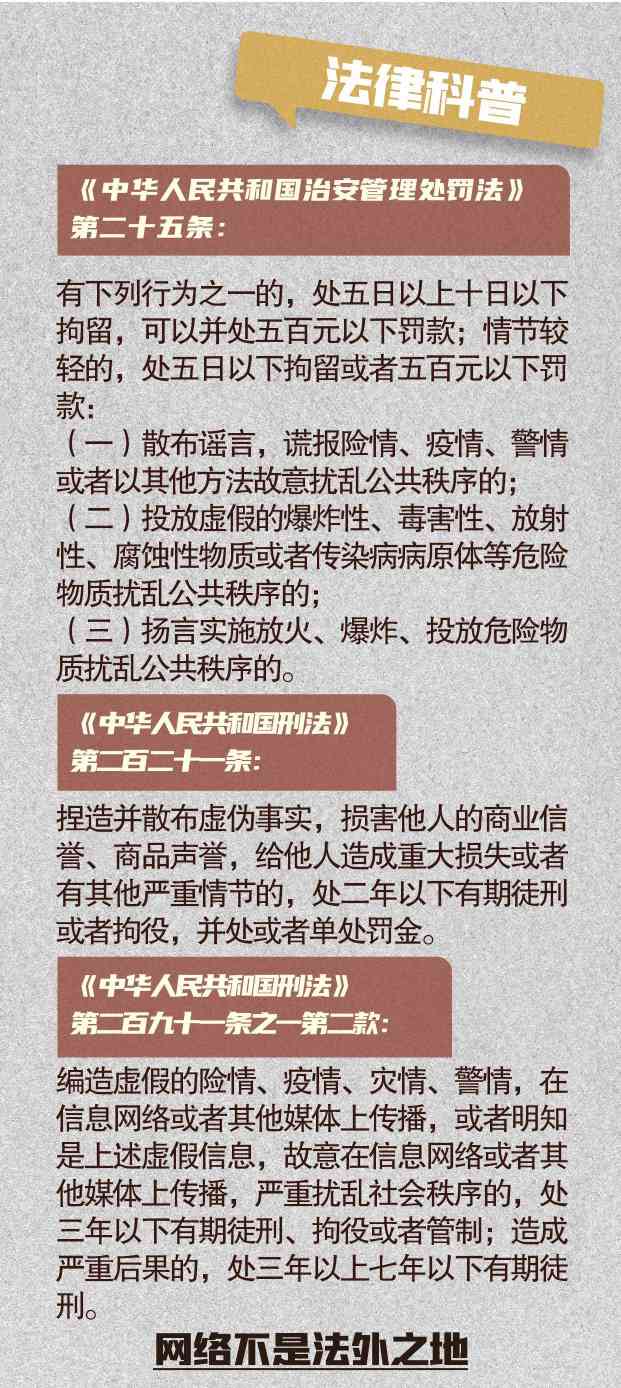

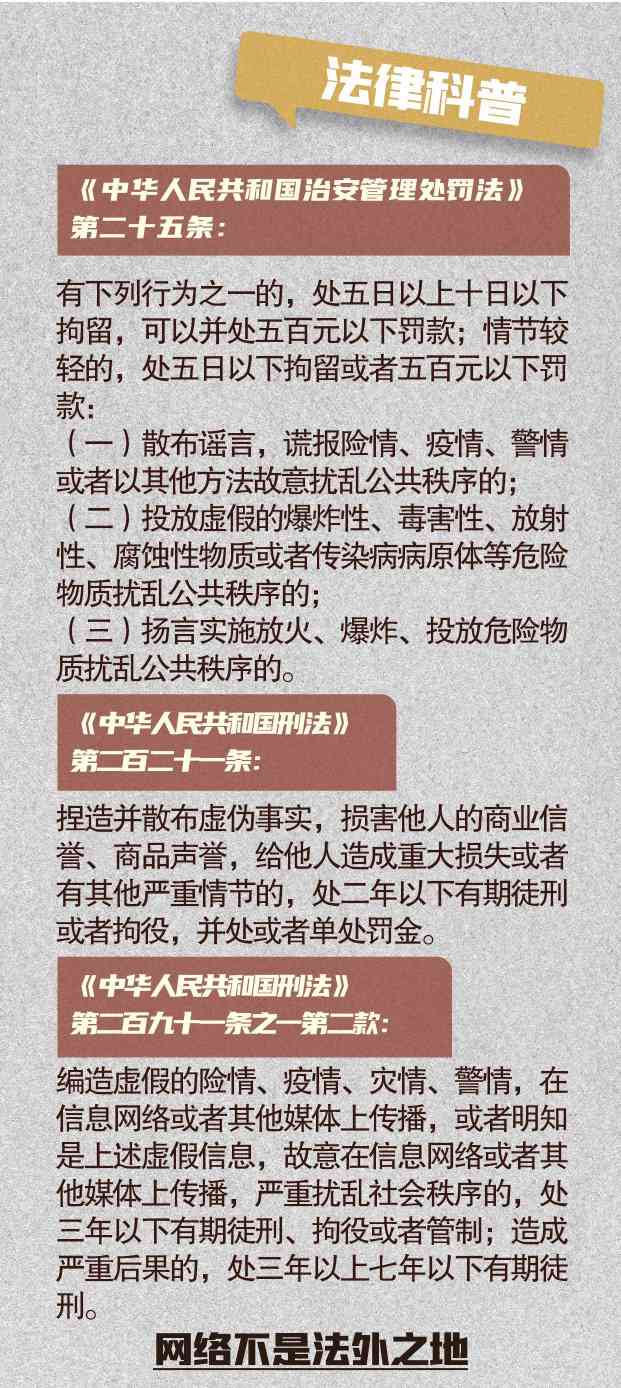

加强法律法规和政策手段的完备性对网络谣言治理至关重要。立法部门需建立健全相关的法律法规,明确界定网络谣言的界限,提高违法成本,对造谣传谣行为进行严厉打击。政府应加强对网络空间的监管力度,确保网络信息传播的参与者遵守法律规范。

与此同时,政府还需提升自身的透明度和回应速度,及时发布权威信息,澄清事实真相,引导舆论走向。根据协同治理理论,多元治理主体之间充分进行信息交换共享、沟通协商,开展公共事务治理活动,能够形成整体大于局部之和的协同效应。建立跨部门的网络谣言治理协调机制,整合不同机构的力量,确保信息共享和行动一致,提高整体性的治理效应。

文化层面的网络谣言治理则强调提高公众的媒介素养和批判性思维能力。教育系统应积极引导社会理性看待和解释信息,引导公众自身参与信息的核实与传播流程,提升社会整体的反谣言能力。

通过多维度的社会参与,不仅可以削弱谣言传播的基础,还能在长远上增强社会的韧性与信任建设。通过多维度的社会参与,不仅可以削弱谣言传播的基础,还能在长远上增强社会的韧性与信任建设。

结语

网络谣言的治理是一个复杂而长期的任务,它不仅涉及到技术手段的应用,更需要从制度建设、文化传播等多个层面入手,构建全方位、多层次、立体化的治理体系。

只有通过政府、媒体、企业和公众的共同努力,才能有效地应对网络谣言带来的严峻挑战,让互联网真正成为服务人民、推动社会进步的强大动力。

尤其是在生成式人工智能技术深度嵌入社会发展的当下,通过全社会的共同努力,我们可以逐步消除网络谣言的阴影,营造一个更加可信、有序的数字生活空间。

(黄楚新,中国社会科学院大学新闻传播学院教授;陈智睿,中国人民大学新闻学院博士研究生)