结不了婚,县乡男性的真实焦虑

作者 | 冷西

编辑 | 苏米

4月17日,最高人民检察院发文披露了近一年依法惩治涉婚介婚恋犯罪的情况:

2024年1月至2025年3月,检察机关办理婚介行业犯罪1546人。

最高检将这类犯罪大体分为三种:一是不法分子以婚介之名实施诈骗;二是个别婚介机构违法从事涉外婚介业务;三是婚恋网站成为犯罪引流媒介。

这不是最高司法机关首次就婚介婚恋类问题发声。2025年2月28日,最高人民法院发布第二批涉彩礼纠纷典型案例,表示要打击婚骗行为、规制闪婚服务。

在那之前,2024年底,多地集中曝出跨省“闪婚闪离”事件,疑为婚骗,不少男性“受害者”报警维权。其中,大多也有婚介机构的影子。

“跨省闪婚”男女双方签署的《附条件赠与合同》

这些现象跟近年来网络上有关婚恋舆论的印象相左。

民政部数据显示,2024年全国结婚登记数为610.6万对,创45年来新低。此外,近年来接连不断的关于天价彩礼、不婚不育和离婚冷静期等话题的讨论,从各种层面揭示网络舆论对婚姻的消极态度。

但前述各类涉婚介婚恋类的违法犯罪问题却折射出,现实中仍有不少人存在迫切的婚姻需求,并为此感到焦虑。

某种程度上,正是这份焦虑催生了婚介婚恋乱象。

故而,涉婚介婚恋犯罪问题更多是一种表象,我们应该追问,在其背后,是哪些人的迫切婚配需求,催生了为逐此利而不惜犯罪的行为?他们又为何非要结婚不可?

农村大龄男性或为需求主体

一般而言,一个适婚的人多是在自己及亲朋好友的交际圈中难以找到合适的婚配对象时,才会通过婚介机构等市场主体来解决婚恋问题。

我们可以推测这样的人大概率在年龄、性格、经济、学历、地域或家庭等方面存在一定弱势。

此时,条件并不优秀的他如果对婚配的需求过于迫切,只想尽快结婚,那他就容易陷入骗婚等各类婚介婚恋陷阱。

若情况再差一点,他在个人、亲朋交际圈和婚介市场上都不具优势而难以成婚,替代性婚姻策略就会成为选择,包括但不限于入赘、买婚或收买境外妇女。

细心的人会发现,这里所讲的适婚的人,已默认是男性。这是出于我国客观存在的男女性别比失衡的现实,底层男性注定婚配更难,甚至一定比例的男性无法婚配。

现实中,处在前述弱势处境却又对婚配有强烈需求的群体,大多集中在经济落后、地处偏远的农村及县乡地区。

比如去年底出现的各地“闪婚闪离”的疑似婚骗事件中,所谓“受害者”清一色为男性,且基本为县乡、农村男性。

《Hello!树先生》剧照

红星新闻的相关报道提到,记者接触到的选择跨省“闪婚”的家庭,男方年龄大多在28岁-30岁左右,多来自农村,学历多为高中以下,在经济发达地区打工。

因为职业和性格原因,他们往往人际圈子较小,不善与异性交往。在打工地婚恋的几率小,而在老家当地,适婚女性少且多选择外嫁。

《南方周末》的报道亦对选择跨省“闪婚”的人做了画像:老家均在农村,以中南部省份居多,年龄在27-35岁之间,在家乡已属大龄,来自周遭的催婚压力大。

大部分人有童年留守经历,约一半人读完初中后没有升学,另一半上过中专或大专,但都没有从事专业相关工作;少数人依靠父母的积累经营小生意,其他成为第二代务工者,在工厂、饭店、建筑工地打工。

相比城市青年,这些农村大龄适婚男性,长期处于婚恋市场劣势地位,成为“资源”分配的洼地。这也导致他们“病急乱投医”,试图通过付出金钱,快速解决婚配问题,从而落入婚恋陷阱。

此外,最高检公布的涉婚介婚恋犯罪的非法跨境婚姻介绍业务中,需求方也多是农村男性。

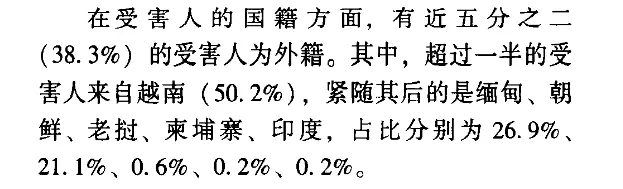

2019年,一篇载于《中国公安大学学报》的论文《我国拐卖妇女犯罪特点及治理策略——基于1038份裁判文书的分析》指出,在文章统计的1662名受害者中,近40%为外籍,主要是越南籍。

《我国拐卖妇女犯罪特点及治理策略——基于1038份裁判文书的分析》显示,我国拐卖妇女犯罪受害者外籍比重较大

而收买包括近40%外籍妇女在内的1662名受害者的,主要是农村男性。文章统计的数据显示,受害者“流入地”类型中,农村占据了91.5%的比例。

这意味着,绝大多数被拐卖的中外籍妇女,都被买入农村地区,结成强迫婚姻。

这一切,都是为了有个媳妇。

先天不足,后天不够

知晓了婚介婚恋乱象,乃至犯罪现象背后的需求群体是谁之后,一系列的问题就会随之而来:为什么是这些人、他们为何非要成婚,以及他们难以成婚又有何问题?

成因是复杂的。

在我国现行的异性婚姻制度下,女性数量的绝对缺乏,是导致男性失婚的根本原因。

根据第七次全国人口普查数据,全国男性比女性多了3490万人,其中 20~40 岁适婚年龄男性比女性多出1752万。

这其中,农村男性,尤其是大龄农村男性更易陷入失婚困境。

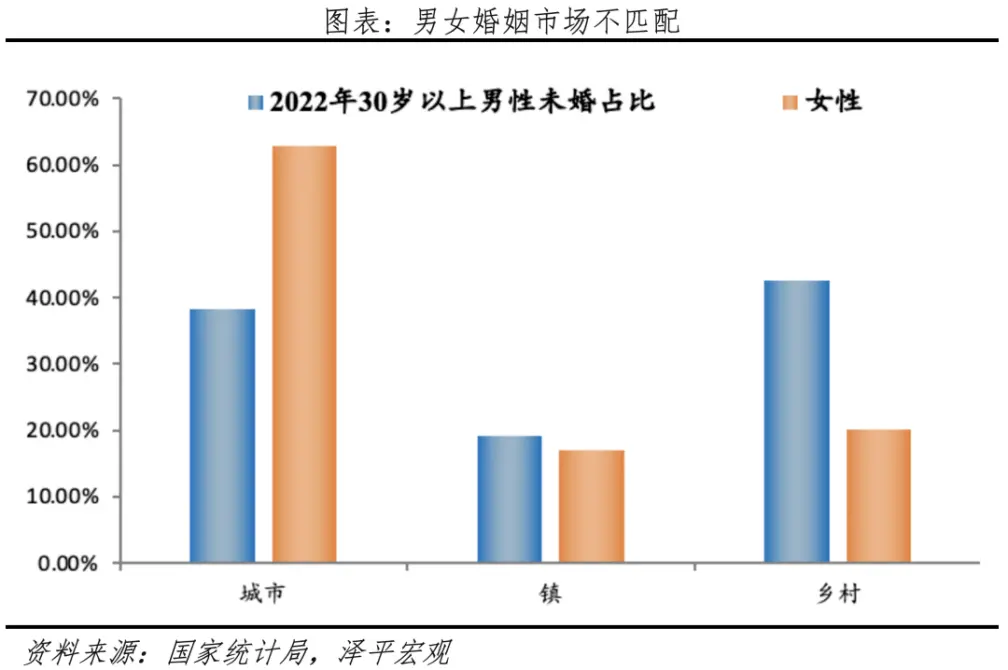

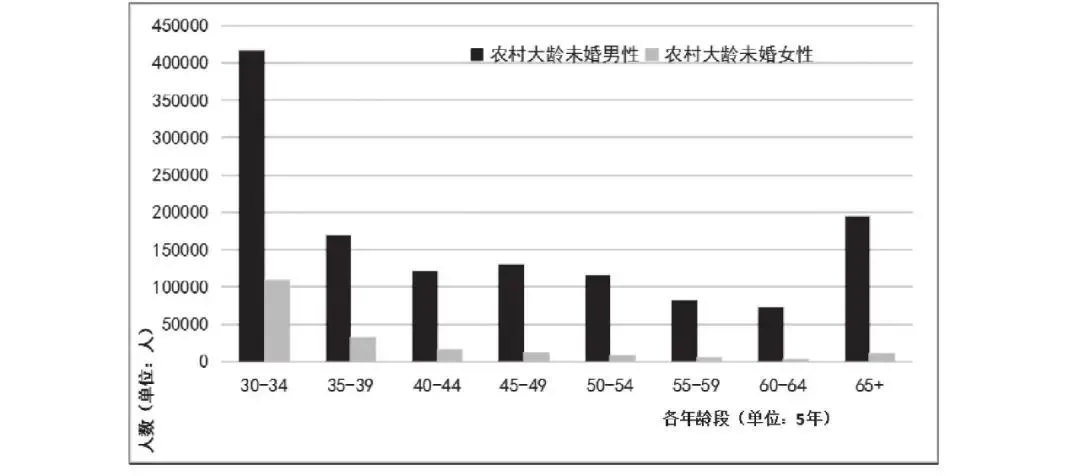

30岁以上农村未婚男性远高于女性

2020年我国总人口性别比为 105.07,而乡村人口性别比为 107.91。民政部政策研究中心副研究员周京根据 2020 年普查数据推算,全国未婚男女比例是 13∶9,农村未婚男女比例是 2∶1 ,而农村大龄未婚男女比例则高达 13∶ 2, 进一步加剧农村“光棍”群体规模扩大的风险。

此外,他还指出,城市中大龄未婚人士随着年龄增加,未婚人口呈明显递减趋势,也就是城市大龄未婚人士,随着时间拉长,最终大都会进入婚姻。

但农村未婚男性随着年龄增加,未婚人口数量并未呈现明显自然消减的趋势。意味着农村未婚男性在之后也很难婚配而成为长期的“光棍”群体。

性别比失衡之外,城市和经济发达地区婚姻市场的不断“扩张”,对农村及经济落后地区造成了明显的婚姻挤压。

早前,大部分的婚姻市场是区域性,比如乡村以乡镇或县为一个婚姻市场。在一个小的婚姻市场里,总的适婚人数虽然有限,但因为大家各方面条件相差不大,所以当地男性更容易找到合适的异性。

《最爱》剧照

但随着经济和人口大幅流动,婚姻市场已经突破区域性,已是跨市跨省,乃至面向全国。

此时,农村适婚男女大多都外出谋生,在外的女性更倾向于就地找条件好于村里的男性婚配或者外嫁,但外出的男性随着年龄增加,因为难以在城市扎根或外出择偶希望破灭,大多在达到一定年龄后选择回乡成家。

而且,不仅是在城乡层面存在上述的阶梯差异,就算是在整个乡村、县乡区域,未婚男性数量也伴随着经济发展程度呈现一种由东向西递增的趋势。

根据全国百村调查数据,农村“光棍”发生率高的村庄大多集中在经济相对落后、地理位置相对偏远的西部地区。

于是,本就失衡的性别比叠加人口外流,乡村中已没有多少适婚女性,导致留村和回村男性成婚困难。

压力会一层一层传导下去。

农村大龄未婚男女性别比畸高 / 图源:论文《农村大龄男青年婚配困境的综合成因及对策建议》

农村适婚女性的缺乏,客观上会加剧当地男性的竞争,这种竞争会以各种形式呈现出来,天价彩礼和高企的婚恋成本是其中一种,这会进一步抬高结婚门槛。

而农村青年大都难以承受这种压力。

“收入低、学历低,能力弱、情感交流能力差”,是他们大多数人的画像,先天禀赋不足,后天资源不够,使得他们容易陷入婚配困境。

若想在这种竞争中胜出,只能通过父母帮扶和大额负债的方式,勉力完成婚配。因而这样的家庭也就变得难以承受风险,尤其是遭遇婚骗或其他婚恋问题后。

比如红星新闻曾在2024年10月报道,湖北崇阳肖岭乡一青年曾去贵州“闪婚”,带“老婆”回老家四天后,新娘提出“要走”。此后,该青年难以接受,自觉“人财两空”,遂服农药自尽。

婚事大过天

既然如此困难,为何非要结婚不可?

这或许是很多人的疑问,这种疑问背后暗含的价值判断是:不结婚也可以过一辈子,或者不结婚也可以过得很好。

不婚当然可以是一种选择,但这种选择是一种更为现代的选择,它意味着个体对自己以后年老的生活有充分的自信且没有传统延续血脉的观念束缚。

但这种观念很难放到上述未婚男性群体中,支配他们的不是独身也可以过得很好的观念,而是一种更为传统的需要组建家庭和传宗接代的观念。

而且很大程度上,是否成婚,不全是他们自己的事情,还会牵扯到父母、家族乃至村庄社会。

《平原上的摩西》剧照

对当下大多数未婚大龄男性父母而言,子女成婚是他们人生最大的任务。如果自己儿子无法成婚,某种程度上意味着自己人生的失败,不仅在村庄社会抬不起头,更是觉得无颜面对先祖。

因此,他们会竭尽所能让儿子成婚,哪怕付出毕生积蓄和背上大额债款都在所不惜。一旦儿子年纪偏大仍无法婚配,他们的急迫程度甚至会超过当事人。

此前,关于跨省“闪婚闪离”的诸多报道中也有提到,多数“闪婚闪离”事件中,有不少是父母在奔走操持。

此外,在村庄社会,一个迟迟无法成婚的大龄男性是没有什么地位的,是村庄社会里的失败者。

他们要经受“光棍”的污名,承接来自周围人的私下议论和异样眼光,以及关于“某家的血脉在你这里断了”的道德压力。

《光棍儿》剧照

于他们自身而言, 也有成家的需求。一方面是为了传宗接代,不让自家的血脉断在自己手里,让自己在周围人中抬得起头,另一方面更不想自己孤苦到老,想有个能互相照应的伴侣。

此外,对他们来说,结婚是可以满足性需求的为数不多的正当选择。

种种因素之下,当他们到了适婚年龄却难以婚配时,父母首先会开始焦虑,并将这种焦虑传递到子女身上。随着年纪越发增加,这种焦虑和急迫也愈发明显,于是便会想方设法尽快成婚,包括“闪婚”甚至收买境内外拐卖妇女。

也是因此,才会有婚骗现象和将拐卖境外妇女的“人贩子”会被当作“牵线红娘”的事情。

《犯罪研究》2023年第6期发表的一篇论文《婚姻型跨国拐卖妇女犯罪的成因、危害与治理》的一个案例中,一位拐卖境外妇女的犯罪人提到:

“我给人介绍过媳妇,而且愿意和我来内蒙古的女的也多,所以很多人找我让给介绍媳妇。”

介绍东南亚老婆转中介费的宣传

在本案中共有11名妇女被收买,相应的11名农村“剩男”摆脱“光棍”,因此犯罪人的行为并未招致当地群体的谴责,反而陆续有人请求为其介绍对象,犯罪人获得了认同与赞扬。

而且相比于当下的天价彩礼,收买一个境外妇女,经济压力会更小。上述论文提到,在文章收集到的案例中,57名被收买的境外妇女,平均收买价格约为6.25万元,最低仅1万元。

这些都是婚配难群体的迫切需求所催生的连锁反应,包括文初最高检公布的几类涉婚介婚恋犯罪。

严厉的司法打击固然重要,但对问题根源的重视亦是题中应有之意,即如何尽力解决这类群体的婚配难题。

长远来看,如果这类婚配难群体的婚恋需求难以解决,则需要尽力保障他们的工作和正常生活,否则失业又难以成家的群体,有成为社会不稳定因素的可能。

一个迫切而真实的问题是,在当下乡村家庭养老模式难有太大改变的情况下,如何解决这些难以成婚从而没有家庭支撑的群体,以避免他们成为大量的“五保户”。