胡新民:纪念袁隆平,还应该记住两件史实

“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平,5月22日13点07分在湖南长沙逝世,享年91岁。

在大家盛赞他的功绩的时候,有两件史实是值得一提的。

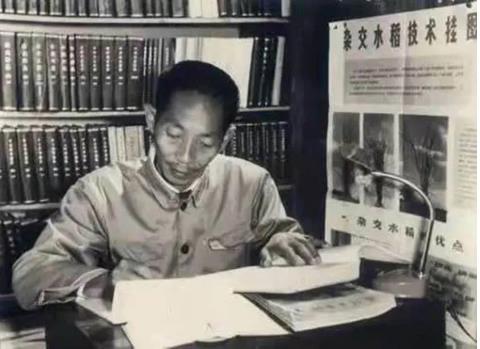

专家们指出,袁隆平的成功首先是因为袁隆平的研究传承了孟德尔(美国摩尔根学派)的科学,应用了现代遗传学。1953年,袁隆平毕业于重庆的西南农学院遗传育种专业。虽然因为中国当时一边倒学苏联,他的老师帮助袁隆平课外自学孟德尔-摩尔根创立和发展的遗传学,使袁隆平在开始研究三年后后,抛弃了苏联米丘林、李森科的理论,于1958年他重拾孟德尔-摩尔根遗传学、用其指导育种。1960年他开始研究水稻,1961至1962年在水稻的研究过程中他以自己获得的数据体会了孟德尔遗传学的正确性。1962年,袁隆平到北京请教过中国农业科学院的鲍文奎教授,后者于1940年代博士毕业于摩尔根创立的加州理工学院生物系。鲍文奎帮助袁隆平在农科院的图书馆看文献,了解国外研究进展有助于袁隆平的研究。

◆大学时代的袁隆平(1952年)。

当年摩尔根学派在中国一直有市场,是与毛泽东的支持分不开的。毛泽东在李森科学派和摩尔根学派的争论中,坚决支持“百家争鸣”。他特别支持当时处于弱势的摩尔根学派,鼓励他们大胆地进行争鸣。

1956年之前,“全盘学苏联”在中国很热。在当时的遗传学领域,独尊苏联的李森科为社会主义学派,而把摩尔根指责为资本主义学派。作为当时在遗传学研究上已经很有名气的谈家桢,因为是摩尔根学派,使他在从教的复旦大学里不能开设遗传学课程,也不能从事遗传学研究。

◆1935年,谈家桢在美国加州理工学院与导师、诺贝尔奖获得者摩尔根院士合影。

毛泽东对这种学术研究上首先问“姓资姓社”,因而造成对学术界一些领域乱贴政治标签的现象非常不满。1956年4月28日,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上说:“讲学术,这种学术也可以讲,那种学术也可以讲,不要拿一种学术压倒一切。你如果是真理,信的人势必就会越多。”5月2日,毛泽东又强调:“在中华人民共和国宪法范围之内,各种学术思想,正确的、错误的,让他们去说,不去干涉他们。李森科、非李森科,我们也搞不清楚,有那么多的学说,那么多的自然科学学派。就是社会科学,也有这一派、那一派,让他们去谈。在刊物上、报纸上可以说各种意见。”

在毛泽东的主导下,1956年8月,由中宣部牵头,由中科院与高等教育部联合组织,召集中国遗传学的摩尔根派和李森科(米丘林)派的主要代表人物,在青岛举行了一场为期15天的座谈会。

◆1961年5月,毛泽东在上海接见了包括苏步青、谈家桢、陈望道、周谷城、周同庆、谭其骧、刘大杰、朱东润、卢于道等九位复旦教授在内的上海各界代表。

作为此次座谈会七人领导小组成员之一的谈家桢,认识到这次会议除了为摩尔根学派恢复名誉外,实际上还是一次贯彻毛泽东“百花齐放,百家争鸣”方针的会议,将从根本意义上调动广大知识分子投身社会主义事业的积极性。第二年3月,他在北京参加了一次由毛泽东主持的座谈会。在会上,毛泽东对他说:“你们青岛会议开得很好嘛!要坚持真理,不要怕,一定要把遗传学研究搞起来。”“过去我们学习苏联,有些地方不对头。现在大家搞搞嘛,可不要怕!”

谈家桢在1993年回忆道:“主席的这段话,不仅使我国的遗传学出现了生机勃勃的景象,而且对我来说是一个巨大的鼓舞,彻底解决了我思想上的负担。我在复旦也重新开了课,并大胆地开展研究。”“毛主席的关心和希望,给了我巨大的力量和勇气。”

◆袁隆平的论文首页。

也就是在这段时间,1966年2月28日,袁隆平发表了论文《水稻的雄性不孕性》。有专家指出:“袁隆平的论文对他个人的命运有着显著且出乎意料的影响,成为他科研生涯的关键节点。”此后,袁隆平的研究得到了上面各级领导的支持,到1974年得到提高产量的杂交水稻,很快得到推广。

另外一件史实是,毛泽东的“实践论”和“矛盾论”对袁隆平的研究起到了很重要的作用。

袁隆平1964年在国内首次提出了利用水稻杂种优势增加粮食产量即进行水稻杂交的设想,并已着手进行研究。他认为学习哲学对于从事自然科学的研究很有指导意义,因此高度重视马克思主义哲学的指导功能。《矛盾论》中有一个原理,让他反复咀嚼:“事物发展的根本原因,不是在事物的外部,而在事物的内部,在于事物内部的矛盾性。”于是,他便依此想到:稻田里偶见的个别优质水稻天然杂种,以及试验田中那株“鹤立鸡群”的水稻,并非毫无缘由,而是水稻内部的矛盾性所使然。经过不断探索,他确信通过长期自交提纯的水稻品种完全可以产生优势。因此,他决定大胆试验,毫不动摇。他的工作得到了当时在湖南主持工作的华国锋同志的高度重视和支持。华国锋1971年初调到中央工作后,仍然关心杂交水稻研究。后通过全国通力协作,在两年时间内,就育成了一批“野败”型不育系。2012年,袁隆平在与首都高校近6000名新入学的研究生进行交流时,讲授他如何用哲学指导水稻科学研究,如何让哲学与自然科学结缘。他告诉同学们,他在学生时代和开始投身杂交水稻的科学研究时,就通读过恩格斯的《自然辩证法》和毛泽东的《实践论》《矛盾论》等著作。在杂交水稻试验过程中,他反复多次思考《矛盾论》中“内因是变化的根据”的道理。他还认为,任何一个科研成果都来自于深入细致的实干和苦干,这是他的经验之谈,也是在学习《实践论》后认识到了实践的真谛。

袁隆平去世了,我们纪念他,感念他为中国为世界作出的突出贡献。与此同时,我们还应该从他的一生中,感悟时代对我们的要求,继承他的事业,为中华民族伟大复兴作出各自的贡献。