刘继明:要爱国主义,更要社会主义——从“三十万”和“三千万”谈起

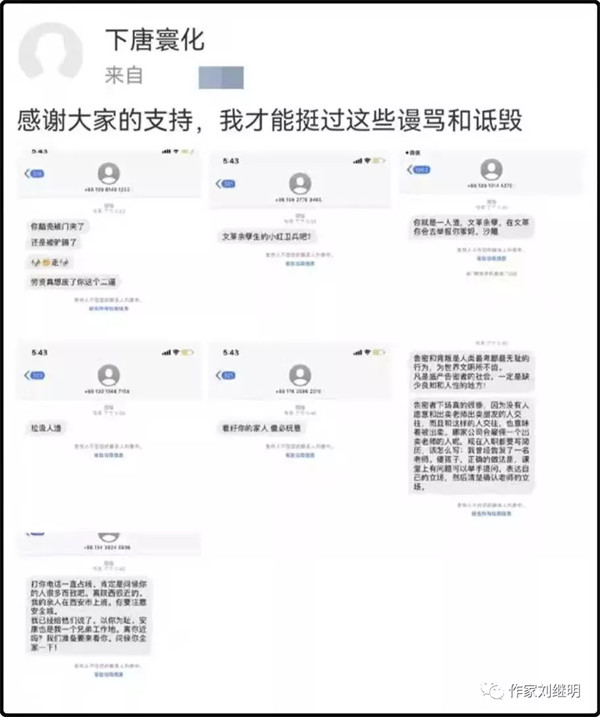

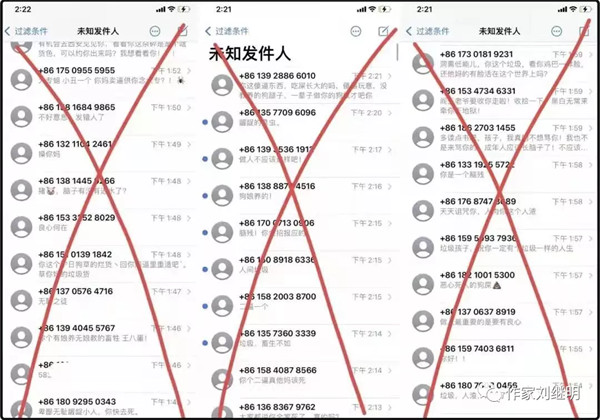

近日,上海震旦学院教师宋某,因在课堂上公开散步“精日”“汉奸”言论,被学生公开举报,有关部门旋即对宋某做出了“开除”的处分决定。在爱国主义已成为主旋律的今天,这原本是一件很正常的事情,近些年,因为此类言行受到政纪党纪乃至法律惩处的也不在少数,但宋某事件发生后,将宋某讲课视频公开举报的西安一大学生@下唐寰化(网名)却遭到了疯狂的网暴,“垃圾”“人渣”“犹大”“蛆虫”“文革余孽”“无耻告密者”之类的谩骂铺天盖地而来,其用词之恶毒,人数之众多,行为之卑劣,为近年来所罕见。

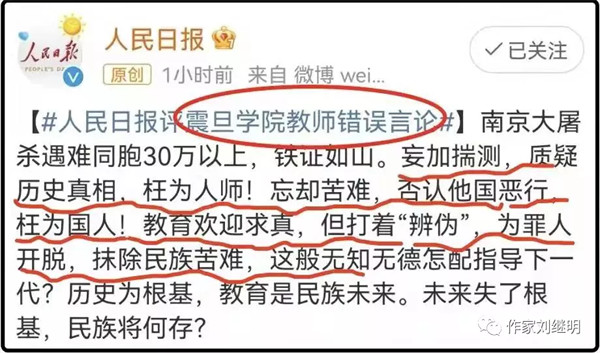

据下唐寰化披露,网暴者不仅有公知粉最集中的群体如大学教授和文人墨客之类,竟然还有担武汉某区检察院的副检察长。这就太出人意料了。日本军国主义在侵华期间制造的南京大屠杀,致使我三十万左右的同胞丧失了生命,铭记这种惨绝人寰的国耻,是每一个中国人的共同责任,任何打着学术和言论自由的幌子,以质疑所谓“三十万”的死亡数字不准确为由,变着法子替日军侵华罪行辩护的言论,都是为法西斯主义张目,是对民族情感的严重挑衅和伤害,必须受到党纪国法的严厉制裁和民意的愤怒声讨。在这一点上,中国社会从官方到民间,应该说已经达成了普遍的共识,从国家将南京大屠杀发生的12月13日定为“国家公祭日”,到每年“九一八”和抗战胜利日举行的全国性纪念活动,以及每逢日本政要散布美化侵华言论,我领导人和外交部都公开予以驳斥等等,都对爱国主义教育和传播起到了举足轻重的推动作用,但为什么我们的社会还存在如此众多的“精日”分子呢?这不能不引起人们的深思。

克罗齐说过,任何历史都是当代史。重要的不是历史,而是讲述历史的年代。对历史“不认同”的实质,其实是对当代史的“不认同”。也就是说,大部分“精日”分子之所以在南京大屠杀“死亡三十万”数字上不断下蛆,并非他们真的支持和拥护日军侵略中国,而是源于他们对当代中国政治制度的“不认同”。这种心理和立场,使他们对南京大屠杀这样的历史事件,采取了一种选择性的相信和不相信的态度。

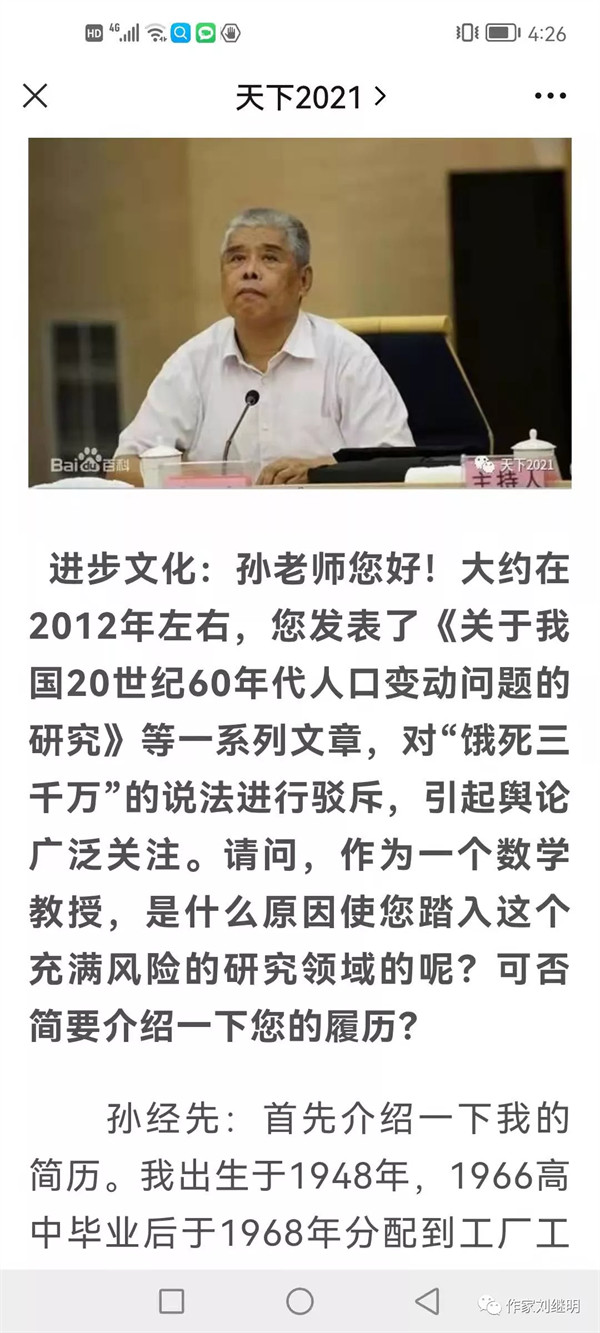

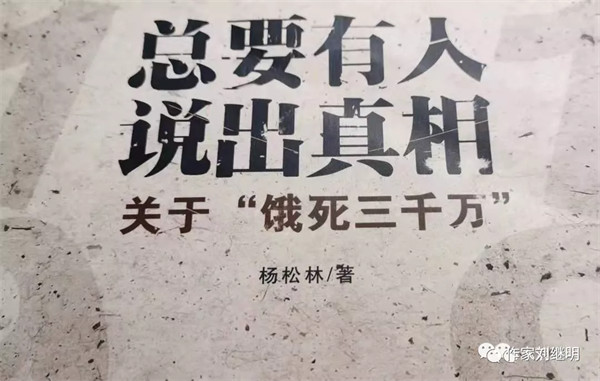

相似的情形,不只发生在对待南京大屠杀“死亡三十万”数字的所谓“争议”上,更严重的例如公知们制造的中国上世纪六十年代初“饿死三千万”谎言,在中外舆论场上持续了三十多年,至今仍然绵延不绝,像文革一样,被极右公知当做攻击前三十年历史的杀手锏,一有机会就拿出来挥舞几下。与南京大屠杀“死亡三十万”不同的是,“饿死三千万”的主要炮制者是以前新华社记者杨继绳为代表的极右派公知,质疑这个谣言的则是包括左派在内的爱国民众。同前者相比,这两拨人群的身份和站位完全颠倒过来了。尽管山东大学数学教授孙经先经过多的研究,对“饿死三千万”谣言进行了有理有据的辩驳,但那些对南京大屠杀死亡“三十万”采取绝不相信态度的人,却对杨继绳的谎言笃信不疑,这一疑一信,暴露出了他们鲜明的历史观和价值立场。

耐人寻味的是,在对待南京大屠杀死亡“三十万”数字和上世纪六十年代初饿死“三千万”谎言,官方的态度却迥然相异。对待前者,官方从最高层到主流舆论都毫不含糊,而在对待后者却始终含糊暧昧,除了孙经先教授在《社会科学报》发表的研究成果,至今没有任何正式的官方辟谣。而且,据孙经先教授披露,最早提出“三年困难时期我国非正常死亡1700万到3000万”的,是曾经担任全国人大常委会副委员长的人口学家蒋正华,后来公开出版的中共党史第二卷还援引蒋的研究成果,只不过把“饿死三千万”的数字降到了“1000万”。

这才是“饿死三千万”谎言至今缪种流传的真正原因。

对于蒋正华的谬论,孙经先教授进行了具体的辩驳,这里不予赘述(参见《孙经先:他戳破了二十世纪最大的谎言》。我想探究的是,官方某些人在对待上世纪六十年代初的三年困难时期“饿死三千万”谎言时,为什么会同那些“坚决不认同南京大屠杀死亡“三十万”的极右派公知站到了相同的立场?原因就在于,官方某些人对共和国前三十年是“坚决不认同”,似乎只有否认了前三十年,才能反证“后三十年“的正确性。在这点上,他们跟极右派公知是一致的,但后者不仅是坚决不认同共和国“前三十年”,而是对共和国前后三十年都持全盘否定的态度。官方对历史采取的这种实用主义态度造成的恶果,已经在近几十年来的舆论场充分暴露出来了,而且还在吞噬作为主流意识形态的爱国主义,这次宋某事件中精日分子对下唐寰化肆无忌惮的网暴就是典型的例子。

爱国主义必须建立在民众对本国社会经济和政治制度上的高度认同之上,否则就像无本之木、无源之水,面临枯竭和无枝可栖的境地,就像一只木桶,如果木板之间存在缝隙,桶里的水便会从缝隙间倾泄出来,不及时补漏,这只木桶最终会四分五裂。对当代中国来说,如果现实和历史发生撕裂乃至脱节,爱国主义精神同样难以形成普遍的共识。因此,围绕南京大屠杀死亡“三十万”发生的风波,表面上是一个偶然的舆情,实际上关涉到如何叙述“历史中国”和如何构建“现实中国”的重要议题。

爱国主义从来不是一种天然正确和空洞抽象的情感,正如恩格斯所说,“国家是从控制阶级对立的需要中产生的,同时又是在这些阶级的冲突中产生的,所以,它照例是最强大的、在经济上占统治地位的阶级的国家,这个阶级借助于国家而在政治上也成为占统治地位的阶级,因而获得了镇压和剥削被压迫阶级的新手段。”(恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第四卷,第168页,人民出版社1976年版);列宁也在《论国家》中指出:“人们总是利用国家学说来为社会特权做辩护,微剥削的存在做辩护,为资本主义的存在做辩护……”“国家不是从来就有的,是在社会分成阶级的地方和时候,在剥削者和被剥削者出现的时候才出现的……”,国家“只有在社会分为阶级,即分为两种集团,其中一种集团能够经常占有另一种集团的劳动的时候,只是在人剥削人的地方才产生出来的”(《列宁选集》第四卷第43页至45页,人民出版社)。也就是说,国家是有阶级性的,是统治阶级对被统治阶级实行专政的一种政治形式;有资产阶级的专政,就有无产阶级的专政。社会主义国家的主流意识形态,坚持和弘扬的只能是社会主义的意识形态,而不是资产阶级的意识形态,更不是伯恩斯坦和前苏联那种名为社会主义,实为资本主义和修正主义意识形态。按照马克思主义经济基础决定上层建筑的论断,社会主义的意识形态也必须建立在社会主义的经济基础,而不能建立在资本主义的经济基础之上。

由此可见,爱国主义不能强行灌输,应该靠民众发自内心的认同,而这种“认同”总是与特定的经济基础和意识形态密切相关的。前三十年曾流行一句话:宁要社会主义的草,不要资本主义的“苗”,的确极端了点,但这句话本身存在错误,社会主义为什么是“草”,而不是“苗”呢?当这根苗由于土地贫瘠或遇上病虫灾害时,需要的是施肥除草和打农药,而不是摧残甚至连根拔掉,再去指责它是“草”;反过来说,资本主义也并不总是“苗”,其中夹杂着很多“草”,归根结底,分辨是“草”还是“苗”,是由国家的阶级属性决定的。人亦如此,所谓“什么藤上结什么瓜,什么阶级说什么话”,并非没有道理。譬如你不能指望一个真正的资本主义信徒去爱一个真正的社会主义国家,相反,你也不能指望一个真正的社会主义信仰者去爱一个真正的资本主义国家。作为坚持人民民主专政的社会主义国家;“人民民主”和“社会主义”不只是写在宪法和党章上,还应该让每个人从日常生活点滴中感受到,从而发自内心地热爱和拥护这个国家。也就是说,爱国主义只有在坚持和拥护社会主义的前提下,才具有道义和政治上的正当性,二者是不可分割的整体,决不能非此即彼,厚此薄彼,甚至首鼠两端。

要共同富裕,不要两极分化;要人民当家作主,不要少数精英专政;要爱国主义,更要社会主义——只有在这样的前提下,才能真正在全体社会成员中形成“最大公约数”。

我认为,这才是认识和看待下唐寰化因举报宋某被“精日”分子网暴事件的正确方式。

2021/12/19