欧洲金靴:“川军精神”当颂,但更值得强调的应是党的领导

1

重庆山火扑灭,全国为之动容。

在舆论场上,越来越多的朋友不由为川渝人民在灾难面前的侠肝义胆、舍生忘死而震撼。

由此,“川军精神”也随之泛起,时隔多年再度涌现口头耳畔。

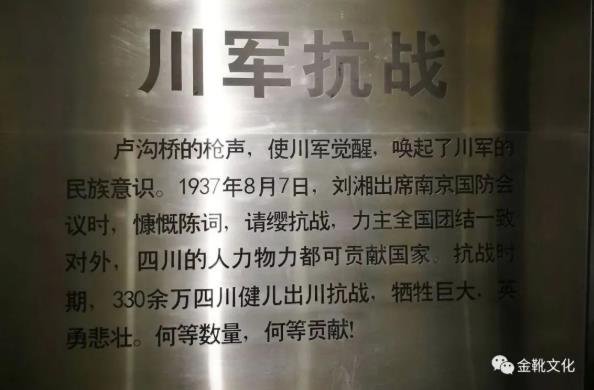

严格意义上在全国范围内打响名头的“川军精神”,是在抗日战争时期。

七七事变后,感知到蒋介石集团媚日投降情绪仍未降温、担心日军侵华战火被南京政府一路拖累烧至西南的刘湘,率先将呼吁蒋介石“一致抗战”的声音传出川外,也打响了川人抗日保川的枪声。

抗战期间,先后有六个集团军另有两个军一个独立旅出川抗日,约占全国出兵抗战军队总数的1/5,是除中央军外的第一大地方武装。

川军几乎参加了抗战中的所有大型战役,更有“无川不成军”之美誉,从此“川军精神”名声大噪,成为川人鲜明的地域脾性特征。

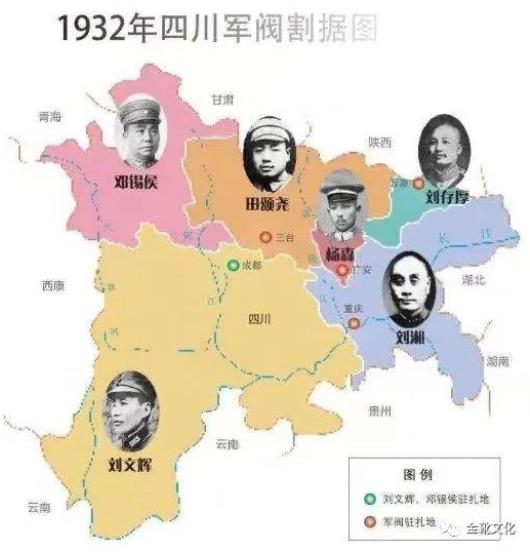

首先需要明晰一点的是:四川川内的诸军阀,其武装力量出川抗日的第一目的与其说“保家卫国”,不如说“保家卫川”——事实上,蒋介石在溃逃至山城重庆之前,始终没有真正控制与统治四川省,宛如其1928年后对东北地区的“名义统治”。

四川由于地处偏僻、远离中原和沿海权力中心,川内统治者自古有拥兵自重、封山偏安的地缘思维,即“国中之国,川自为国”。

这在蒋介石统治中国时期更加放大与极端化:四川、云南、山西、新疆、东北,几乎各个地域都有实际的军政统治集团,这些军阀名义上归属南京方面统辖,但事实上完全是一座座独立王国。

四川川内的第一家白话报纸《鹃声》之所以创刊,正是因为晚清四川留学生走出四川后,发现四川早已经与全国其他地域脱节,杭州、安徽、湖州、绍兴、宁波等地都办有白话报,浙江更是“各府都办得有白话报”,而“我们四川一省,一种白话报都莫有(没有)”,深以为“可耻可恨”,故而创办了《鹃声》杂志。

创刊者以“山河子弟”为笔名,在《说鹃声》一文中,声称刊名典出于杜宇传说,并且在创刊词里就谈到晚清时期,全国对四川普遍轻视:

据四川人现在的程度看来,岂但不敢望与日本比肩,并且为各省同胞所不耻,不骂我们是川老鼠,就骂四川人有奴隶性质……说到这里,做报的人,也就不能不为四川前途痛哭了。

“山河子弟”这种看法并不是孤例,早在同光时期,大名士王闿运回湘探亲返蜀途中所作诗中,即有“乘车入鼠穴”句,可见类似说法在同光时期就已经出现了。

而进入民国,随着川内军阀林立、混战不止,四川有实力的政治力量更加没有“逐鹿中原”的兴趣,唯一的诉求就是“统一四川、称霸蜀地”。

后世称为“二刘”的刘湘、刘文辉两大四川军阀均是如此思想。

由于川内局势多年扰攘不宁,中原地区和长江中下游地区的人们始终不明究竟,还把四川冠上了“魔窟”的绰号,使得“下江”(长江中下游地区)工商界人士闻而裹足,都不愿意到四川进行投资。

1931年浙江大学工学院院长李振吾在访问四川后,发现四川虽然战乱不止,但倒也并非那样恐怖,回到浙江大学发表演讲时他还不得不为四川解释道:

外省人士,对于四川状况,多以新闻消息为根据,其隔膜情形,与外国人视吾国相同。其实川人现状,并不如吾人意想中之混乱。

2

今天我们重复“川军精神”,但其实当时之所以四川之外地区把四川想象的那么混乱,正是因为当时的“川军”给全国民众的印象实在太差。

川内媒体受到川阀管控自是难以多言,而川外的报纸则经常讽刺控诉当时四川只知道搜刮民财和娶小老婆的“川军”。

1930年《生活周刊》就有一篇文章专门介绍四川军阀在四川盘剥老百姓极重、除了把钱孝敬闺内姨太太和购买军火枪支之外,大多存入外国银行……

九一八之后,随着民族危机逐步膨胀,距离东北、华北甚远的四川军阀们竟然也开始借着国难的由头大肆压榨四川人民,川内各地域(四川特有的“防区制度”将川内划分为大大小小诸多片区,由不同派系统治)的苛捐杂税日益沉重,甚至达到了破家纳税的地步。

当然,这也为“拥蒋统川”的刘湘后又借南京国民政府之手“统一四川”提供了机遇。

1935年11月,亲蒋的刘湘推行新法币政策,帮助南京政府将四川金融彻底纳入中央财政体系,换来了自己一统川内的法理地位。

然而两年后,当蒋介石真的要亲身奔赴西南、执掌四川大权时,刘湘又陷入了凌乱,不得已以“抗日”口号抵抗国民政府对四川的涉足。

这就是著名的川人“抗日反蒋”。

所以,从这些事实可以领略:四川的军阀虽然不能说没有家国情怀,但囿于封建集团的意识形态局限,其武装力量无论多么尚武、好斗、善战……鸣枪亮剑的首要目的一定都是为了稳住自己的势力范围。

想要理解这一点,大可以以电视剧《亮剑》中的山匪谢宝庆为例,这就是一个典型的固守基本盘、不图扩张而只求钟鸣鼎食的山地军事集团。

在谢宝庆的眼中,日本法西斯也好,国民党部队也好,共产党八路军也罢,在他看来都没有任何区别,都是对其统治山寨基础的外来威胁,任何一路政治力量渗透进谢宝庆的山寨,都会危及他的封建统辖。

因而,日本鬼子、中央军、晋绥军、八路军,谢宝庆都要予以无差别的抢劫、打击、杀戮、抵御。

这也就是为什么四川“二刘”中的另一位,刘文辉,原本为反蒋之人、坚决抗拒国民党势力插足四川,却又竟然愿意在1935年(刚刚在雅安地带站稳脚跟)于我红军入川北上之时,安于奉蒋介石之命、令24军在泸定至富林(今汉源)沿大渡河左岸筑堡,对我中央红军围追堵截、击杀暴袭。

这就是“川军”,这也是“川军”。

最终,在极为艰险的境地上,逼迫我红军将士以血肉之躯在川西上演了人类军事史上的惊天神迹:强渡大渡河,飞夺泸定桥,保存住了革命火种。

国民党也罢,共产党也罢,于“川军”的眼中在很长一段时间内都是没有区别的——日本侵华军队同理,只要是有威胁到自己统治四川的危险,“川军”都会誓死搏杀。

只不过,杀日本鬼子,多了一层超地域的、保卫全民族的意义价值。

这里面不得不提的曾属刘湘旗下的144师,正是在四川、山西、南京各路军阀混斗的过程中丧失主体,最终于张昌德的统领下整建制地投敌当了汉奸……

这同样是“川军”。

仅仅强调地域族性是不足以凝聚一支军队的战斗力的,没有意识形态的人心一致,枪炮武装都只能沦为无核空壳。

3

1938年1月,刘湘战死于汉口,惊喜万分的刘文辉立刻联络川内诸雄、意图独霸四川,“反蒋”本色再露。蒋介石则随即电令撤销第七战区司令长官部,任命其亲信张群为四川省主席,川康绥靖公署列裁除之名。

以刘文辉为首的四川地方实力派面对蒋介石的咄咄攻势,和一年前面对蒋介石率府涌入西南的刘湘一样,顿感人人自危、“四川不保”。

刘文辉紧急联络邓锡侯等抵制张群主川,刘湘生前高级幕僚张斯可谒见刘文辉驻蓉代表,邀刘文辉共商大计、“一致抗蒋”……

这就是“川军卫川”的真实面目,其表象是壮丽恢宏的,但内理是禁不住推敲的。

正如今天依旧有部分山西人“怀念纪念阎锡山”、部分东北人“怀念纪念张作霖”,这显然都是反动的。

同时,表象之壮丽恢宏,更让人平添一丝忧伤,也就是之所以我每次在谈及国军抗战时都会对那些在一线冒死作战的“壮丁兵”格外同情,他们的内心或许真的是单纯为了保卫家园、守护家人、捍卫民族——但是,由于背后统治集团的反动与阶级局限,让他们在错误的战略战术下成了堆积如山的炮灰尸骸……

正如蒋介石及其背后财阀所祈求的“抗战胜利”,自始至终就不是国统区人民百姓的抗战胜利,而是“蒋家天下陈家党,宋家姐妹孔家财”的抗战胜利,是一众大家族、大财族、大宗族们的抗战胜利,是这些买办权贵屁股后面的洋商洋行的抗战胜利。

必须正视:只有发动人民战争,才能够动员和解放每一个士兵和每一个群众为了自己的利益杀敌,而不是给反动政府维护统治而献身。

那么,什么是真正的“人民战争”?

列宁在《无产阶级革命和叛徒考茨基》中曾说:

决定战争的性质(反动战争或是革命战争),不是看谁先进攻或‘敌人’在谁的国境内,而是看哪一个阶级进行战争,以及这个战争是哪一种政策的继续。

人民战争的核心在于意识形态层面的政治动员,而不是民族主义(如蒋介石羸弱的“一寸山河一寸血”)或宗教主义(如刘文辉在川西地区装模作样“入佛教”以笼络各民族纳入统治)层面的鸡血动员。

毛主席说:

首先是把战争的政治目的告诉军队和人民,必须使每个士兵每个人民都明白为什么要打仗,打仗和他们有什么关系。

抗日战争的政治目的是‘驱逐日本帝国主义,建立自由平等的新中国’,必须把这个目的告诉一切军民人等,方能造成抗日的热潮,使几万万人齐心一致,贡献一切给战争;其次,单单说明目的还不够,还要说明达到此目的的步骤和政策,就是说,要有一个政治纲领!

4

再看这一次的重庆灭火,最重要的“政治纲领”践行并非仅仅川渝地域的族群脾性,更关键则是在于重庆志愿者们建立了“临时党小组”。

一个个临时党小组,由党员同志在山上山下统一调配运力、物资、后勤、轮换,每个党组组长带三到四个人,有条不紊地负责各自划归区域,再统一汇报交流灭火进程信息。

超过一周的时间,重庆几千人之巨的灭火队伍,竟然没有发生一起组织混乱、物资调配不力、运力轮转衔接不畅的情况,堪称是本次灭火运动中“支部建在连上”的跨时空展现!

这,才是灭火胜利的真正成功密码,而不仅仅是抽象的“川军精神”。

作为对比——这是近来许多同志都特别爱对比的上海抗疫vs重庆灭火,为什么几个月前上海的物资保供就那样的混乱、那样的失序?

难道,是上海不如重庆“有钱”?显然非也,这完全无关经济,纯粹是制度和人心。

我其实是不太愿意归结于“人”的问题,每个地方的人们都深爱自己的家乡,上海人也好、重庆人也罢,在家乡陷入危难之际都会心急如焚、都会愿意伸出援手。

而问题恰恰就在于,这些“心急”和“援手”如何能够被扎实有序的「组织起来」,这正是制度的关键。

所谓“组织起来”,恰是中国共产党百年来兴兵聚众的群众基因,归根结底就是八个字:「党的领导」与「基层建设」。

治国安邦,重在基层;管党治党,重在基础。党的基层组织是党全部工作和战斗力的基础,是落实党的路线方针政策和各项工作任务的战斗堡垒,是治理国家的神经末梢与基础细胞,更是党在人民群众中的形象代言人。

基层党建,直接关乎「党的领导」能否真正贯彻到“东西南北中、党政军民学”。

新中国成立后,党的七届四中全会通过的《关于增强党的团结的决议》指出:

党的团结的唯一中心是党的中央。

领导我们事业的核心力量是中国共产党。工、农、商、学、兵、政、党这七个方面,党是领导一切的。必须有中央的强有力的统一领导,必须有全国的统一计划和统一纪律。

这也就是为什么我之前会格外强调重庆市曾经经受过的红色文化洗礼:

在我看来,光荣革命文化与政治建设工作的遗产,远远比“川军精神”更能诠释这一次重庆灭火运动取得全面胜利、全渝人民能够尽心凝聚保卫家园的气魄。

5

我为什么主张「党的领导」之政治底色应高于地域民族色彩,因为从党史的漫漫长路来看,这是我们这个政党之所以可以经久不衰、每次于危急之际化险为夷的组织秘方。

今天回看,1927年“八一建军”的南昌起义,一个最显突兀的点是它的口号:“河山统一”。

不是“为人民服务”,也不是“全世界无产者联合起来”,也不是其他任何政治进步的口号。

至少在那个南昌城头枪响的夜晚,这支充斥着旧军阀、地方主义、农民散漫习气、意识形态更是难言坚定的军队,尚不知自己在为谁而战,更对前途充满迷茫。

转折点在在南昌起义后的第六天和第八天。

8月7日,中共中央在汉口召开紧急会议,即著名的八七会议,毛泽东根据大革命失败的惨痛教训,正式提出“须知政权是由枪杆子中取得的”伟大论断。

8月9日,中共中央决定,毛泽东以中央特派员身份去湖南,改组湖南省委,领导秋收起义。

从毛泽东开始,党的军队进入了升华的阶段:这支军队必须被谁领导,这支军队为谁而战。

两年后的12月28日,鹅毛大雪中,这支在混沌中摸索的队伍终于等来了光炳千秋的古田会议,即中国共产党红军第四军第九次代表大会。

从此,思想建军、政治建军、坚持党的领导、坚持为人民服务、坚持群众路线,成为了这支军队区别于此前中国历史乃至世界历史上所有旧制军阀的最显著标志。

“为人民行军”,毛泽东的这支部队从这一天开始、从古田开始,实现了政治高度的腾飞。

在此之前,二十八团想去赣南,二十九团想去湘南,三十一团想去浏阳平江,湘赣交界的同志又主张在边界游击……

浓郁的封建氏族观念笼罩在井冈山上,导使红军指挥调动都相当困难,个别队伍甚至成建制溃散,这谈何打仗,谈何作战,谈何建设?

关键时刻,是毛泽东拯救了这支初生的队伍。

在《井冈山的斗争》一文中,毛泽东深刻指出部队弊病:

社会组织是普遍地以一姓为单位的家族组织。党在村落中的组织,因居住关系,许多是一姓的党员为一个支部,支部会简直同时就是家族会议。在这种情形下,‘斗争的布尔什维克党’的建设,真是艰难得很。

从1927年9月的三湾改编,到1929年12月的古田会议,毛泽东为一支散架软骨的军队注入了力量磅礴的政治骨髓,封建观念从此被逐出这支红色的队伍,士兵们来自五湖四海,却为了同一个革命目标凝聚在一起。

作为强烈对比,二十年后的淮海战役时,蒋介石的三十万“中央军”被我军团团包围、行将覆灭之际,白崇禧的桂系部队竟然隔岸观火,二十万军队一枪不放、眼睁睁看着杜聿明走向溃败。

距离最近的白崇禧都懒得听令,华北方向与西南方向均自顾不暇的傅作义和胡宗南,自然就更不会搭理。

包括此前孟良崮一战中坐视张灵甫的“王牌74师”被我华东野战军五个纵队歼灭而不顾的李天霞,同样无视蒋介石和汤恩伯的命令,仅仅因为私恨,就故意放任张灵甫被我军痛剿……

这都是反动派给予的血淋淋的教训。

当年毛主席在井冈山花了大力气纠正割除的地方主义、宗派主义(导致了王佐、袁文才被错杀),绝不可重现乃至弥散。

这不仅会撕裂区域族群,更会动摇国本和意识形态认知。

如果没有党的坚强统一领导,以本次重庆灭火为案,谈何云南消防队第一时间驰援救灾?

就历史看,农民阶级由于不堪忍受剥削压迫和土地兼并而揭竿而起、上山称王的,也从来不乏巨众——但最后不是落草为寇、就是接受招安,个别成功当上皇帝的也只是重复封建王朝的新旧轮替。

究其原因,就是没能走出反动的帝王统治思维和宗亲地方主义。

我党与我人民军队能否避免重蹈农民起义覆辙,不当“陈胜吴广第二”、“李自成第二”、“石达开第二”,最重要的生命线就是坚持政治纯洁性的建设、坚持意识形态强基固本的建设。

如如今日领袖所言:

要把意识形态工作,摆在党的一个极端重要的位置上。

人民军队从胜利走向胜利,彰显了中国共产党领导的伟大力量。毛泽东同志曾经指出:“我们的原则是党指挥枪,而决不容许枪指挥党。”

千千万万革命将士矢志不渝听党话、跟党走,在挫折中愈加奋起,在困苦中勇往直前,铸就了拖不垮、打不烂、攻无不克、战无不胜的钢铁雄师。

在风雨如磐的漫长革命道路上,我军将士讲得最多的一句话是:只要跟党走,一定能胜利。忠诚,造就了人民军队对党的赤胆忠心,造就了人民军队和人民的鱼水情意,造就了人民军队为党和人民冲锋陷阵的坚定意志。

历史告诉我们,党指挥枪是保持人民军队本质和宗旨的根本保障,这是我们党在血与火的斗争中得出的颠扑不破的真理。

有了中国共产党,有了中国共产党的坚强领导,人民军队前进就有方向、有力量。

前进道路上,人民军队必须牢牢坚持党对军队的绝对领导,把这一条当作人民军队永远不能变的军魂、永远不能丢的命根子,任何时候任何情况下都以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志。

跋

党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础。要以提升组织力为重点,突出政治功能,把企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

—— 2017年10月18日,在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告;

中国特色社会主义大厦需要四梁八柱来支撑,党是贯穿其中的总的骨架,党中央是顶梁柱。

同时,基础非常重要,基础不牢、地动山摇。在基层,就是党支部。上面千条线、下面一根针,必须夯实基层。要有千千万万优秀基层骨干,结合实际情况落实好各项工作。

—— 2018年3月10日,在参加十三届全国人大一次会议重庆代表团审议时强调;

欲筑室者,先治其基。基层党组织是党执政大厦的地基,地基固则大厦坚,地基松则大厦倾。

加强基层党组织建设,要以提升组织力为重点,突出政治功能。要健全基层组织,优化组织设置,理顺隶属关系,创新活动方式,扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖。要加强企业、农村、机关、事业单位、社区等各领域党建工作,推动基层党组织全面进步、全面过硬。

—— 2018年7月3日,在全国组织工作会议上的讲话;

基层党组织是贯彻落实党中央决策部署的“最后一公里”,要坚持大抓基层的鲜明导向,抓紧补齐基层党组织领导基层治理的各种短板,把各领域基层党组织建设成为实现党的领导的坚强战斗堡垒,充分发挥广大党员在改革发展稳定中的先锋模范作用。

—— 2020年6月29日,在中央政治局第二十一次集体学习时强调;

基础不牢,地动山摇。只有把基层党组织建设强、把基层政权巩固好,中国特色社会主义的根基才能稳固。

“十四五”时期,要在加强基层基础工作、提高基层治理能力上下更大功夫。要加强和改进党对农村基层工作的全面领导,提高农村基层组织建设质量,为乡村全面振兴提供坚强政治和组织保证。

—— 2020年9月17日,在基层代表座谈会上的讲话。

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴文化”,授权红歌会网发布】