致命的气候帝国主义——谁为它负责?谁为它买单?

导 语

气候危机远不仅是自然科学的问题,本文指出气候危机如何与帝国主义紧密关联,并在对帝国主义制度的批判中重建对气候危机的认识和解决方案。

气候危机的主要影响因素是温室气体排放的增加。从1850年到2011年,发达国家的碳排放量占全球总量的近80%;1990年到2015年间,全球最富裕的前1%人口产生的碳排放量是后50%人口的两倍。可以说,是少部分富裕国家和富人对自然环境的过度开发和对石油燃料的滥用造成如今的恶果。但是气候危机带来的负面影响蔓延全球,并且越是贫困的国家和群体越是深受其害。尽管富裕国家允诺向发展中国家提供气候融资,但是相比于他们花费在石油能源上的投资,这部分气候融资不仅难以拨付,且体量少得可怜。

气候帝国主义背后是不断深化的不平等,在固化的帝国主义制度下,富国和穷国的精英都能够从经济体系中受益,在这个体系中,他们攫取越来越多的可用资源。即使科学技术开发出了新的能源领域,但并没有从根本上改变不平等的制度,新的资源仍(将)被精英阶层把控和争夺,普罗大众和自然环境仍将处于被剥削的境遇。

在这一场讨论中,中国已经必不能缺席,无论是从经济体量还是国际影响力上来说,中国不仅将深刻影响到全球经济结构和生态环境,其也将在应对气候危机上,在改变帝国主义资本主义制度中起到关键作用。未来,减少碳排放和应对气候危机的战略需要开始关注根本性的制度改变,朝着更公正、更公平的方向发展,并与自然和地球和谐相处。

作者|贾亚提·戈什(Jayati Ghosh)在新德里贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学教授经济学三十多年,现任马萨诸塞大学阿默斯特分校的教授;舒维克·查克拉博蒂(Shouvik Chakraborty)任马萨诸塞大学阿默斯特分校政治经济研究所的经济学研究员;德巴曼纽·达斯(Debamanyu Das)正在马萨诸塞大学阿默斯特分校攻读经济学博士学位。

译者|知乎用户:昂首争为孺子牛

本文借鉴了罗马俱乐部转型经济委员会作者所做工作中使用的材料。

一

介 绍

帝国主义可以被广泛地定义为在国家的积极援助和支持下,庞大的垄断资本在经济领土上的斗争。但是,帝国主义不能简单地以一个又一个民族为基础进行全面解决,而是需要承认存在一个由霸权国家主导的帝国主义世界体系。这大致上是一个多世纪前列宁所发展起来的方法。

虽然它在本质上没有改变,但它在形式、结构和对特定法律以及制度架构的依赖方面发生了重大变化[1]。经济领土是争夺和控制的对象,它可以采取多种形式:土地;从自然中提取的资源;劳动(有偿和无偿);市场;从电力、教育到安全等过去被认为主要属于公共领域的新晋商品化服务;新创造的财产形式,如知识或知识产权;甚至是网络空间。

芝加哥气候正义积极分子在芝加哥环路的拉萨尔和亚当斯路口抗议限额与交易立法(2008年11月30日)。作者:Wesha | 图片来源:Creative Commons

在资本主义新自由主义全球化阶段激增的许多新形式的经济领域中,那些与人类环境、与地球有直接相互作用的经济领土,在许多方面仍然是最关键的,也是与胁迫、冲突和战争最密切相关的。十九世纪,在殖民扩张到其他土地时,许多这样的冲突,试图建立对物质领域(physical territory)的控制及其附带的优势。二十世纪后期的战争与控制石油等能源有关,二十一世纪可能会看到越来越多的水战。地球系统新陈代谢中的人为裂痕所带来的变化,越来越成为一个争夺影响力、控制和占用的斗争领域,而这个领域现在是当代帝国主义的一个主要方面。

当今全球资本主义的这一特殊特征,及其不仅与资本主义而且与帝国主义的联系,在以下方面越来越明显:

(1)核心国家和精英如何能够基于帝国主义的生活方式进行生产和消费,从而产生越来越多的全球资本主义,碳排放随着生态足迹的增加而增加;

(2)在国际谈判中应对气候变化的欺骗性和破坏性方式;

(3)全球金融的运作增加了碳排放,同时未能为有效的缓解战略提供所需的资金;

(4)私有化的知识垄断,使大多数人无法获得应对气候挑战所需的关键技术;

(5)缓解和适应技术要求的变化,这导致了特别是针对战略矿产的进一步自然资源掠夺,以及主要大国之间新形式的采掘主义竞争。

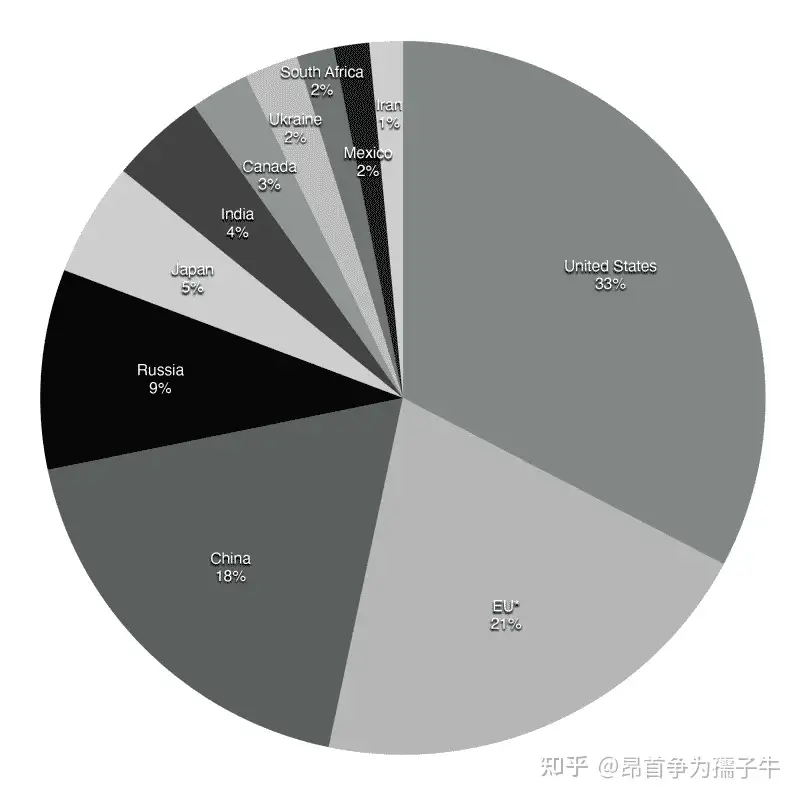

图1:从1750年到2020年,全球化石燃料燃烧的累计二氧化碳排放量。欧盟由法国、德国、意大利、波兰和英国组成 | 数据来源:我们的数据世界;气候监测数据;全球碳项目;Statista.

二

历史和今天的碳债务

从历史上看,从1850年到2011年,今天所谓的发达国家占全球累计碳排放量的近80%。温室气体排放集中的历史过程是当今世界面临的气候变化影响的主要因素。从根本上说,是一小群现在富裕的国家过度开发和滥用地球的结果,这些国家占今天全球人口的14%左右。与此同时,发展中国家不成比例地感受到了这些气候变化的影响,但由于人均收入较低、财政空间较小以及进入国际资本市场的机会减少,这些国家应对气候变化后果的能力较差。

这意味着人们对现有气候债务存在重大担忧,这在任何公正过渡的构想中都需要得到解决【编者注:2015年《巴黎协定》呼吁,要“考虑到劳动力公正转型的必要性以及根据国家确定的发展优先事项创造体面工作和优质就业机会”。】。富裕国家目前对未来做出的净零承诺没有明确提及它们过去的增长轨迹所产生的真正巨大的负面影响【编者注:“净零”意味着通过从大气中吸收等量的量来平衡任何排放。】。如果考虑到这一气候债务,将意味着对这些国家提出的现有提案需要进行重大修改。例如,据估计,“美国在2030年全球减排努力中的公平份额相当于比2005年的排放水平减少195%,反映了173-229%的公平份额范围。”[2]

在应对气候变化的国际谈判中,发达经济体成功地将条件从任何历史责任和气候债务的概念中转移出来,而是只关注当前的排放水平。他们也没有认识到有必要对那些已经受气候变化影响最严重的国家(主要是低收入和中等收入国家)进行补偿,这些国家由于海平面上升、更极端的气候事件和种植可能性的恶化而遭受了巨大的损失。这种行为不仅关乎道德问题,也让国际谈判适得其反。因为它减少甚至破坏了对确保人类能够应对气候危机所必需的最低限度的国际团结与合作。如果不考虑发展中国家的这些合理关切,就不可能在一个健康的星球上向可持续经济过渡——无论“公正”与否。

目前减少碳排放的承诺模式也意味着,这一小群富裕国家对世界其他地区的气候债务将继续增长。富裕国家做出的预测和承诺实际上意味着,如果维持全球变暖的额外1.5°C的限制,它们将继续在未来三十年内占用全球“碳预算”的绝大部分(约60%)。如果1.5°C的关卡被迅速突破(在最乐观的政府间气候变化专门委员会[IPCC]设想中,这将在2040年之前发生),将可能带来难以形容的后果,这几个富裕国家仍将承担主要责任。

三

估算国家对碳排放的责任

很明显,自然过程——以及人类世对它们的影响——并没有遵守国界。大气和海洋不依赖签证跨越国界,气候变化和自然退化的影响遍布世界各地。尽管如此,应对气候变化的战略从根本上仍然是国家性的,即使在国际平台上也是如此。不同国家的“气候责任”构成了气候谈判和国家控制温室气体排放承诺的基础,正如2021年11月在苏格兰举行的联合国气候变化会议上证明的那样。

这种气候责任是如何确定的?标准方法(也由《联合国气候变化框架公约》使用)是基于国界内生产活动产生的二氧化碳当量排放量。这使得中国、美国和印度成为当今三大二氧化碳排放国,占全球总量的一半以上。中国和印度的排放量大幅增加,特别是自世纪之交以来,而大多数发达经济体的排放量增长较低,在某些情况下甚至略有下降。这使得在格拉斯哥联合国气候变化会议上,中国和印度遭到了大量指责。

总的来说,自2000年以来,发展中国家的碳排放增长率要快得多:到2019年,中国的碳排放量增长了3倍以上,印度增长了2.7倍,印度尼西亚增长了4.7倍,沙特阿拉伯的碳排放量增长了近一倍。与此同时,美国和日本在这二十年中,基于生产的全国总排放量实际上下降了约12%。在德国,下降幅度接近22%[3]。这些下降反映了多种力量的综合作用:贸易模式的变化使这些国家能够将碳密集度更高的生产转移到其他国家(主要是发展中国家),从而有效地“出口”其碳排放量;经济结构向更少依赖能源使用的服务业转变;能源成分的变化,从污染最严重的能源(如煤炭)到碳污染较小的能源,如天然气,核能和可再生能源。

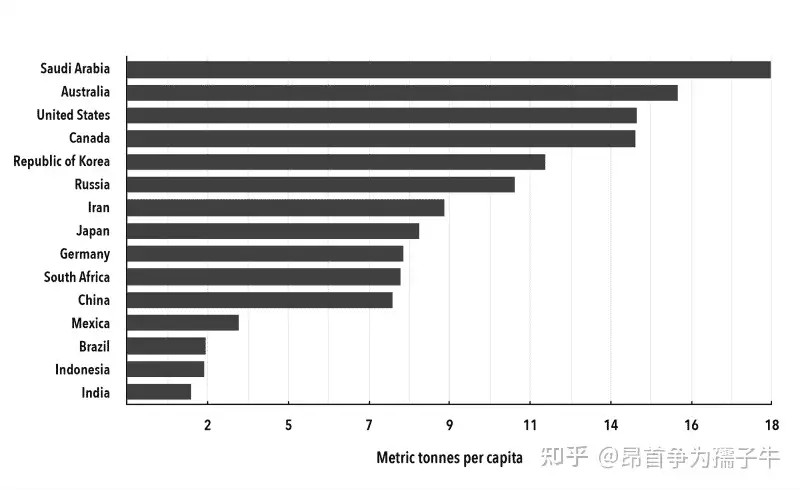

大多数气候变化讨论是以绝对总排放量或国内生产总值(而不是人均)来表述,这种方式掩盖了当前模式中弥漫的更深层次的不平等。尽管最近出现了绝对减少,但按人均计算,发达经济体仍然是迄今为止最大的排放国。按人均计算,美国和澳大利亚的碳排放量是印度、印度尼西亚和巴西等发展中国家的八倍,尽管如此,这些发展中国家仍然因允许排放量增加而受到谴责。即便是中国,尽管最近有所增长,但人均碳排放量仍不到美国的一半。

图2:2020年人均二氧化碳排放量 | 数据来源:全球碳项目,2021年11月;全球碳图集;Statista.

然而,即使基于国家生产的人均碳排放比较,也无法揭示目前存在的不平等现象的全部程度。通过从其他国家采购高碳产品和服务,各国可以有效地“出口”其排放物。自世纪之交以来,发达经济体遵循拉里·萨默斯(Larry Summers)提出的臭名昭著的战略,向发展中国家出口污染产业,并将碳排放产业和生产过程添加到这个清单中。通过跨境贸易从直接排放转向“间接”排放,意味着富国消费和投资所体现的全部排放不被计算在内。

在IPCC第六次年度评估中,第三工作组在“减缓”部分的科学共识《决策者摘要》被泄露,其中解释道:发展中国家40%以上的排放量来自发达国家的出口生产。但各国政府在报告的最终发布版本中删除了这一点[4]。经济合作与发展组织(OECD)国家的出口排放量从2002年开始迅速增加(特别是在中国加入世界贸易组织之后),并在2006年达到峰值,碳平衡为22.78亿吨,占国家生产排放的17%。此后,它们一直在下降,但仍保持在15.77亿吨左右[5]。

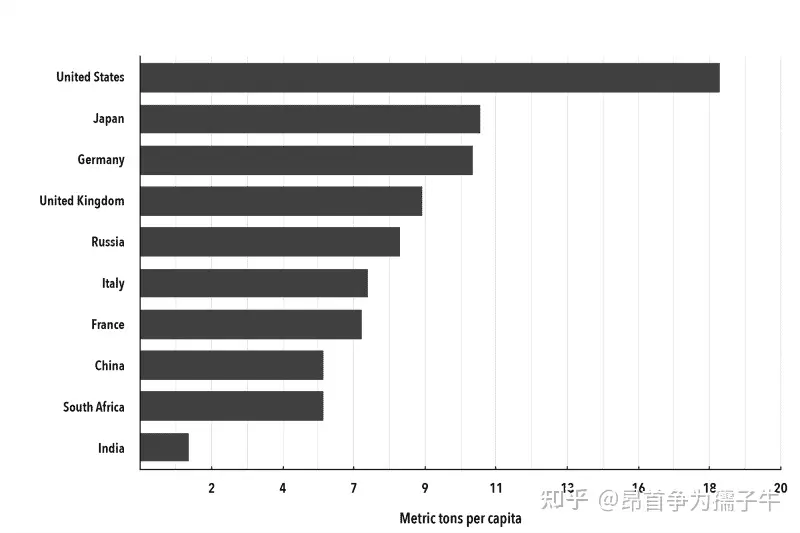

一旦将最终需求排放量(final demand emissions)考虑在内,各国的人均排放量差异就会更大,发达经济体仍然是迄今为止最大的排放国。虽然按生产排放量(emissions in terms of production)计算,2019年美国的人均碳排放量是印度的八倍,但如果计算 2015年的最终需求排放量,美国的排放量则是印度的十二倍多。按最终需求计算的人均排放量,美国是中国的三倍多,即便如此,采用生产端总量计算的方式,中国被视为当今最大的排放国。

图3:2015年人均二氧化碳按最终需求划分的排放量 | 数据来源:全球碳项目;全球碳图集;Statista;经合组织数据。

四

不平等是碳排放的驱动因素

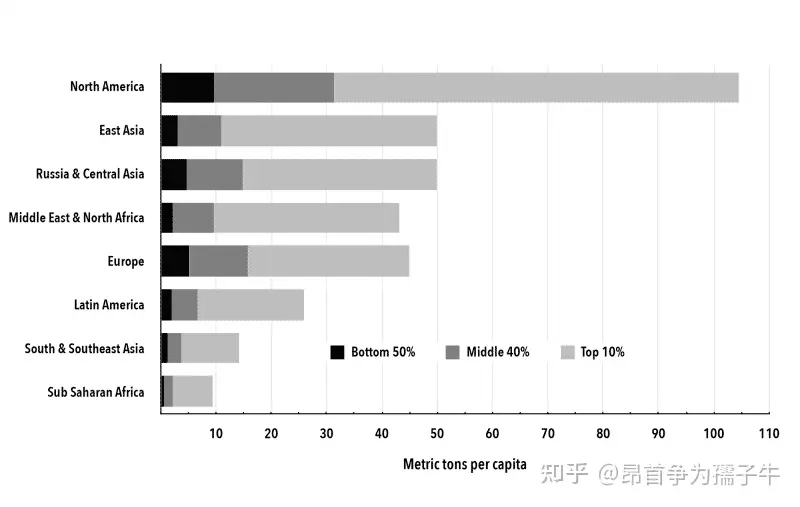

全国平均水平可能具有误导性,掩盖了一个国家内部由收入水平、地点和职业等因素决定的重大不平等。根据《2022年世界不平等报告》,全球碳不平等现在主要是由于国家内部的不平等,这些国家现在占全球碳不平等的近三分之二,与1990年的略高于三分之一相比,几乎翻了一番。事实上,富裕国家最贫穷的一半人口已经达到(或接近)富裕国家设定的2030年气候目标,而这些目标则以人均为基础。

有趣的是,低收入和中等收入国家有全球高排放国,富裕国家有全球低排放国。可以预见的是,北美最富有的十分之一人口由世界上最奢侈的碳排放者组成,平均每年人均碳排放量为73吨,是南亚和东南亚最贫穷一半人口的人均排放量的七十三倍。东亚的富人排放水平也很高,尽管仍然明显低于北美。

然而,令人惊讶的是,富裕地区下半部分人口的排放量相对较低。在欧洲,排放量最低的50%的人口每年每人排放约5吨,北美最低的50%人口约为10吨,东亚最低的50%人口约为3吨。这些相对较小的碳足迹与本国前10%的排放者的碳足迹形成鲜明对比,但也与相对贫困地区最富有人群的排放量形成鲜明对比。例如,南亚和东南亚最高的十分之一人口的碳排放量是欧洲下半部分的两倍多,甚至撒哈拉以南非洲地区最顶端的十分之一人口的碳排放量也比欧洲最贫穷的人多。

图4:人均二氧化碳按地区和收入类别划分的排放量 | 数据来源:《2021年世界不平等报告》和卢卡斯·钱塞尔,《气候变化与1990-2020年全球碳排放不平等》(巴黎:世界不平等实验室,2021年)。

注:根据《世界不平等报告》方法计算。个人碳足迹包括国内消费、公共和私人投资的排放,以及与世界其他地区交易的商品和服务中嵌入的碳的进出口。模型化估算基于税收数据、住户调查和投入产出表的系统组合,在家庭内部平均分配排放量。

更重要的是,日益加剧的不平等似乎也推动了整体碳排放。虽然美国和欧洲收入群体的后半部分在1990年至2019年期间人均排放量减少了15%至20%,但最富有的1%的人在各地的排放量都显著增加。今天,地球上最富有的10%的人占所有碳排放量的近一半。对于那些一直目睹超级富豪们以每张5500万美元的票价享受外太空欢乐之旅的富人来说,这可能并不奇怪,这只是他们的炫耀性消费影响生态系统的众多方式之一。

随着不同国家的富人变得更加富有(在政治上也更加强大),他们甚至更加明目张胆,更漠视自己对环境的影响,或者乐于提供口头服务,而不是追求他们投资和生活方式的真正改变。这符合承认帝国主义所预测的模式。富国和穷国的精英都能够从一个经济体系中受益,在这个体系中,他们攫取越来越多的可用资源,包括从大自然中开采和剥削地球。

这表明气候政策应该更多地针对富裕的污染者。相反,碳税对低收入和中等收入群体的影响更大,对富裕地区和贫困地区最富有群体的消费模式影响相对较小。显然,减少碳排放的战略需要开始关注遏制富人的消费,无论是在个别国家还是在全球。这需要在气候减缓政策的构思和实施方式上进行重大转变。

五

金融在棕色和绿色投资中的作用

富裕国家对造成目前的气候危机负有主要责任,而较贫穷的国家面临着不成比例的影响负担,并且在实施绿色政策方面受到更多的财政限制。为解决这一不平衡问题,在2009年哥本哈根联合国气候变化大会上,发达国家承诺每年向发展中国家提供1000亿美元的气候资金。这一数额肯定远远低于实际需要,正如最近的一份 IPCC 报告所指出的:到2030年,仅适应成本(adaptation costs)的估算范围就从每年150亿美元到4110亿美元不等,其中大部分估算都超过了1000亿美元。即便如此,这都还是没有考虑对气候变化造成的损失和破坏的财务影响的新估算,气候变化已经影响到世界上的许多地方。

然而,即使是这个相对微不足道的金额,实际上也没有提供。自2013年以来,这笔资金的总估计平均仅为600亿美元,其中一小部分是双边援助[7]。对2020年的最新估计表明,大约筹集了800亿美元,但很大一部分(约三分之一)是通过多边机构筹集的,另一部分是通过私人融资筹集的,严格来说,这两者都不应被视为富裕国家气候融资承诺的一部分。双边公共财政确实是承诺的,已经达到了四分之一到三分之一的数额,从2013年到2019年,平均每年不到180亿美元。与此形成鲜明对比的是,富裕国家的政府能够“突然”生产大量资金,实际上是数万亿美元,作为应对COVID-19大流行及其在2020年和2021年对本国经济的影响的额外财政支出。

富国在解决世界其他地区的气候融资需求方面异常吝啬,当这种融资显然也可以几乎免费提供时,例如通过回收国际货币基金组织(IMF)最近发行的新的特别提款权(补充外汇储备资产)——富国获得了大约4000亿美元,这更加引人注目。然而,截至2022年4月,即使富裕国家对国际货币基金组织的韧性和可持续性信托基金(为提供气候融资而设立)做出的承诺(诚然,向非常有限的国家集团和可能存在问题的条件下)迄今也只有400亿美元左右。

与富裕国家提供的化石燃料补贴相比,气候融资的匮乏更为惊人。这些政府一直在大力补贴自己的化石燃料行业,即使他们敦促较贫穷的国家采取更多措施减少温室气体排放。但这些补贴的全部范围被用于衡量它们的方法所掩盖。衡量政府对化石燃料生产或消费的支持的标准方法是查看直接的预算转移和补贴,以及该行业的税收减免。使用这种方法,经合组织和国际能源署(IEA)估计,从2017年到2019年,52个发达经济体和新兴经济体的政府(约占全球化石燃料能源供应的90%)每年平均提供价值5550亿美元的化石燃料补贴[8]。

然而,这大大低估了政府提供的实际化石燃料补贴。IMF研究人员使用的一个更全面的衡量标准,既包括明确的补贴,或对供应成本的收费过低,也包括隐性补贴,或对环境成本的收费过低,并放弃消费税,为化石燃料补贴提供了一个更重要的总数[9]。据此,2020年全球化石燃料补贴总额为5.9万亿美元,是OECD-IEA估计的十倍多。这并不奇怪:隐性补贴占总额的92%。

中国是绝对值最大的燃料补贴提供者,其次是美国、俄罗斯、印度和欧盟。2020年,美国仅向化石燃料行业提供的补贴总额就达到6620亿美元,主要以隐性补贴的形式出现。相比之下,乔·拜登(Joe Biden)政府对气候融资的承诺仅为57亿美元(到2024年只能增加到114亿美元)。事实上,IPCC估计,当年来自公共和私人来源的全球气候融资总额仅为约6400亿美元。这凸显了政府干预在多大程度上扭曲了价格,因此市场激励措施有利于化石燃料,而不是反对化石燃料。

在这种公共补贴对化石燃料行业激励措施扭曲的背景下,私人融资仍然严重面向这些“棕色”能源投资也就不足为奇了,尽管人们都在谈论公私伙伴关系和“混合融资”以实现“绿色”能源投资。由于缺乏与跨境资金流动有关的可靠、系统和透明的数据,特别是化石燃料行业,对私人资金流动的有效分析受到阻碍。按来源、目的地和相应的发电能力更好地披露燃料融资数据对于政策协调至关重要。但现有数据表明,煤炭行业的大部分海外融资来自私营实体,特别是主要来自发达经济体的商业银行和机构投资者。在全球新增煤炭投资的前十五大贷款机构中,有十四家位于发达经济体。

同样,化石燃料公司债券或股票的主要机构投资者也来自这些西方经济体,前三名是贝莱德,先锋集团和资本集团——全部来自美国。一项研究发现,主要跨国公司(包括据称更绿色的“数字”公司)的现金和投资(包括有价证券)间接产生的碳排放量是巨大的,因为它们所投资的银行进行了化石燃料投资。例如,研究发现,对于Alphabet,Meta和PayPal,其现金和投资产生的排放量(融资排放)超过了所有其他排放量的总和[10]。

显然,任何旨在减缓和适应的严肃政策都应该纠正气候融资(包括缓解和适应)与继续向传统化石燃料行业提供的补贴和融资之间的不平衡。不幸的是,乌克兰战争导致许多政府——特别是有能力采取更中期观点的全球北方政府——迅速背弃了他们几个月前在格拉斯哥联合国气候变化会议上做出的相对微薄且明显不足的气候承诺。出于短期政治原因,核心资本主义经济体以及低收入和中等收入国家的政府,并没有将油价飙升视为加速从化石燃料转型的机会,而是试图通过保持国内能源价格低位来减轻痛苦。

六

新的资源争夺战

新技术的发展从未提供摆脱这里所定义的帝国主义的途径,但它可以而且确实改变了大国寻求控制的资源的性质。对于所需的能量转型也是如此,这必然需要显著增加一些关键矿物的使用。近年来,这些矿产的需求和供应都经历了大幅飙升,国际能源署的预测显示,未来二十年,关键矿物的开采将至少增长三十倍。

以锂为例,锂对全球经济的脱碳尤其重要,用于支持电动汽车、智能小工具以及家庭和办公室的电器,数码相机、手机、笔记本电脑和平板电脑。可充电锂离子电池对于电动汽车、便携式电子设备、电动工具以及电网存储应用至关重要。除了用于电池(估计约占这种矿物最终用途的四分之三)之外,锂还用于陶瓷、玻璃、润滑脂、连铸模具助焊剂粉末,聚合物生产,空气处理和其他用途。在国际能源署的可持续发展情景中,预计到2040年,锂需求将增加四十二倍[11]。

目前,锂主要由全球南方国家生产和出口,但澳大利亚除外,澳大利亚目前是最大的商业锂生产国。纯元素锂具有高度反应性,因此在自然界中找不到。相反,它以盐水或矿物矿石中的浓度形式存在。在澳大利亚,它是直接从坚硬的岩石矿床中提取的,而在某些拉丁美洲经济体(玻利维亚、智利和阿根廷的盐水池),它是从盐水池中提取的,并且每种经济都有不同的提取和加工技术。已确定的锂资源比目前的产量大得多,由于继续勘探,到2021年已大幅增加到近8900万吨[12]。大多数已确定的锂资源位于玻利维亚、阿根廷和智利。尽管中国是这场游戏的重要参与者,特别是在控制供应链方面,但其进口量目前超过出口量,使其成为用于制造锂离子电池的碳酸锂的净进口国。

人们对锂矿开采的环境影响存在重大担忧,特别是在发展中国家。拉丁美洲的锂三角形由智利的阿塔卡马盐沼、玻利维亚的乌尤尼盐沼和阿根廷的阿里扎罗盐沼组成,在盐滩(盐沼)下拥有世界上最大的已知锂储量。锂必须从地下泵出,然后通过蒸发浓缩。

锂的开采已经对这些拉丁美洲国家的生态系统和原住民社区产生了不利影响,导致淡水枯竭和可及性降低,人类和牲畜使用的当地溪流受到污染,以及阿根廷的Salar de Hombre Muerto的灌溉。该地区是几个阿塔卡梅诺原住民社区的所在地,他们传统上依靠土地和自然资源来维持生计-牲畜饲养、小规模采矿、纺织品和手工艺品。在没有正式谈判的情况下,矿业公司的利益被过度代表,而牺牲了当地社区的利益,而当地社区则陷入贫困。采矿作业还与侵犯人权、呼吸系统疾病、劳动剥削以及最终使这些土地的传统所有者流离失所有关。关于获得这些社区同意所需的信息的质量、可访问性和框架还有其他问题。与这些外部性相比,这些地区的经济利益微乎其微[13]。

锂三角形的提取技术包括盐水泵送和太阳能蒸发,使用近50万加仑的水来生产一吨锂。过度开发水会改变这些地区的自然水动力,并减少当地社区的用水供应[14]。工业开采和由此产生的采矿业对水的商品化构成了原住民争夺水资源的基础。国内和跨国公司经常利用他们的权力和金钱从原住民社区永久获得和适当的水源[15]。关于水管理的争端还表现为智利大农和小农在获得地下水方面存在差异。锂矿开采也构成了水污染威胁。[16]

与这些战略矿物有关的采矿作业和相关活动也对当地的动植物产生不利影响。过去二十年来,严重的环境退化包括植被减少、白天气温升高、土壤水分下降以及国家保护区干旱状况增加。还有一些关切与现有生物多样性的潜在威胁有关[17]。

与采矿有关的土地要求引起的争端表现在阿根廷(市一级的有组织运动与省政府之间关于采矿租金的冲突)、危地马拉(涉及原住民社区的集体行动)、秘鲁(农民运动就采矿项目进行全民协商)、委内瑞拉(抗议奥里诺科采矿弧的采矿活动)和其他地区。在智利,马普切人与地方当局之间的紧张关系仍然很严重[18]。

有证据表明原住民社区流离失所。例如,1940年至2002年期间,智利塔拉帕卡地区北部公社的农村人口从近46%下降到6%。还有其他形式的争议源于对原住民社区缺乏适当的补偿,或者未能兑现承诺的补偿。加拿大-智利合资企业Minera Exar与阿根廷的六个当地社区达成了提取锂的协议。预计每年的销售额约为2.5亿美元,这些原住民社区中的每一个都承诺每年获得9000至60000美元的补偿。然而,当地人的证词表明情况并非如此,正如Susques的居民和领导人路易莎·豪尔赫(Luisa Jorge)所指出的那样:“锂公司正在从我们的土地上拿走数百万美元......他们应该回馈一些东西。但事实并非如此”[19]。

可以以不同的方式做事。对于当地社区来说,在正确的制度和监管框架下,锂的提取不一定成本高昂。例如,在制度强大的国家中,国家主导的资源开采可以有效地收集资源租金并将其用于国内经济的利益。政府可以通过累进的企业利润税和资源租金税以及征收特许权使用费来增加额外收入,以确保前期收入流。然而,在华盛顿共识的高峰期,战略矿产的特许权使用费大幅下降,理由是降低公司税以激励外国直接投资。今天,对于大多数经济体来说,特许权使用费是按从价计算的,范围在2%到30%之间。这必然需要国家参与整个过程,特别是为了确保当地社区的权利不受损害。(在这种情况下,人们发现,保留至少51%的开采和加工公司股份的权利,可以减少美国和中国等超级大国的依赖和权力干预)[20]。

但显然,所有这一切都需要相关政府的透明度和问责制,以防止自上而下的方法,这种方法往往最终导致租金进一步集中在精英手中。通过对利润、成本、收入和收益分享进行独立审计,提高透明度,可以防止和减少这种剥削[21]。

锂只是未来十年控制权将受到激烈争议的矿物之一。稀土元素(实际上并不稀缺,但提取起来很困难且成本高昂,因为它们被发现是其他矿物的成分)是一组十七种金属,它们将在未来发挥关键作用,因为从LED显示器到武器系统的所有东西都需要它们。目前的提取形式要求它们经历许多复杂而昂贵的加工阶段,这些阶段也可能对环境造成破坏[22]。它们是从世界各地的矿床中开采出来的。不同的元素被化学分离成为加工金属。

目前,中国是稀土生产各个阶段的领先者。它拥有世界上最大的稀土储量,约占37%。在加工稀土矿物的下游,它的主导地位甚至更大:据估计,中国公司控制着供应链中85%以上昂贵的加工阶段。然而,近年来其他参与者也进入了市场。澳大利亚和美国是去年的第二大和第三大供应国,分别生产了全球约12%和9%的稀土元素。

随着全球对这些设备的需求随着对投资、军事和消费品的需求以及绿色转型的一线设备的需求而增长,新的控制领域和战略可能会出现。此外,中国主导着太阳能光伏制造,拥有全球90%以上的硅片制造能力。所有这些都是核心资本主义国家将中国视为威胁的原因,也是为什么二十一世纪的帝国主义战争可能更加复杂并以不同的方式发展的原因[23]。

事实上,有新的领域不断开辟,特别是当新形式的技术变革为从以前不太适合开采的地球部分进行开采和开采创造了可能性,例如北极和南极两极,它们已经被摧毁,同时由于融化而更容易获得。同样,人们对海底采矿和私人试图在深海中寻找矿物已经产生了兴趣,尽管存在潜在的灾难性生态后果,如海洋生物的大规模灭绝[24]。

七

结 论

2022年11月17日Sharm El-Sheikh Climate Change Conference活动现场的照片,这位女士举起来的口号是“向错误的气候解决方案说不,停止气候帝国主义!”| 图片来源:enb.iisd.org

这种讨论表明,气候帝国主义已经成为当今世界经济中一种新的——甚至可能是最致命的——帝国主义形式。面对它,需要承认和处理它的所有不同方面。世界贸易组织国家之间的《与贸易有关的知识产权协议》建立并巩固了全球知识产权制度,但这也要求解决该制度所造成的知识垄断问题。

在COVID-19大流行期间,这已被证明是致命的,因为这种知识垄断使大型制药公司(受益于疫苗开发的大规模公共补贴)从COVID-19中获利,使得全世界数十亿人无法获得疫苗,并阻止其他地区的其他公司生产疫苗和研发救命疗法。

但是,当涉及到必要的技术,使人类能够缓解和应对气候变化和未来的流行病时,它将更加致命,这些流行病已经在世界各地造成严重破坏。我们现在处于一种真正致命的帝国主义形式的奴役之中,这种帝国主义不仅会摧毁自然和人类的生命,而且会摧毁整个星球。

当然,这些都不是必需的——不同的经济、法律和制度安排可以改变这一切,朝着更公正、更公平的方向发展,并与自然和地球和谐相处。显然,这需要彻底改造把我们带到灾难边缘的全球资本主义体系。如果我们确实相信人类能够从这一边缘后退,这既是必要的,也是紧迫的。

(原文有所删减)

注释和引用

[1] 例如,参见Jayati Ghosh,“下一个帝国主义的创造:制度架构”,每月评论第67期,第3期(2015年7月至8月):146-58。

[2] “美国公平份额-背景”,美国气候公平份额,2022年5月26日访问。

[3] Graham Mott、Carlos Razo和Robert Hamwey,“任何地方的碳排放都威胁到任何地方的发展”,UNCTAD,2021年6月2日。

[4] “提前发布!泄露的 IPCC 报告”,MR Online,2021 年 9 月 8 日。

[5] 经合组织对这一过程的计算是基于构建具有环境扩展的全球多区域投入产出表。这些计算根据最终需求(消费加投资)和通过贸易实现的碳平衡(包括生产过程中的碳排放量)减去进口量,对碳排放量进行了评估。

[6] 政府间气候变化专门委员会,《2022年气候变化:影响、适应和脆弱性》(日内瓦:第二工作组,IPCC,2022年),第17-62页。

[7] 发达国家提供和调动的气候融资:2019年更新的总体趋势(巴黎:经合组织,2021年)。

[8] Jocelyn Timperley,“为什么化石燃料补贴如此难以扼杀”,自然,2021年10月20日。

[9] Ian Parry,Simon Black和Nate Vernon,“仍然没有正确获得正确的能源价格:化石燃料补贴的全球和国家更新”(国际货币基金组织工作文件第2021/236号,2021年9月24日)。

[10] Xinyue Ma 和 Kevin P. Gallagher,谁为海外燃煤电厂提供资金?透明度和问责制的必要性(波士顿:波士顿大学全球发展政策中心,2021年);“开创性研究揭示了煤炭行业的金融家”,Urgewald,2021年2月25日;《碳资金:气候影响和企业现金的未开发力量》(碳资金,2022年)。

[11] 2022年矿产商品摘要(弗吉尼亚州雷斯顿:美国地质调查局,2022年);《2021年世界能源展望》(巴黎国际能源署,2021年),第8页。

[12] 资源被定义为地壳内或地壳上天然存在的固体、液体或气体物质的浓度,其形式和数量使得从浓度中经济地提取商品是目前或潜在的可行的。储备基础是已确定资源的一部分,符合与当前采矿和生产实践相关的指定最低物理和化学标准,包括品位,质量,厚度和深度标准。储备是在确定时可以经济地提取或生产的储备基地的一部分。2022年矿产品摘要,附录C。

[13] Thea N. Riofrancos,“扩大民主:拉丁美洲的参与和资源开采”,政治视角第15期,第3期(2017年);Pia Marchegiani,Elisa Morgera和Louisa Parks,“阿根廷原住民对自然资源的权利:锂矿开采案例中的影响评估,同意和公正公平利益分享的挑战”,国际人权杂志24,第2-3期(2020年)。

[14] 通过盐水泵送对锂和其他化学元素的利用导致盐滩蒸发速率和阻尼能力降低。

[15] 例如,在智利的安托法加斯塔地区,矿业公司拥有几乎100%的水权,其中用水量高达每秒1000升。Sara Larrain和Colombina Schaeffer编辑,《智利的水冲突:人权与市场规则之间》(圣地亚哥:Chile Susstentable,2010年)。有关智利用水权如何发生巨大变化的详细讨论,作为“芝加哥男孩”设计的1981年《水法典》的一部分,请参阅Jessica Budds,“有争议的H2O:智利水资源管理中的科学,政策和政治”,Geoforum 40,第3期(2009):418-30。

[16] Sophie Bauer,“解释者:锂工业的机遇和挑战”,中非对话,2020年12月2日;M. A. Marazuela,E. Vázquez-Suñé,C. Ayora,A. García-Gil和T. Palma,“盐水泵对阿塔卡马盐湖自然流体动力学的影响:盐滩的阻尼能力”,总环境科学654(2019);Sally Babidge,“有争议的价值和资源伦理:智利阿塔卡马沙漠中的水,采矿和土着人民”,澳大利亚人类学杂志27,第1期(2016);Jessica Budds,“权力,自然和新自由主义:智利水的政治生态学”,新加坡热带地理杂志25,第3期(2004);Budds, “有争议的H2O”;John D. Graham,John A. Rupp和Eva Brungard,“绿色能源转型中的锂:对可持续性和安全性的追求”,可持续性13,第20期(2021年)。

[17] 其中一些包括对稀有沙漠花Tiehm's buckwheat的威胁,由于入侵植物和能源开发项目对鼠尾草松鸡(一种稀有鸟类)的潜在伤害(Graham等人,2021),损害泻湖结构,以及由于抽水活动而降低安第斯火烈鸟的繁殖成功率。Graham,Rupp和Brungard,“绿色能源转型中的锂”;Gonzalo Gajardo和Stella Redón,“智利北部阿塔卡马沙漠中的安第斯超盐湖:锂开发与独特生物多样性保护之间”,保护科学与实践1,第9期(2019)。

[18] Riofrancos,“扩大民主”;住房权利和驱逐问题中心,《2007-2008年全球强迫驱逐调查》(日内瓦:COHRE,2009年)。

[19] Hugo Romero,Manuel Méndez和Pamela Smith,“智利北部阿塔卡马沙漠的矿业发展和环境不公正”,环境正义5,第2期(2012年);Samar Ahmad,“锂三角:智利,阿根廷和玻利维亚相遇的地方”,哈佛国际评论,2020年1月15日。

[20] Remco Perotti和Manlio F. Coviello,拉丁美洲战略矿产治理:锂的案例(圣地亚哥:联合国,2015年);Thomas Baunsgaard,“矿物税入门”(国际货币基金组织第01/139号工作文件,2001年)。

[21] Perotti和Coviello,拉丁美洲战略矿产治理。

[22] 例如,参见Alice Su,“中国稀土贸易的隐性成本”,《洛杉矶时报》,2019年7月29日。

[23] Jevans Nyabiage,“中国在稀土供应方面的主导地位是西方日益关注的问题”,南华早报,2021年4月25日;“美国对中国稀土的依赖:贸易战脆弱性”,路透社,2019年6月27日;Grace Hearty和Mayaz Alam,“稀土:贸易战的下一个元素?”,战略与国际研究中心,2019年8月20日。

[24] Olive Heffernan,“海底采矿即将到来 - 带来矿产财富和对史诗灭绝的恐惧”,自然,2019年7月24日

—END—

文章来源:知乎译文,昂首争为孺子牛,2022年7月19日。转载时,原文有所删减。

原标题:Climate Imperialism in the Twenty-First Century

21世纪的气候帝国主义