大谁缉事:谁的历史?谁的脸?AI古人脸复原为何难逃西方史观套路

一、“AI复原”刷屏:真是“政治脱敏”吗?

最近,国字号的媒体都在传播一个西方人用AI给古人“复原”脸做成的视频,放到网上,吸引了不少流量。乍一看好像很新奇,但是细细一看,几乎全部是西方历史的脉络,用这个来代指全球,完全是别有所图。可惜我们的媒体人完全没有任何分辨能力。往常总有殖人说,西方从来都是政治脱敏的,西方一直标榜的自由主义与多元包容,似乎意味着任何人都可以被平等看待、不受政治身份或地位的影响。

然而,视频中被“精心挑选”并复原的,恰恰大多是西方史观里扮演关键角色的政治人物,包括帝王、法老、总统甚至艳后——这些无一不是主导了西方历史发展叙事脉络的人物、是各自时代拥有超强政治权力或重大象征意义的“核心人物”。这哪里是什么“超越政治”?明明还是在玩“政治剪辑”的老套路,只不过包装得更炫酷、更科技化。

这就非常讽刺了:一方面,西方自称已“超越政治”,坚持人人平等、崇尚自由;另一方面,在具体的历史选择和传播过程中,他们仍然以各类政治领袖为核心关注点,令更多普通人的面孔甚至非西方地区的政治与文化精英都被忽视。就拿东方的历史人物来说,能得以“露脸”的寥寥无几,往往只停留在那些极具象征意义或能满足西方好奇与想象的“标签化”形象上。

二、“自诩自由”却对政治领袖爱不释手

某些人喜欢拿“西方自由主义”说事,觉得凡事到西方就自动升级成“一切正确”。但咱们看看这些“露脸”的人物,你会发现他们几乎都在西方宏大叙事里扮演过举足轻重的政治角色。皇帝、法老、总统、艳后……这些能调动人们对于“权力、神秘、征服、魅惑”等想象的符号,恰恰最能吸睛,也最能投射西方主流想要传递的价值和历史观。所谓“政治脱敏”,不过是他们披着“自由、多元”外衣的一次自我审美盛宴:既能回顾自己引以为傲的历史节点,又能顺带巩固在国际舆论场的话语权。

这个视频说到底,不过是穿着“自由主义”外衣的一种刻板剪辑——西方仍然牢牢把持着选择权和定义权,用自己熟悉、舒适的政治脉络去选择、塑造并展示“历史”,从而在全球舆论场中继续巩固自身的话语主导地位。真正的问题不在于是否“去政治化”,而在于谁在决定这些历史人物的出现标准、背后的动机是什么,以及由谁来界定“重要”与“有价值”。如果这份筛选始终只服务于西方自己的历史叙事,那么所谓的“多元包容”其实依旧是一种单向度的文化输出,并未真正实现跨文化平等对话。

三、孔子:“安全”的东方智者?

在被“翻牌子”的东方角色中,孔子几乎是每次都出现的“固定班底”。有人说,这不正说明西方也尊重东方的思想文化吗?然而,事实并非这么简单。孔子形象之所以被“安全化”,是因为在西方的语境中,孔子更多被当成一种“无公害”“无威胁”的东方哲学IP来消费。他代表的似乎是儒家思想、美德教育以及略带神秘感的“古老东方智慧”。听起来很美好,但经常被简化成一些“金句合集”或“心灵鸡汤”,方便快速消费,缺少对儒学体系本身深度的研究和尊重。仅仅是西方裁剪后的、满足他们特定需要的“东方圣人”。

孔子的出镜,一方面满足了西方观众对“神秘东方”的好奇;另一方面也很好地配合了那种“让我们看看古老东方有何可取之处”的一神论者的高傲视角。总之,孔子在这个舆论场被塑造成一个“不会对我造成威胁,但能带来一些文化谈资”的形象,既“安全”又“养眼”。换句话说,他是被安排在了一个“恰到好处”的位置上:够有名、够传统、够神秘,却又不会在当代国际政治博弈里带来直接的“冲击力”。

四、成吉思汗:西方对武力征服又爱又怕

相比孔子的“安全”,成吉思汗的形象则截然相反:他是一个不折不扣的“征服者”。从蒙古草原一路攻城略地,建立了横跨欧亚的庞大帝国。在西方人的历史叙事里,他被反复强调的就是所向披靡的征服。这就直接点燃了西方世界对力量和冲突叙事的兴奋点。“畏威不怀德”——只见铁血,不见治理。相比起孔子那种被“安全化”的东方形象,成吉思汗在西方语境里则是截然相反的另一个极端:一个不折不扣的“征服者”。不可否认,他的确凭借骑射之利,从蒙古草原一路攻城略地,建立了横跨欧亚的大帝国;但对汉人以及蒙古族以外的其他民族而言,这个过程带来的却是庞大且残酷的杀戮和破坏,数以千万计的百姓流离失所,社会秩序被严重摧毁。这样一个“征服者”真的值得称颂吗?恐怕在非蒙人视角里,他的入侵与屠城留下的历史伤痕,远远大过任何“创举”或“制度贡献”。

西方人却常常对这些“负面”事实选择性无视,只热衷把成吉思汗塑造成“所向披靡”的军事奇才,似乎一路势不可挡就相当于“英雄盖世”。在他们的叙事里,“畏威不怀德”表现得淋漓尽致:

●只见杀伐,不见苦难

西方的聚光灯一般照在他如何轻松击溃各大王朝、扩张版图,“有多少城池一夜之间灰飞烟灭”之类的“猛料”上,却对他在中原大地上造成的重大人道灾难讳莫如深,也不提那些血与泪铸就的深重创伤。

●只谈征服,不谈责任

这种聚焦在“铁血+征服”的解读,刚好迎合了西方向来爱讲“文明冲突”的口味:有冲突才有戏剧张力嘛。但在汉人立场看来,成吉思汗在政治、经济、文化层面对当时华夏文明造成的毁坏远非几句“盖世英雄”就能忽略。

●英雄化背后的审美错位

西方观众一面对其武力和攻势心生敬畏,甚至暗暗崇拜“强权”,另一面却并不真正关心他对被征服地区乃至汉人社会造成的后果。这种“畏威”而无“怀德”的态度,本质上还是把征服者当作刺激眼球的猎奇素材,而忽略了成吉思汗对生灵涂炭的直接责任。

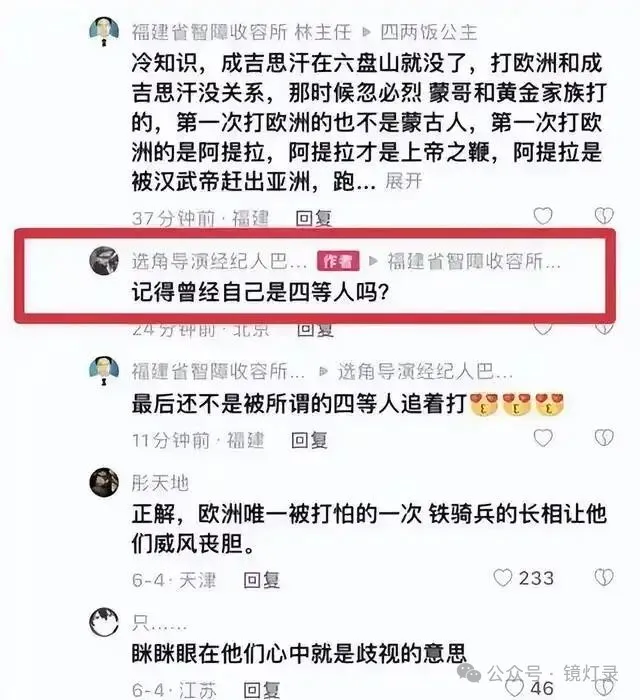

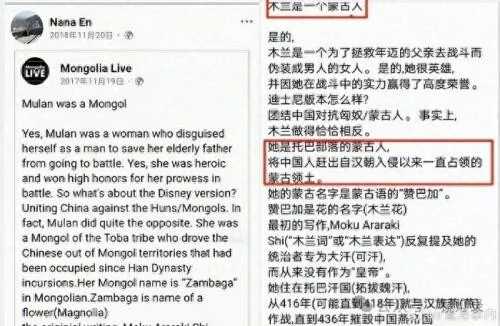

西方对成吉思汗那叫一个“无脑吹”,从来不提他在中原土地上干下的烧杀掳掠、血流成河,还乐得扶持那些自诩“精蒙”的人物,比如乌尔善之流,竟然能堂而皇之地抛出“汉人是四等人”这种荒诞言论。这些人一边大肆吹捧征服者的“盖世武功”,一边还要贬低曾被侵略的汉族百姓,把他们随意踩在脚下,长期对汉人进行歧视。

就这样,成吉思汗在西方的AI复原与舆论呈现中,被定格为“传奇猛将”或“史诗反派”,完美符合他们对“力量对抗”剧情的喜好,却完全脱离了他在中国历史语境中造成的真实痛苦和灾难。对于我们的历史记忆而言,这种简单化的剪辑与高度美化,显然是一种漠视乃至亵渎。说到底,他们只是“畏威不怀德”,对“蛮横武力”惊叹不已,却懒得探究被征服地区的人们所经历的苦难与挣扎,也懒得去理解这个征服者留下的长期破坏与创伤。

五、那么多人被忽略:“选角权”仍在西方手里

AI复原视频其实只是冰山一角,背后是西方一直在坚持用自己的标准来筛选、定义“值得被展示的历史面孔”。他们可能愿意放上孔子和成吉思汗,但那也只是因为符合自己对“东方的两大符号需求”:一个代表古老智慧(且无直接威胁),一个满足对蛮勇征服者的想象(能激起观众的轰动与恐惧)。至于其他在东方历史上同样举足轻重的帝王、思想家、改革者甚至教员这样的伟大人物等等,统统被省略或者干脆忽视。

这种选择性展示,说白了就是在延续西方主流的话语霸权:“我们说谁重要,谁就是重要”。只要不在西方的历史教科书和文化记忆里占据高地,就可以被一笔带过;不断强化对东方的“他者化”视角:要么塑造成安全又神秘的“孔老夫子”,要么是动辄屠城的“东方猛虎”,两种极端形象把东方文化框死在非常单一的叙事里。

六、技术背后的权力与话语操控

“AI复原”远不止是一种技术上的神奇与炫酷,更像是一次文化与权力的再分配。谁能出现在这些视频里?谁有资格被全球观众“看见”?这些看似无关痛痒的选择,背后都有话语权的角力。首先是大众认知是被被塑造。视频在社交媒体上病毒式传播,很多人只看得见“AI复原”后的酷炫脸孔,却忽略了“这些人为什么当选”。当孔子和成吉思汗被高频出现,就会让不熟悉中国或东方历史的人误以为“东方历史基本就是这样”。其次,西方主流的话语体系具备极强的动员与传播能力,可以在潜移默化中影响全球观众,继续把他们编织在自身的历史脉络与价值观里,把“被选择者”定义为“最值得谈论”的人物,进而削弱其他视角的存在感。

七、如何破局:我们要掌握自己的“剧本”

要想打破这种被动局面,光靠吐槽可不顶用!我们必须堂堂正正、毫不客气地掌控自己的文化与叙事“生产线”,切实占据国际话语权。别再寄希望于什么“西方政治脱敏”,他们才不会真心实意给我们机会。必须用自己的平台、自己的视角和技术手段,主动让更多东方历史人物走向世界,展现那幅远超“孔子+成吉思汗”二元标签的宏大图景。

要自建传播渠道,抢回话语主动权。别光指望西方媒体或自媒体替我们选角,这些年来他们能选择谁、怎么展示,大家心里都该清楚:只要和他们的利益或“猎奇心态”不匹配,就没戏。要真正擦亮我们自己的招牌,就得花大力气建设国际化传播平台,靠本土力量也好、国际合作也罢,总之是要摆脱对西方渠道的过度依赖。不必再客客气气地求他们“理解”或“脱敏”,直接亮出我们的叙事:有什么人物、什么故事值得讲,自己说了算。只要我们做得够大、影响力够强,西方那点舆论操控终究得让位。

要深挖我们的历史资源,选出更多“硬核角色”。不仅要讲孔子,还要讲孔子思想背后的深厚底蕴和现代价值;更要摆脱对“成吉思汗作为桥梁”一味吹捧的惯性思维,直言他对非蒙古民族尤其是汉人和南方民族造成的沉重灾难,揭开那些被征服区域的血泪史,别让西方那套“征服美学”继续糊弄人。其实我们历史长河中还有无数璀璨人物、杰出统治者、思想先驱、科学家、文学家……这些人完全可以撑起一部更丰富、更复杂的东方文明画卷。重点是:我们自己必须主动挖掘、评估、包装,再大胆推向世界,别再等人来替我们打光拍摄。

要针尖对麦芒,敢于硬碰硬。西方人向来吃硬不吃软。面对西方,一定要用征服者姿态。力量是他们唯一能听懂的语言。在舆论场的“刻板标签”和“先声夺人”,光讲道理、求理解还不够。在必要的场合和平台,我们要毫不犹豫地揭穿他们的双标和历史盲区,戳破他们只顾“畏威不怀德”的陈旧思维。当他们又端出孔子当“吉祥物”,却不聊儒家对社会制度的深层影响,当他们只吹捧成吉思汗的军事“威风”,却闭口不提他对华夏造成的实质破坏,我们就要当场打脸、当场反驳。只要我们声音够响、证据够硬,就能扭转那些经年累月的偏见。

软硬兼施,拓展更多对外合作,打造对等对话:在国际文化舞台上,要能一方面展现“硬实力”、让对方知道我们的底气;另一方面也要借助学术机构、纪录片、国际研讨会等形式,形成更高层次的文化与思想交流。通过真正平等的对话,把东方文明拉回多元维度,而不是继续让西方主导的“孔子+成吉思汗”成为概括东方的唯一剧本。别怕“激烈”,该争的时候就得争,别把对话想成是完全不痛不痒的“互相点赞”。只有当我们强势地亮出自己的底牌,各方才可能坐下来平等商量,真正实现文明互鉴,而不是继续充当西方视角下的“绿叶”。

八、某些传媒长期不假思索传播西方意识形态,必须刹车

说到底,西方这套AI复原只是给自己认可的历史名人搞了次“科技灯光秀”,并非真的超越政治,更不是全球视角。其他数量庞大、同样闪耀的东方人物则被排除在外,难入西方视线。与其将这种“AI复原”视为世界通行的“历史真相”,不如将其理解为西方在当今媒介环境中对其既有历史叙事的再次“可视化”,它依然是带有浓厚主观视角和政治倾向的产物。只有当各文明都能掌握自身的叙事权,平等地呈现各自的历史与面孔,我们才能在真正意义上迈向一种多元共生的世界图景,而不只是被动接受西方主导的历史舞台布景。可惜,看看发布的主体,就会明白,相当多的传媒人仍然是殖心殖脑。在这样一个伟大时代,他们何其可笑可悲!

要想改变这一局面,需要我们不仅在硬实力上继续提升,更要在文化、学术、传播等软实力领域提升话语权。国内某些传媒人长期跪拜西方和日本的现实要尽力扭转。唯有如此,才能让世界看到一个更丰富多元的东方,以及真正意义上的文明交融。否则,这些“古人复原”的视频即便再酷炫,也终究只是在巩固西方原有的主导叙事,离真正的全球理解还有很长的一段路要走。

(作者系昆仑策研究院研究员;来源:昆仑策网【作者授权】,转编自“镜灯录”)