关于2020年,我们好像忘记了三件事……

浩荡丰富的2020年已经过去,但有些事儿,好像也被我们抛之脑后了。

先把时间拨回到上世纪,慢慢来叙。

1.

那是1988年的秋天,位于莫斯科格拉诺夫斯基大街2号的一家商店门前,突然聚起蜂拥的人群。一家面积不大的商店,成为了街头的焦点。

这是一家为少数“特殊顾客”服务的特殊商店,那一天是这家店被宣布关闭的日子。

苏联普通百姓曾经把这类特殊商店的特殊顾客,称为特权阶层。

“我们的共产主义贵族”,这是苏联平民对那些特权人士的称谓。

这个特权阶层在勃列日涅夫时期逐步形成,在戈尔巴乔夫时期得到进一步发展演变。

正是这个特权阶层,对苏共从内部瓦解起了催化作用,成为推动苏联剧变的重要因素之一。

早在七十年前的十月革命之后,战争和饥荒严重威胁着新生的苏维埃政权,“面包会有的,一切都会有的”,这句《十月革命》电影中瓦西里脍炙人口的台词,一时成为流行的经典语言。

今天的人们可能难以相信,作为列宁身边的工作人员,竟然会为一小块面包推来让去。

但这却是历史的真实,列宁那一代领导人的真实。

电影中的情节是根据当时一个真实的故事编写的:1918年,新生的苏维埃政权遇到粮食危机,在一次人民委员会会议上,时任粮食人民委员的瞿鲁巴突然晕倒,紧急召来的医生检查后发现他是饿昏的。

作为苏维埃政府主管粮食的最高官员,他拥有调拨几百万甚至几千万普特粮食的权力,但却没有从中为自己留下能填饱肚子的食品。

2.

列宁当即建议设立“疗养食堂”,让这些为人民日夜操劳的同志们能够吃饱肚子。这是完全正确和无可非议的。

可是,列宁导师当年倡议设立的“疗养食堂”,竟然在苏共执政的后期慢慢扩展为“特供商店”,规模、数量特别是性质都发生了根本变化。

半个世纪后,只有苏共的高级干部可以凭着特殊证件出入那些没有任何招牌的神秘大楼。那些莫斯科最大的特供商店,每到周末就有一辆辆高级轿车停在门前,把整条街堵塞得满满当当。

在那里,有丰富的法国白兰地、苏格兰威士忌、美国香烟、瑞士巧克力、意大利领带、奥地利皮鞋、英国呢绒、德国收音机、日本录音机等外国名贵以及苏联国内稀缺的商品,可谓琳琅满目。

一位苏联记者曾公开地说:“对于上层人物来说,共产主义早已经建成了。”

这样的商店仅在莫斯科就有100多处。

当时,克里姆林宫的特权阶层有自己的规则:职务越高,特权越大,享有的种种物质待遇同普通群众之间的反差也越大。

当然,享有这一特权的仅仅只是苏共干部中的极小一部分,但是这一特权是否就是这一阶层产生的第一个垒块呢?

在20年代、苏联刚刚开始社会主义建设时期,人们艰苦创业、奔向新的生活,在为实现共同理想而艰苦奋斗时,攫取特权、谋取私利是为社会所不齿的。

在国家民族处于危急存亡的时刻,作为苏共的领导干部,如果说有什么“特权”的话,那也是身先士卒浴血奋战,在喀秋莎的怒吼声中,带领苏联人民将侵略者赶出去。

在斯大林时代,党对干部的要求是相当严格的,苏联本身也面临严酷的战争环境,以及政治斗争的波高浪险。党员干部成批走向前线,领导干部更迭频繁,不可能形成特权阶层。

但在赫鲁晓夫上台后,开始实行特殊的干部政策。

不过总体而论,根据苏共二十二大通过的党章第25条规定,党员干部还是会有更替, 基层党组织选举时每年也有大批书记由于任期届满而被更换,更换率高达60%。

因此,赫鲁晓夫时期党内真正享有特权的群体尽管有抬头,但尚未形成。

苏共内的特权阶层,实质是从勃列日涅夫上台后、特别是其后期彻底形成的。

3.

1966年4月,苏共二十三大召开,在勃列日涅夫主持苏共中央工作后的首次全国代表大会上,就对党章第25条进行了修改。

勃列日涅夫特别推崇长期主持意识形态工作的苏斯洛夫的一句话:“干部队伍的稳定是成功的保障。”

这种干部制度带来的后果,既使得领导层缺乏活力,又容易形成特权阶层,客观上使特权队伍不断扩大,为了安排更多的领导干部而设置的机构也不断增加。

到70年代末,苏共中央直属的部级机构已达20之多,其中大部分与政府机构重叠,甚至连机构的名称都一模一样,如农业部、国防工业部、重工业和能源部、机器制造部、文化部等等。

勃列日涅夫时期的苏共,为特权阶层的形成提供了适宜的生长土壤,许多“特殊待遇”,往往使刚刚提拔、初次享受的干部瞠目结舌。

利加乔夫就曾回忆道:1983年,当他担任苏共中央组织部长后,第二天就给他配备了高级轿车。他提出换一个比较低档一点的轿车,竟受到苏共中央办公厅主任的训斥,说他这样做是“搞特殊,破坏了机关的风气”。

特权带来的享受,不身历其境是无从想象的。

在勃列日涅夫时期,特权阶层的子女,仅凭借父辈们的特权地位轻易进入最好的大学,毕业后再进入最优越的部门,并很快走上显贵的权力岗位。

特权,甚至还可以成为畅通无阻搞腐败的护身符。

勃列日涅夫的女婿丘尔巴诺夫,此人就仰仗岳父的权势扶摇直上,仅仅十年时间就从一个低级军官晋升为上将,后又担任内务部第一副部长。

在此期间,他贪污受贿65万卢布,酿成了震惊全国的“驸马案”。

勃列日涅夫的儿子尤利更是个纨绔子弟,且年纪轻轻就当上了苏联外贸部第一副部长。

1982年1月,一位苏联公民准备从莫斯科机场乘机出国旅行,海关人员从他身上的一个暗兜里发现了大量钻石。

经查证,这是苏联大马戏团女训狮演员布格利莫娃的个人收藏品。

此后不久,便先后逮捕了这个马戏团的美工师鲍里斯-茨维科夫和马戏团团长克列瓦托夫。在茨维科夫家里,又搜出价值约100万美元的钻石和其它贵重物,在克列瓦托夫的房间里,也查获约值50万英镑的西方货币和价值昂贵珠宝、绘画作品等。

而这些物品都是属于勃列日涅夫的女儿加林娜的。

故事没有到此为止。珠宝、钻石走私案还牵连到勃列日涅夫的儿子、外贸部第一副部长尤利。

这个案件理应由内务部审理,却耐人寻味的由克格勃经办。而主持审理该案的克格勃第一副主席茨维贡,正是勃列日涅夫的连襟。

于是,故事也就到此了结,勃列日涅夫的儿子尤利和女儿加林娜皆逍遥法外。

当了十七年内务部长的谢洛科夫,也擅于利用职权“化公为私”,他不但把内务部最大的国家别墅和内务部的迎宾馆据为己有,还在赫尔岑大街24号占据了一套大公寓。

在这两座国家别墅和公寓里,存放着谢洛科夫及其家人的大量私人财物。其中的一个别墅里光地毯就堆放了7层,床底下还塞着俄罗斯著名画家的油画。

70年代末,苏联部长会议主席柯西金和他的助手曾经起草了一份关于经济改革的报告,引起了部分官僚特权阶层的不满和抵制。

不久,柯西金的助手就被撤职。

4.

特权阶层严重损害了社会主义的声誉、制造了社会鸿沟、败坏了社会风气。普通民众与特权阶层的距离越来越远,在苏联社会中,一般大众自称“我们”,而把特权者称为“他们”。

在戈尔巴乔夫时期,特权阶层已不以追逐自己的享受为满足,还希望把拥有的一切特权长期占有,并且可以遗传给后代。

与此同时,当他们发现挂在嘴边的所谓“社会主义、共产主义”信仰和罩在身上的“共产党人”光环,都已失去了利用价值,那么对他们而言,原有的特权制度必须改头换面——资本主义制度,就成了他们既得利益合法化的最合适制度。

这也是苏联解体的上层最大促因。

当苏联共产党和国家处于生死存亡的危机关头,这一特权阶层为了保住自己的特殊利益并使之合法化,他们必然毫不犹豫地撕下了原来的假面具,公开推动放弃社会主义,走全盘私有化的资本主义的道路。

苏共垮台前不久,权威媒体曾在苏联百姓中作过“苏共究竟代表谁”的调查。

调查结果显示,认为苏共代表劳动人民的占7%,代表工人的占4%,代表全体党员的占11%,而代表官僚、干部、机关工作人员的却占了85%。

当苏共已被自己的毒瘤腐化变质的时候,它自己就已经被人民所唾弃。

跋.

故宫轰鸣谁游

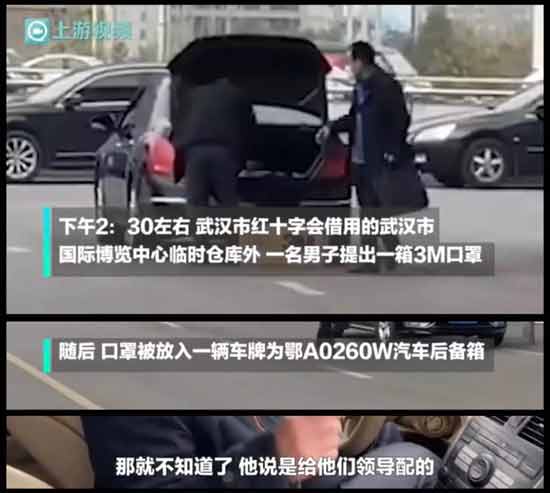

大疫口罩专供

从此谈史而论

苏修不修

苏州已是许州。

二〇二〇年,我们不能忘了这三件事,我们依然在等待答案:

参考资料:

① 赫鲁晓夫关于苏共纲领的报告,《苏联共产党第二十二次代表大会文件汇编》中文版第287——290页。

② 勃列日涅夫:《苏联共产党向苏共第二十三次代表大会作的总结报告》,载《苏联共产党第二十三次代表大会主要文件汇编》,三联书店1978年版,第98页。

③ 利加乔夫:《戈尔巴乔夫之谜》新华社参考新闻编辑部1992年版,第40页。