杀马特:一代底层青年的残酷青春物语

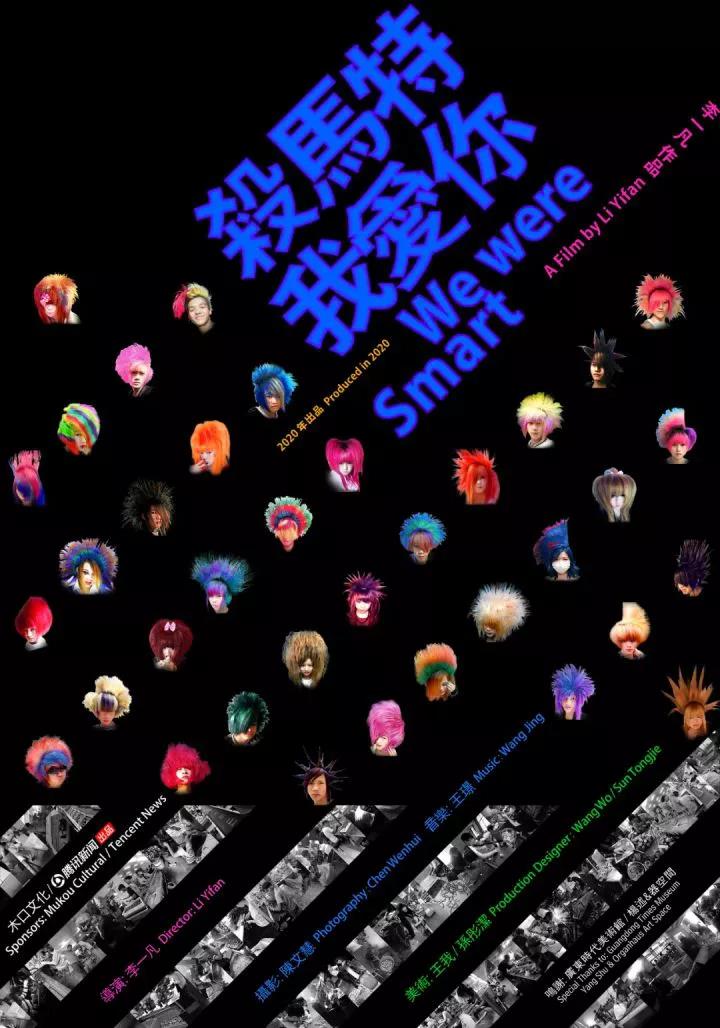

最近,四川美院教授李一凡拍摄的纪录片《杀马特我爱你》上线,突然掀起一波回忆杀,让杀马特这个消失了很久的文化现象再次回到了大众视野中。在这部在豆瓣收获了8.7的高分的纪录片中,导演李一凡采访了67位曾经的杀马特,细腻地揭示出这个群体不为人知的一面。

一

杀马特一词源于英文单词smart,可以译为时尚的、聪明的。杀马特起源于20世纪70年代的朋克(Punk)文化,它所代表的是一种另类甚至是怪诞的青年形象,是一种流行于西方都市年轻人中间的一种时髦反抗文化。但是,当后工业社会中时髦的西方朋克文化被东方工业社会中的底层青年接纳的时候,它便发生了完全的变异。

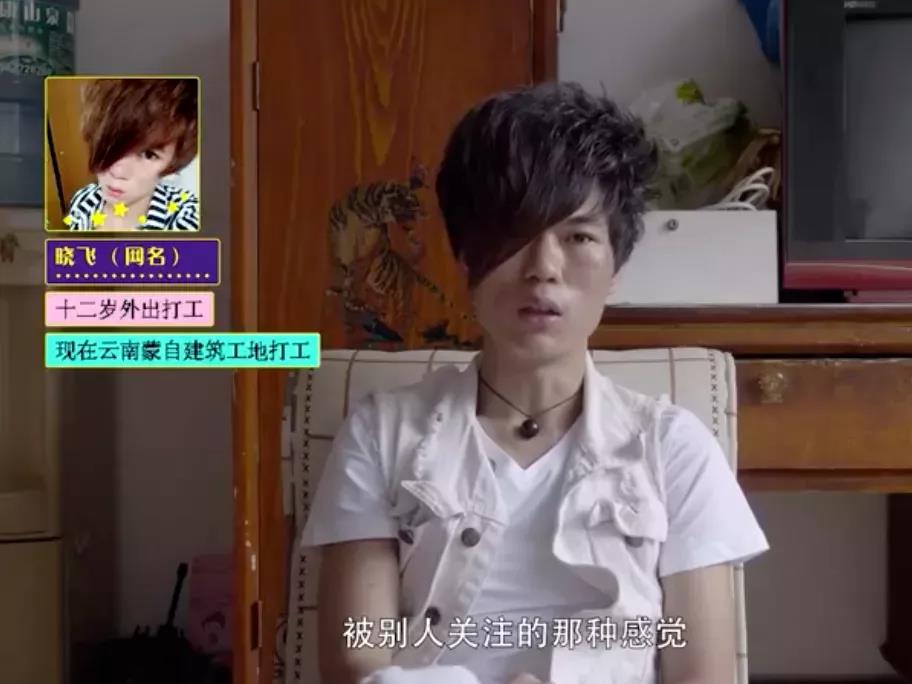

在纪录片《杀马特我爱你》中出现的杀马特青年们,基本都有一些共同的特点。正如导演李一凡所说:“玩杀马特的全部都是90后农民工,而且都是农民工二代,都有留守儿童的经历。绝大部分人有中小学辍学的经历,初次进厂打工的平均年龄在14岁左右,最小的只有12岁。”他们是世界历史中规模最大的一场工业化运动的产物。

20世纪90年代以后,伴随着市场经济变革和剧烈的社会变动,中国迎来了制造业的爆发式增长。在珠三角和长三角,一座座劳动密集型工厂拔地而起。在一条条快速转动的流水线上,坐满了勤恳麻利的农村中青年。他们一只脚踏入了城市,但另一只脚还在农村。他们在城市打工挣钱,但父母孩子都留在农村,依靠农村的土地来完成劳动力再生产的任务。他们被叫做“农民工”—— 一种从农民到工人的过渡形态,十多年后,在21世纪更快速的工业化浪潮中,他们的子弟也卷入了这个历史进程。那些曾经的留守儿童们,在缺乏良好的教育投入的情况下,不得不重复他们父辈的命运。他们十二三岁就辍学出来打工。在别的孩子还在读书的年纪,他们却为了要挣钱讨生活。

他们被迫长大成人,在流水线当一个每天工作十几个小时机器人,日复一日,年复一年。在流水线上站着睡着,不小心被机器切到手,被拖欠工资……对于年幼的他们来说,这些都是经常发生的事。

流水线吞噬了他们汗水、青春和梦想,却换不了在城市里最低限度的尊严和体面的生活。在富士康的工业森林中结束了自己生命的打工诗人许立志曾经这样写道:

我们沿着铁轨奔跑

进入一个个名叫城市的地方

出卖青春,出卖劳动力

卖来卖去,最后发现身上仅剩一声咳嗽

一根没人要的骨头

打工诗人许立志

他们是中国第二代农民工,也是中国第一代真正意义上的工人。与半无产阶级化的第一代农民工相比,他们彻底脱离了与农村和土地的联系,甚至连种地的技能都丧失了。农村已经不再是他们的家园,但城市又不愿意接纳他们。于是,他们陷入了深深的身份迷茫:“我是谁?”“我的未来在哪里?”正如某位社会学学者所说,当代新生的工人阶级从出生的那一刻起,“便像一个到处飘荡的幽灵,没有声音、没有身份、没有栖身之所。”

二

在法国哲学家朗西埃看来,无产者“是一种‘被排斥者’(outcast),一种被驱赶者的名称。”对现代世界的固有秩序来说,表面上看起来法权上平等的无产者并不属于这个现代性社会的秩序结构,他们实质性地无份于这个布尔乔亚王国中的任何权力和财富。也就是说,他们的肉身可能在场,但却是被排斥的非主体。就像当年的奴隶并不是人,而只是会说话的工具一样,现实中的无产者恰恰是资产阶级社会中另一个看不见的感性层面上被排斥和被驱逐的无身份者。

当代中国的新工人就是这样的“无份之人”。在这个“一切坚固的东西都烟消云散”的现代社会中,趋于瓦解的农村共同体已经无法为新一代工人们提供精神支撑。他们渴望尊重和认同,需要一个彼此相互承认、抱团取暖的共同体;他们向往都市生活,向往城市市民的身份;他们渴望融入现代都市文化中,拥有属于他们的文化和审美。但是,现代城市却不愿真正接纳他们——甚至不愿意承认他们的现实存在。新生的工人阶级作为现实的物质财富的生产者,支撑着整个现代社会的运转,但是却处于一个被隐匿的位置。

在《杀马特我爱你》这部纪录片中,那些年轻人普遍表达了一种强烈的孤独感。这是一种被完全隐匿的孤独感——我就站在你面前,你却完全无视我的存在。这种被无视的辛酸,甚至超过被歧视、被责骂的痛苦。

在工厂中,他们是流水线上无声的机器零部件。为了消弭潜在的团结和抗争,他们被资本刻意地分割和原子化了。一起来的老乡和同学,工厂会把他们化整为零,安排到不同部门和不同的宿舍中。他们生活在一个无声的世界,在这个世界里,没有朋友、没有语言、没有感情、没有个性、没有颜色、没有历史。他们只需要在工厂车间中重复一个简单的动作,日复一日。许立志在自己的诗歌中这样写道:“车间,流水线,机台,上岗证,加班,薪水/我被他们治得服服帖帖/我不会呐喊,不会反抗/不会控诉,不会埋怨/只默默地承受着疲惫。”

在这样绝望的孤独感中,网络是他们唯一的精神慰藉。遍布工厂门口的黑网吧,是他们下班后去的最多的娱乐场所。一个小时3块钱的网费,相比于他们微薄的收入来说,是一笔不小的开支。但是,只有在网络和游戏的虚拟空间中,他们才能摆脱现实的异化,享受到真正的精神自由,这是他们由机器零部件变成“人”的时刻。

杀马特文化就诞生于这样的网络空间中。

2008年前后,打工少年罗福兴按照日本视觉系摇滚吉他手石原贵雅的造型,用发胶为自己堆起了一个高高立起的发型。他给这个发型取了个英文名字——“Smart”,并且取了一个更为威风的音译:“杀马特”。罗福兴将这个发型传到了QQ空间后,迅速引起了很多人的关注,“一炮而红“。

罗福兴建立了几十个QQ群,无数打工的少男少女们涌入了这些群。为了扩充家族势力,他们的网名前都带上统一的杀马特家族前缀,统一的风格装扮、QQ空间装扮;他们不断到QQ、贴吧、论坛等留下群号和自拍照。在杀马特的鼎盛时期,广东、浙江、福建很多工业区里面,满眼皆是杀马特。

杀马特意味着时尚和时髦,代表着不被都市承认的打工青年对于现代都市文化的想象、向往和模仿。五彩斑斓的爆炸头和烟熏妆,是他们独特的身份标识。他们用这样独特的身份标签,来寻找同类,抵抗孤独。在这里,他们找到了在制造业车间和都市空间中所无法寻找到的认同和尊重,这是他们在漂泊的都市里共同的精神家园。

这种仿佛能把天空戳破的发型,也是他们防御的盔甲,是他们在这个冷漠的都市中共同的保护色。弱小的他们仿佛成了没人敢欺负的“坏小子”,使他们有了更多在城市里漂泊的勇气。

选择了杀马特之后,他们的生活从此有了颜色。他们不再是流水线上高度同质化的“没有特性的他者”,而有了自己的语言、文化和历史。他们格外珍惜自己的发型,因为这是自己唯一的精神领地,是他们的自由和个性,是他们的生活信仰。

在因为发型而被工厂排斥、找不到工作的时候,杀马特姑娘们甚至可以捡地上别人啃过的甘蔗、可以骗网恋男生请吃饭、可以博得陌生的小男孩同情让他请姐妹们吃几个馒头,但就是不愿意剪掉自己的头发进工厂。一名杀马特青年说,如果剪掉了长发,自己“就没有历史了”。

三

集结起来的杀马特青年们,向隐匿他们的都市发起了进攻和冲锋。他们成群结队、昂首阔步地行走在大街上,漫步在公园里、广场上。这是他们独有特色的“炸街”活动,是打工少年们的愤怒和反抗。他们肆无忌惮地享受着路人的注视和“回头”——哪怕是这种注视中带有鄙夷和侧目,也强过对他们的彻底无视和隐匿。那一根根爆炸的头发,不仅仅刺向了天空,也刺向了刻意隐匿他们的都市中产空间。他们以一种极为叛逆的形式,向都市宣誓他们的存在。

但是,被冒犯的都市小布尔乔亚们不接受这样的叛逆。

都市小布尔乔亚们需要享受现代工业所生产出的琳琅满目的消费品,但不愿意让被隐匿的工业生产者强行闯入他们的都市文化和生活空间。当渴望融入现代化潮流的都市异乡人用“杀马特”来想象和模仿现代都市文化的时候,都市小布尔乔亚们却在创造着一种充满着前现代想象的“小清新”文化。他们通过想象一种未受现代工业侵染的异域空间(比如在雪域高原中磕长头的虔诚信徒,以及没有受九年义务教育“污染”的丁真的清澈眼睛),来抚慰自己在现代性困境中焦虑不安的心灵。这是一种刻意制造出来的文化“区隔”,是在生活上同样困顿的都市小布尔乔亚的最后坚强和唯一伪装。

于是,一场文化上的“反杀”行动开始了。

2012年,杀马特吧与李毅吧、魔兽世界吧生冲突,这场互联网大战的结果是杀马特吧主被黑粉获得,真正的杀马特成员被禁言。大量黑粉通过贴吧生产出污名化杀马特的故事,并大量传播。2013年,杀马特各家族QQ大群被黑粉潜入并蓄意破坏。网络上也掀起了各种“反杀大战”(专门挑衅“杀马特”的网络骂战),甚至现实中也会发生专门针对“杀马特”的抢劫犯罪……

杀马特在主流的互联网空间中不断遭到排斥和污名化,就是一个朗西埃所说的无产者“被驱赶”的过程。在精神和现实的双重压力下,曾经一度幻想过被都市空间接纳了打工少年们认清了自己的位置。他们不仅不可能得到接纳和承认,反而是现代都市需要竭力隐匿的工业伤疤。

这些长大的杀马特少年们逐渐选择了妥协。他们减去了五颜六色的长发,洗去了浓浓的妆容,重新成为一个“正常”的青年。就连作为祖师爷的罗福兴在后来被邀请上综艺节目时,最常说的一句话就是“要改过自新,重新做人”。

这与其说是“成熟”,不如说是“认命”。它代表着磨去了少年锐气和锋芒的杀马特青年们,彻底放弃了愤怒和反抗,从曾经的“非主流”重新回归到了一个被主流设定的隐匿不可见的位置。

在朗西埃看来,自古以来人就是一个能言说的动物,言说是人区别于其他生物的最本质特征之一。但是朗西埃发现,在古代希腊的政治学讨论中,言说者是要具有资格的,如果没有资格的人(不可见的人民大众)言说则会引起某种政治秩序上的混乱。在傲慢的古代贵族眼里,平民的言说并不是人话,而是某种动物发出的噪音,“一种牛哞声、一种需求的符号,而非知性的表达”。

这就是当代新工人的命运。他们没有自我言说的权利,即使他们说话了,也会被当做无意义的牛哞。撇开那些五颜六色的头发和奇装异服,“杀马特”本质上是新生的工人阶级在其幼年时期的一次不自量力的自我言说,一次对不属于他们的都市空间的强行闯入,一场螳臂当车的文化革命,结果引来了疯狂的嘲笑、戏谑和谩骂。于是他们索性选择沉默,彻底成为了肉身存在但本质不存在的不可见的他者。