1962边境战争对印度的影响:原形毕露,慌不择路

印度,历史上只是一个地理名词,从没有出现一个真正意义上的中央集权国家,直到1947年英国退出南亚次大陆,印巴分治,印度独立建国,它还在为中央集权式还是联邦制国家而争吵。

英国人在200多年时间内,对印度采取的是中央集权式管理,所有权力集中在总督一人手中,1947年之前,英国在印度从来没有实行过联邦制。

然而,英国在治理印度的实践过程中,又采取了分而治之手段,在政治方面,保留着几百个土邦王公的特权,确保他们各自为政,无法建立横向联系;在宗教方面,当印度教势力坐大时,英国则支持伊斯兰势力,“全印穆斯林联盟”就是在英国支持下建立的,用来制衡印度国大党。

1935年英国颁布《印度政府法》,赋予了印度各省自治的法律权力,明确了中央和地方分权原则,目的是为了阻止印度向中央集权方向发展。

因此,印度独立后,无法解决几百个土邦和省混杂在一起的分裂局面,几乎所有土邦王公都反对中央集权,否则,他们将失去权力。

1949年11月,印度制宪会议颁布宪法草案规定,印度为联邦制国家,是一个具有议会制政府的“社会主义的、世俗的、民主的共和国”。

印度一开始就处于精神分裂状态,印度共和国三要素没有一个是真实的:

“社会主义的”,印度无非是叶公好龙,自欺欺人,一个连土地改革都不敢实施的国家,居然自称社会主义。

“世俗的”,“种姓制”仍然根深蒂固,谁会相信印度人民党政权是一个世俗政权?

“民主的”,美国将印度封为“全球最大的民主国家”,是出于政治需要,一些“印吹”将印度吹为民主之光,恐怕连它们自己都不信。

这些问题跟1962年的中印边境战争有何关系?

一、印度精神分裂式的自我认知,使得它无法认清自己;

二、不是通过流血牺牲赢得的独立,使得印度认为自己“和平”继承了大英帝国在南亚次大陆势力范围。它不仅是南亚霸主,而且要新中国接受所谓的“麦克马洪线”。

当新中国结束刚成立时的国内混乱局面,稳定有力地向前发展时,印度认为“边境”问题出现了。

1959年边境小冲突到1962年对印自卫反击战期间,中国政府在中印边境问题上,始终坚持和平解决原则,对新德里晓之以理,动之以情,尽力避免用战争方式解决争端。

但印度政府和议会却一意孤行,严重误判中国人民的决心,严重低估解放军的力量,结果兵败如山倒,一溃千里。

这场战争的惨败,将印度晾在了一个极为尴尬的位置,原形毕露:

一、重新组织全面军事行为,报复中国,印度既没有胆量也没有实力;

二、由于担心解放军攻入腹地,印度将安全寄托在西方和苏联身上,不得不丢掉了最引以为豪的身份:不结盟运动领袖。

这场战争对印度不单单是造成心理阴影,而是整个国家发展方向被改变。

慌不择路

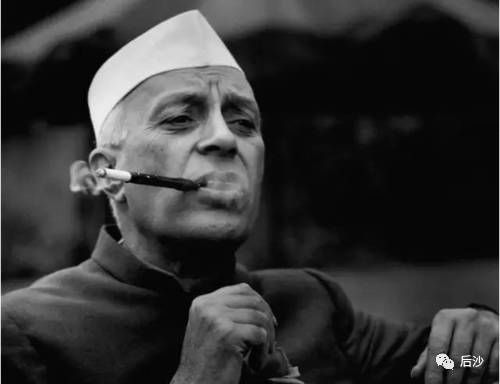

印度总理尼赫鲁的威望在一夜之间急速滑落,他的不结盟原则成了印度各党派政客公开奚落的目标,印度媒体则在疯狂披露一些事关尼赫鲁的决策秘密:

一、向美国请求立即军事援助;

二、同意由美军飞行员驾机向边界部队运送装备;

三、由美国空军保护印度主要城市;

四、邀请一百多名美国军事顾问来到新德里。

虽然政客和媒体还不敢直接攻击尼赫鲁本人,但国防部长克里希纳.梅农成了众矢之的,梅农是国大党内的尼赫鲁盟友,骂梅农就是骂尼赫鲁。

反对派称正是因为国大党认为社会主义中国是一个热爱和平的邻居,才导致印度没有在战前进行充分准备,否则,印军不会遭到惨败。

在战争爆发十四天之后,梅农被撤销了国防部长职务,临阵换帅。

接着,反对派将矿业和燃料部长D.马拉维亚接下马,他是印度石油工业的奠基人,还是国大党的社会主义论坛召集人,是尼赫鲁工业化计划小组中的重要成员。马拉维亚最大的“罪名”:一名社会主义路线的支持者。

没有这场战争,尼赫鲁的战略原本十分明确--发展工业,努力使印度在未来成为一个中等发达的工业化国家。

战争爆发时,印度正处于第三个五年计划起步阶段,搞掉梅农和马拉维亚的真正背后势力就是那些反对社会主义路线的政治力量。

印度未来发展出现两个方向:发展国有重工业体系,还是发展私营企业?

反对派和地方邦、利益集团都要求尼赫鲁削减第三个五年计划对国有工业企业的资金投入,重点发展私营经济,增加国防费用(购买国外军火)。

理由是只有这样才能在短时间内提升印军武器装备水平,防止中国的下一轮军事打击。

尼赫鲁仍然坚持:发展重工业才是印度未来国防计划的根本。

但中印边境战争,已经冲击到印度的经济政策原则,地方邦和私营企业家几乎全部站在了尼赫鲁的对立面。

战争期间印度进入全国紧急状态,使得内部矛盾在议会里被暂时压了下来。但1962年12月1日中国宣布主动撤兵后,印度内部矛盾全面爆发。

慌不择路的印度政客,要求在1963年政府预算中大力增加国防开支,以购买外国武器,用先进的战机、军舰重新建立印度民众和军队的信心。

1963年2月28日,印度财政部长莫拉尔吉.德赛向人民院(议会)提交预算报告,国防开支高达86.7亿卢比,比1962年翻了一倍。如果要同时满足原定的工业投入计划,整个预算将提高到165.1亿卢比。

就算竭尽全力,财政缺口仍有45.4亿卢比,再加上通货膨胀因素,这些差额只能以增加税收方式转向社会,但这样做,将面临农民暴乱的危险。

因此,印度正确的做法应当是削减国防开支,而不是将它翻倍。如果不这样做,印度将顾头顾不了腚,顾腚又顾不了头。

但印度政客在媒体想象和煽动出来的中国军事威胁气氛下,谁都不敢提出降低国防费用的建议,而那些可能从国防费用增加计划中(武器采购)受益的小集团却在极力呼吁通过预算案。

印度内阁唯一的办法只能是开征企业新税种,避开与农民的冲突,但新税种跟企业界发生了直接冲突。

印度资本集团逻辑是:中国人将“侵略”印度,政府必须加强国防,但加强国防需要的资金,老子一毛也不拔,国家安全很重要,但个人利益更重要。

人民联盟和人民志愿团(就是现在莫迪的人民党)十分积极地要求政府在资金、原料、技术等方面都要向私营企业倾斜,而不是加征新税种。至于如何获得国防费用,他们不管。

剩下的办法只能是挤占投入到工业发展计划的资金。尼赫鲁拒绝放弃工业计划,在1963年春天的议会选举中,这个问题变成了一场政治较量。

选举结果,国大党在三大票仓:尼赫鲁家乡北方邦的阿姆罗哈和法鲁卡巴德,还有古吉特拉邦的拉杰科特,全面溃败。

印度反对派及国大党内部反尼赫鲁派系个个欢欣鼓舞,他们称国大党失败的因为是:对中国,在军事上无能;对国内,在经济上无能。

其实就是上面提到的,印度自建国以来,地方与中央的权力分化,注定了这个结局,个人小集团利益高于国家利益。所谓“中国军事威胁”无非是欺骗印度民众用的争权夺利的工具而已。

地方选举失败,进一步损害了尼赫鲁的威望,1963年8月,已经有人敢在人民院提出弹劾尼赫鲁的议案(不信任投票)

尼赫鲁领导的“计划委员会”被架空,各部门各自为政,有名无实的“计划委员会”作为宪法上的社会主义象征,一直存在到了2015年1月。最终被莫迪废除,理由是不利于自由经济。

1963年,又是一个农业歉收年,灾荒在缺粮邦蔓延,而旁遮普邦这样的余粮邦又拥粮自重,囤粮、炒粮价。无论尼赫鲁怎么做工作,余粮邦在没有得到经济满足之前,一粒米也不会低价卖给中央。

如果新德里高价征购粮食应急,那么投向工业资金预算就没有了,但这些事情,各邦是不管的。

在国防开支和农业歉收的双重压力下,印度工业计划就此被迫中断。后来50多年,印度所谓工业计划都是些零敲碎打的项目,一切都是将将将将将,连厕所普及都无法完成。

1964年5月27日,尼赫鲁在新德里官邸中去世,享年74岁。

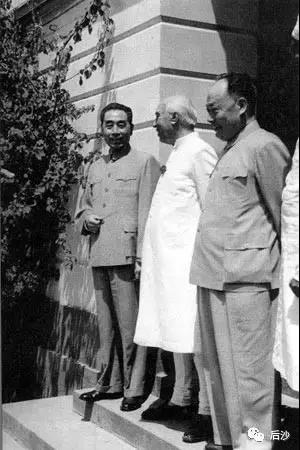

周恩来总理得到消息后,第一时间赶到印度驻华使馆吊唁。周总理在唁电中说:“尽管在我们两国这间目前还存在着一定的分歧。但这种不幸的情况终究只是暂时的。我深信,中印两国人民的友好关系,必将在和平共处五项原则的基础上得到恢复和发展。”

中国对印度的态度非常明确,但印度至今执迷不悟,其实它应当谢天谢地,中国并不是它口中的“侵略者”。

如果印度能认清自己,不要想着同时打赢中国和巴基斯坦;不要想着控制南亚小国政权;不要以为印度洋就是印度的;不要以为是中国阻碍它成为安理会常任理事国,老老实实发展工农业,或许还能活出个人样。

1962年中印边境战争,对中国发展而言几乎毫无影响,但却间接打断了印度的工业化进程,为了急于求成提高军事水平,印度失去了理性,不断增加国防费用,几乎放弃了工业建设,现在全是进口武器,一步错,步步错。

今天,两个国家的工业体系完整程度和发展水平相比,早已不可同日而语。中国是用几代人的汗水和智慧换来了今天的成就,无论谁想觊觎中国的领土和财富,中国人民解放军一定会让它们有来无回。