深圳中学“豪华”博士教师团,公立精英教育下的不平等

上个星期,深圳中学豪华的教师招聘阵容在网络上引发热议,2020年,该校新招聘的66位老师中,有21位博士,6位博士后,这些新老师们清一色来自各大名校,除了清华、北大、中科大,还有剑桥、牛津的海归。事实上,深圳中学的豪华教师阵容在2019年便已经引发过一次大讨论,而除了深圳中学之外,其他的高中“名校”,譬如人大附中、华中师大附中等,都曾经因为聘请名校硕博毕业生当中学老师而上过新闻。网络上对于这类事件的讨论集中在博士做高中老师是不是大材小用,为什么名校博士要去高中教书这样的问题,但这样的讨论总让人觉得隔靴搔痒,无法触及教育公平问题的重点。

在我们看来,问题的关键并不在于博士是不是应该做中学教师,我们要追问的问题是,为什么博士做中学教师成为一个问题,是哪些人在享受上限越来越高的优质教育资源,无法进入这些“明星高中”的、数量更广大的普通学生是否能够享受由公共财政支持的优质教育资源,这种优质教育资源在公立教育系统当中也高度集中又意味着什么?

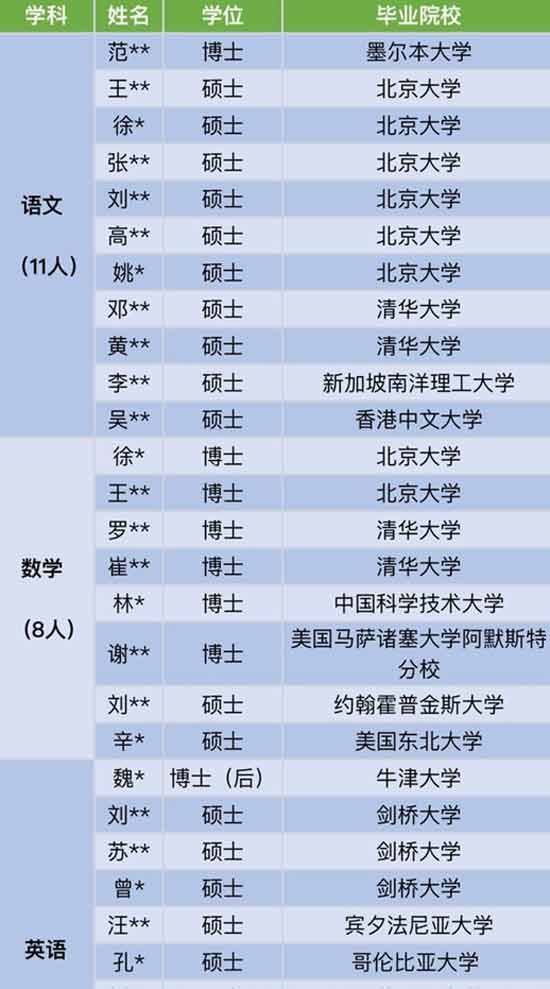

深圳中学2020年新入职教师名单

01

博士做中学教师背后的价值逻辑

在此,我们无意进入讨论博士是否有足够的教育学专业知识和技能成为一个好的中学老师,从深中和其他高中名校学生在网络上的评论来看,他们对于自己老师的教育水平是满意的。我们要问的问题是,人们说博士做中学老师是“大材小用”的背后是一套什么样的假设?

在这个一切都被商品化的年代,物品、情感和人(或许尤其是人),都被标上价格标签来进行评判。在这个讨论中,人的价值与其受教育年限正相关,受教育年限越高,他/她所承载的价值期待也越高,“博士”则是现有教育系统可以授予的最高学历,这也意味着“博士”在教育象限已经获得最高赋值,他们被期待通过学术研究对社会做出更大的贡献,从而也拥有更高的社会地位。然而,“大材小用”观点的支持者显然认为对于博士的学历而言,中学老师的职业贡献不足,其社会地位也与博士的头衔不相称。

反对方则不以为然,指出深中所提供的薪资与科研岗位已经持平,而职位所附带的住房福利的现金价值在房价惊人的深圳亦是不可估量,更不要提作为深中老师可以与其学生的家长(多半是公务员、都市白领、科技新贵等中产阶级乃至精英阶层)建立关系,这一职业所附带的社会关系网络也成为可以随时变现的社会资本。

这一讨论中的正方与反方都忽略了“人”除“价值”之外的因素,这里,人只是因其劳动可以换取的现金而被定义。当博士成为中学老师成为讨论热点,名校硕博毕业生进入企业成为高薪金领却被津津乐道,少有人质疑这样的就业出路对于名校毕业生而言是不是“大材小用”。与之相对应的,则是由于种种结构性因素而无法获得良好教育机会的人,譬如职校生,则被认为理所当然应该接受坎坷的职业生涯,长工时、低工资甚至被欠薪、被践踏尊严,都是对他们“学历低”的惩罚。在这样的一套讨论里,“学历”创造不平等不仅是现实的,而且是必须的,否则便是知识没有得到足够的“尊重”。

“张华考上了北京大学;李萍进了中等技术学校;我在百货公司当售货员:我们都有光明的前途”。这是我们曾经对于学历、职业与前途的观念,而“职业不分贵贱”到如今只剩下空洞,甚至成为一句笑话,关于“大材小用”的讨论只是让我们再一次见到我们对于平等的信念已经崩塌。

博士当然可以做中学老师,理想的社会里,博士只是教育系统对于人在某一领域内接受的训练和相关考核的认证,任何人都可以有机会获得这样的训练和认证,任何人同时还可以做农夫、渔夫,可以耕种、纺织、绣花,也可以从事研究、写作、教学,而不同的训练和活动并不产生不平等,因为“在共产主义社会里,任何人都没有特殊的活动范围,而是都可以在任何部门内发展,社会调节着整个生产,因而使我有可能随自己的兴趣今天干这事,明天干那事,上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判,这样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧人或批判者。”

02

公立的精英教育为谁服务?

面对公众对深中的“豪华”招聘阵容的质疑,深中校长回应:“(教师)工资待遇跟深圳市其他市属学校完全一样。”他同时强调,学校并没有给予名校毕业生特殊待遇,“没有多花一分钱”,深中能够吸引老师靠的是“学校的平台、老师的情怀和校长的关怀”。

不得不说,深圳中学的学生是令人羡慕的,知乎上“在深圳中学就读是怎样一番体验”的回答当中,我们看到深中在保持每年亮眼的升学率的同时,还让学生有机会享受极其丰富多彩的校园生活,他们有游园会,有各种各样的社团,同学们自己办杂志、办体育节,在学校里开创意商店,除了学习应试需要的课程(即使是应试的课程,教育的方式也往往生动活泼),他们还可以学习编程、雕塑、插画、天文……

这样的校园生活是“小镇做题家”们也许上了大学也不一定享受过的,深中同学们即使毕业后也一直自豪于自己的高中对“应试”的不以为然,骄傲于自己的高中竟然承袭了“兼容并包”的某大精神,但是在这些充满了自豪感的回答里面,少了对于自己享受到的这些“特权(privilege)”的自觉。有同学在回答当中说:“深中的学生最差也已经是同届学生的前5%(仅就中考成绩来说)。在考生中,要么学生个人学习能力较为突出,要么家庭环境(包括但不限于物质条件)比较优秀,而深中的学生往往综合了这两点。”

当我们在讨论“寒门难出贵子”的时候,寒门学生与城市中产学生之间的差距并不是在大学才出现,在学区房的作用下,大城市里这样的分野在学生们进入教育系统的那一刻便已经出现了。媒体报道中,深中中学高中部学生的主要来源初中相对应的学位房均价达到8-10万左右一平米,“家庭环境比较优秀”几乎已经成为了进入这所明星高中的必要条件,拥有高价学位房的家庭才有机会用极其低廉的价格享受最优质的公共教育资源(深圳中学的学费为1131元/学期)。

我们原本以为,市场化逻辑的问题在于,有钱人可以通过付出更多的金钱获得更多、更好的产品和服务,但现实的不公平更甚于此。购买学区房并不是以金钱换取价廉物美的公共教育资源,在孩子完成初中教育之后,学区房可以以更加高昂的价格卖给另一个中产/精英家庭,在这个过程里,中产/精英家庭完成的是一次稳赚不赔的交易,而孩子接受的优质教育是这个家庭通过这项交易收取的额外利息。

公共精英教育令人心惊之处正在于此:我们的社会在使用公共资源为原本可以付出更多金钱去购买优质服务的中产/精英阶层服务,而底层家庭(比如农民工家庭)甚至没有资格享受他们亟需的公共资源,而不得不花费更多的金钱维持基本的日常生活——由于没有深圳市户口,农民工子弟从幼儿园起就不得不支付更高昂的学费以获得最基础的教育机会(深圳城中村的一家小型民办幼儿园月收费也要达到1200元甚至更高)。

于是我们便看到在巨大的结构性不平等之下,公立精英学校这个矛盾性概念堂而皇之的出现在了社会之中。公立教育是要求在制度上保证民众平等享有教育资源的权利,是强调教育的普及性和公平性;而精英化的公立教育,变相地补贴了富裕阶层,并将早已固化的阶级不平等再传递下去,而一个人凭借其才智、能力和努力来改变社会阶层的机会,变得越来越渺茫。/