中国芯片“卡脖子”,造芯怎么这么难?

9个月之前,我写了《台积电在美国建厂,我们的先进工厂在哪》一文。最近的几个月,事情发生了不一样的变化。首先是台积电的新厂已经在亚利桑那紧锣密鼓的展开前期工作,且和我当初估计的那样,规模远超预期,而另一个巨头三星紧随其后计划加码德克萨斯的奥斯汀,建立更大型的工厂。同时,美国政府也一直试图推动格罗方德的进一步扩产。

美国在抢产能的同时,继续出手打压中国芯片产业,2月8日,美国国际贸易委员会(ITC)对针对中国相关公司发起337调查;3月1日,美国人工智能国家安全委员会(NSCAI)向美国国会提交了一份长达756页、关于人工智能领域竞争的报告,呼吁美国政府继续在微电子产业打压中国、遏制中国的高端半导体制造能力,从而“保持对中国的领先”。

而国内虽然之前掀起了百城造芯热,但是目前相对成功的仅有上海无锡合肥西安北京这几个城市,前段时段武汉弘芯项目更是把我国芯片制造业推上风口浪尖。

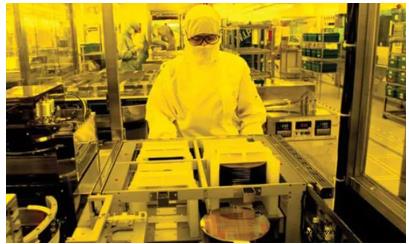

这次我将会在制程技术,资金,人力,设备,市场,供应链,水电气,环保,政策九个维度和读者们聊聊建立一座现代化晶圆厂的难度(晶圆是指制作硅半导体电路所用的硅晶片),试图用寥寥千言展示如何完成一项大工业项目的全貌,以及我国当下芯片产业的难处。

目前而言,集成电路制程竞赛进入了坐5进3的阶段,每平方毫米的集成度高达近2亿个晶体管。回望40多年前,X86王朝的开创者8086,仅仅只有4万多个晶体管,更先进的制程自然带来更高的集成度和更快的速度,自然也无限拓展了我们这个丰富的世界。20年前能让我激动半年的赛扬5,2.0Ghz的台式机,性能已经被今天的百元廉价手机远远甩在身后,而1978年时一台近千万美元的超级计算机(而且对我国禁止出售),其性能已经被国内某物联网公司出品的价值7元的芯片(还仅仅是40纳米制程)斩落马下。英伟达的A100,在不断刷新着AI计算的性能高峰,而苹果M1也用实力证明了5nm制程芯片并非浪得虚名。

而国内很多新入局的玩家,没能撑下来的第一个问题就在于团队本身并不掌握技术;或者出于某种原因,无法将纸面上的技术资料变为实打实的产品。一般来说,这几年能够把项目做起来的公司;要么本身就有非常强大的研发能力——

譬如参与出资建设合肥长鑫的兆易创新,其本身就是A股主板上市的存储设计大鳄;

要么就是拥有长期的能力建设,譬如武汉的长江存储,在CEO杨士宁的带领下,从32层方案开始一点一点穷举,到今天以量产64层独有Xtacking技术的固态颗粒,并即将量产世界主流水平的128层颗粒,还推出了自己的原厂固态硬盘品牌——致钛;

要么本身就是海外巨头,譬如刚刚在西安完成扩张的三星存储,以及投资合肥晶合的台湾力晶。

他们都拥有浩如瀚海的专利体系和工作规范。能够在保证项目进展的同时,尽可能控制成本。反观屡屡暴雷的这些“芯骗”公司,譬如南京德科码,目标是建立一座8英寸工厂做cis代工,但是技术来自于以色列某公司的高价授权,自己没有能力把技术力转化为产品力,也融不来足够的资金,尽管南京经开区有关领导在当中做了非常非常大的努力,但是避免不了一地鸡毛的结果。

晶圆厂本身并不便宜。动辄几百亩的占地面积,此外由于工作环境特殊,需要建筑本身具有更强的抗沉降性能和更长的稳定期。土建报价常常高达数十亿人民币。同时运转时的大宗原料一般依赖现场提供,这些外围设备本身的建设和维护合同也需要一个较长的供应周期和健康的资金供应链。台积电南京厂2万片12寸16纳米制程就耗资30亿美元,而即使是比较落后的90-150纳米制程,12寸厂的耗资也在百亿人民币规模,以上这还是建立在我国拥有成熟的土建产业和便利的配套的前提下。

但是一次性拿出近百亿现金,对于我国绝大多数城市的投资基金或者普通的芯片设计团队,不得不说也是一种望洋兴叹。而耗费巨资的工厂一旦遭遇事故或者破产,其价值常常十不存一。

当年,从西门子旗下英飞凌分拆出的内存巨头奇梦达,在美国耗资20多亿美元建设了一座12寸晶圆厂,该厂被收购的时候,仅仅卖了1.73亿美元。所以,晶圆厂一开建,就必须要做最坏的打算,即使是历史上的海外大厂,也常常面临一个季度亏损几十亿的窘迫困境。所以谁能拿到更多的资金,是这家公司能不能有所作为的基础支撑。

前几年,国内一直有一个呼声,说我们缺乏大量的晶圆厂相关专业的人才。但实际上,万元左右的薪酬和超长的工作时间本身,就是最好的劝退。1980年代,美国晶圆厂的普通工人,每小时的工资是5美元左右。而到了2020年代的今天,大部分晶圆厂的MFG,即生产制造部门,平均时薪甚至比这个数还要低。即使是台积电,平均也只能给出35万人民币一年左右的薪酬,相比同业当中的设计公司和设备商,差了一大截。这还是建立在做二休二,上班时间与外界失联这些前提下的。

在一个发展的非常完善,但是企业明显动力不足的行业,必然面临的就是待遇长期处于较低水平,而工作压力大到惊人,加班时意外身亡,在这一行并不是什么稀罕的事情。所以,北上广主城不一定是适合晶圆厂的地方,而是应该迁移到二线城市的郊区,并由运营方和当地政府合资建立独立的住宅区和配套的教育设施。指望晶圆厂的普通员工去承担一线城市的高房价和高生活成本,往往不太现实,但是这与能不能留住人才,却又息息相关。

说起晶圆厂的设备,很多人第一时间能想到的,可能是被炒的火热的光刻机。作为核心光学设备,光刻机确实非常重要,但是,值得我们注意的不仅仅是光刻机。除了它之外,cvd沉积,离子注入,CMP研磨抛光等一系列设备都掌握在以美国为首的西方国家的设备公司手里。

以著名的应用材料公司为参考,他们的年营收看上去不太多,大致在120亿美元左右,甚至距离台积电还有非常大的距离,但是其每年的盈利一般在30亿美元左右,这还是建立在其员工薪酬和各项激励比晶圆厂高出50%的情况下,而且他们事实上掌握着一座晶圆厂的命脉,能以什么样的价格拿到什么样的设备并用设备做出什么样的工艺,基本事关一座圆晶工厂的成败。

某位参与过国产先进制程研发的前辈曾经这么告诉我:“其实先进制程研发非常非常苦逼,相关负责研发的领导根据学术界成果,推导出XXX种方案,研发人员需要夜以继日的在最短的时间内把以上方案全部做出试验品,并根据结果综合各方面性能,在设备厂的支持下,使用设备厂交付的量产或者试产设备,完成项目工艺流程和工艺参数的制定,并且与启动大客户一起进行量产环节的实验,还好,他的启动大客户叫华为,那颗芯片叫麒麟710A,但是即使这样,因为种种原因,这枚芯片在迁移过程中推迟了近一年时间才量产。”

而这当中晶圆厂本身的技术力量,将会决定制程的实际水平,譬如同样的设备,台积电可以用到7纳米制程上,联华电子和中芯国际大概可以拿它做出来14纳米制程,而水平更低的厂商,可能就只能凑合做28纳米制程了。

而国内设备商经过不懈努力整合到一起,目前也仅仅交付了一座110纳米制程的8英寸晶圆厂,这还是建立在中央和北京市有关部门勉力支持的前提下。所谓的国产28纳米成套设备,都还仅仅是锁在深闺,无人问津。而设备,本身就依赖于用户的不断使用和反馈,只有形成正向循环,才能在不断迭代中提高,罗马不是一天建立的,ASML做EUV光刻机,用了20多年,这些设备,是建立在整个西方世界的全产业链,投入了千亿美元的经费,几十万工程师为之奋斗了20多年的基础上。那么,我们的设备厂的销量和盈利能力真的可以支撑这样的研发和运用,而不是把产品当做银行抵押物,或者仅仅只是一项政绩工程吗?

有一个很现实的问题,投资方耗费巨资的工厂土建完成了,设备安装了,人员配齐了,工厂投产的时候,可曾考虑过,生产出的产品卖不出去怎么办?哪怕是台积电在南京的那座16纳米工厂,在开张的第一个年头里,也因为这样那样的原因,亏掉了超过数亿人民币。显然设计公司会更倾向于老牌的工厂,甚至不惜面临更长的交付期和更高的单位面积成本。

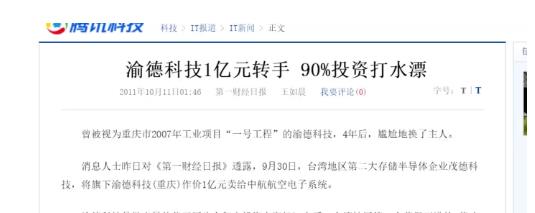

重庆在这个问题上曾经吃过亏,曾被视为重庆市2007年工业项目“一号工程”的渝德科技,4年后,尴尬地换了主人。当初为承接该项目,重庆市采用了先由地方政府投资约15亿元建好厂房及相关设施,待台湾茂德科技搬迁完成后,再向地方政府买回这些厂房及设施的模式。这一模式大大降低了投资方的风险及财务压力。

但是即使这样,由于订单不足,这座工厂每年亏损高达4亿人民币左右,最终在2011年作价1亿元人民币卖给了中航工业,后来在2018年又转手给了华润微电子,与当初台湾人的10多亿的投入相比,可以说是十不存一。

虽然我国生产了世界上绝大多数的单晶硅材料,但是硅晶圆的供应主要依赖于德国韩国和中国台湾地区,此外在生产过程中,涉及到的各种气体和液体多达数百种,业内戏称为“凑齐了一整个元素周期表”,而这当中很多化学品,依赖于日本和台湾地区的供应商。国内虽有替代,但是从业企业多半规模不大,产品品种不怎么齐全,以低端产品为主,在价格上与国际同行也没有明显优势。这也是建立在我国虽然是一个化工大国,但却不是化工强国的现实基础上。即使是最基础的空气液化分离系统这块,大部分晶圆厂使用的是联华林德和法液空这些国际巨头的空分装置,目前明确采用国产的只有青岛芯恩的那套来自于杭氧的空分系统。

除了原材料之外,晶圆厂还要耗费大量的水,电力,和燃气。近期,台湾地区进入干旱状态,而为了满足工厂日常所需,台积电不得不利用水车一趟一趟的从外地加班拉水,尽管这样一天只能保障几百吨的新水供应量,仅仅占据用水量的1%不到,而台积电的生产只能利用对废水不断的循环,对废水的处理能力也是对晶圆厂的无声考验,一般情况下每一滴水,都要在工厂里参与3-5个不同的工艺段,而随着制程的不断进步,用水量在未来将会继续提升一个数量级到每天数十万吨新水。

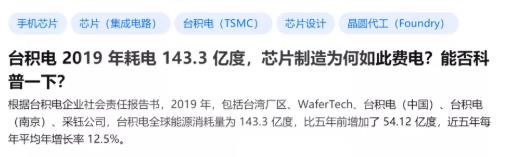

同样,越是先进的制程,耗费的电力也就越恐怖,目前情况下,台积电一年要耗费140亿度电力,大概与深圳全市全年的用电量相当,而未来随着更大功率的EUV光源的使用,用电量将会继续以较快的速度攀升。同时,不稳定的电力对晶圆厂造成的损失也是非常惊人的,以今年2月德州停电为例,三星在奥斯汀的工厂因为大雪导致停电,每天的损失高达数千万元,并进一步加剧了固态硬盘供应的紧张。这也证明了缺水和供电不稳的地区,晶圆厂的落地就变得非常困难。

而同样的问题还得考虑,消费大量的水电气之后,使用了大量的剧毒化学品,生产的不仅仅是产品,还有大量的“三废”,这些废弃物能否合法合规的安全处理,达标排放,也是要消耗大量的成本的,当然也许能变废为宝,前文中所述台积电的废水再利用计划,每天可以从废水中富集10吨的硅沙,一方面减少了污染,另一方面这些回收物又能继续在产业链里流动。

最后说说战略方面。“百城造芯”的运动式发展,一度闹剧化的因素,其实地方政府的情绪,也起到了推波助澜的作用。计划经济时期,由于我国交通和物流基础设施的不发达,导致了我们必须在大部分地区配置独立的工业体系,一省之内必须独立建立若干工业体系,从钢材煤炭到家电汽车,每个城市都有独立的工厂,而这些工厂本身囿于发展程度和发展规模,往往由于产能规模较小,不能充分的把产品的单位成本控制下去。

但在目前大环境下,综合考虑国内国际两个大局,仅仅因为地方的GDP增长压力而上马,不考虑本地是否具有合适的芯片产业支撑能力是不行的。不能为了GDP或者为了集成电路而去集成电路。

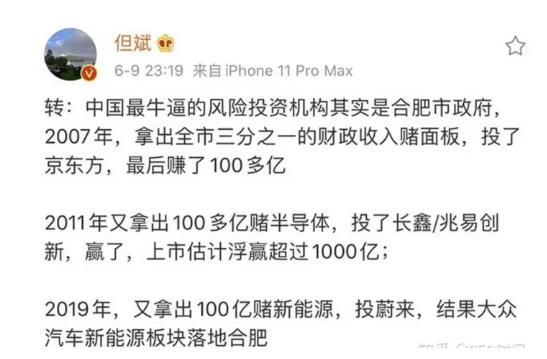

同时,切记不能出现红眼病,不能因为邻县邻区建立了一座国家投资2000多亿的工厂,就因此羡慕嫉妒恨,甚至明知道对方在技术,资金,市场等诸多方面有明显的缺陷,甚至是明确的骗子公司,却还要往里面跳。同时在干部梯队建设上,多充实一批来自于生产一线的工程技术人员,以及拥有丰富经验的高校硕博士。这方面合肥的经验值得借鉴,最近十年,合肥在高科技行业的突飞猛进,不仅仅是依赖于中科大,合工大和安大,更在于从全国各地引进了大量的人才,以至于集成电路行业内有个笑话,为什么一群外省市的博士们,到了合肥做出了一系列成绩,而他们的家乡却屡屡被骗呢?

总的来说,建立现代化的晶圆厂这件事,说到底,是工业国和发达国家才需要考虑的问题,也是我国在向着更高的产业维度迈进之路上必须解决的问题。在我国的工业发展的道路上,我们在光伏,半导体显示,新能源等诸多行业都曾经在发展初期面临过如现在芯片业类似的问题,但是目前来看这几个领域在经过了前期的混乱发展后,经过政策修正引导和资金技术投入积累,在充分竞争和淘汰后的结果还算理想,诞生了一批有竞争力的企业。

去年底的中央经济工作会议强调“针对产业薄弱环节,实施好关键核心技术攻关工程,尽快解决一批卡脖子问题”。面对重中之重的芯片制造业,短期上面临的严峻挑战,更应该成为我们把造芯这件事做好,做强的动力。