从赛格大厦晃动看“深圳速度”背后的“质量”

5月18日-20日,深圳赛格大厦连续三天出现晃动的事牵动了无数国人的心。

20日晚,大厦开发商深圳赛格集团终于发布通知,自21日零时暂停所有业主、商户、租户进出,待相关检测工作完成后再有序开放。

专家现场踏勘和会商研判的结论是“主体结构安全,内部结构坚固”,鉴于该大厦未安装阻尼器,专家初步研判,造成震颤的原因可能是刮风、温度变化以及地铁运行等多种因素耦合。

目前,最终的调查结论还没有出来,但华中科技大学一篇 20 年前的硕士论文《深圳赛格广场建设项目评析》却已经在网上走红。

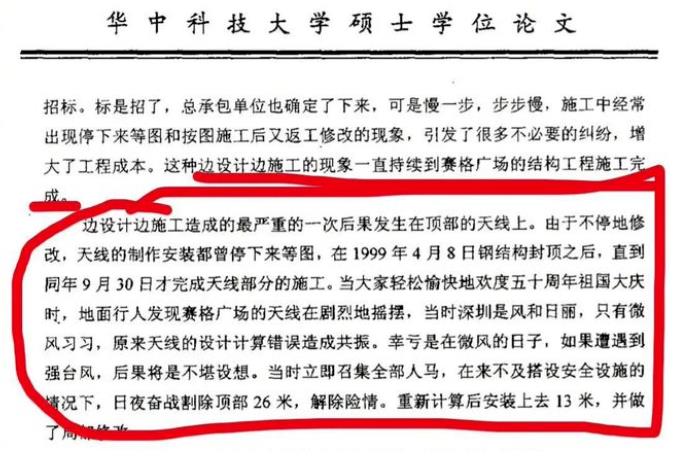

该论文指出,当年作为深圳地标建筑的赛格大厦,建设中存在部分问题。诸如,存在边施工边修改设计,先施工后设计,设计图没做完就开始施工等。该论文同时指出,赛格大厦最严重的问题就是楼顶天线震荡,封顶之后发现这个问题,把天线锯掉一截又补上一截。

对于这篇论文,论文指导老师华中科技大学教授张子刚教授认为,论文作者金典琦当时是一名在职研究生,专业是工商管理、不是建筑专业,“作者有想法,但不代表科学”,“学生写论文不像在外面发表东西,相比较而言论文会比较宽容一点”。当记者问及张子刚教授是否很早就发现赛格大楼本身存在问题时,张教授的回答是“没有,这个想法我不敢有,也不敢想,金典琦是否有这方面想法我也不好讲”。

尽管一名工商管理专业的在职研究生的论文未必严谨,未必能给出赛格大厦晃动的原因,但论文指出的赛格大厦在施工过程中存在的“先施工后设计”、“边施工边修改设计”,甚至到最后锯掉一截楼顶天线以消除天线震荡的做法,听起来仍然是足够的“惊心动魄”。

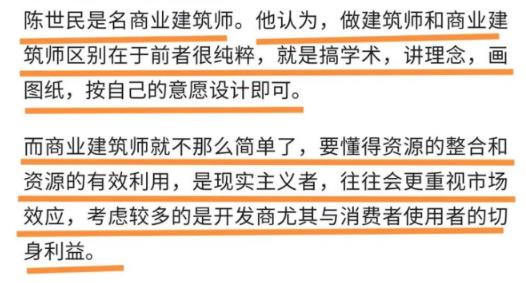

笔者是工科毕业生,对于设计的重要性还是有一定认知的。设计是工业的龙头,一件工业品,不管是大型设备、机器还是摩天大楼,前期的设计都是非常重要的,至少结构安全方面是需要经过周密的数据模拟验算,“先施工后设计”这种事想都不敢想。

如果论文所述为真,即便这个问题跟这次的深圳赛格大厦晃动事件没有直接关系,这个问题也有必要追查,哪怕倒查二十年、三十年!

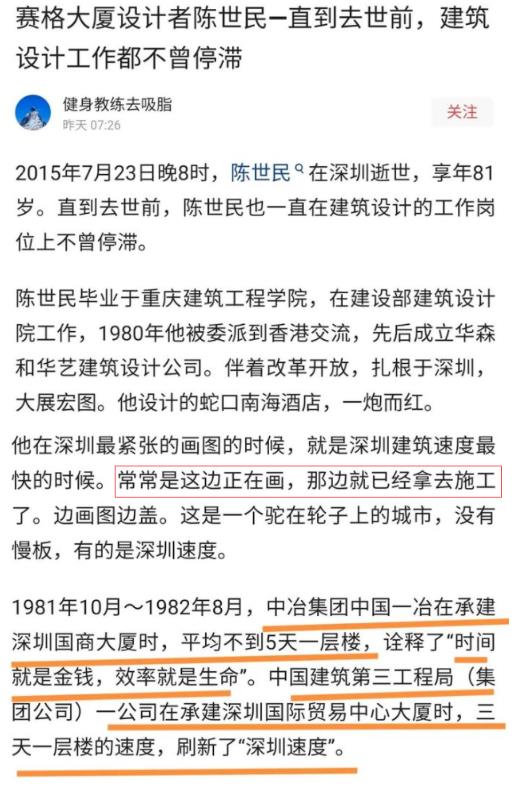

1999年落成的赛格大厦始建于1996年动工,施工时曾创造2.7天盖一层楼的纪录,曾被誉为“深圳速度”。

如果“速度”要以质量为代价,事物就要走向反面了。

此前,关于黑心开发商为了节约成本,擅自将“钢筋拉细”的新闻屡见于来自多地的报道,甚至涉及某些国内有名的房地产巨头:

更有一种惊人的说法:

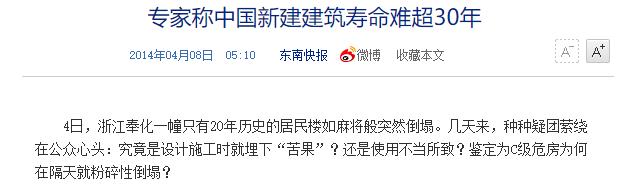

而正常来说,钢筋混凝土结构的大型建筑要求寿命一般在80年或以上。所以,片面追求速度和利润的做法,无疑是在谋财害命。

“每个人追求个人利益最大化”的理性经济人假设一度成为市场经济的信条,在这样的信条下,当资本与权力勾结、权力监管不力,资本“谋财害命”的做法的出现几乎是必然的。

毛泽东时代曾经有一句口号叫“多快好省地建设社会主义”,不顾质量的做法,的确可以做到足够的“多”、足够的“快”,却完全背离了“好”与“省”。

这样的问题更是普遍出现在我们的日用消费品上:从五年不用换的直板功能机到现在几乎要一年一换、两年一换的智能手机,从可以骑三十年的二八大杠到现在骑三个月就拉稀打摆的样式漂亮的自行车,好听的说法就升级换代迅速,实际的情况却是资本为了利润、为了刺激消费在制造着巨大的浪费和环境污染。

而高楼不同于普通的消费品,一旦出现质量问题,将会以无数人的性命为代价!

比起器物制造层面的质量问题,社会发展层面的质量问题则更为重要,也更为本质。

站在国家民族的角度,社会发展的问题涉及到的方面诸如,是否“既无内债,又无外债”,是否可持续发展,是否存在“受制于人”、“卡脖子”、“高端依赖进口”,人口结构是否合理……还有“粮食安全”、“能源安全”、“国土安全”,等等。

而站在人民的角度,就是要看我们的社会发展是促进社会平等还是造成社会分化,是共同富裕还是贫富分化……借用总设计师的话,“如果造成两极分化就……”,笔者认为这应该作为社会发展质量的一个最基本的检验标准,也应该时时拿出来检验一下。

还记得上世纪70年代末至80年代初主政广州的习仲勋同志,率先在国内提出了一个崭新的观点。他说:“深圳作为全国改革开放的窗口,必须要装纱窗!”在当时普遍追求“速度”的氛围和语境下,提出这个观点,提醒人们注意“质量”,是需要极大的政治智慧和胆识的。

笔者理解,“装纱窗”就是要做“质量控制”,只是从后来的情况看,习仲勋同志的这个主张似乎并未得到认真落实,否则也不出现“先施工后设计”、“边施工边修改设计”这样的怪事了。