学医救不了台湾人

一省单日新增新冠确诊病例549例,12例死亡,这事发生在现在的中国,离不离谱?

再一看,是台湾省的事儿。

台湾最新一轮疫情大规模爆发至今已经超过2周,岛内已经有专家建议应实施更严厉的“第四级警戒”,让当局可以规定民众只在必要时才外出、封锁发生严重疫情的乡镇市区或县市等。

但台湾地区防疫工作负责人陈时中却坚持强调,目前绝对没有需要把防疫指标升级。

全球疫情爆发以来,这种行政官僚与医生、专家意见不一的事件,在很多地方都有发生,尤以懂王与福奇的争执最为著名。但我国台湾省能发生这种状况,既在意料之中,却也有点“不合情理”。

为什么呢?因为台湾当局的各级行政机构的官僚中,很多人自己本身就是大夫。

就这位跟医学专家唱反调的陈时中,从政前就是一名牙医。

台北市长柯文哲,则是在两岸三地医界都知名的外科医师,不但是台湾器官标准移植程序的建立者,更是华人医学界在叶克膜(ECMO)技术上的执牛耳者,其医学造诣可谓精深。

柯文哲

其他如台湾地区副领导人赖清德、民进党籍高雄市长陈其迈、嘉义市市长涂醒哲、前民进党大佬沈富雄、民进党立法机构内召集人柯建铭等,也都是医生出身。

赖清德

医生从政,本身并不奇怪,但在高层政治精英中,竟有如此多医生官员,台湾地区可算在全世界独一份。

然而这么多“内行”的官员,在疫情面前却如此无力,甚至有些更是站在反医学反科学的立场讲话做事,真乃离天下之大谱。台湾地区医生从政,是有历史传统的,而曾经的台湾政坛医者,并不是今天这般模样。

1

1895年,《马关条约》签订,日本开始对台湾的殖民统治,从此开始了长达50年的日据时代。

在这50年里,日本殖民者力求让台湾人“皇民化”,担心他们在政治经济领域学习太多知识,启迪民族民主意识,所以严格限制台湾人报考文政部、理学部和工学部,而就读人数较少的医学部和农学部相对开放。

再加上日本殖民初期,岛内条件比较艰苦,少有日本医生愿意来台执业,但医生又实在是必需品,所以日本于1899年成立了台湾总督府医学校(后变为“台北帝国大学”医学部,也是台大医学院的前身),培养台湾本土医生。

因此在当时的台湾,有条件就读大学的本土精英,医学和农学是他们仅有的选择。有资料记载,1944年的“台北帝国大学”有台湾本土学生85名,其中有80人集中在医学部。可以说医生就是台湾本土精英的代名词。

所以,医学自然而然也成了当时台湾社会运动的主要策源地。有“台湾孙中山”之称的蒋渭水就是其中的代表人物。

蒋渭水,字雪谷,台湾宜兰人。幼年时进入私塾,接受宿儒张镜光的汉文教育,对处于日本当局压榨下的普罗大众悲惨境遇充满怜悯,由此激发了民族主义思想。

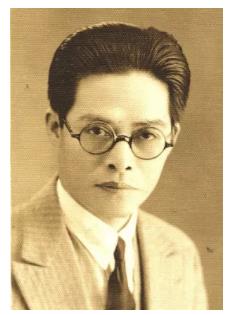

蒋渭水

1910年,20岁的蒋渭水像其他本土优秀学子一样,投考台湾总督府医学校,并一举中第。根据同学和老师的回忆,在校期间的蒋渭水“多才略,而亦敏求”,除了学习医学知识外,还利用业余时间接触社会科学,且更有勇气领导校内外的运动。翌年,武昌起义爆发,蒋渭水认为“要救台湾,非先从救祖国着手不可”,他发动台湾民众捐款,支持辛亥革命。

1913年11月底,孙中山革命失败后赴日本,路过台湾之时,蒋渭水急切希望能晋见孙中山,虽因日本当局在孙中山住地周围戒备森严而未能如愿,但他得到了孙中山热情的回信和所赠送的开国纪念章。

医学院毕业后,蒋渭水在治病救人之余,也积极参与社会运动,由于医生身上的精英光环对民众有很大的影响力,加上蒋渭水顽强的斗争精神,他逐渐成了当时台湾本土运动反抗总督府专制的核心人物之一。

当时的日本正处在所谓大正民主时期,效法西欧,改行君主立宪。但日本人却拒绝给予台湾人这样的民主权利,台湾总督有在岛内至高无上的权力,故被当时的台湾人戏称为“土皇帝”。这也让台湾本土精英非常不满。

台湾总督府

1921年,蒋渭水联手雾峰林家的士绅林献堂与一众同志一起,发起了台湾议会设置请愿运动,要求日本殖民者给予台湾人民主权利。运动中,蒋渭水发挥自己的社会影响力,牵头成立台湾文化协会,作为提倡民权之启蒙运动组织,并发表文章《临床讲义》,从医师角度针砭台湾各种“疾病”。

尽管这次请愿最终失败,但其影响不仅轰动岛内,甚至在日本都赢得了不少同情,对殖民统治震慑极大。

请愿失败之后,蒋渭水等人深感到组织的重要性,遂于请愿运动进行到第三次时,组织“台湾议会期成同盟会”(以下简称“同盟会”)。1923年1月30日,在台的蒋渭水、蔡培火等人向台北州北警察署提出成立同盟会的请求,但是,2月2日结社时旋即遭到总督府禁止。

蒋渭水不惧总督府高压,力主将结社地点移师东京。蒋渭水等人认为,将政治结社活动选址在日本的“天子脚下”——东京,足以让总督府投鼠忌器,不敢跨境执法,而日本政府考虑到国际观瞻,也不敢过于蛮横。于是,2月21日,同盟会在东京重新成立。

但蒋渭水毕竟还是低估了日本人的不要脸程度。

事实证明,当小鬼子没有下限起来,真是非常可怕。由于当时的日本已经施行“治安警察法”,作为管制政治集会结社的手段,总督府检举同盟会会员。12月16日在总督府警务局的主导下,以违反《治安警察法》第8条第2项为由,全台除花莲、台东、澎湖外,同日同时展开大检举,逮捕41人、传讯58人,共有99人遭受迫害,其中有18人遭受起诉。史称“治警事件”。

台湾议会期成同盟会成员

日本殖民者的倒行逆施引起了蒋渭水等人的愤慨,一次在东京的和平结社,居然被台湾总督府粗暴镇压,蒋渭水决定在法庭上作出回击。而总督府过于蛮横的行为,甚至在日本舆论界也引起了不小的方案,这为蒋渭水的法庭斗争赢得了更多空间。

舆论界的斗争最先打响。同情请愿运动的《台湾民报》转载翻译了日本《大阪朝日新闻》1924年3月16日刊登的《台湾议会之起诉案件》,指责总督府的检举是“无理态度,是不贤明的措施”。

1924年4月21日《台湾民报》转载《大阪每日新闻》社评《台湾的自治热》,强调“总督府如果相信这样的检举,就能够绝减台湾的特别议会设置运动,其误解就可谓太甚了”。

蒋渭水则为舆论斗争之火浇了最有效果的一勺油。

1924年2月21日,蒋渭水在狱中创作的《快入来辞》见报,辞中名句“策士同以归正,共扶人道复奚疑”极富情感色彩,表明了他矢志不渝的心志。

眼见一名本可以养尊处优不问世事的精英医生,却为了台湾反对殖民暴政的斗争,甘愿入狱而其志不悔,这一形象在民众中产生了巨大的情感动员效果。

7月份,治警事件开庭,清晨不到五点钟,群众就排队鹄立在台北地方法院前等候,旁听票在十几分钟内全部售罄。买不到旁听票的民众围聚张望,使得法庭外也挤得水泄不通。

本案的主检察官是日本人三好一八,他虽然姓三好,但和三好学生是一点不搭边,相反,他在法庭上“声音极厉,颜色凄怆”的样子,倒是十分三八……据记载,三好的求刑论告前后长达六小时,被认为“是对台湾民众的一种威吓宣传文”。

反观蒋渭水,“对裁判长的答辩,皆是滔滔不竭语调鹰扬、言语明晰、真不愧志士的气概”。

三好对蒋渭水有理有据的答辩非常惊讶,恼羞成怒的他喷出了一句蠢话:“既不喜欢同化政策,此际宜离开台湾。”

反对你殖民者的政策,反倒要让本地人离开故土?

这样愚蠢的表态自然也没有被蒋渭水放过,他在狱中亲笔为《台湾民报》写下题为《这句话非同小可!》的社论,指出1922年翻译简某说了“你若嫌税贵,尽可退去台湾罢”,被当局免职,而你三好“个堂堂的检查官长,敕任官,竟也敢说了这句话,那责任自然要加倍了”。

由于台湾和日本本土舆论界的反弹,法官堀田真猿宣告“检察官起诉证据不充分,判决18名被告等全部无罪”。

但还是那句话,当小鬼子没有下限起来,真是非常可怕。面对判决,检察官三好一八悍然上诉,而台湾高等法院受到总督府和检察势力的压力,判处蒋渭水4个月徒刑,是台湾因政治请愿被拘禁的第一人。

从此,蒋渭水被总督府当局视为台湾政治社会运动的“第一指导者”,认为他“煽动民族反感”,一生受拘捕、囚禁十余次。

一众同志接蒋渭水(中间脱帽者)出狱

蒋渭水医生能够得到“台湾孙中山”的美称,自然不光是因为“弃医从政”的共同经历,更是因为蒋渭水那坚持到底,不畏强暴的勇气,他的同志、台湾诗人叶荣钟就评价蒋渭水称:“革命家最大的必备条件,就是始终不渝的反抗精神,……蒋渭水先生在这一点,可以说是够水准的领袖。”

除了蒋渭水以外,在当时的台湾社会,还有许多医生在各个领域贡献了非凡的成就,有像蒋渭水一样投身台湾人民解放事业,并最终加入中国共产党的李伟光医生;有奠基台湾现代文学的号称“台湾鲁迅”的赖和医生;有开启台湾流行音乐的林清月医生;有“抗日”“媚日”美名恶名于一身的台湾诗人王昶雄医生……

李伟光医生

可以说,日据时代的台湾本土社会运动,某种程度上是属于医生的运动。

2

日本人的统治结束之后,国民党政权接管台湾,本来为台湾光复而高兴的台湾本土精英发现,他们的处境并没有变得更好……

国民党的到来,让台湾有了本省人和外省人的区分。外省人,即随蒋介石到来台湾的,祖籍为台湾省以外的大陆省份的人。

当时,国民党政权不但腐败无能,而且对“本省人”有很大的敌意,比之日本人对台湾人的歧视甚至犹有过之。

1947年的228事变,国民党动用军警,滥杀台湾民众,镇压共产党,动辄以整肃“台岛汉奸”为名义,迫害本省精英。不少人前半生为日本殖民者迫害,抗战胜利后返回故土,又成了国民党的敌人惨遭屠戮,令人唏嘘。

描写228的相关漫画

蒋渭水的养女蒋碧玉护士与女婿锺浩东(时任基隆中学校长)夫妇,为了推翻国民党政权,而参与中国共产党活动,遭国民党逮捕。后锺浩东被枪决,蒋碧玉被判感训。蒋碧玉在面对国民党特务讯问时曾说:“我们能为伟大的祖国、伟大的党在台湾流第一滴血,我们将光荣地死去!”此话后被留于北京无名英雄广场。

228事变后,台湾国民党当局对本省人更加不信任,从而采取了和日本人大同小异的压制政策。在高等教育领域,同样压制本省精英考取文政、理学等学科。

国民党对待外省权贵子弟与本省精英学子的态度差距,可以从两位台湾地区前领导人的早年命运中窥见一二。

陈水扁与马英九

马英九在台湾中考数学只考了48分的不及格成绩,却以保送生身份入读当时台湾最好的建国中学。

等到了高考,马英九只考上了淡江文理学院,但最终却靠所谓“香港侨生”身份入读台大法律系……

马英九虽然生在香港,但不到2岁就随父母移居台湾,其侨生身份实属牵强,真正不断帮他入读名校的,恐怕是他那时任国民党台北市党部主任的老爸……

其父马鹤凌出身湖南湘潭,曾任国民党考纪会副主委,在国民党内位高权重。

马英九的同龄人陈水扁,在台湾高考中以第一名的成绩入读台大商学系工商管理组,但自觉与志趣不符,于是复读一年,再次以第一名的成绩考入台大法律系。

大学期间,陆续申请到水泥公司、农会、中国佛教协会、狮子会台湾分会、国民党等各种奖助学金。大三时,陈水扁考中律师高考(该年1459人报考,录取10名),1974年6月,以第一名成绩的毕业。

一位是一路靠保送入读的关系户,一位是一路第一名的优等生,结果二人毕业之后的命运又如何呢?

竟然是,关系户拿到了国民党培养“党内精英”的中山奖学金赴美留学,回台之后就担任了蒋经国的秘书,优等生却要毕业就去小律所自谋出路……

可以想见,那个年代在政法、社科领域的台湾本省学子,要面对怎样的困境。

所以,在国民党统治时期,摆在他们面前最好的出路,还是只有读医学当医生……

于是一代又一代的本省精英学子投身医学界,而在蒋经国、李登辉统治时期,国开始重用本省人,被民间称为“吹台青”政策。16位“部长”级官员中,本省人从零开始,上升到6席。

本省医生精英由此获得了登堂入室的机会。

90年代“代表本省人”的民进党崛起,台湾医学精英从政的路进一步拓宽。

慢慢的,医而优则仕成了台湾人的一种惯性思维。台大医学院也堪称台湾政坛的“医学版黄埔军校”。台大医学院和台大医院的院长职位甚至成为了政坛高层瞩目的对象。

国民党专政时期,台大医学院、台大医院院长乃至外科主任的任命,都要受到党政军高层的严重干涉,后来李登辉、陈水扁也先后试图干预过台大医院院长的任命。

全球新冠疫情爆发以来,台湾地区成了西方标榜的“民主世界防疫标杆”。当时有西媒刊文认为,台湾政坛高层颇多医生,是台湾可以“防疫成功”的重要原因。

不过,这个神话最终破产。事实证明,岛内“谋独”的政治环境下,医生当了官僚,政客就变成了其第一身份,也很难坚持专业精神。比如作为医生的陈时中,会不知道引进大陆疫苗对台湾防疫有利无害吗?但作为民进党下届台北市长的热门人选,陈时中不可能冒得罪深绿选民的风险提出与大陆合作……

所以,医生专业出身的官僚,并不一定就是最佳的抗疫人选,会给病人治病,并不一定能给社会疗伤……

也许台湾这个病,真该换个“大夫”来治一治了。