百年烂党,懂什么“辛亥革命精神”?——纪念鲁迅先生诞辰140周年其四

而鲁迅先生以文字为辛亥革命修史立传,恰恰具有这样的双重意境:他不仅仅是在思考革命之后怎么办的问题,也是在为新的革命作酝酿。

大陆纪念辛亥革命110周年,海峡对岸的百年烂党急了:

两个“反对”,不过是继续玩弄“不统不独”那套骗人的鬼把戏,一点创新也没有。

这个百年烂党早已跟辛亥革命和孙中山先生没有了任何瓜葛,更没有任何资格以中山先生的继承者自居。

国民党的前身是孙中山先生1894年创立的兴中会、中国同盟会;1912年同盟会联合四个小党派改组,1919年才正式称中国国民党。1923年11月,在中国共产党的帮助下,孙中山先生发表了中国国民党改组宣言。改组前的国民党根本算不上严格意义上的现代政党,更像一个帮派组织。

1924年1月,中国国民党“一大”召开,孙中山先生正式改组国民党,重新诠释了“三民主义”,提出“联俄、联共、扶助工农”的三大政策,并使用苏联顾问,仿照苏共的组织形式,试图改组成一个“列宁式的政党”。因为担心帝国主义干涉,共产国际两次拒绝国民党加入共产国际的请求。

1927年,蒋介石发动四一二反革命政变,实施“清党”和大屠杀,1929年的党员总数比四一二之前锐减1/3以上。仅以长沙为例,清党前号称党员19万之众,清党后仅剩下“合格党员”1526人,“农工两界寥寥无几”。清党打击的不仅仅是国民党左派力量,基层组织更是损失殆尽,从而使得蒋介石的军事独裁得以建立。从信念、政策、组织形式上彻底背叛了孙中山先生改组的那个“革命党”。

所以,今天的百年烂党,其实早已背叛了国民党曾经的“革命党”出身,蜕变成了一个极端反动、腐朽的保守主义政党。

百年烂党大约没搞清楚一个事实:孙中山先生首先是一个革命者,然后才是国民党的一员;辛亥革命首先是一场革命,然后才是国民党参与并领导的革命。

即便如此,辛亥革命的果实还立即被旧军阀窃取。

在鲁迅先生看来,其实有两个“辛亥革命”:

一个是作为全新历史开端的,向人民许以自由和消灭贫困、消除一切形式的不平等和压迫的真正意义上的“革命”;

一个则是以“革命”的名义发生的、并非作为全新历史开端、以中华民国名义出现、作为历史循环的又一个阶段。

鲁迅先生在《华盖集·忽然想到》之三中写道:

我觉得仿佛久没有所谓中华民国。

我觉得革命以前,我是做奴隶;革命以后不多久,就受了奴隶的骗,变成他们的奴隶了。

……

我觉得什么都要从新做过。

退一万步说罢,我希望有人好好地做一部民国的建国史给少年看,因为我觉得民国的来源,实在已经失传了,虽然还只有十四年!

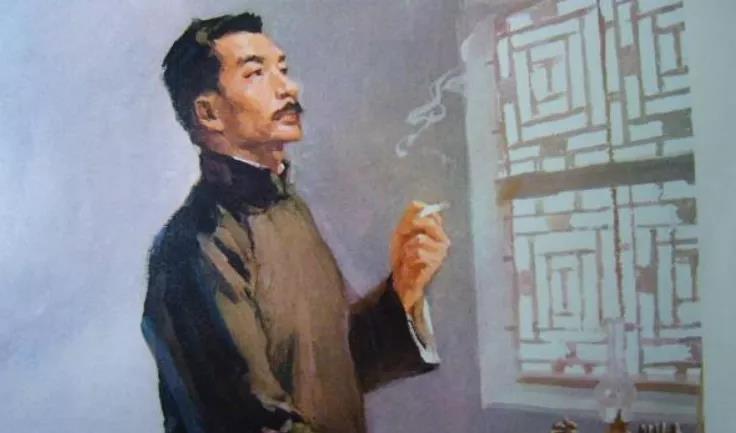

于是,鲁迅先生便以自己的小说来给民国修史立传,以此探求辛亥革命真正的精神。

姜文电影《让子弹飞》里汤师爷拿出的委任状上落款的日期是民国八年,张麻子到来之前的鹅城却仍被恶霸黄四郎统治着。黄四郎的真实身份当然不止是鹅城的一个土皇帝,鸿门宴上黄四郎声称,二十年前曾经同张麻子有过一面之缘。这当然不是戏谑之言,电影的后面,黄四郎拿出一颗地雷交给假张麻子,想让他用这颗地雷炸死张麻子,并且告之假张麻子,这种绝版地雷本来有两颗,在辛亥革命的时候,炸了一颗。

毫无疑问,杀人如麻、已经扼杀了四任县长的黄四郎本人就是辛亥革命的参与者,甚至还是重要参与者,只是辛亥革命的果实已经被黄四郎之流窃取了。

鲁迅先生当然不是给黄四郎、蒋介石一类的“刽子手”立传。在他看来,这类“刽子手”的“革命”不过是“城头变幻大王旗”,不过是“使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸”。

鲁迅先生是要给真正的革命者修史立传。

一类是阿Q式的革命者。小说《阿Q正传》中,阿Q的悲剧在于他一开始根本没搞懂什么是“革命”,只是简单以为革命来了,自己就可以有吃、有穿,能去地主的牙床上和姨太太滚一滚。革命以前,阿Q是做奴隶的,虽然他也“姓赵”;革命以后不多久,阿Q就受了“奴隶”的骗,变成他们的奴隶了,“不配姓赵”。

虽然“哀其不幸,怒其不争”,但鲁迅先生其实对阿Q是有着巨大希冀的:

“他在路上走着要‘求食’,看见熟识的酒店,看见熟识的馒头,但他都走过了,不但没有暂停,而且并不想要。他所求的不是这类东西了;他求的是什么东西,他自己不知道。未庄本不是大村镇,不多时便走尽了。村外多是水田,满眼是新秧的嫩绿,夹着几个圆形的活动的黑点,便是耕田的农夫。阿Q并不赏鉴这田家乐,却只是走,因为他直觉的知道这与他的‘求食’之道很辽远的。但他终于走到静修庵的墙外了。”

作为一个最弱小、最卑微的平民的典型,在被“生计问题”逼得走投无路的时候,阿Q前所未有的孤立,被剥夺成了彻底的“无物质条件”的情况,阿Q们的迷梦最终被打碎,让他们直面无法直面的现实,从而重新获得改变现实的可能,阿Q身上潜在的“反抗性”与“革命性”被激发了出来,这是孙中山们没有看到的。

另一类则是夏瑜式的革命者。小说《药》辛辣地嘲讽了吃“人血馒头”的看客,讴歌了夏瑜这样坚贞的革命者,但同时也指出了夏瑜的革命只是局限在少数人,脱离了群众,没有去教育群众、发动群众,这才是造成悲剧的真正根源。

鲁迅先生后来自己谈小说《药》时说到了群众与革命者的双重悲哀:

“《药》描写群众的愚昧,和革命者的悲哀;或者说,因群众的愚昧而来的革命者的悲哀;更直接地说,革命者为愚昧的群众奋斗而牺牲了,愚昧的群众并不知道这牺牲为的是谁,却还要因了愚昧的见解,以为这牺牲可以享用,增加群众中的某一私人的福利。”

鲁迅先生的“药”不仅仅是给革命群众的,要去彻底唤醒群众;同时也是给革命领导者的,告诉他们脱离群众的革命是没有前途的。

张麻子的“再革命”选择的途径就是放手发动群众,而不是把希望寄托于兄弟几个游侠式的精英壮举。

革命当然是不完美的,更不是能“毕其功于一役”的。辛亥革命刚刚胜利,革命的果实就被袁世凯之流窃取;鹅城革命刚刚胜利,“再过三天,刘旅长的部队就要到了”,老三们也带着花姐去了浦东,远行的列车上黄四郎的身影若隐若现……

再革命之后怎么办?姜文似乎没有给答案。

剥夺剥夺者,反剥夺;再剥夺,再反剥夺……真正的革命当然不是简单的反复,当群众参与到剥夺剥夺者的斗争过程中去了,剥夺者还能照旧的方式剥夺下去吗?

毛委员带领农民剥夺了地主,给农民分到了土地,白狗子回来后又夺回去了,但此时的农民已经不再是原来的农民,革命的精神已经深深地植入到了他们的内心。

而鲁迅先生以文字为辛亥革命修史立传,恰恰具有这样的双重意境:他不仅仅是在思考革命之后怎么办的问题,也是在为新的革命作酝酿。

须知,革命本身才是辛亥革命真正的精神,这也应当是纪念辛亥革命的意义所在。