资本绞杀中医,诺奖却在向中医致敬并继续前进

昨天,几家媒体报道了哈佛大学一篇有关“针灸”的研究论文登上顶级学术刊物Nature杂志的消息。

论文通讯作者马秋富是哈佛大学神经生物学教授,1987年本科毕业于复旦大学,后于加州大学洛杉矶分校获得博士学位,现供职于哈佛大学医学院。目前,他的主要研究工作是希望为针灸提供现代神经生物学理论依据。

马秋富教授

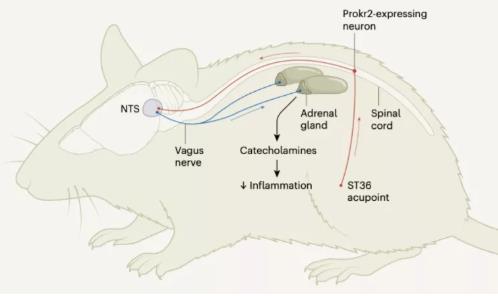

马秋富团队的研究人员发现,在患有脓毒血症的小鼠身上找到其后肢“足三里”穴位(ST36)并对其进行了电刺激,会激活一组表达Prokr2蛋白的感觉神经元,驱动迷走神经-肾上腺通路,使身体释放抗炎物质,有效降低患有脓毒血症小鼠的死亡率。这类Prokr神经元的神经纤维有特定的分布区域,刺激天枢穴(ST25)则没有这样的效果。

Nature的评论文章则指出,此番马秋富团队的研究,“首次提供了一种神经元分子标记,针对其设计特定的刺激方法,可以调节身体机能”。

这种对特定“穴位”进行微弱的电刺激的治疗方法,类似于中医里的针灸。事实上,毛泽东时代大力发展中医药事业,已经五六十年代逐步研制出了电子针灸治疗仪,并在临床广泛应用。

马秋富团队的研究成果无疑从神经解剖学的角度解释了“穴位”的选择性和特异性。当然,更值得中医工作者欣慰的不仅仅是来自现代生物学的“认可”,这些发现实际上可以为优化生物电刺激的参数铺平道路,以驱动不同的自主神经通路来治疗特定疾病,对中医针灸疗法的进一步前进也提供了很大助力。

无独有偶,2021年诺贝尔生理学或医学奖在10月4日揭晓,美国科学家大卫·朱利叶斯(David Julius)与阿德姆·帕塔普蒂安(Ardem Patapoutian)共同获得,以表彰他们在发现温度感受器-辣椒素受体通道TRPV1、触觉感受器-机械敏感离子通道Piezo所作的贡献。

这两位西方科学家的研究,同样与中医有着不解之缘。

TRPV1通道是TRP(transient receptor potential)通道超家族的一员。TRP通道研究的先行者是美国德克萨斯大学朱曦教授,1984年上海复旦大学生物系本科毕业,1991年于美国休斯顿大学获得生物化学博士学位,其后在美国贝勒医学院从事博士后研究。1993年,朱曦教授首次克隆了哺乳动物的TRP通道,并对多种TRP通道生理机能和调节机制进行了深入研究。

朱曦教授

1997年,David Julius在朱曦教授研究的基础上克隆了TRPV1。

2014年,北京中医药大学杨桢教授首先翻译并使用了“热敏通道”(thermosensitive TRP ion channels)一词,将TRP通道理论与中医药理论相结合,与David Julius进行了交流并从其实验室获取了TRPV1、TRPA1的质粒,基于此进行了近10年的不懈研究。

杨桢教授与David Julius合影

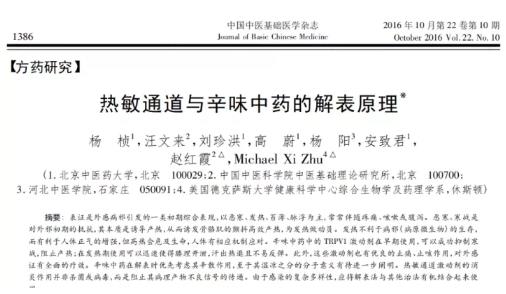

2016年杨桢教授发表了论文《热敏通道与辛味中药的解表原理》,应用TRP通道理论对辛味药解表原理进行阐释,朱曦教授对该论文进行了全文修改。

热敏通道TRPV1阐释了中医辛温解表法的内涵,揭示了辛味药药效作用机制,从现代医学和生物学的角度证明了中医药理论的正确性,更有效地指导了辛味中药解表散寒的临床应用。

中医认为大量的食物有“寒热”之分,这个“寒热”是属性,不是物理学上的温度,这是以往的西医不予认可的。

例如,物理学常识告诉我们,室温下充分暴露的任何物体,温度都是室温。铁摸起来是凉的,不过是因为它传热快而已,不是它本身是凉的。

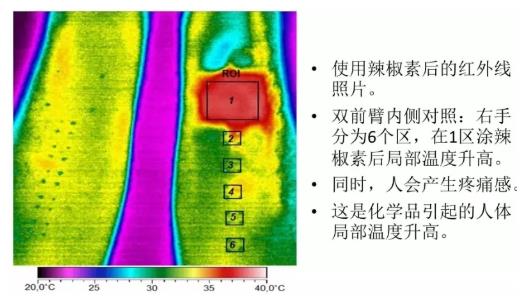

又如此次诺奖获得者的研究,在皮肤一区涂抹辣椒素,结果在这一区局部温度升高,同时人会感觉辣痛。而温度计直接在辣椒上测不出来,是通过人体反应后发热的。

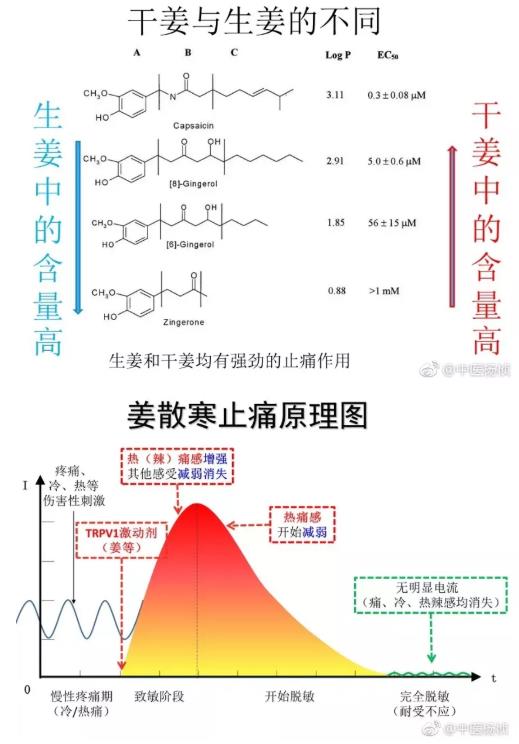

更加复杂的如,中医认为生姜晒干了作用就不一样了:生姜的作用是发汗解表,温中止呕,温肺止咳;干姜的作用是温中散寒,回阳救逆,温肺化饮。

这种说法在以往那些固执己见的西医看来是匪夷所思、没有任何“科学”道理的,但中医的确是在大量的实践过程中发现了这一结论。杨帧教授从热敏通道的方面来解释,为中医的“寒热辩证”提供了现代生物学和医学方面的佐证。

食物的寒热属性是通过人体的热敏通道传导的,寒热感觉是通过热敏通道实现的,这是人体最有名的两个热敏通道。寒通道激活引起寒痛,热通道激活引起热痛,与生理接近的通道激活,人就感觉非常舒服。

通过杨帧教授的研究,热敏通道TRPV1阐释了中医辛温解表法的内涵,揭示了辛味药药效作用机制,证明了中医药理论的正确性,更有效地指导了辛味中药解表散寒的临床应用。

这同样是现代医学对中医的逆推证明,并帮助中医继续向前发展的典型事迹。

笔者在之前的文章指出:中医的诊疗手段是以往的某些现代西方医学工作者不予认可的,但实践上又是行之有效的,根本原因就是“中医是一门实践的科学”。科学技术突飞猛进发展到今天,然而人类对于微观世界和宏观世界的认识仍然还有很多盲区,即便是对人类自身身体的认知。抱着对人类“能力边界”最起码的谦虚,西医工作者也没有任何理由和资本盲目地否定中医。

中医的整体论思想不仅没有过时,反而一直是领先的,这是毛主席号召“西医学习中医”的一个重要原因;无论西方舆论是否承认,从国际医学发展趋势看,西方医学也在开始走整体医学的路线。同样地,现代中医的传承和发展,当然也不应该排斥对现代物理、化学、生物技术的运用,毕竟中医的分科思想和实践就是技术发展的产物,没有什么东西是一成不变的。

事实证明,这样的趋势已经在一步步变成现实。

不仅仅是今年的诺贝尔生理学或医学奖,2017年的诺贝尔生理学或医学奖颁给了三位美国科学家Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash和Michael W. Young,获奖理由是“发现了调控昼夜节律的分子机制”。

三位美国科学家至今才发现生物昼夜节律机制,而两千年的中医已经发现了这样的事实。如《黄帝内经•灵枢》说:“人与天地相参也,与日月相应也。”又如《素问·生气通天论》说:“阳气者,一日而主外,平旦人气生,日中而阳气隆,日西而阳气已虚,气门乃闭。是故暮而收拒,无扰筋骨,无见雾露,反此三时,形乃困薄。”又如《素问·藏气法时论》说:“肝病者,平旦慧,下哺甚,夜半静。”“心病者,日中慧,夜半甚,平旦静。”“脾病者,日肤慧,日出甚,下哺静。”“肺病者,下哺慧,日中甚,夜半静。”“肾病者,夜半慧,四季甚,下哺静”……

《黄帝内经》中有很多关于人体时间节律阐述,远远超出此次诺奖项目结论的认知。如果国内科学家选择研究验证,肯定可以做出更大成就!

中国科学家屠呦呦获得了2015年的诺贝尔生理学或医学奖,就是很好的证明。

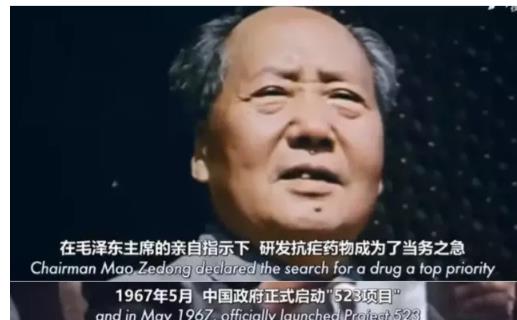

屠呦呦获奖的理由是“有关疟疾新疗法的发现”,这与毛泽东时代对中医药的高度重视是密不可分的。

2015年屠呦呦获得诺贝尔奖时,与国内主流媒体在报道该事件时极力回避毛泽东时代和毛主席形成鲜明对比的是,BBC这个资本主义的媒体却忠实地还原了中国上马抗疟项目的历史过程,出现了毛泽东主席在1967年指示研发抗疟药物的镜头。

而屠呦呦在瑞典卡罗琳医学院领奖时,以《青蒿素——中医药给世界的一份礼物》为题发表了一篇质朴、感人的演讲,忠实地讲述了青蒿素的科研成果及过程,并介绍了中国的科研团队整个集体在青蒿素研制中的贡献,以及中国传统的中医药宝藏。

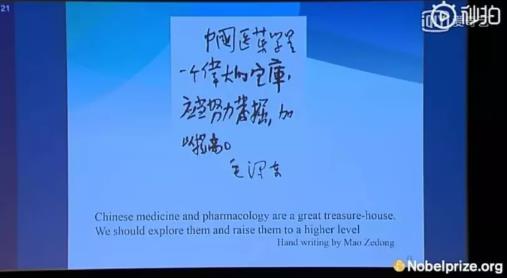

屠呦呦还在全世界媒体面前引用了毛主席指示:“中国医药学是一个伟大的宝库,应当努力发掘,加以提高”。

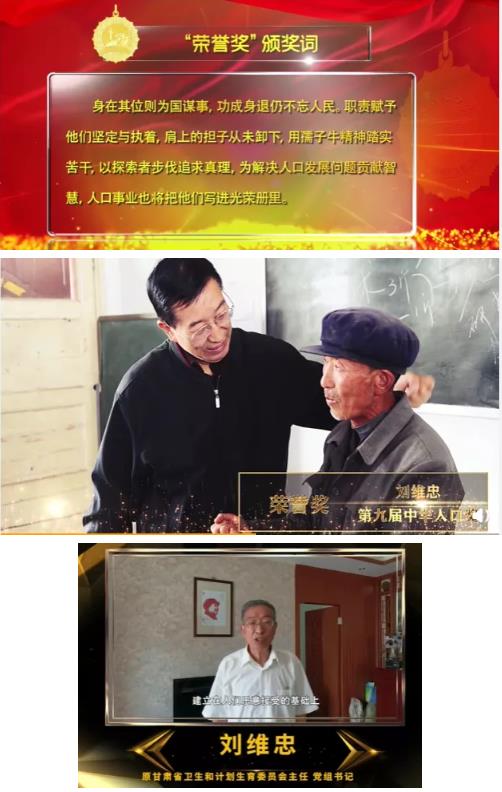

10月14日,第九届中华人口奖颁奖大会在北京召开,该奖项表彰和奖励为我国人口和卫生健康事业发展做出重要贡献的社会各界人士,其中常设奖项“荣誉奖”颁给了“中医人”刘维忠。刘维忠在担任甘肃省卫生厅厅长期间,大力发展中医药事业,在财政并不宽裕的甘肃有效地解决了基层百姓看病难的问题。

这是国家对中医工作者以及中医药事业的又一次肯定,但仅如此还远远不够,网上那些谩骂、诋毁刘维忠的言论还少吗?

在过去近两年时间的抗疫战斗中,中医人以自己的实践行动证明了中医药的巨大价值:对于病毒,中医药不仅能治,而且能防!2003年,国医大师邓铁涛参与非典救治,同样实现了“四个零”的辉煌战绩:即患者的零死亡、零转院、零后遗症以及医护人员的零感染。2020年的武汉,中医院士张伯礼“坐镇”的江夏方舱医院,患者通过服用中药、打太极、按摩、针灸等中医疗法的救治,实现了“三个零”:即患者零转重症、零复阳,医护人员零感染。成都、广州、南京、郑州等地突防后,局部均采用大锅药中药漫灌的方式,有效地遏制了病毒的传播。

不仅仅是武汉攻坚战,在后来的历次“突防”发生后,国医大师邓铁涛的弟子“德叔”先后九次出征,中医药才堪称真正的抗疫防疫的中流砥柱。

然而,明明是“护国护民神器”的中医药,却仅仅扮演着救火队员甚至是一块“抹布”的角色,出了状况,才想到它、才重视它;用完就甩在一边,武汉之后,有关中医抗疫成绩的新闻根本没有得到应有的重视去广泛地报道、宣传;媒体大量聚焦的就是所谓的特效药、疫苗。

这背后的原因不难分析。

一副清肺排毒汤治疗下来的医药成本才一百多元;而西医一个疗程的人均成本却为1.7万,这还是后来中医在武汉全面介入之后拉下来的,重症的人均成本更是达到惊人的15万;现在力推的疫苗仅两针的人均成本就在200元以上,完成全面接种需要三千亿,更别说后面无休止的“加强针”;至于现在媒体鼓吹的单克隆抗体中和抗体“特效药”,是否真正“特效”且不说,仅抗体药物单日采购成本就达8000元,一个疗程下来总成本又是十几甚至几十万。

尽管这些钱主要都是医疗基金支付的,但医保基金那也是老百姓的社保缴存和新农合缴存凑出来的,根本而言还是老百姓的钱啊。医药资本倒是在这个过程中赚的盘满钵满了。

这恐怕才是媒体压制对中医药的宣传,资本实力雇佣水军在各大社交媒体大肆抹黑、诋毁中医药的根本原因。

尽管诺贝尔奖在人文社科领域的文学奖、经济学奖早已经成为帝国主义进行意识形态战争的工具,但诺贝尔奖在自然科学领域的权威性仍然是值得肯定的。

诺奖连续“致敬”中医药,针灸登上顶级刊物Nature杂志,这些现象无一不在证明毛主席的论断——“中国医药学是一个伟大的宝库”;中医的整体论和朴素的辩证法思想,已经和正在成为现代医学发展的方向和大势所趋。

1955年4月15日,毛主席针对中医讲了这样一段话:

“针灸是中医里面的精华之精华,要好好地推广、研究,它将来的前途很广。有些同志坚持努力,是有成绩的,也证实了中医政策的提出是正确的。中国医学的经验是很丰富的,它有几千年的历史了,要有同志去整理它。这项工作是难做的,首先是卫生部行政领导上不支持,去年七月以后可能好一些,但还没有具体行动。我是支持的,我可以当卫生部长,也可以把这项工作做起来。不要以为我不懂医就不能做,这不是懂不懂医的问题,而是思想问题。”

为了中国人民的健康,为了中医药事业的振兴和发展,为了中国科学技术的进步和弯道超车,就该拿出毛主席的气魄:“我可以当卫生部长”,并为此不惜先后撤掉王斌、贺诚两位阻挠中医发展卫生部副部长!