由当前的抢购潮回看1988“价格闯关”

近日,商务部印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》,“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品”。

这则通知与近期的台海局势、“大流行”在多省市卷土重来以及不断上涨的菜价发生了巧妙的耦合,如一场“及时雨”引发了“抢购潮”在多个地方的疯狂生长。

虽然前天商务部消费促进司负责人出面解释,“通知”被“过度解读”,“从目前的情况来看,各地生活物资货源充足,供应应该完全有保障”。但从舆论传播角度讲,有些东西一旦引发,就会存在越描越黑的风险。直到昨天“抢购潮”似乎依然还在延续,据媒体不完全统计,抢购潮已经在江苏常州、河南郑州、安徽蚌埠、重庆等多个地方出现。

“武统误会”引发的偶然的“抢购潮”不是笔者最担心的,就像2011年的食盐请购一样,很快就能过去;笔者真正担心的是“抢购潮”又一次为“价格闯关”的提供了借口和舆论动员。

这样的担心并非多余的,这轮“抢购潮”除了引发了食品板块股票的集体涨停,而在此之前就已经有多家食品龙头站出来宣布产品涨价。

所以,这轮抢购潮并非简单是老百姓的“非理性”造成的,更多是基于生活常识,对已经出现的“涨价潮”的应对。

十几元一斤的菠菜已经不是什么稀奇事,猪肉价格也已经开始了回升;不仅仅是食品领域,垄断了中国日化市场的宝洁、联合利华、金佰利相继宣布涨价……

在最冷的冬季即将到来之前,煤炭价格早已出现了疯涨。尽管国家队已经出手控制并暂时稳定住了价格,但煤炭价格的高企却已经是不争的事实,动力煤价格已经是去年同期的两倍以上。与之相伴随的是电力市场化改革进入实施阶段,尽管民用电暂时不受影响,但阶梯电价的调整其实已经是变相涨价,此外还有水价,笔者在之前的多篇文章已经在呼吁关注这个事情。(如:《涨了电价又涨水价?》)

笔者是不赞成个体通过囤积去应对涨价的,快消品都是有保质期的,你又能囤积多少呢?老百姓真正应该关心的是“价格机制”问题,就像毛主席说的,“你们要关心国家大事……”

原材料成本的上涨的确是涨价的好理由,但原材料又是怎么上涨的呢?在全球增长停滞、消费萎缩的大环境下,原材料真的会供不应求吗?

按照一般的价值规律,是供给与需求决定商品的价格,然而这个前提是充分的自由竞争;在这样的机制下,只要产能充足,商品的市场价格就能被压低,这也是前一段时间猪肉价格大幅下跌的因素之一。然而,自由竞争只是一个暂时状态,最后必然有资本家竞争失败,导致另一部分资本家形成垄断,这是马克思主义讲述的基本道理之一。

扩大产能只是资本在自由竞争阶段为了尽快占有市场所采取的手段,资本的根本动机还是追逐利润。在垄断形成以后,对垄断资本而言,降低风险、榨取最多利润率的手段绝不会是扩大产能,反而是垄断企业之间达成协议,控制产能提高价格。如果产能过剩就能抑制涨价和通货膨胀,那么也就不会出现上世纪70年代的滞涨危机了。本质上讲,这就是垄断资本联手打劫的过程。

当青菜价格上涨的时候,大部分媒体将镜头对准了受灾的菜地,可有多少媒体真正关注过农民那里青菜收购的价格呢?农民那里的收购价上涨10%,到作为消费者的市民终端手上却被放大到100%的涨幅,这样的例子并不鲜见。笔者在以前讲猪肉价格上涨的时候也分析过,核心问题就在“渠道”的逐步垄断化上,只是这样的文章不受待见,经常就被莫名其妙地“用户投诉”了。

前不久,四川发布新修订的《生猪屠宰管理条例》,四川全省的生猪屠宰场已经被砍掉了3/4,只剩下780余个,一般的中小屠宰场想要取得全部的证件是很难的。这样的举措无疑将猪肉供应渠道进一步集中了,对于那一二十家正在着手垄断全国的养猪巨头来讲,无疑是一个利好消息。而前一段时间的“十元猪肉”时代亦将如“昙花一现”,“卖一头猪亏七八百”的惨痛场景正在将一大批去年肉价高企的时刻重新涌入的中小养殖户挤出市场,猪肉定价权恐怕早晚将彻底转到养猪巨头们手中。

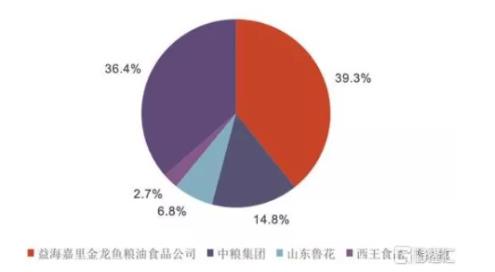

在粮油领域,以新加坡企业丰益国家旗下的益海嘉里为例,自80年代进入中国市场,借助中国市场的丰厚盈利,益海嘉里在母公司丰益国家于2012年跻身全球财富500强、国际粮企前三甲。2019年益海嘉里的小包装食用油、包装米、包装面粉市场份额分别为38.4%、18.4%、26.7%,均为中国市场第一;食用油领域更是超越中粮集团,成为绝对的市场“一哥”。

尽管2020年底至2021年3、4月间,金龙鱼就已经上调过部分产品价格,面对这波“抢购潮”,金龙鱼刚刚表示,“目前油种涨价幅度尚未完全覆盖原料上涨的幅度”,这话的意思是很明显的。

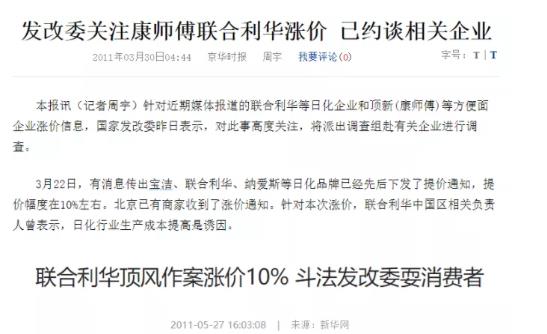

在日化市场,垄断的格局也早已形成,宝洁、联合利华、强生这三大巨头就独占了中国市场份额的大半壁江山,仅宝洁一家就占了31%的中国市场份额,巅峰时更是占到了47%……

即便面临不断的“约谈”,这些垄断巨头还是一路将中国市场的日化用品价格不断推高。

面对抢购潮,粮食和物资储备局负责人出来表示,今年“丰收已成定局”,“当前库存总量充足,处于历史高位,国内粮食市场供应完全有保障。”“粮食应急加工企业达到5500多家,36个大中城市及市场易波动地区成品粮油库存保障能力都在20天以上。”

以往粮库动辄着火的新闻,让很多人不信“库存高位”的说法。笔者觉得,这还不是关键问题,关键是要考虑在于“产能充足”的情况下,面对早已垄断化的粮油市场,公权力能否压住垄断资本榨取最大利润冲动的问题。

长期以来,主流经济学家和自由派公知将反垄断的主要矛头指向了国有企业,仿佛消灭了国有企业的垄断,老百姓就能买到便宜的东西了。但后来发生的事实说明,这完全是骗人的鬼话。涨价最积极的恰恰是那些亟需抢占市场并获取垄断地位的私人资本和外国资本,涨价最慢的反而是国有资本垄断的电力、铁路。

所以,“涨价”的关键问题不在于“垄断”,而在于“资本垄断”,在于所谓的“价格市场化”——它并不是真的尊重所谓的“价值规律”,只是由计划经济下的公权力定价变成了垄断资本联手定价。不过,当国有企业变身“国有资本”,以利润为主要考量目标的时候,“涨价”的冲动也就开始越发明显了。

而真正开启“价格市场化”的恰恰就是1988年的“价格闯关”,这在当时已经引起了巨大的争论。在我们审视当前的“抢购潮”的同时,很有必要再回顾一下这段争论。

1988年,一些部门简单地照搬西方市场经济的做法,推行“价格闯关”,结果导致物价动荡、民生受到严重影响。

1988年初,赵xx提出要用主动涨价和提高工资的办法来进行价格、工资改革。5月16日,赵xx开会决定拟定价格、工资改革方案。5月18日,姚依林向正在杭州休养的陈云通报价格、工资改革的意见。

姚依林说:我们设想,从明年开始,每年价格上涨百分之十,连涨五年。每年人均收入增加百分之十一、十二、十三、十四,算四笔账。陈云问:你看可以理顺价格?姚依林答:我讲初步理顺,用五年时间。陈又问:物价连涨五年,情况会有什么变化?姚答:价格总水平提高百分之六十到八十,工资增加百分之百。陈云表示怀疑,说:“物价每年上涨百分之十,连涨五年,我打个很大问号。”姚依林说:这条路是否走得通,我也没有把握。陈云进一步点出:问题是,物价连续上涨百分之十,影响的面很大。如果把这个计划公布于众,赵xx敢讲不敢讲?姚依林:那非讲不可。

陈云又谈到物价上涨后不拿工资的农民怎么办,并说:根本问题是农民从土地转出来,拿工资,比当农民好得多。但这个事很不容易。我们有生之年,农业过不了关。1984年粮食丰收,有些人头脑发热。我说,万元户没有那么多,无粮则乱。当时,有些人不相信。这次谈的是一个牵动整个国计民生大局的问题,因此谈了两个多小时才结束。

5月28日,陈云同李鹏谈话,明确反对拟议中的价格、工资改革办法。他斩钉截铁地讲了他的不同看法:“每年物价上涨百分之十,办不到。我是算账派,脑子里有数目字。理顺价格在你们有生之年理不顺,财政补贴取消不了。”

出乎陈云意料之外的是,尽管他已如此明确的表达了他对可能引起经济动荡的经济改革的忧虑,但他的意见仍然没有得到认可,在最后通过的价格改革方案中,他的意见事实上已经被否定了——最后通过的价格改革的总方向是,少数重要商品和劳务价格由国家管理,绝大多数商品价格放开,由市场调节。用五年左右时间,初步理顺价格关系。工资改革总的要求是,在价格改革过程中,通过提高和调整工资、适当增加补贴,保证大多数职工实际生活水平不降低,并能随生产的发展而有所改善。

陈云沉默了。

方案一公布,旋即引起城市居民的恐慌,出现多年少见的全国性抢购商品和大量提取储蓄存款的风潮。

10月8日上午,陈云同赵xx谈了一次话,首先指出:

“在我们这样一个社会主义国家里,学习西方市场经济的办法,看来困难不少。你们正在摸索,摸索过程中碰到一些问题是难免的,还可以继续摸索,并随时总结经验。”

陈云以往有时也用过“市场经济”的提法,这次特意加了“西方”两个字,意思是指在经济体制改革中,照搬“西方市场经济”的办法,脱离中国是一个社会主义国家的实际,一定会遇到不少困难,是行不通的。

接着陈云就当时经济工作谈了几点意见:

第一,还是粮食问题。“粮食问题始终是一个大问题。十亿人民要吃饭,农民种地卖粮给国家,天经地义。现在相当大一批农民搞乡镇企业,买粮食吃,不能小看。”

第二,陈云指出目前农业和工业生产中普遍存在掠夺式使用资源的倾向。谈到农业,陈云认为:“种田必须养地”。但是,“化肥用得越多(超过一定数量),土地就越瘦,今后必须大力提倡施用农家肥”。

第三,陈云再次强调他历来的主张,反对各行其是的现象:“在经济活动中,中央应该集中必须集中的权力。搞活经济是对的,但权力太分散就乱了,搞活也难。”

第四,陈云又再次强调财政平衡,重申“永远不打赤字财政”。

第五,陈云指出必须历史地辩证地对待过去经济工作中采用过的办法。他说:“在历史上起过作用的办法,现在不应该全部照搬,但也不能一概否定。”

陈云这段谈话的核心意思,就是面对已经出现的重大问题,提醒要重视毛泽东时代的成功经验,这些话其实毛主席老早就指示过了,“以粮为纲”、“农业八字宪法”、“论十大关系”……这些都是被弃之如敝履的宝藏。

同样是在这一年,还发生了我们熟知的王震怒批《河殇》的事件。

陈云和王震,这两位元老在最后日子里,都在不同场合采取不同方式表达了对已经出现的问题的隐忧,表达了对毛主席的怀念,这样的现象不是偶然的。

时间已经过去三十多年,市场机制在中国已经完全成型,而全球资本主义体系又到了一个临界点,全球的“涨价潮”不过是冰山刚刚浮出的一角。无论是1930s还是1970s,怎样应对资本垄断所带来的问题,美帝国主义有它的应对方式,共产党人也应该有自己的应对方式。

最核心的问题,还是为了谁、依靠谁的问题。陈云和王震当年的震怒不过是告诉我们一个浅显的道理:一切改革,都不应以损害大多数人的利益作为代价。