美国是如何打舆论战的?

如果说1991年的海湾战争预示了人工智能技术支撑下的陆海空天加电磁和网络的综合军事斗争形态,今年的俄乌冲突则将军事战场之外、全球化条件下,以“攻心为上”的超限战博弈方式展现在了我们面前。

以美国为首的西方世界对俄罗斯实行的心理战由点及面,既针对俄罗斯的政治和经济精英,也通过体育、教育、艺术、贸易、金融、科技等国际化组织和社交平台,以全面孤立的方式针对俄罗斯民众进行广泛施压,寄希望于通过“四两拨千斤”的方式以压促变,从俄罗斯内部瓦解其战略攻势。

不过除此之外,还有一个比较容易被忽视的侧面,那就是美西方自身内部的心理防线建设。其所展现出来的“攻守皆备”的特点和效果值得中国重视。

俄乌冲突爆发后的第二天,也就是2月25日,《华盛顿邮报》就刊登了一篇报道,梳理了冲突爆发前13天以及去年年底以来拜登团队的一系列动作[1]。如果大家还有印象的话,或许还记得冲突前全球媒体上一度充斥了很多美国发布的俄军部署和调动信息。拜登、布林肯、沙利文甚至亲自上阵,预言俄军随时将发动进攻。

按照《华盛顿邮报》的说法,这种主动公开美国所掌握的战略情报的做法都源自于去年12月底拜登所决定采取的一项策略。更有意思的是,该策略的重点并不在于阻止俄罗斯进攻乌克兰,而在于通过发布特定信息来塑造美国国内的公众认知,抵消来自俄罗斯方面信息的影响。

在西方特别是美国二战之后积累起来的政治传播文献中,关于媒体如何通过议题设定(agenda setting)、框架(framing)和启动效应(priming)这三种主要模式来左右大众心理认知的研究已经汗牛充栋。通过以特定的呈现方式来突出特定议题,西方所开发的政治传播工具已经可以比较有效地左右大众,影响其在行使政治判断时的视野范围和所依据的标准及原则。

比如在俄乌冲突爆发之前,媒体就通过突出乌克兰的国家主权、弱化北约东扩的历史、弱化乌克兰和俄罗斯的复杂历史渊源、以及不断强化普京本人所谓帝国野心的阴谋家形象,使得冲突爆发之后美国民众很容易就接受了“俄罗斯入侵乌克兰”这种单一解释,从而为后续一系列针对俄罗斯的制裁赢得了公众支持,甚至连石油和天然气等生产生活资料价格高涨也一度被美国民众接受为一种可以忍受的代价。

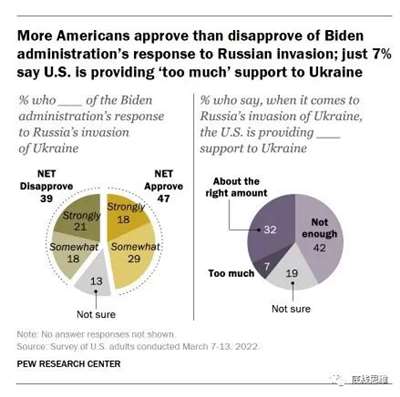

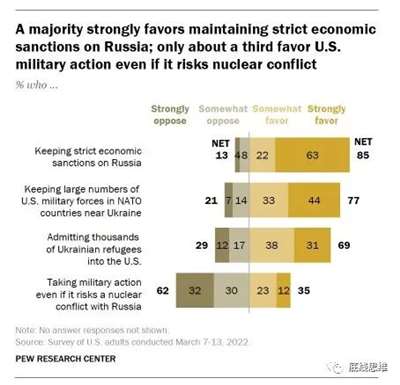

根据皮尤研究中心3月7日至13日针对10441名美国成年人的调查,32%认为美国对乌克兰提供了足够的支持,42%则认为远远不够,只有7%的人认为美国支持过多。另外高达85%的人支持对俄罗斯进行严厉的经济制裁,77%支持美国维持在乌克兰周边的北约国家中的军事部署,甚至35%的人在可能爆发核冲突的危险下也支持美国直接采取军事行动。

图一:美国如何支持乌克兰

图二:对俄罗斯的态度

俄罗斯的心理战手段一度让美国颇为忌惮,以“今日俄罗斯”为代表的媒体矩阵在美国媒体市场上也有一定的影响力和受众。美国这次通过消减“今日俄罗斯”的传播渠道,加上上述心理防线的建设过程,在很大程度上就屏蔽了俄罗斯方面信息传递的效力。

即使普京三度亲自上阵,长篇累牍地解释俄罗斯的立场,但因为俄方已经丧失了对事件性质的定义主导权,所以目前看来对美国民众并没有产生显著影响。虽然福克斯新闻台中的一部分人基于“联俄制华”的目的宣扬美国与俄罗斯和解,甚至有22%的共和党支持者在盖洛普的调查中希望美国完全撤出北约。但和皮尤的数据对比来看,目前这不是美国民众的主流意识,也没有影响拜登目前的对俄罗斯政策。

图三:对北约的态度

如果说框架效应主要通过不同的叙事表达策略来影响公众的判断和决策,那么议题设定和启动效应则更多试图影响公众进行判断时所采用的依据。如果要达到最大效果,就需要经过一个长期的准备、铺垫过程,然后才能在关键时刻发挥最大效用。这样的一个心理建设过程本质上既是防守,同时也是一种进攻手段。在俄罗斯身上观察到的操作模式和效果,目前在中国身上也在逐步显现。

国内曾经有一个传播甚广的报道,CNN驻华盛顿特区的国家安全事务记者凯莉⋅阿特伍德在参加布鲁金斯学会的线上讨论时,提出了一个观点,认为特朗普政府后期对待中国的一个重要操作特征就是要抹黑中国在国际舞台上的形象,将中国在受众心目中树立成一个“坏蛋”。

那么美国媒体上近些年来在涉疆、涉港、涉台、南海、知识产权、网络攻击等议题上的反复炒作,从政治传播的角度来看,就可以理解为在为启动效应做准备。通过在前期植入大量关于中国的特定负面信息和叙事,框定、塑造美国民众对中国进行政治判断的基础和依据。这样在以后需要的时候,后续信息就可以顺利激活、调用已经铺垫完成的前期信息和框架,让民众自主得出对中国的负面评价和判断。

为了检视2016年以来美国民众对中国态度的变化,笔者选取了美国政治学界最权威的全国选举调查数据(ANES)。该调查自1948年开始,每两年或者每四年进行一次,问卷题项除了涵盖受访人的基本社会经济状况指标,还包括各种热点问题。

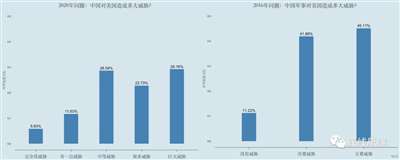

2016年的一个问题指向美国民众对中国军事威胁的感知程度。2020年的一个问题则升级为对中国整体威胁的判断。图四右边显示的是2016年的回答情况。认为中国军事是一个主要威胁的人数占比为45.11%,次要威胁的人数占比为41.88%。只有11.22%的美国民众认为没有威胁。图左边是2020年的回答。如果把回答项合并一下的话,可以看到认为中国是美国主要威胁的人数占比达到51.91%(22.73% + 29.18%), 次要威胁的比例为40.22%(11.63% + 28.59%),认为没有威胁的比例降到了5.83%。从2016年到2020年转变看法的人群中,很大一部分从没有威胁直接跳到了主要威胁。

图四:中国对美国的威胁

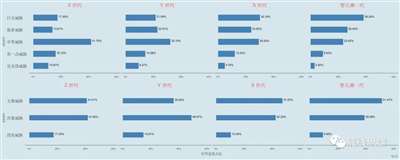

图五根据受访者的党派归属强度做了一个细分。共和党支持者中认为中国是主要威胁的比例普遍高于民主党支持者和独立选民。这其中铁杆共和党支持者最为突出。认为中国是主要威胁的比例在2016年是57.98%,2020年是73.57%,上升了将近20个百分点。在所有不同类的党派支持者中,认为中国没有威胁的比例都显著下降了。

图五:各党派支持者对中国的威胁感知

图六反映的是不同受教育程度的美国民众对中国的威胁感知。2016年的时候认为中国是主要威胁的人数比例随着受教育年限的降低而小幅升高,也就是说,教育程度更低的人群中认为中国是主要威胁的比例更高。但是到了2020年,这个差别不仅基本消失了,而且研究生学历中的占比反而达到了最高。

从高中以下到研究生,将“巨大威胁”和‘很多威胁’合并之后,认为中国是主要威胁的比例分别为46.3%,54.5%,54.25%,55.1%,56.18%。而且研究生学历中认为中国没有威胁的比例也变成了最低。我们一般假设学历越高,行使判断时所依据的信息丰富程度也会越高。由此反推也可以看出这四年中美国媒体叙事变化所带来的深刻影响。

图六:不同教育水准下对中国的威胁感知

图七是根据年龄段的细分。1946至1964年出生的为“婴儿潮一代“;1965至1980年的是“X 世代”,1981-1996年的是“Y 世代”,1997-2012年的是“Z 世代”。“婴儿潮一代”作为最老的一辈,认为中国是主要威胁的比例从2016年的51.47%上升到了2020年的64.74%。“X 世代” 作为60、70后,“Y 世代”作为80后,认为中国是主要威胁的比例也分别都有增长。唯一出现下降的是“Z 世代”,从2016年的41.01%下降到31.31%,但“Z 世代”中认为中国是中等威胁的比例从41.65%上升到了57.82%。而且同样也出现了认为中国没有威胁的人数占比大幅下降的情况。

图七:不同世代对中国的威胁感知

最后的图八是根据地域的细分。不出所料,在共和党占优的南部地区,认为中国是主要威胁的占比最高,2016年是49.36%,2020年是56.23%。其他地区的比例虽然略低,但和南部也并没有显著的差别。

图八:不同地域对中国的威胁感知

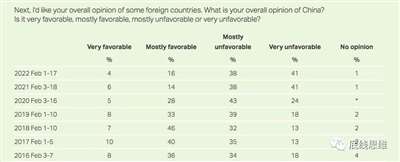

以上只是针对数据的粗浅分析,但已经显示出从2016年到2020年,可以说在美国地不分南北,人不分老幼,无论是何种党派归属和教育程度,对中国持有更高负面印象的比例都在增加。今年是美国的中期选举年,ANES今年的调查要明年才能最后公布。不过图九中盖洛普的跟踪调查显示出,从2020年到现在,负面看待中国的比例同样又有一个大幅跃升。

图九:2020年以来对中国的态度

在美国这样一个多族裔国家,要在全社会公众意见层面取得一致并非易事。就对外政策而言,美国公众由于缺乏具体的兴趣和知识,更谈不上能够影响具体的对外决策。当年小布什就曾一再扬言,他并不关心民调和焦点访谈小组的分析结果,只关心做他认为是正确的事情。

远的不说,从越战到伊战,再到撤出阿富汗,美国的具体决策和公众舆论没有任何关系。不过这不代表公共舆论在美国不重要。根据阿尔蒙德1960年的经典研究,美国民众在对外政策领域的所谓舆论意见更多地不过是一种“情绪”。为了让这种“情绪”不干扰甚至是顺应对外政策精英的决策,美国总统团队现在很重要的一部分工作就是去主动塑造、引导公众情绪。

从数据上来看,美国公众针对中国的情绪已经表现出比较高的负面同质性。这样的心理塑造过程一旦完成,就将更加方便美国决策层在需要的时候制定更强硬的对华政策。中方的叙事角度和内容也就更加难以影响美国公众。

不过这个看似攻守兼备的心理建设过程管得了一时,管不了一世。它对美国来说也可以变成一把双刃剑——脱离了国际关系基本准则,这种技术流的政治沟通操作只会让美国在集体迷思的道路上越滑越远。

参考资料:

[1]https://www.washingtonpost.com/politics/2022/02/25/inside-biden-putin-ukraine/