由莫言先生的“大风”论,想起毛教员的“风”论

最近,听闻莫言先生的“大风”论,第一感觉是很抽象,很空洞,犹如应景作文。仔细一看,差不了太多:莫言先生那个给年轻人的暖心小视频我是看不下去的,看到一半——嗯,大概一半不到吧,手指就自动把它划走了。

有人说,莫言先生这不过是名人煲的心灵鸡汤,因此似乎高级了点儿,也能得到无脑粉的一通狂赞,以及情怀党毫无理由的刷屏——假如我或者别的什么小人物来絮絮叨叨的讲这一通,怕是无人理睬,在当今这个浮躁的社交媒体世界根本掀不起任何涟漪。

有人说,莫言先生作为一个以“批判”为自我使命的文学家,在毒打当今年轻人的资本面前,完全失去了批判性,竟跟挂着“官”字号的胡锡进一样煲起这种心灵鸡汤来了,——这实在是所谓“批判文学家”的退化。

我倒觉得,说“退化”,是美化、洗白了莫言先生;在我所知,莫言先生的所谓“批判”锋芒,是从来没有指向作为一个阶级整体的资本家的,可能只有若干零碎的、肤浅的反官僚主义意义。

去年莫言先生下凡到公众号,我把他批了一下,当时旧号粉丝多一些,里面就有人说我肯定没有看过莫言先生的作品,也敢妄议“大师”,实在不像话!我说老实话,我不但看过,而且老早就看过(高中时代),只是后来再也没有翻过,对小说的具体情节也记不起来了。

丑话说在前面,我对莫言先生历来是缺乏好感的,或者说并不“捧”他。高中时候不知怎的,突然掀起一股看莫言小说的潮流,——可能是因为当时距他获得诺贝尔奖不久吧。当时我们从学校图书馆借阅莫言先生的小说,那套莫言作品集还是我们老校长捐赠的。我们老校长是个好共产党员,好领导,他没有多少官僚架子,能够跟学生、教职员工打成一片,有原则性,也有人情味。但是,我敢打包票:他老人家肯定没有读过莫言的小说,甚至也不曾稍微了解其小说的情节。只是“诺贝尔奖”这块金字招牌实在太管用,弄得像莫言先生的公众号一样,他说什么都有人看、有人追捧,他的作品也是如此。

老实交代一下,我在高中时代的思想还是偏自由化的。毕竟那个年代,当时的舆论氛围下,我感觉,不少人都觉得“美国的今天就是我们的明天”,什么“自由民主”,当时不搞,五十年以后还是要搞的。那会儿觉得,毕竟人家是“发达国家”,我们是“发展中国家”——“发展中国家”,不就是要“发展”到“发达国家”去么,有什么错?

但是,即使在这种思想背景下,我也感觉到,莫言先生的作品,解构、抹黑、否定毛主席共产党领导的中国革命史,解构社会主义新中国合法性的动机或“私货”,还是很明显的。可能因为我历来对历史、政治比较感兴趣,比较敏感,我没有从“纯文学”的角度看待莫言的小说。只不过那时候我对自由派文人还是很“宽容”的,因此虽然看破了他的用心,还是觉得无可厚非;但也始终没有对莫言作品留下强烈的印象。

莫言先生说,“我有一种偏见,我认为文学作品永远不是唱赞歌的工具。文学艺术就是应该暴露黑暗,揭示社会的不公正,也包括揭示人类心灵深处的阴暗面,揭示恶的成分。”这话莫名其妙。实际上,“歌颂”与“批判”,或“歌颂”与“暴露”,往往是一体两面。不错,莫言、方方等人的作品是不歌颂毛主席、共产党;但是,反过来,它们往往就是歌颂了地主、资本家、外国帝国主义者,把他们写的文明、高尚、纯粹,写成是决定中国命运的进步力量。如前所述,莫言先生他们也是执行“双重标准”的,即从来没有把所谓“批判”的矛头指向现代社会真正的统治者、真正的极权者——资本家。

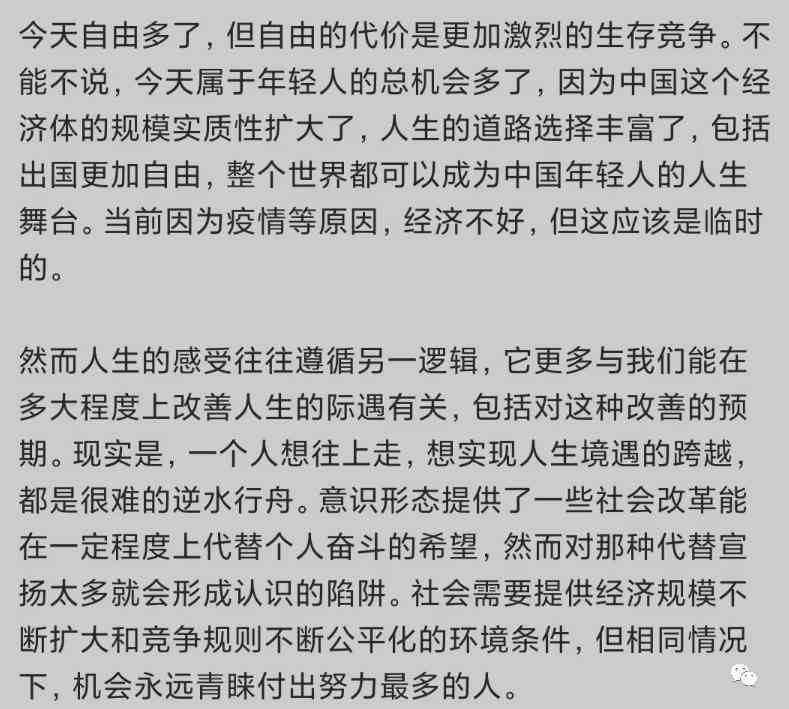

当前年轻人的最大问题是什么,较普遍状态是什么?是在各类资本的压榨下喘不过气来,哪里都在卷,不知道自己到底适合干什么,不知道“努力”哲学还能不能奏效,更别奢谈什么人生的意义、国家的前途、人类的理想。年轻人在资本的大风面前是小草,说倒就倒,早就倒了,莫言先生才来劝我们“不要被大风吹倒”。正如你不能说“警惕”已经出现的事物,说不客气些,莫言先生这个说法多少透着一股子伪善,资产者文人的伪善。

老实说,我也不认为莫言先生的“大风”论是在鼓励年轻人给资本家卖命;我更多感觉“不要被大风吹倒”是一种“凄凄惨惨戚戚”,意思是你们年轻人虽然被资本压榨成这样,但是,也不要太消极呀。我更多是这种感觉。因此,我更愿意把莫言先生这碗鸡汤,不是理解为馊了的,而是没啥味道的,比起胡锡进那句“机会永远青睐付出努力最多的人”,少了一丝打鸡血的快感。

我对这样一个莫言先生是充满“理解之同情”的。现在的莫言,其实更像是一位被他者推到自媒体和年轻人面前,进行无力的表演的可怜的老人。从胡锡进到莫言,我更多看到资本吹鼓手的一种“话术贫乏”,他们已经越来越缺乏强有力的一套东西,去给年轻人打鸡血,让他们好好给资本家打工,“努力”“奋斗”“付出”之类早已是陈腔滥调中的陈腔滥调。

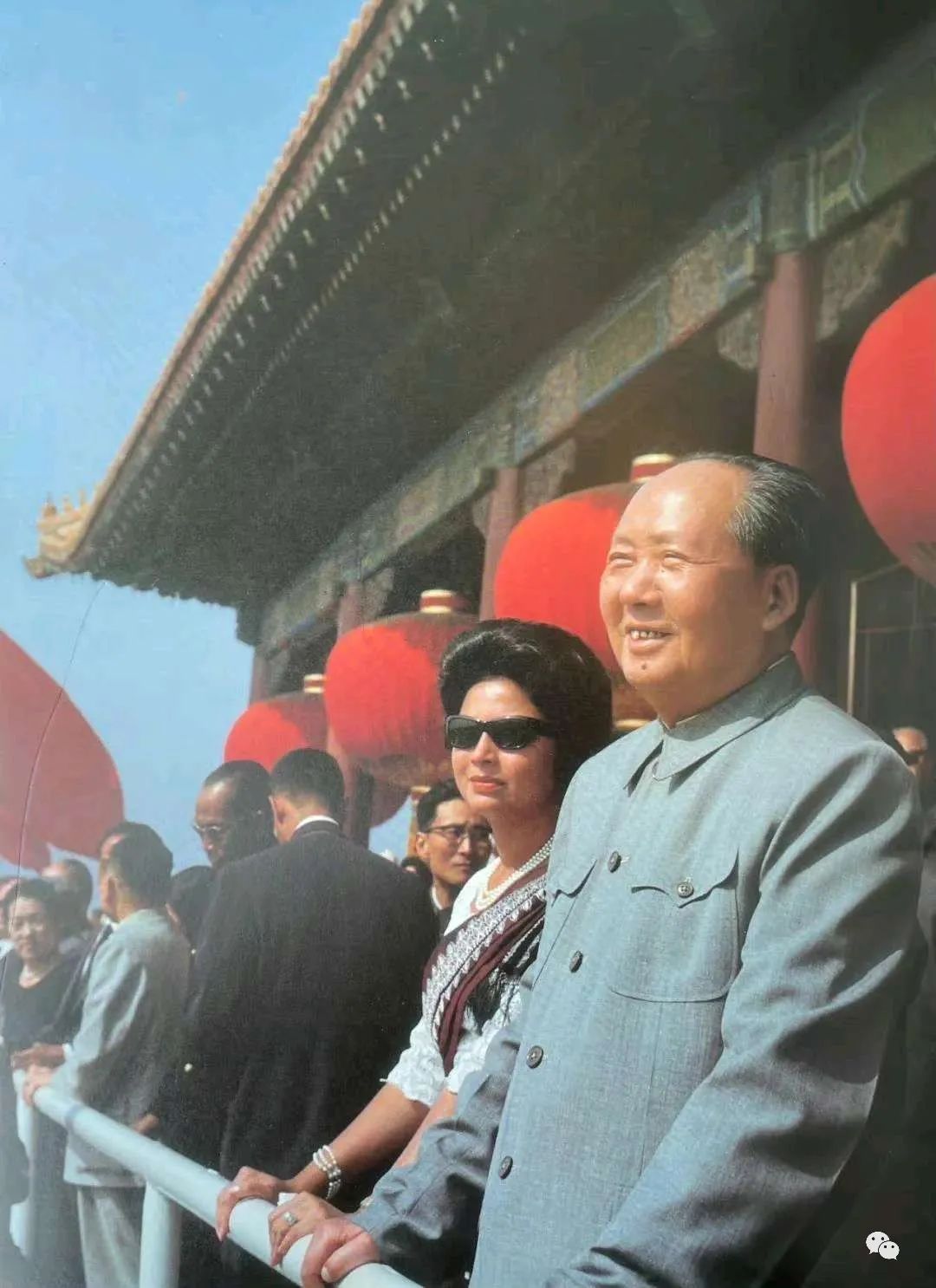

看到莫言先生的“大风”论,我倒是想起了另一位老人,他的“风”论:不是西风压倒东风,就是东风压倒西风;我们说西风压不倒东风,东风一定要压倒西风!

不错,作为青年导师,他无疑比什么胡锡进、莫言之类“乌烟瘴气的鸟导师”更够格,也更接近年轻人的心态。年轻人之所以跟毛主席有更多的亲近感,之所以越来越多的年轻人跟毛主席产生亲近感,就是因为革命者最年轻、永远年轻,他毕生不变的革命理想主义激情足以鼓舞千秋万代的青年。“一百年后还要不要革命?一千年后要不要革命?总还是要革命的。总是一部分人觉得受压,小官、学生、工、农、兵,不喜欢大人物压他们,所以他们要革命呢!”

胡锡进等市侩主义者会认为:切,谈什么理想!能当饭吃?

不错,理想真的能当饭吃,精神也是一种食粮。尤其在现实的压迫,使那些看似“革命空想”的话语变得越来越真实、越来越贴近年轻人生活实际和心理的时候。相信越来越多的年轻人会聚集到他的红旗下,而这,也才是“五四精神”的真正传承。

聚成一股风!

把那西风压倒!!

原题:莫言先生的“风”论和毛教员的“风”论