甲午战争前后,日本是怎么打舆论战的?

盖着黄龙旗下葬的美国人

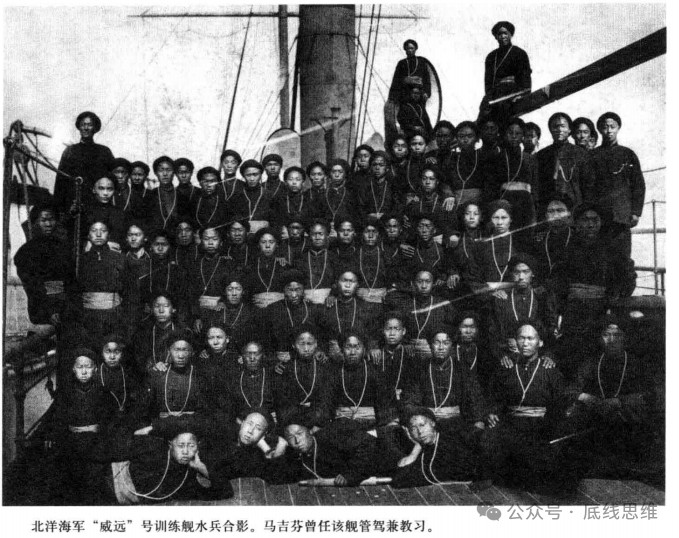

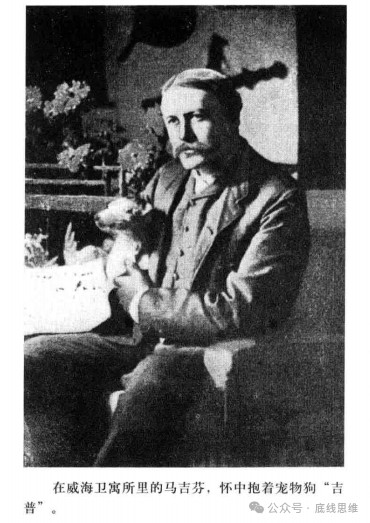

1897年2月12日,原北洋水师“洋员”、镇远舰帮带马吉芬(Philo Norton McGiffin),即将在美国纽约海军医院里,接受眼球摘除手术。他突然吩咐护士帮自己把小皮箱拿来,然后又借故支开了护士。

紧接着,整个医院都听到一声清脆的枪响:马吉芬,这位亲历了甲午战争的美国籍军人,选择用箱子里一把左轮手枪,结束了自己37岁的生命。人们从血泊中找到一张纸条,那是他最后的遗言:“我的心属于中国,属于北洋水师。”

这一天,正是他的两位老战友,北洋水师提督丁汝昌以及“镇远”舰署理管带杨用霖的两周年忌日。

而在这之前的两年里,这位出身美国军人家庭,曾在黄海大战里浴血奋战,回到美国家乡后迅速成名,被美国人尊称为“马吉芬少校”的传奇人物,内心却长期沉浸在巨大痛苦中。不止因为北洋水师老战友们的相继殉难,也不止因为战争给自己留下的伤痛。而是他吃惊地发现:作为甲午战争中战败一方的清王朝,以及在战争中付出牺牲的清军官兵,竟然遭到美国媒体多年如一日的嘲讽抹黑。

在当时美国的各类报纸刊物里,对于清军特别是北洋水师的嘲笑丑化,堪称比比皆是。至于战胜一方的日本,却被美国媒体各种吹捧。在美国记者的笔下,日本军队不但纪律严明战斗素质奇高,而且“对美国人极其文明友好”。初回美国时,马吉芬仅仅因为反驳了美国记者“日军文明”的说法,就被扣上了“辱日”帽子,遭到各种口诛笔伐。

因此,不甘受辱的马吉芬,在这两年里,一直奔走在各类演讲活动中,竭力告诉美国人甲午战争的真相。曾被美国海军拒之门外的他,还穿着北洋水师的军服,出现在美国海波特海军战争学院,为学员们讲述真实的甲午战争。他在为美国报纸刊物撰写的文章里,不但盛赞了丁汝昌等老战友的伟大品格,更怒怼了美国媒体对北洋水师的种种丑化:“中国海军,不是你们所说的那样贪生怕死、昏庸无能。我们的同胞,总是在侮辱中国海军。”

但他的这些努力,在当时的美国却是苍白无力。特别是他那些为北洋水师“正名”的言论,却被人嘲笑是“精神出了问题”。扭曲的舆论加上病痛的折磨,让他终于在丁汝昌忌日这天,做出了悲剧的抉择。几天后的葬礼上,他盖着北洋水师的黄龙旗下葬,墓志铭由他的父亲亲笔撰写:“谨立此碑纪念一位深爱着自己的祖国,却把人生献给另一面国旗的勇士。”

后世很多年轻的中国人在读到他的结局时,也常常不明白一件事:为什么明明是作为被侵害一方的中国,却遭到美国媒体如此罔顾事实的丑化?其实,这正是甲午战争前后,西方媒体态度的缩影:战争中承受了巨大伤亡,战败后更割地赔款的中国,不但没有得到多少同情,反而成了诸多西方媒体的靶子,长期被冷嘲热讽。相反是作为侵略者的日本,不但攫取了大量实际利益,更借助这场侵略战争,成功在国际舆论场上打造了自己“文明”的人设。

舆论战场上,大清输得比水陆战场更惨。

晚清舆论的闭塞且自大

如果你真能穿越到甲午年间的晚清朝堂上,指责晚清“名臣”们打输了舆论战。那么晚清外交家黄遵宪的遭遇会告诉你:给晚清官员说“舆论战”这个词,其实是高抬了他们。

1894年8月1日,清王朝正式发布宣战谕旨,甲午战争爆发。而距离战场千里之外的新加坡,46岁的清王朝驻新加坡总领事黄遵宪,正对着一堆书稿唉声叹气。这位曾在日本生活过五年的晚清外交人才,早在甲午战争爆发前七年(1887年),就完成了50万字的《日本国志》,该书涵盖了近代日本政治、经济、文化、外交、科技、军事等各方面第一手真实资料。甲午战争的突然爆发,更让这本书堪称晚清君臣最急需的“宝典”。

但就是这样一本“宝书”,自从修订完成后,就是命运多舛。黄遵宪曾经试图由总理衙门官方出版,尽管有张之洞等重臣力荐,总理衙门的反应却异常冷淡。后来他又找到了广州当地的书局,结果也是被一拖再拖,甲午战争爆发时,此书的出版依然遥遥无期。直到甲午败局已定,这部书才终于得以刊刻,然后迅速封神,被康有为、梁启超等人花样点赞。而从甲午战败到抗战胜利的半世纪里,它也被一版再版,是中国一代代进步人士的必读书目。

可笑的是,就是在大清正式宣战的这天,大清朝堂上的“名流重臣”们也没忘了翻书。某位大臣当天就“早抄谕旨半开,午读《明纪事》读倭患及援朝两议”。大战当前,他们宁可从四百年前的明代史料里找经验,也绝不看一眼真实记录当前敌人的《日本国志》。

同样是甲午战争宣战前后,大清朝驻英国公使龚照瑗,却正在法国忙得团团转。这位“大清裱糊匠”李鸿章的实在亲戚,身为驻外公使,却对外语一窍不通,外文报纸自然也极少看。人在法国的他,主要靠英国员工马格里来搜集情报。而马格里带给他的,基本都是英国坊间小道消息。诸如“英国反对甲午战争”“俄国给日本施加压力”等假新闻都是这么来的,然后被龚大人照单全收,成了清王朝眼中极有价值的战略情报。

一个对《日本国志》极度无视的朝廷,一群连外语都不明白,外国报纸也不看的外交官。对比第二次鸦片战争后,魏源《海国图志》遭到的凄凉局面,我们不得不说,洋务运动这么多年,这大清的进步,着实进步得可怜。如此“可怜”的大清朝,要求它去打好舆论战?几乎奢求。

说起甲午的舆论战,很多后人都在关注“晚清媒体”的槽点,比如战争爆发时,《字林沪报》等媒体那喊打喊杀的文字,以及战场败退连连时,《电视斋画报》等报纸那一篇篇公然造假,将败仗一次次说成胜仗的新闻报道。但比起这些活剧来,晚清舆论战真正的失败,还在于高层的无知,从头到尾,无论洋务派还是顽固派,脑筋里都毫无“舆论战”这根弦。

所以,在甲午战争的舆论层面,清王朝的做法,往好听点就是简单粗暴。美国人丹涅特这样形容清王朝“舆论战”中的无能:“以口舌文告,日劳精弊神于英、俄、德、法、美五国之交,垂五十日。迄无要领”。一百多年后,学者阚延华也发出了一声长叹:“翻遍甲午战争期间所有的《纽约时报》《泰晤士报》等大报,没看到一篇中国官方或者个人主动提供给国外公众阅读的资料。”

而比起晚清重臣们对于舆论战的无知,日本却在挑起战争前,就高度重视舆论战。当大清驻英公使龚照瑗在法国乱收小道消息时。日本驻日公使青木周蔵,则给日本政府报告说:“我以前就与《泰晤士报》建立了关系……把英国政府拉向我们一边……请寄供政治上和私人之用的额外经费。”

在整个甲午战争的舆论战里,日本也是做戏做全套。清政府不允许任何外国记者随军采访,日本则主动邀请了129名西方记者。日本本国更有66家媒体,向前线派出了一千多名记者。整个战争进程里,日本也做足“摆拍”,诸如“优待清军战俘”“攻克清军阵地”“救助朝鲜难民”等“大新闻”,都是从文章到图片,舆论造到极致。诸如青木周蔵等日本驻外公使,还亲自下场撰文。

但清王朝之所以输到体无完肤,不止是“态度”与“做戏”的差距。更重要的,是日本两个至今值得我们警觉的伎俩。

甲午战争海战图

并没有过时的把戏

日本“舆论战”的第一个“拿手好戏”,就是他们的“钞能力”。

比如上面说到的青木周蔵,甲午战争爆发前,为了打好舆论战,拼命向日本当局要钱。但千万别以为他们是“钱多人傻”。日本当时高薪聘请了美国《纽约论坛报》记者豪斯,以西方媒体的游戏规则,打造日本“文明”的人设。在甲午炮声还没响起时,相关的文章已经开始了“轰炸”。

而在整个甲午战争进程里,日本更把现代新媒体常见的“买水军”“请大V”等套路,提前一百年玩到熟练。日本当时在西方媒体投放的“有偿新闻”,都有明码报价:日本在中央通信社发一篇新闻,价格是100英镑,而在路透社发一篇?价格是606英镑。要知道,在当时的英国,一名教师的年薪也不过85英镑。这“公开费用”,简直不惜血本。

所以如果回看甲午战争时期的西方媒体报道,我们会看到一堆“奇文”。战争爆发初期,《纽约先驱报》就说“日本解放朝鲜”,《泰晤士报》说日本的出兵“保障朝鲜安全”。在灭绝人性的旅顺屠城后,《泰晤士报》更用大量篇幅,绘声绘色描述日本如何救济难民。其实,都是钱到位了。

甚至,在甲午战争的一些大事件上,更常见当时一些“西方大V”跳出来给日本背书。1894年7月23日,搭载中国士兵的英国商船“高升号”,被日舰“浪速”号击沉。如此“打英国脸”的行为,引发了英国舆论的愤怒。但没多久,剑桥大学法学系教授韦斯特莱克以及牛津大学教授胡兰德等人,就相继发表高论,认为悲剧的主要责任在中国一方。诸多英国媒体也相继改口,原本令日本陷入舆论被动的“高升号”事件,就此反转。

对比一下这些年里,每当有“日本知名人物”去“拜鬼”时,总有各种“清醒人士”发表高论,花样洗白当事人。对比历史必须说,这是一百多年前的老伎俩了。

1894年10月6日 《伦敦新闻画报》所描绘的中国高升号运兵船被日本浪速号巡洋舰击中后,开始沉没。

但日本“舆论战”比“砸钱”更让我们警觉的,是他们的“洗白”手段。

还是以“高升号”事件为例:日本在进行媒体公关时,不是简单的“砸钱造舆论”,相反是几步走的花招:第一步,模糊责任,把冲突的起因,说成“中国军舰态度极不友好”,在细节上修改真相。第二步,混淆视听,淡化主要矛盾。他们抓住“日军营救落水欧洲水手”这一个新闻点大做文章,且让收够了好处的被救水手出面替日方背书,成功转移了公众视线。第三步是汹涌的舆论攻势,几大收足好处的西方媒体齐上阵……

而在惨绝人寰的旅顺大屠杀后,面对诸多亲历事件的西方记者的报道,日本的表现更好似戏精上身。首先是造舆论,对旅顺屠杀的真实性避而不谈,反而大肆渲染“中国虐待日本战俘”等谣言,伪造了大量“中国军队残暴弑杀”的材料,散布“日军只是合理报复”的论调。而后伪造现场,邀请西方记者前去报道。

被日本“重点投资”的《泰晤士报》,这次更是急先锋。在报道了“日本救助难民”的话题时,《泰晤士报》笔锋一转,说“大部分回到那里的人他们都同意那些令人遗憾的事情已经是犯罪,但也说是可以谅解的”。这等于是不动声色,就否定了日本的屠杀罪行。对那些有关“旅顺屠杀”的新闻报道?《泰晤士报》更是直接一棍子打死:“那些外国记者给军队造成的令人厌恶的流言已经被驳斥了”。

在“用一个谎言替代另一个谎言”这一技巧上,从甲午到今天,类似的把戏,在西方某些媒体身上,早就屡见不鲜。

三十七年后的叹息

很多国人说到甲午战争,常说这是“梦醒之战”。但在“舆论战”方面,至少民国的“精英”们,真的没醒。

1928年5月,日本侵略者出兵济南,制造了震惊中外的“济南惨案”。而日寇的“舆论战”,也是故伎重演,他们在全球各大报纸上投放新闻,宣称日军是“对中国军队暴行的反击”。甚至当南美几个国家的报纸,刊登“济南惨案”的真实报道时,日本驻该国使馆竟亲自下场,威胁报社撤回报道。《泰晤士报》更是再次为日寇摇旗呐喊,甚至“感谢日军在济南的仁慈”。

而当时的中国国民政府呢?只是一句简单的回应:“对日案切勿擅自通电发表”。

三年后的“九一八事变”里,侵占东北的日寇,更在舆论战里无所不用其极,侵略战争被美化成“保卫日本利益”,西方媒体上,一批为日寇背书的“西方专家”们,大呼“中国排外招来日本反击”,其颠倒黑白之本事一如既往。那位至今还在某粉丝群里中极有号召力的“总裁”,却对他的“少帅兄弟”私下一句话:“他们(日本人)嘴大,我们嘴小,倘若抵抗,国际上就不好说话了。”

从甲午的“不会打”,到抗战爆发时的“不敢打”,近代中国在舆论战里吃的亏,就是那个落后挨打时代,最生动的缩影。

参考资料:钧正平:130年前的甲午之战中,大清王朝早已在另一个战场不战先败

阚延华:甲午战争中的中日舆论战

陈悦:他选择了中国——马吉芬传