欧洲金靴:《我是刑警》是一部纪录片

看《我是刑警》感慨颇深。

与其说这是一部电视剧,不如说是一部刑侦纪录片;与其说是一部刑侦纪录片,不如说是一部公安系统机制改革与体制革新的历史政论片。

剧集通篇1/3的篇幅都在描摹上一个时代显著的公安系统内部的种种沉疴难祛,说白了就是每每“自己人给自己人制造困难”。

几乎每一个案子都会遇到“对嫌疑人还没施展动作,公安内部先‘打‘起来”的状况。

权力,面子,利益,互相交织。

今天我们已习以为常的上级委派、异地用警、联合并案,在上一个时代的基层警域难如登天。

看似大家披着同一层皮、顶着同一尊国徽在做事,实际各有各的山头,各有各的地头蛇做派。尤其涉及积案的并案更是阻力重重——咋的,我本地龙都破不了的案子,你外地的来了就能破?张口就要并案?那我的面子往哪搁?

即存在着“有权不用过期作废”的思想,一些地方公安乃至地方主政者喜好“一朝权在手,便把令来行”那一套,有的虽然不敢明着对抗,但却阳奉阴违,上级政策指令在执行过程中便大打折扣。

为面子使绊子倒还好,但实际情况中,跳出剧情之外,这种地方保护主义的背后屡屡是政商勾结、警黑一体的腐事,即公安内部的犯罪保护伞问题,这是动辄以下游公权力抗衡异地并案、阻挠更高侦破力量下渗基层的主要动机。

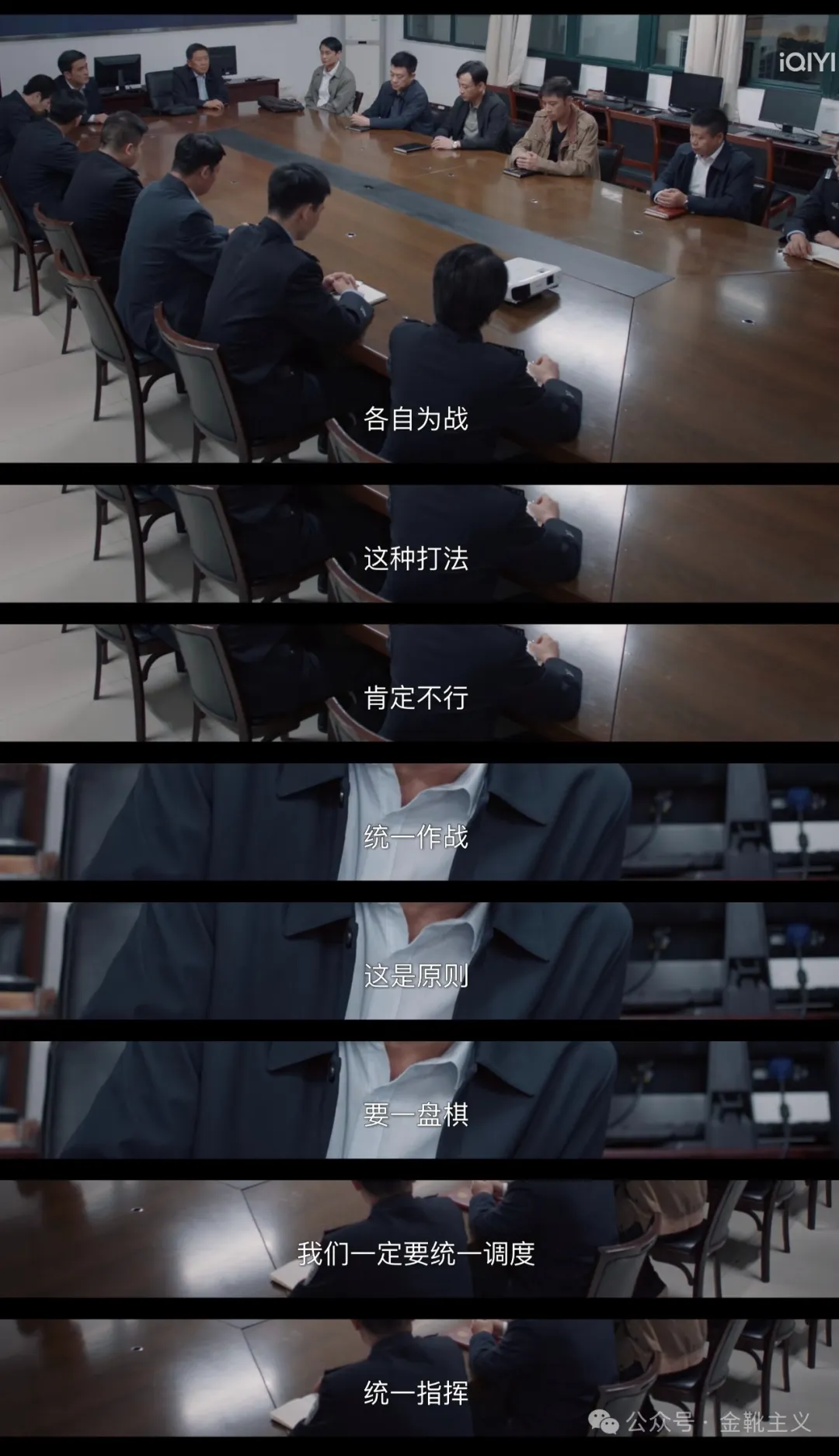

所以《我是刑警》中会不止一次提到“机制问题”。

包括数年前的反腐剧《人民的名义》也有演绎省厅与市局公开对抗的戏码——在程度被祁同伟从光明区分局“捞”去省厅办公室的剧情中,祁同伟对赵东来的那句台词相当露骨:

毕竟我们省厅不归达康书记领导嘛!

以及电视剧开头针对丁义珍案件,李达康以绝对地方保护主义的姿态与最高检公然争夺丁案的办案权,皆是不同级别、不同系统、不同单位之间利益斗争的艺术化展示。

这就是为什么十八大后(准确的说是2014底/2015年初)会大力度进行公安体制改革。

2015年2月发布的《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》就提出:

解决公安的‘地方化’问题。

本来,作为拥有一定武装力量的公安机关,应当维护国家利益和社会公共利益,执行国家的法律和法规,保证警察权真正成为“国家公器”。

但是,由于实际情况中公安机关隶属于各级政府,公安机关的人、财、物被控制在同级党委政府之下,公安机关往往只能成为服从各级党委政府指令的机关,失去最基本的判断力。

想想《人民的名义》里赵东来为何处处为李达康马首是瞻,见到李达康进办公室吓得连文件都拿不稳…

上世纪末以来,尽管公安机关在业务上是接受上级公安机关指导的,且随着中央转移支付制度的实施,中央政法经费被拨付给各级公安机关(一定程度上缓解了公安机关过于依附同级政府的问题),但是,公安机关对同级党委政府的行政隶属关系并没有发生实质上的变化。

结果,在一系列涉及地方党委政府与公众发生矛盾的案件中,公安机关都成为维护地方利益甚至个别人利益的工具,而失去了作为独立执法机关的品质。

从历史看,自80年代以来,公安体制也曾发生过一些具体的变革,比如建立巡警体制,建立指挥中心,推行派出所、刑事警察相结合的侦查体制,推行“侦审合一”,实行交巡警合并等等。

但这些由公安部主导的改革,充其量只是公安机关内部职能、组织或工作方式的调整,而没有触及公安机关权力的重新配置问题。

而2015年初的那份《改革意见》,当时是经过政治局常委会议审议通过的。

公安部负责人当时在接受新华网采访时直言:

(这次改革)很多措施跟自己较劲,有的对自己开刀。

当然,彼时能对公安进行大刀阔斧的手术,也是源于2014年对政法系统的一轮超强反腐肃清(不解释,都懂的)。

《改革意见》发布时,时任公安部治安管理局副局长、现任公安部机关党委常务副书记的华同志随即通过新华社,以打击环境污染犯罪为例发声:

公安机关打击犯罪,面临地方保护主义、取证难鉴定难等多种困难和问题……要加强打击力度,与有关部门加强协调配合,形成联动机制推动综合治理。

公安机制改革十年,如今异地用警、联合并案早已成为家常便饭。

说起来,现在的公安部王部长,从警仕途中就是一个善于异地用警的高手,一路走来就给全国公安做了范例。

不论是在福建时打掉芗城区黑社会吕其太,还是在河南省打掉当时号称“全国前三夜总会”的郑州皇家一号(调动新乡公安突击检查,绕过郑州公安;且最后审理也是在新乡市中院,杜绝郑州方面插手),都将异地用警的威力发挥到极致。

前年的唐山烧烤店暴力案件亦是如此,唐山市方面的公安力量没让参与一丁点,全权交由廊坊警方侦办;同时期被群众举报的唐山长宁道星际酒吧涉黑案,也是交由滦州公安侦办。

地方保护主义的恐怖性是难以想象的,许多陈年旧案无法侦破的原因往往就在于此。

由于恶性案件通常牵涉到一个地方的官员政绩和省市区县面貌形象,因而被掩盖和封锁就有了避免不掉的政治性辅助。

且即使历经改革和荡涤,也时时面临着死灰复燃的风险。

不久前的河北石家庄酒店针孔摄像头偷拍案,其中基层派出所肆无忌惮的庇护纵容还记得吗?皆由此因。

而如果跳出公安系统的框架,纵观上一个时代中国的政治图景,其实不难发现所谓“地方保护主义”本就是那一时期央地关系的某种体现。

诸侯并起,藩镇割据,山头林立,某些经济发达的地域甚至搞起”XX互保”,明里暗里对抗中央的支援西部战略…

吴稼祥有句话说得好:

改开就是搞分封制,放出了九头鸟!

公安层面的“地方不买账”也只不过其中一个领域的常态例证而已。

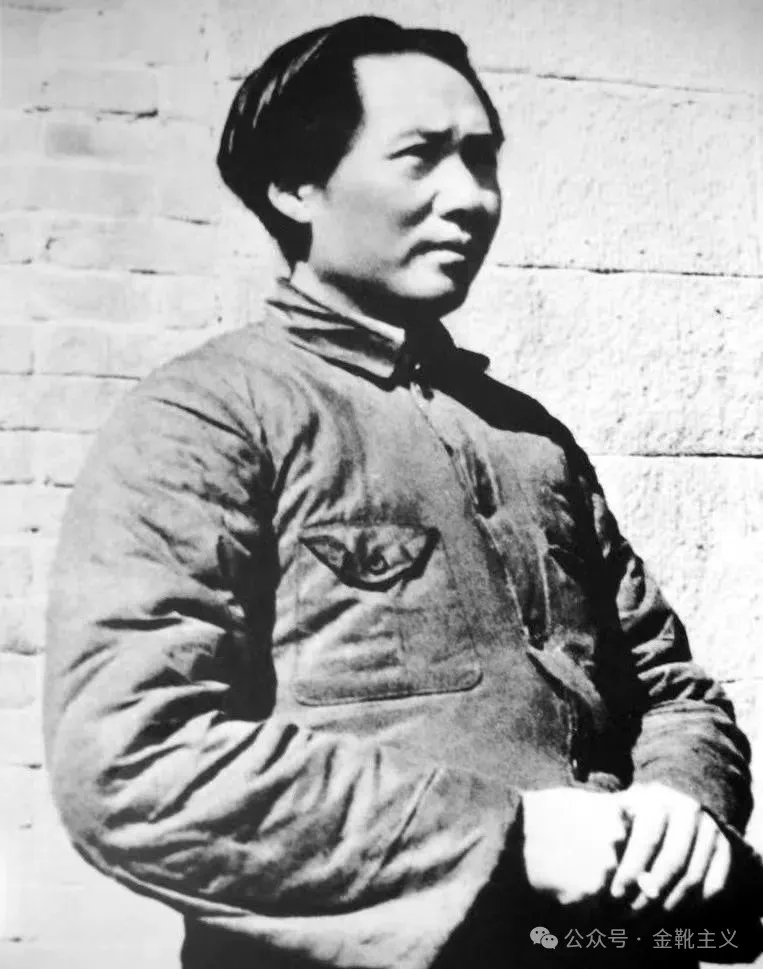

毛主席曾有剖析:

一个地方的革命党、革命军队起来打敌人,就很自然地形成各个集团、各个山头。所以我说山头主义是中国社会的产物,是中国革命特殊情形的产物,应该承认这个东西。

早在土地革命时期、各个革命根据地长期开展相对独立的游击战争时,就出现过一种带有小团体主义和宗派主义性质的错误倾向,毛主席那个时候就批之为“山头主义”。

后到抗日战争时期,党和革命队伍内部又一度严重地存在带着盲目性的山头主义倾向,妨碍着党的团结和战斗力的增强,也使得延安整风和七大在党史中的地位格外重要。

就主观原因而言,毛主席认为山头主义是由党内教育不足造成的,从三湾改编、古田会议,到延安整风、党的七大,建政建国之前,党和军队的每一次重要自我革新无不带有鲜明的“去山头”、“去门阀”、“去宗亲”的色彩。

因为山头的一旦形成,一定会伴随着封建性质的地方独立王国的拔地而起,紧跟着的就会是严重的腐败和全国革命凝聚力的下降。

上一个时代,应该都听过一句戏谑:“政令不出XX海”,即是这种政治格局的某种形象化具现。

2015年底,彼时刚卸任的教育部副部长张保庆在接受记者采访时就深有感慨地说:

中国目前最大的问题是政令不通,XX海制定的东西有时都出不了XX海。像解决困难学生助学贷款的事情,下边根本就不听嘛,连这样的政策都不执行,还说别的吗?

除了教育系统,就在张保庆说话的当口,国务院制定关于加强煤矿安全工作的两个文件不久,山西省吕梁市便又发生已责令停产整顿的煤矿却再次出现违法生产而导致特大伤亡的事故。

时任国家安全生产监督管理总局局长李毅中痛心地说:

这说明有令不行、有禁不止的状况,已到了不能容忍的地步!

上一个时代还有一句民间顺口溜不知各位是否有印象:

中央政策大晴天,下到地区起点云,传到县里变成雨,落到镇里淹死人。

“县城婆罗门”现象为何会出现且至今难以根除,根源缘由都是在央地关系的大框架下的基层衍生。

投射到微观的公安刑侦领域,就是上一个时代里常见的基层公安不听指挥、对抗上级委派并案、动不动给你来个陈年旧案积压多年死活侦破不了的闹剧……

这就是电视剧《我是刑警》的动人之处。

从剧情的角度这不是一部“爽剧”,它的节奏十分缓慢,且采用了较为老派的“卫视剧”叙事,而非我们早已习惯的网剧叙事。它没有过多的跌宕起伏,更没有什么“反转”,而是纪录片式的平铺直叙,并运用了大量笔墨去描写人物在面临体制问题、机制难题时的“情绪褶皱”,因而有种别样的回味无穷感。

结合近二十年来的改革变迁,《我是刑警》中武老师的这句台词堪称本剧的剧眼

一个人对社会最大的贡献,就是把个人行为变成国家行为,最后再变成历史行为。

从记录的角度,这部剧是具有相当当量的历史价值的。

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴主义”,授权红歌会网发布】