【新潘晓来信】一名失业青年的牢骚

【编者按】1980年5月,发行量超过200万册的《中国青年》杂志,刊登了一封署名“潘晓”、充满青年人困惑的长信,并首次提出“主观为自己,客观为别人”的伦理命题,最后感叹:“人生的路呵,怎么越走越窄……”随即,一场持续了半年多时间的全国范围内的“潘晓讨论——人为什么要活着”就此引发,共有6万多人来信参与讨论。这个事件后来被称之为“整整一代中国青年的精神初恋”。现在,我们离“潘晓来信”的讨论已经过去了40多年。今天的青年人,不也面对和潘晓一样的困惑吗?在潘晓来信所催生的个人主义浪潮中,青年人的路是越走越窄,还是越走越宽呢?今天,也许我们需要一场新的人生观世界观大讨论,需要一个新的“潘晓来信”。本公众号欢迎各位青年人向我们投稿,讲述自己的人生经历和思考,一起讨论当代青年人的困境与出路。投稿邮箱:xiaozhendushuhui@163.com

大家好,其实本来可以更早些见面的。在第一期征集的时候我就想投稿,但只写了一部分就陷于种种琐事,当然主要还是因为自己的拖延症,让这篇文字一直以半完工的状态躺在备忘录里,就不好意思再投递了。看到二次征集的时候很是欣喜,也给完成它提供了动力。

我今年28岁,在一线城市生活,成为产业后备军的一员已经半年多了。谈起失业的原因,一是因为合同到期公司不续约(其实和被裁没什么两样);二是因为我个人不算核心岗位,基本处在部门边缘;最主要的还是行业发展遭遇瓶颈,面对来袭的寒意,企业 “壮士断腕”、“轻装上阵”是一件再自然不过的事。根据前司去年的财报数据计算,半年来员工数锐减4000多,接近6%,这还只是净流出的数额。

人无远虑,必有近忧,近来的烦恼主要也是由于失业,干脆直白点:没有收入所导致的。我曾经也想到过合同期满就走人的情况。对于雇佣劳动制度而言,失业是再平常不过的了,网上现身说法的案例也愈发多了起来。但在亲自走进那间会议室、领导敲响丧钟的一刻,心里还是受到了一定程度的冲击,这可能也是一种人生体验,一种劳动者在这个年代都可能遇到、也最为恐惧的体验。好在公司基本还是按规矩办事的,发了一笔不多不少的补偿,许多人都戏称它是“人生第一桶金”,这成为我无所事事到现在的重要物质保障。

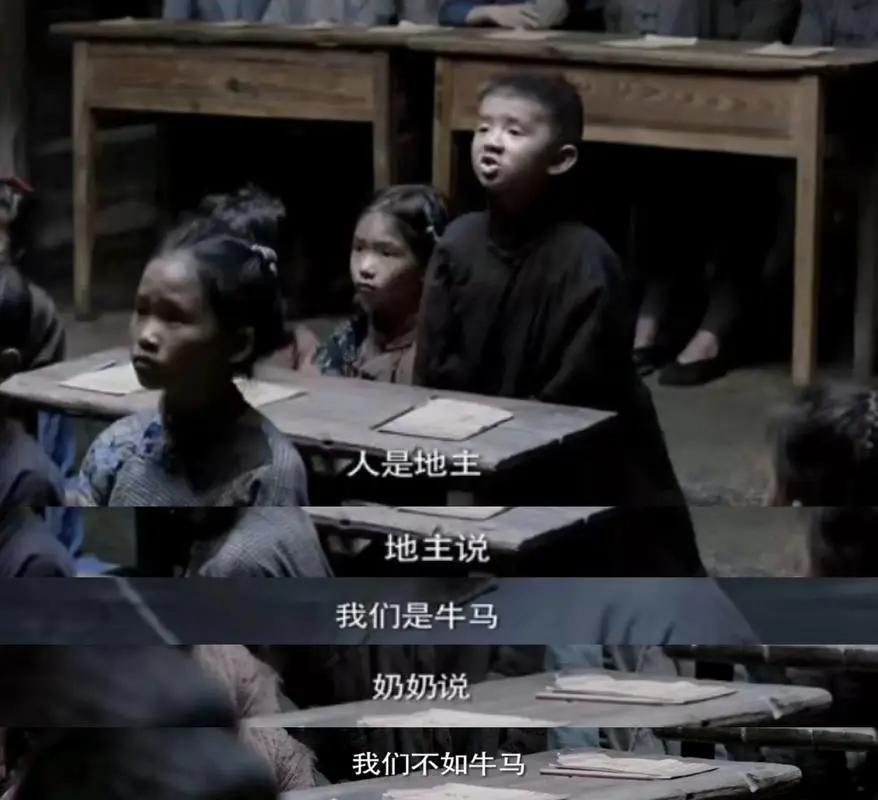

但我也不是真的无所事事,只是没干“正事”。这半年多以来,我用“买断工龄”的钱四处游历,和一个个或熟悉或陌生的地方会面。在其中一些地方的感受尤为独特:在安源纪念馆前,“从前是牛马,现在要做人”的口号让我恍惚间不知今夕是何年,即便穿越一个世纪,它仍有力地敲击着铁一样冰冷的现实,和打工人不甘的心。但是,当我看到丰沃草甸上悠闲吃草的牛马时,发现有的牛马,也完全无需累死累活犁地拉磨,常以牛马自比的打工人,似乎并不如这些牛马舒适自在——可能,牛马也分阶层。在韶山的大巴车上,导游一边讲着他从生到死的各种玄幻神话,一边兜售着镌刻他头像的“限定版”徽章,顿觉这偶像化和商品化的“两化”是对他一生所奋斗的事业的双重亵渎。在沪西工人半日学校陈列厅内,看见一百年前外资棉纺厂工上厕所时需“申请”的木牌,上面甚至注明了大便或是小便,联系到某些公司厕所里的计时器,觉得这时代是那么新,又那么旧……

现实就是如此矛盾,一批人无工可打,另一批人卷到没边。之前看到过一篇讲述工作伦理的文章,大概意思是在现代社会我们都被灌输了一种“必须要努力工作,不然就是一个废物”的思想,这种观念可能在我国尤为根深蒂固,失业后我也多少有一种耻感。当然我深知,导致我国劳动人民周平均工作时间接近49小时而勇夺全球桂冠的,决不是一种观念,而是一种制度,这种制度给了受雇者以极大的自由,自由地延长劳动时间,自由地选择进行经济依附的对象。雇佣者的自由则更加不受限,而且通过立法、司法、执法环节得到进一步加强,比如国内从事高强度工作和经受非人待遇的打工者就不会被劳工部门“解救”。“Arbeit Macht Frei”,实际上,劳动和自由不能同时存在于同一主体。

迅哥儿说过:“从来只有两种时代,一种是暂时坐稳了奴隶的时代,一种是做奴隶而不得的时代。”或许,处在这目前还无法改变的现状之中,后者会更加煎熬。和我失业同时期,前公司许多应届生都倒在了试用期的最后时刻,对于这些刚入社会就被给予当头一棒的学弟学妹们,我无法想象他们的上一个春节是如何度过的,未来的路又将如何度过,这些问题也同样应该问给我自己。

“人生应该是旷野,不是轨道”,此类时髦话语的流行仅能起到聊以自慰的作用,实际情况却是,少部分人在旷野里纵情撒欢,大部分人在轨道上顺利前行都不容易。普通人的一生早以被各种任务限定,升学、结婚、买房、生子,到什么时间做什么事,被安排得明明白白,仿佛只要有一次跟不上节拍,后面的失败将会理所应当地接踵而至。

我总感觉我有些悲观,但也不是完全空穴来风。2023年火热向上的气氛只持续了半年,衰退在去年弥漫于大多数行业,而且看不到任何见底的迹象。有关方面似乎也开始急躁,文件一个接一个地出台,为了现期数据透支未来消费能力,然而这些数据也并没有变得多么靓丽。调控手段舍本逐末,或者说只是朝着最柔软的地方开刀。财金政策从右到左试了一圈,还是免不了新瓶装旧酒,倒退和放任再一次被粉饰为“解放思想”,“积极”和“宽松”的最终买单者永远不是天上人。金融市场再补上一脚,进一步加固这紧缩的螺旋运动。大众的情绪逐渐低迷,也在用自己的方式应对风险,逐渐退出难以获得正向激励的游戏。

对于我这一代人而言,从幼年到成年,正是成功学蔚然成风的时段,竞争意识的培养贯穿目前为止的整个人生,直到近来才有所逆转。而细细一想,社会主流的评价体系将成功仅仅定义为权力和财富的获得,有时,这两个东西是一回事。做着不以这两样东西为目的的事,都属于不务正业。权力不仅是放大和满足私欲的手段,也成为攫取货币的工具。货币从一种交换工具和流通手段,渐渐变为所有活动的目的本身。货币就是那唯一的自然神,各色人等拜倒在它的像前,自愿接受名为异化的洗礼,欣然接受它的支配。近年来流行的各种“XX自由”,哪一样不需要货币做背书?当然我并不是说这两样东西不重要,对于没有它们并被它们所压迫的人而言,掌握和运用它们尤为重要。

旅途中,我遇到过许多人,面孔早已淡忘,只记得被或含蓄或绽放的笑所感染时的心情。我们的人民是多么好啊,也完全配得上更好的生活,但为什么我们都被迫参与一切人反对一切人的战争,在内卷中不断内耗?不愿争做人上人、老实活着的普通人,还能不能像新华字典里的例句那样,“都有光明的未来”?有时候我觉得安静平淡、无病无灾地过完一生也是种极大的幸福,可即便是这种没什么出息的愿望,都会遇到重重阻碍,所以一定是哪里出了问题,而且不是单单靠个人的力量就能够解决的那种。

上一期征稿活动中,几位青年朋友的来信我也都认真阅读了,其中不乏切身的体会和深刻的见解,但诉说困扰者多,提供出路者少。我自然也没什么资格给出什么建议,更没有能力指明前路,只是在最后,说一些想做却还未能做到、做着但还没能做好之事,和各位朋友共勉。

勤锻炼,常修身。身体总是本钱,我自己感觉体能尚可,但力量不足,小毛小病也不少,以致喜爱的体育运动也受其影响不能参加,很是恼人,希望以后能够坚持锻炼,拥有一个好的身体。2022年底以降,人们讨论各种疾病的频率越来越高了,在这个公共事务私人化、社会责任个体化的时代里,也希望大家重视起健康,持续关注传染病流行情况,适时(比如最近)采取预防措施。思想建设也要同时进行,有空多多学习各种知识,不断完善自己对世界的基本看法和价值观。我至今仍未彻底摆脱一些我最为厌恶的观念的影响,有时还会不由自主地践行,和理想中的状态差得还很远。总之,野蛮体魄,文明精神,既搞基础设施建设,也抓基础制度建设。

学技能,多存钱。这一条好像俗气了些。以我的教训来说,在工作中确实需要一些核心竞争力以安身立命。我猜公众号读者里年轻朋友居多,希望大家都能慢慢发现自己所擅长的事,发挥自己的所长,并且培养一两个过硬的技能,当然越多越好,要是能和兴趣结合那再好不过。往大了说能为社会做更多贡献,往小了说能保住饭碗维持一定的生活水平。个人奋斗是一方面,时代进程是另一方面,历史告诉我们,当生产关系阻碍生产力发展时,必将以危机的形式得以表达,并在混乱中开启下一个轮回。宏观调控就好像是延长了引信,但无法阻止最终的爆破,未来的一段时期可能会更难过,希望大家量入为出保存实力,为艰难的日子做准备,虽然没人期待它的到来。

走出去,交朋友。我是比较喜欢出去走走的,做学生时每逢假期就当回“特种兵”,工作之后困在格子间里憋屈和枯燥会更强烈,所以出游就变成了短暂逃离日常节奏的手段。青年朋友若有条件,趁着年富力强可以多多走动,无论是去国外还是国内、城市还是乡村、远处还是近处,都不重要,出游的意义在于迈出那一步。最近我的体会是,哪怕就是住所附近,也一定有未曾触及的新天地,每向前的一歩,都会对这片土地认识地更为深入。其次就是多和各种各样的人接触,了解他们的人生,交换意见,汲取经验,久而久之一定能找到志同道合的朋友。我算是个典型的i人,在这方还有待突破。

牢骚太盛防肠断,就啰嗦到这里,不单是为了发出来和大家讨论,也需要对个人近况进行一些总结,很高兴终于算是完成了。刚动笔时还在28,投稿时马上快29了,也正值岁末年初,祝大家新年快乐,身体健康,新年获得新进步!

忠于理想,面对现实。

莫愁无侣,有道不孤。

2025.1.6

【转自“小镇读书会”公众号】