基层看王慧玲,中产拜苟阿姨,富婆追曲曲:三大情感教主正在批量洗脑中国女性……

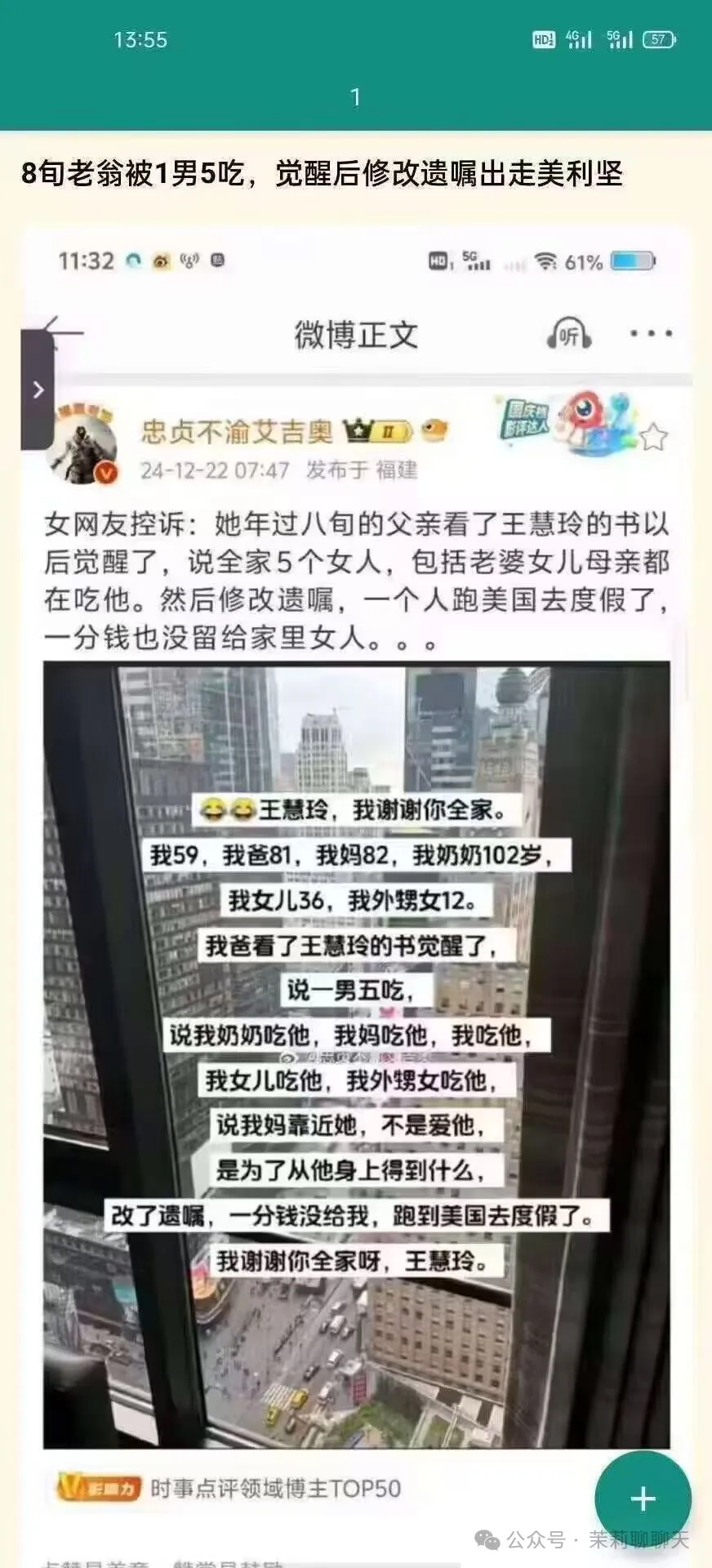

这几天,400万粉丝的抖音博主王慧玲忽然成了众矢之的。

博主们为她争得面红耳赤:有的说她言论极端,煽动性别对立;有的说她宛如再生父母,拯救了自我。

她出了一本《基层女性》的书,我看了下,书中言论还比较温和,主要是一些鼓励基层女性独立自强的话。

但她视频里的观点就显得较为偏激了,诸如:

“女人是浑身都是宝的母猪。”

“不要领证,不要靠近男人,不要跟男人结婚,没有任何一个男人值得你走入婚姻。”

“不婚不育不恋爱,要恋爱就要找老外。”

“趁早跟糟糕的原生家庭断绝关系,这样才能专注地发展自己。”

这些话,正在被当代基层女性奉为“圣旨”。

简单说下王慧玲的故事:她出身于安徽大别山农村,9岁起开始照顾两个弟弟,做饭带娃;12岁时母亲外出打工,她一个人拉扯弟弟长大。

19岁,她拿着父亲给的240块钱“逃”到上海,在寒冬中挨家挨户卖袜子,被撞伤也要爬起来去打工。从月薪600到3000,十年的收入都贴补了家用,供弟弟读书。

当她说不要彩礼想结婚时,父亲却说“养头猪还能卖钱”。最讽刺的是:给弟弟买房时,父母眼都不眨就掏了几十万;她创业住院时,母亲借给她的两万块最后还要回去。

在这个有着家暴父亲、重男轻女母亲和靠姐姐供养的弟弟的家庭里,王慧玲目睹了太多人性的阴暗面,包括大伯母被家暴至抑郁,最后重担累死在田里。这样的成长经历,造就了她今天愤怒而极端的性格。

幸运的是,她在共同学习日语时认识了英国人Peter,两人结婚并共同创业,开了摄影公司。2020年,她开始创业做短视频,劝告农村出身且学历不高的女性不要因为压力而草率进入婚姻,一炮而红。

王慧玲和丈夫Peter

从传播学角度来看,王慧玲的“流量密码”并非偶然。她的言论之所以能引发如此巨大反响,恰恰是因为触及了基层女性的痛点。当她发现这种愤怒能获得共鸣时,言论便愈发偏激,形成了一个极端情绪的正反馈循环。

然而,王慧玲的根本问题在于过度泛化。她用“基层”这个宽泛的标签,试图笼统概括五亿农村、小镇女性的处境,用“断亲”“不婚”等一刀切的解决方案来应对复杂的人生困境。这种简单化的处理方式忽视了一个事实:基层的困境从来就不是性别专属。如果说基层女性面临“被父母吃、被老公吃、被孩子吃”(所谓“一女三吃”),那些在工地上、装修现场挥汗如雨的基层男性,何尝不是“被父母吃、被老婆吃、被孩子吃,还要被老板吃”(即“一男四吃”)?他们不仅要养家,还要承受老板的压榨。

王慧玲的走红,本质上源于她成为了部分失意女性的代言人。这些女性虽未必经历过她那样极端的家庭悲剧,但同样面临生活的困顿。在缺乏话语权的情况下,王慧玲极端的言论为她们提供了情绪宣泄的出口,让她们感觉“很爽”。然而,这种宣泄不仅无助于问题的解决,反而加剧了社会撕裂。

王慧玲占据的,只是“基层女性”这个山头,而更广大的中高层女性市场,正在被另外两个女性博主瓜分。

一个是苟阿姨。作为复旦大学毕业生,苟阿姨以视频号为阵地,精准定位江浙沪的都市女性市场。她面对的是一群特殊的都市女性:她们拥有不错的教育背景和经济基础,却在职场遇到天花板,在婚恋市场上充满焦虑。这些女性渴望通过婚姻实现阶层的跨越,却又担心在这场“向上联姻”中迷失方向。

苟阿姨为这个群体提供了一套看似科学的“择偶定位理论”。她将人群分为“行动型”和“母性型”:前者追求事业、富有野心,后者偏好稳定、适合居家。在这个简单的配对游戏里,行动型男性该找母性型女性,反之亦然。也许正是这种不够极端的、相对理性的态度,让她无法出圈,始终停留在小众博主的位置。

苟阿姨直播切片

而在这场分层营销中,“曲曲大女人”占据了金字塔的顶端(曲曲文章传送门➡️),且粉丝数量庞大。她直言不讳地划清阶层界限:“底层女性不要来找我,你家里那些婆媳问题,就算我教了你也做不到。”这种赤裸裸的阶层歧视,反而成为她的营销特色。

从最初教女性“如何薅男人羊毛不被白嫖”到现在摇身一变成为富婆的“理财顾问”,她的内容始终瞄准着自己的核心群体:要么是已在金字塔顶端的富婆,要么是渴望向上攀爬的野心女性。她教她们如何整合资源、守住财富、扩展人脉、防止白嫖,把“向上社交”包装成了一门精密的学问。

曲曲直播切片

在爱情已死的年代,无论男女,进入一段没有好处的婚姻基本不可能了,大家都是算盘打得噼里啪啦响。三位“教主”各占山头,深谙教员《中国社会各阶级的分析》的精髓:底层反压迫,中产争上位,富婆防算计。那就把层级分好,各赚各自的钱。唯一相同的一点是,她们全都鼓励女孩子把情感作为交易的工具,去获取自己想要的东西——用自己的价值去衡量对方是否匹配:我是不是占到便宜了?我是不是太亏了?

但讽刺的是,她们都未践行自己兜售的理论:王慧玲劝人不婚,自己却与英国丈夫组建了幸福家庭;曲曲教人“捞男人”的钱,自己却靠收割女粉赚钱。这些“教主”没有一个人践行自己说的那些原理,却数钱数到手抽筋。

是的,哪怕是世界上最好的婚姻,也一定充满了遗憾和缺陷。真正解决问题的方式,不是煽动对立,而是要看到每个具体的人、每个具体的处境。就像教员所说:“具体问题具体分析。”

一个农村出生的女孩,也可能被捧为公主;一个江浙沪女孩,可能也有难以磨灭的创伤。动不动就“断亲”、“切割”、“话术”、“公式”,认为所有男人都不值得结婚,跟所有的男人都是利益交换,到头来,你失去的或许正是最美好、生命中最珍贵的可能。