50年代的“乘风破浪”:社会主义时期的恋爱自由和婚姻自主

导 语

1950年《中华人民共和国婚姻法》颁布实行,成为与土地改革法、工会法相并列的国家大法。当时以城市爱情电影为代表的文艺作品,在婚恋表述上,往往把《婚姻法》的核心意义笼统地解读为婚恋“自由”,在农村题材的爱情故事中,婚恋“自主”的面向则更明晰。如本文所说,“这种自主结构是中国的,在这种自主结构里,如何解决乡村社会共同体的目光,安妥父母之命和自我情感需求,构成了社会主义电影的核心。”

在那个年代的农村婚恋故事里,年轻人并不像西方同龄人那样,通过与上一代的激烈对抗来解决代际冲突。相反,他们回到父母的劳作中,通过更合理、更高效的方式帮助父母,在集体劳动中实现了世代的融合。

在社会主义背景下,爱情不仅仅是个人的私事,年轻人通过集体的理念和行动,影响并改变了上一辈,最终实现了彼此的相互接纳。这种爱情观不同于传统的“鸳鸯蝴蝶”故事或好莱坞式的叙事,而是开辟了一个全新的爱情框架。同样,妇女的自主与国家的自主是紧密相连的,只有这样,才能推动妇女、家庭和国家的共同进步。

作者|毛尖,华东师范大学国际汉语文化学院教授。研究方向:20世纪中国文学和电影、世界电影、英美文学。

责编|侯笛、侯解

后台编辑|童话

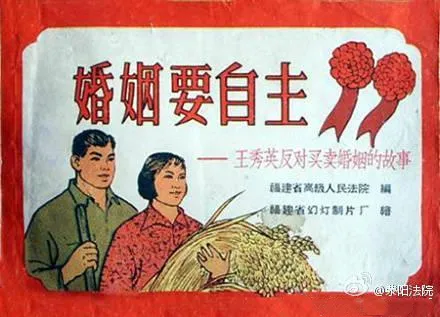

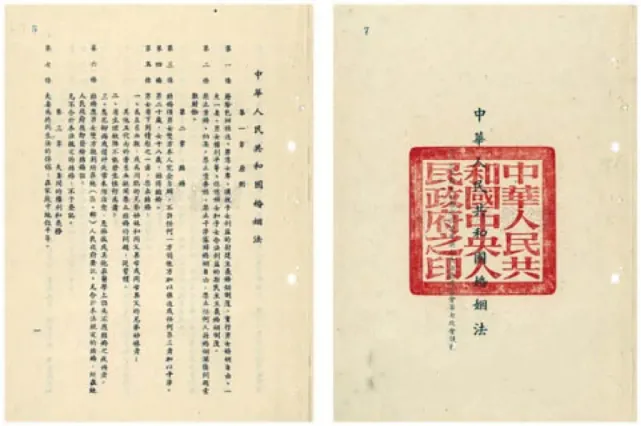

1950年《中华人民共和国婚姻法》颁布实行,成为与土地改革法、工会法相并列的国家大法。《婚姻法》的精神,长期以来,尤其是在城市,一直被理解成婚恋自由。比如,东北妇女编委会编的出版信息不详的《爱情》,作为宣传《婚姻法》的内部工作手册,讲了18个婚姻问题故事,其中就有5个故事的标题包含了“自由”:《我争取到了自由结婚》《小兔和大荣的自由婚》《吕堆花争得了婚姻自由》《又得到自由了》《婚姻法给了我自由》。这些故事的内文表述,也不断强调恋爱自由。基本上,1950年的《婚姻法》在文本意义上是扑面的“自由”。

新中国第一部《婚姻法》 | 图片来源:百度图片

1955年,国务院颁布《婚姻登记办法》,进一步规定了结婚、离婚事项,法规强化的是婚姻自主的概念,但社会语境的实践,“自由”依然是关键词。随后,1956年4月,毛泽东在中共中央政治扩大会议上提出“艺术问题上的百花齐放,学术问题上的百家争鸣”;同年5月,中宣部部长陆定一详细阐释了“双百”方针的内涵,“自由”再次成为年度词汇,尤其是文艺领域出现各种头文字“自”,像上海电影制片厂就开始试行“三自一中心”制度:自选题材、自由组合、自负盈亏,并以导演为中心。在这样的“自由”氛围里,当时文艺作品在婚恋表述上,“自由”几乎成为绝对律令。

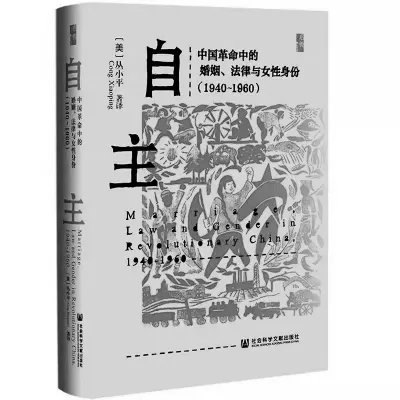

不过,丛小平老师在《自主:中国革命中的婚姻、法律与女性身份(1940-1960)》中,对“自由”和“自主”的区分,才真正触及了婚姻法的核心。书中对“自主”的追溯有两点很关键。其一,严复所谓,身贵自由,国贵自主。其二,“自主”一词自晚清和20世纪头十年短暂出现后,重新出现在政治语境中,是毛泽东在讨论抗战时主张中共在第二次国共合作中必须具有独立自主性。毛泽东对“自主”一词的使用,承继了晚清以来把“自主”与国家主权事务相连接的思路。

丛小平老师著《自主:中国革命中的婚姻、法律与女性身份(1940-1960)》| 图片来源:中国妇女报

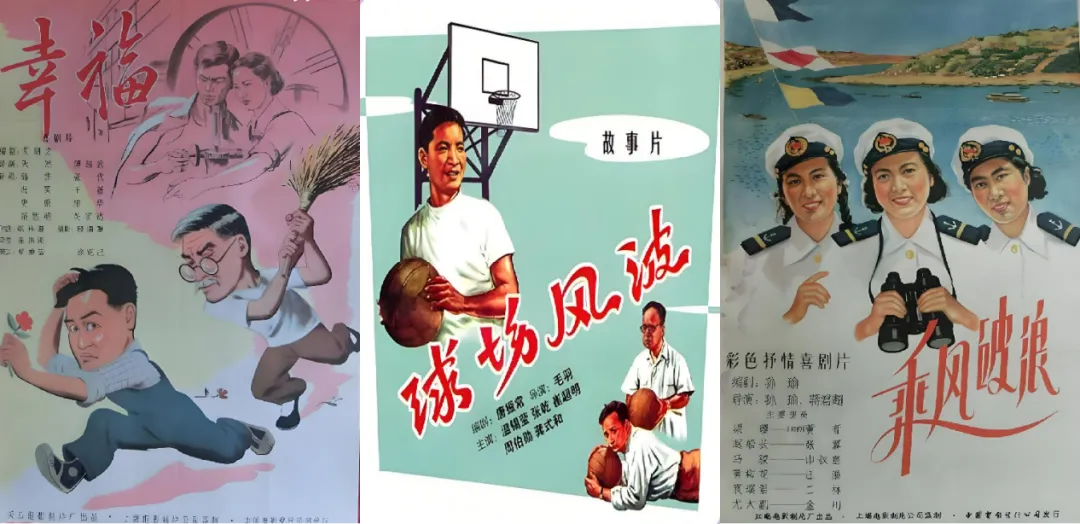

这个视野重新打开了我们理解新中国电影的可能性,尤其是丛老师对“自由”和“自主”的辨析,对于考察社会主义喜剧特别有价值。比如,20世纪50年代,以城市为背景的爱情喜剧的故事展开经常是选择项构造。这从当时的电影片名也可以看出,充满“多情”(《如此多情》,1956)、“寻爱”(《寻爱记》,1957)类词汇;电影海报经常是“一女两男”或“一女多男”组合,电影普遍强调价值观相通下的恋爱自由,故事线索和美学追求亦显影为“来去自由”风格。在这些都市爱情片中,女性是选择人,男性是被选择项,看上去有点都会女性主义的调门,但和好莱坞同期的爱情电影语法非常类似,情感套路也强调戏剧性,程式上脱不开通俗剧公式。

电影海报:《如此多情》(1956),

《寻爱记》(1957) | 图片来源:百度图片

以1957年的三部城市爱情电影为例。《幸福》《球场风波》和《乘风破浪》中,三位女主——胡淑芬、林瑞娟和梁璎在择偶过程中都拥有不同类型的两个男性选择项。三位女主都人美心善三观正;三位男一号——刘传豪、赵辉和马骏也完全是女一号的“同类项”。理论上,既然男女主在价值观上完全一致,那男二就不可能有戏,但三部电影中,影像的戏剧性主要压在男二身上。女主和男主一起时,穿的是体现他们共同价值观的工装,但女主和男二在一起时,两人都有穿时装的机会。

这些更摩登的场景也更成为城市电影的噱头,甚至思想自由散漫的男二角色,暗地里成为当年的时尚达人,虽然他们在意识形态层面是被批判的角色,他们也绝不可能成为男一号的竞争者,但他们的存在既构成爱情的一个差异项,一个在社会主义婚恋观中需要被去掉的项目,一个用来理解恋爱“自由”的反例,同时更重要的是,男二引入了通俗剧线索,电影也因此有了一波三折的看头和噱头。

电影海报:《幸福》(1957),《球场风波》(1957),《乘风破浪》(1957)| 图片来源:百度图片

《幸福》中,男二由著名演员韩非扮演,他对工作不上心,吊儿郎当穿着花哨,匹配他喜欢去的跳舞厅、咖啡馆和溜冰场,形象上直接承接1947年他在《太太岁月》中的角色。《乘风破浪》中的男二也是,甜蜜、英俊,把爱情看得高于一切。这些形象,对于看着老电影进入新中国的观众,不是完全没有亲和力的,编导虽然在社会主义伦理和道德上否定他们,但又让他们占尽影像份额。而从电影史看,这些在20世纪50年代被否定掉的“自由散漫”男二,在80年代能以“自由”的名义重返银幕成为绝对男主。

就婚姻题材电影而言,跟城市电影中对《婚姻法》的宣传,无论是台词还是美学表现上都笼统地传达为恋爱自由,对“自由”和“自主”缺少辨析有很大关联。相关文艺的“自由”表达也可以参看1956年出版的一本青年通俗读物《真正的爱情》,书中提出,真正的爱情不是商品,自由恋爱也需要固定在一个人身上。书中也提到“自主”,但对“自由”、“自主”和国家、家国的关联没有主动思考。就像电影中,男二接近女主,是“恋爱自由”,女主选择男一,虽然强调价值观相同,但也是“恋爱自由”,电影最后经常终结在男女主走在一起,画风也常是青春男女心意相通再出发,爱情的语义场相对狭窄。《球场风波》中最抒情的段落,就是男女主终于步履完全一致地走在夜空下。

相比之下,以农村为背景的爱情故事,从电影片名和电影宣传画都可以看出,属于“天仙配”结构,实现的是整个世界的意识形态翻新。女主从媒妁之言、父母指派的命运中挣脱出来,以自主的模式重新开启人生,包括古装剧《天仙配》(1956)、《追鱼》(1960),都是此类情感逻辑的展开。这种自主结构是中国的,在这种自主结构里,如何解决乡村社会共同体的目光,安妥父母之命和自我情感需求,构成了社会主义电影的核心。

电影海报:《天仙配》(1956),《追鱼》(1960)

图片来源:百度图片

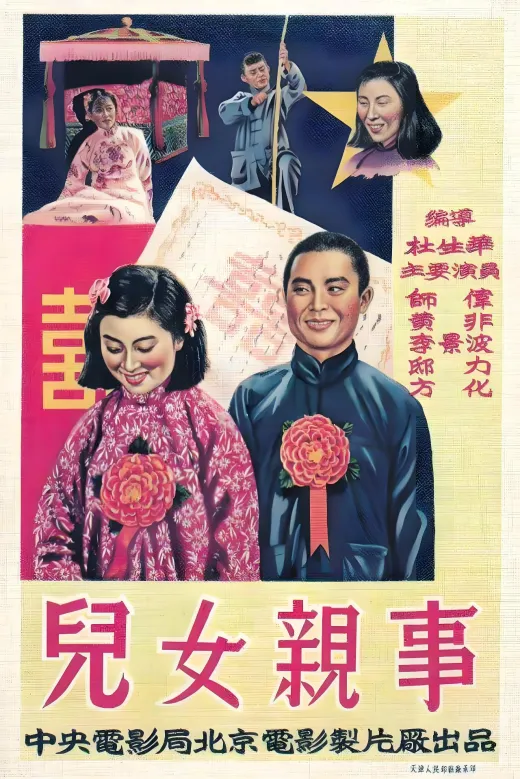

20世纪50年代,涉及在乡村普及《婚姻法》的电影不少,像《儿女亲事》(1950)、《赵小兰》(1953)、《妈妈要我出嫁》(1956),基本是刘巧儿故事的翻拍,《两家春》(1951)、《花好月圆》(1958)是刘巧儿的变奏。《儿女亲事》为《婚姻法》量身定制,这是一部被忽视和低估的电影。女主角色尤其重要,秉具清贫年代的干净、晴朗和明亮,也在美学上重申了婚恋自主带来的家国新气象。

《儿女亲事》比刘巧儿的故事更具有普遍性。讲的是,土改后的东枣庄有一对青年男女,男的叫王春贵,女的叫李秀兰,他们都是生产互助组的劳动模范,两人相恋了。村里旧脑筋的人对两人的自由恋爱看不惯,认为伤风败俗。秀兰爹李老川也反对女儿自由恋爱,便将女儿许配给了西枣庄赵老蛮的侄子赵大奎。李老川、赵老蛮去了村政府代秀兰和大奎办结婚登记。秀兰找到村妇女主任想办法。妇女主任找到秀兰妈,把曾发生在娘家村里的一件包办婚姻的惨事告诉了秀兰妈。秀兰妈听了马上叫秀兰和春贵到村政府去。但村长并不理解新《婚姻法》,反而给李老川开了介绍信,让他到区政府去领结婚证。李老川、赵老蛮和赵大奎来到区上,区长没看到女方本人,不给登记,并向李老川赵老蛮做了解释工作。最后,秀兰和春贵的自主婚姻被区上批准,但顽固的李老川还是与女儿脱离了父女关系,也不去参加女儿的新式婚礼。《婚姻法》落地,村里的“旧脑筋”纷纷转变。麦子收割季节,恰逢天要下大雨,秀兰和春贵带着互助组跑来帮助缺少人手的李老川抢收麦子。李老川回心转意,诚心诚意地承认了秀兰和春贵的婚姻。

电影《儿女亲事》,杜生华导演,1950年

图片来源:网络

《儿女亲事》把宣传《婚姻法》的基本面、主要桥段和解决方案全部呈现了出来。之后宣传婚姻法的电影,大体没有溢出这个结构和版图。男女主人公周边,总有三条人际线。

第一条是妈妈、姐姐和妇女主任这条女性人际线。妈妈反对自由恋爱,但心疼女儿,很容易被妇女主任的宣传婚姻法的故事打动。姐姐作为女主的对比项存在,如果妈妈不觉悟,女主就可能重蹈姐姐的覆辙。妈妈因此总是很快能被妇女主任说服。妇女主任作为党代表和“社会母亲”的角色,是国家和普通女性之间的桥梁,也是两代女性之间的传话人,女主遇到婚姻不能自主的时候,都会第一时间求助妇女主任,妇女主任也常常会主动提供情和理的帮助,比如《两家春》里王人美扮演的妇女主任巧灵,她既帮助嫁给九岁丈夫的成年女主坠儿和坠儿的婆婆“翻心”,成功地让坠儿和小丈夫小勇离了婚,也带领整个村庄女性理解《婚姻法》的真实含义。因此,存在于宣传婚姻法电影中的“妇女主任”,都会借女主的命运,把“自主”这个概念推广和扩大到所有年龄层的女性。

电影《两家春》,瞿白音/许秉铎导演,1951年

图片来源:网络

第二条线围绕父亲展开。普法电影中的父亲,常作为更落后的形象出现,也因为这个缘故,乡村女性角色似乎行使了更激进、更革命的角色,中国妇女的银幕形象也似乎比男性更进步,就像李双双和喜旺的关系。不过,重新打开《儿女亲事》这些电影,会看到父亲的顽固也有来路。比如,《儿女亲事》中的李老川,他看不惯女儿的新式爱情,主要是因为村里人对女儿的指指点点,所以急着给女儿结了门亲。同时,从影片表现可以看到,父亲无论是最初的生气还是最后的消气,从对女儿男友的否定到对女婿的肯定,父亲的精神状态和拐弯都和土地息息相关。这也和《李双双》一样,喜旺每一次与双双吵架,到和好,都是在土地那里获得抚慰或嘉奖。

换言之,这些宣传《婚姻法》影片中的落后父亲,因为和土地的亲密关系,其落后面貌获得了情感性调整,以及美学上的支援。作为地之子的父亲,因为沉默又坚毅的劳动,他们的“落后”被“泥土性”取代。也是出于这个原因,这些站立在庄稼中的父亲们,总是成为20世纪50年代《婚姻法》电影中普法和合作社互助组这两条线索之间的交集人物。

合作社是20世纪50年代的关键词。当时几乎所有的乡村《婚姻法》宣传电影,最后都以互助组的实现为终点。一方面,互助组、合作社、集体劳动是50年代的政策宣传落点;另一方面,《婚姻法》的乡村展开,其情感结构也类似于合作社,一次好的婚姻不仅带来男女方家庭的情感合作,还有劳动合作。所以,在这些电影结尾,父辈常常不仅在儿女婚姻自主问题上豁然开朗,而且在互助组议题上也经脉打通。《儿女亲事》《两家春》《花好月圆》等同时期电影都是如此。

电影《李双双》,鲁韧导演,1962年

图片来源:网络

这种父亲形象可以类比几乎是同时期的奥涅尔戏剧中的父亲。比如《榆树下的欲望》中的父亲卡博特,他一边对子女冷酷无情,一边对土地情深意重。这种把土地看得比生命还重的男人,在西方戏剧里,被儿女们对自由的向往所毁灭。但在中国,他们被互助、集体这些命题所拯救。婚姻自主的年轻男女,并没有像西方同龄人一样,以毁灭自己和上一代的方式结束代际冲突;相反,他们重新回到父辈们劳动的田头,用更合理、更有效率的劳动,加持了父母的田间劳作。

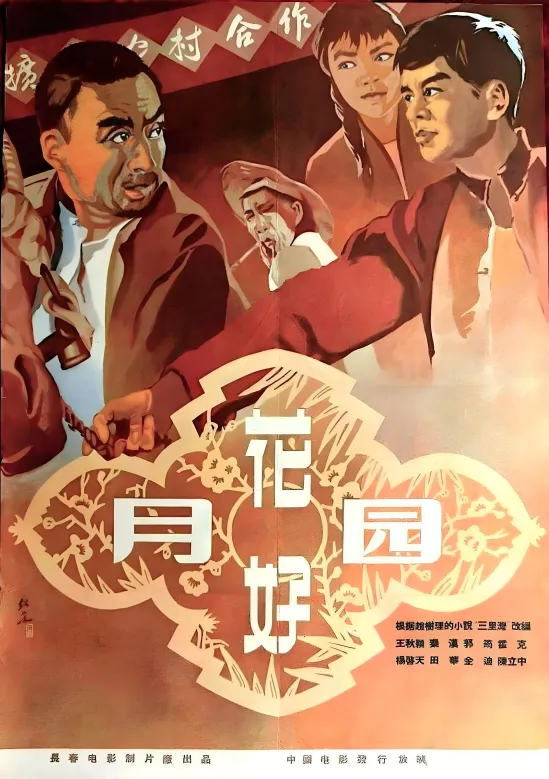

根据赵树理小说改编的《花好月圆》,年轻人用集体化道理提升父辈身心。《妈妈要我出嫁》的结尾也是如此,年轻人用自己的集体化劳动,帮助了自主婚姻的明华和玉春,也改变了父辈,完成了彼此的融入。《儿女亲家》最后一场戏,秀兰父母焦急地收割着麦子,但是乌云压过来,此时,女儿女婿的年轻人车队开过来,帮忙完成了收割。《两家春》也是如此,女主坠儿的父亲因为小勇父亲有恩于他们,强行把女儿嫁给了小丈夫,也不愿意女儿离婚,怕落个不义,但在大家的帮助下,看到了互助组的未来也能惠及劳力不足的小勇家。电影最后便以双赢的方式结束,坠儿和小勇离婚,和自由恋爱的大康在一起,坠儿和大康继续帮助小勇家,妇女主任巧灵也帮助小勇妈加入了互助组。

电影《花好月圆》,郭维导演,1958年

图片来源:网络

父亲是土地般的存在,所有的宣传《婚姻法》电影也都不会抛弃父亲,这是中国的价值观,也是中国革命的价值观。父亲母亲对《婚姻法》的接纳,也是“花好月圆”的基本要义,所以,“自主”本身包含了家国思路。这个思路看上去传统,但是,用贺桂梅的说法,却是“中国气派”。所以,回头重新思考那些年的“落后分子”,包括喜旺,包括秀兰爹、坠儿爹这些人,我们需要更谨慎,既要看到他们的落后,也要看到他们的土地属性。这种属性中包含的中国性,应该也是一个更大的意识形态舞台上的“自主”的题中之义。用孙晓忠的表达,既是语词共同体的完成,也是文艺民族风格的建构。所以,乡村婚恋故事的结尾,最后一定是整个村庄的觉悟提升和伦理疏通。

第三条线是“第三个人”。在普及《婚姻法》电影中,始终必须存在一个被父母或媒妁操纵的第三个人,他们是不受男女主欢迎的人,是嵌入新式爱情中的旧制人物。在《两家亲》里,是小丈夫小勇;在《儿女亲事》中,是西枣庄赵老蛮的侄子赵大奎。但这些人物不再像旧社会的财主或财主儿子,他们也是被戏剧拨弄的第三个人,而且具有新社会整体气氛里的萌感和无奈。《两家春》里,原本情投意合的坠儿和大康,在坠儿嫁了小丈夫后,再次相遇。大康问坠儿:“你现在打算怎么办?”坠儿哀怨:“已经晚了。”这时,坐在他们中间的小勇却兴致勃勃说道:“太阳还没有到正中,谁说晚呢。”《儿女亲事》中的赵大奎也是,虽然被叔叔赵老蛮逼着去了村公所,但完全没有拆散春贵和秀兰的愿望。因此,他们的婚姻没有实现,他们自己也不会感到难过,也没人替他们难过。这是人人皆大欢喜的原理。

没有人在社会主义的爱情里黯然神伤,社会主义爱情不允许伤心人。

在这个意义上,共和国爱情语法的背景板是集体、是公共。引发村民围观、风言风语的是公共性;让父亲觉得丢脸的,也是这个公共性。最后,也必须是这个集体重新接纳这种爱情,父母才能接纳。这种模式直接废除了“鸳鸯蝴蝶”或者好莱坞的情感模式,也开出了新的爱情视野和平台。

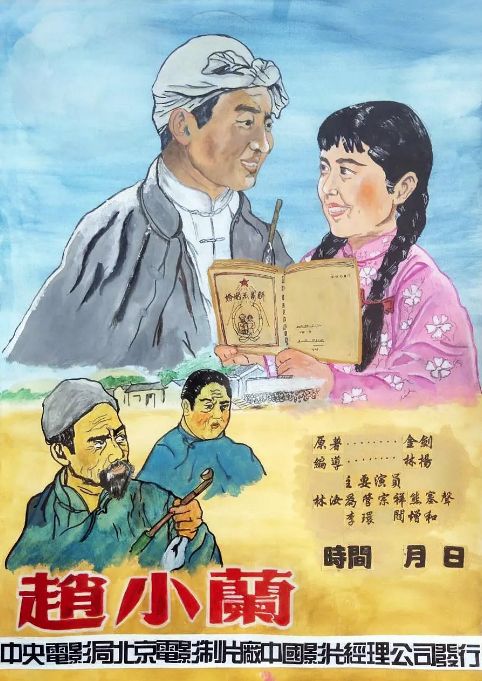

社会主义爱情要顾及每个人的感受,必须把所有人囊括进来得到提升。就像《赵小兰》里,赵小兰和周永刚的爱情,既要改变父亲母亲,也要惠及自己的姐姐秀兰,因媒妁嫁人饱受夫家虐待的秀兰,在小兰的斗争中,也自己觉悟离了婚。由此,社会主义时期的爱情不再是独属于个人的心灵事务,而有了推己及人的可能性。这种爱情事务也大大改变了整个村子的生态。也是在这个婚姻自主生态里,第三者作为普通群众的一员,既有从群众来的路径,又有回群众中去的路径。

电影《赵小兰》,林杨导演,1953年

图片来源:网络

这是自主的结构,自主的美学。或者说,社会主义的“花好月圆”,必须包容所有的人。乡村民间公共场所也是乡村美学场所,既需要伦理的提升,也不能全盘否定。传统乡村伦理和家长伦理,也需要被体认,因为它们本身包含了比青春男女的爱情更大的文化逻辑和情感逻辑。中国经验的本土化表达相对缺少以父母长辈为主要视角的文本,长期以来都是青春期疆场。这些,都需要我们在源头上进行检讨,甚至在美学上向普通群众、长辈父兄包括落后分子伸出援手。其中,20世纪50年代宣传《婚姻法》的电影,是特别有价值的文本,不仅这些电影的内部叙事可以席卷所有人群,而且,以乡村男女的婚恋故事构成的时代语义场,别具中国能量和中国方法。

“儿女亲家”的故事,所包孕的儿、女、亲、家,四重关系,环环相扣,既能展示中国问题和解决之道,还特别能体现我们今天议题的展开,也即,妇女的自主必须和国家的自主形成一种同构关系,这样才能带动妇女、家庭、国家的联动性变革,才能让“自主”这个词具有结构性力量。

—END—

文章来源:公众号“妇女研究论丛”,2022-10-26

原文标题:【“妇女解放、革命传统与历史叙事”专题】毛 尖 | 中国式“花好月圆”:谈20世纪50年代宣传《婚姻法》的电影