青年毛泽东写了一封改变命运的长信,成为突破自我的关键

这篇文章讲述的是青年毛泽东从苦闷彷徨到最终悟得“搅动天下”之道的心路历程。

1917年8月,湖南第一师范最后一学年将要开始时,毛泽东给自己十分敬佩的老师黎锦熙写了一封长信。

或许,那就是青年毛泽东成为伟人毛泽东的起点,一个从平凡到伟大的分水岭。

1

毛泽东悟道

在信中,他分析了自己对时局的看法:

“欲动天下者,当动天下之心,动其心者,当具有大本大源!今日变法,俱从枝节入手,如议会、宪法、总统、内阁、军事、实业、教育,一切皆枝节也。枝节亦不可少,惟此等枝节,必有本源。”

一个普通农民家庭出身的孩子,一个身无长物的大龄师范生,一个毕业后连饭碗都不知到哪里找的年轻人,竟然立下“动天下”的志向,这无疑是一个惊世骇俗的“狂妄”想法。

毛泽东与黎锦熙合影

黎锦熙读信后,在当天日记中极为感慨地写道:“下午,得润之书;大有见地,非庸碌者……不愧为大器量之人!”

毛泽东的确目光如炬、一语中的。当时的中国,改良主义、自由主义、社会达尔文主义、无政府主义、实用主义、民粹主义、工团主义等各种主义和思潮,“你方唱罢我登场”,但都没能改变中国的面貌。

分析时局,毛泽东认为,变革中国的方子开了不少,但都是头痛医头、脚痛医脚的做法,“俱从枝节入手”而“本源未得”,没有抓住病根。对于当时的军阀政客,毛泽东认为他们“胸中茫然无有”,“如浮萍无根”,只剩“手腕智计”。

彼时的毛泽东虽有万丈雄心和粪土万户侯的自信,但字里行间还是流露出迷茫苦闷的情绪,因为他尚未找到“大本大源”。

比如毛泽东在信中说:“十年未得真理,即十年无志;终身未得,即终身无志。”

当时,他因未得大本大源之道而心中茫然。而两年后,五四运动期间,毛泽东心心念念的大本大源之道开始明确起来。

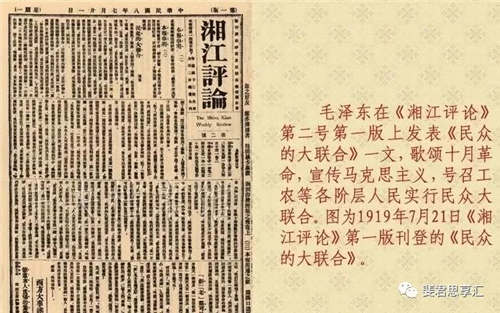

1919年4月,毛泽东从北京回到湖南不久,五四运动爆发。运动期间,虽然远在湖南,但是这位大龄无业青年创办了《湘江评论》,写出很多洛阳纸贵的爆款文章,并很快成为全国闻名的“大V”。

毛泽东比其他大V的高明之处在于他的目光如炬。当其他知名人物和评论家还在关注青年学生如何爱国时,青年毛泽东从波澜壮阔的五四运动中,看到了广大民众中蕴积的伟力以及他们在改造世界中的巨大作用,敏锐地察觉到“民众大联合”方能“搅动天下”。

1919年7月,《湘江评论》第2期,毛泽东发表了一篇轰动全国、其他媒体纷纷转载的10万+文章《民众的大联合》。

这篇雄文是青年毛泽东在大激动、大思考、大无畏的状态下写出来的。全文气势逼人、观点犀利、文采飞扬,特别是其中的几句名言,加快了我们朗读时心跳的速度:

“我们知道了!我们醒觉了!天下者我们的天下。国家者我们的国家。社会者我们的社会。我们不说,谁说?我们不干,谁干?刻不容缓的民众大联合,我们应该积极进行!”

“只要民众联合起来,世上之事都极易为”。

“我们中华民族原有伟大的能力!压迫愈深,反动愈大,蓄之既久,其发必远,我敢说一句怪话,民众若能大联合,他日中华民族的改革,将较任何民族为彻底,中华民族的社会,将较任何民族为光明!”

事实也证明了他的预判,在落后国家的革命中,中共领导的革命最为彻底,也正因为最彻底,才有了1949年后那30年天翻地覆的变化。

此时的毛泽东,一扫之前的迷茫,思想变得异常坚定起来,认定民众大联合是中国社会改造的根本方法。

可以说,1919年毛泽东找到了他的“大本大源”。

2

天不生润之,万古如长夜

英雄不问出处。毛泽东这位湖南师范生的真知灼见,引起当时最知名大V、五四学生领袖罗家伦、傅斯年等人的点赞和积极呼应。

1920年,罗家伦撰文反思和总结五四学生运动,充分肯定“社会组织”层面的进步,是五四运动一个“绝大的成绩”:五四以前中国的社会,可以说是一点没有组织。

“一盘散沙”、“乌合之众”是当时精英分子对中国社会最常用的描述词语。陈独秀称:“中国人民简直是一盘散沙,一堆蠢物,人人怀着狭隘的个人主义,完全没有公共心”。

青年毛泽东也说:“人民只是散的,一盘散沙,实在形容得真冤枉,中国人生息了四千多年,不知干什么去了?一点没有组织,一个有组织的社会看不见,一块有组织的地方看不见。”

罗家伦等人对毛泽东民众大联合思想击节赞叹,是因为这一思想有可能改变中国一盘散沙的老毛病。罗特意提到:“若是大家参看毛泽东君的《全国民众的大联合》一文,一定更要明白。”

毛泽东、罗家伦、傅斯年这一代五四精英如此重视民众联合和“组织”,是因为看到了当时中国的根本问题。

如今我们纪念五四,赞美和肯定的评价有很多,也有负面评价,说什么救亡压倒启蒙,开启了左的思潮。

但千条万条,毛泽东受五四启发,提出民众大联合,以及五四精英受毛泽东启发,开始认识到组织动员能力对于当时中国的根本意义,这是不容抹杀的。

仅此一条,就足以让毛泽东和五四彪炳史册。为什么?因为组织动员能力对于中国这样的国家实在是太重要了!

工业革命以来,国家间竞争集中表现为社会化大生产的竞争,到今天依然如此。社会化大生产的背后,是国家组织动员能力的高下,谁能组织动员更多的资源和人力来搞工业化,谁就能胜出。

因此,一个国家的组织动员能力就是其核心竞争力。而且随着组织动员动力的悬殊,国家之间弱肉强食的丛林法则越发明显。

清朝灭亡,一个很大的原因是国家组织动员能力太低下,国家和社会层面都严重缺少组织者,所以在民族国家的竞争中失败了。

尽管清朝灭亡了,但是国家的组织动员能力并没有提升,因为辛亥革命不是有组织的革命,而是各行其是、没有共识。

而1921中共的出现,就是以全社会的组织者出现的,对全民族进行彻底的组织和动员。

这种组织动员能力,在战争期间,表现为统一战线的建立、淮海战役上的独轮车和支前大军;在和平时期,则表现为,通过公私合营、合作化等内部积累手段,建立起自己的核心工业体系。

正是对这种组织动员能力的自信,对人民伟力的笃信,毛泽东在“进城赶考”前的动员会——七届二中全会上,才有了那段自信的话:

“我们不但善于破坏一个旧世界,我们还将善于建设一个新世界。中国人民不但可以不要向帝国主义者讨乞也能活下去,而且还将活得比帝国主义国家要好些。”

也正是因为这种组织动员能力,在西方封锁、中苏破裂、苏联专家全部撤走之际,我们依然能组织起全国的资源、人力和智力,搞出了两弹一星。这才让中国免于被西方任意宰割和支配的命运。

没有这样超强的组织动员能力,以及随之建立起来的核心工业体系,所谓的改革开放就成了无源之水,无本之木。

总之,一句话,贫穷落后、一穷二白的中国要在弱肉强食的世界中生存并壮大,需要的正是共产党及其核心竞争力——组织动员能力。

今天,中国发展模式的精髓,其实就是举国体制和集中力量办大事的制度优势,这些优势,归根结底,其实就是民众大联合和组织动员能力。

从这个意义上来说,天不生润之,万古如长夜!

3

1949,胜败有凭

再扯一点题外话。

都说毛泽东思想的精髓是“农村包围城市”,共产党战胜国民党是因为土改。

我们都认为这是常识,但很少有人去深究,为什么共产党能搞农村包围城市,为什么能搞土改,而国民党不行?

回答这个问题,还是要回到五四(这也是为什么我党为何如此重视、如此高度评价五四的根本原因)。

我们都知道,五四运动的一大成果是新文化运动和白话文的兴起。白文化的意义,其实不再于告别了之乎者也和普及教育,而在于知识青年和底层民众的结合。

白话文之前,知识在中国社会是稀缺品,是知识分子小圈子的自娱自乐,精英和民众是两张皮。

而从五四开始,知识青年开始走出书斋,走近基层,走入民众。

我翻五四运动的回忆录,发现大多数年轻人印象最深刻的,不是去天安门游行,不是放火烧汉奸的房子,而是下乡搞宣传,搞演出。事实证明,这也是五四运动最重要的遗产之一。

不妨摘几段回忆录看看:

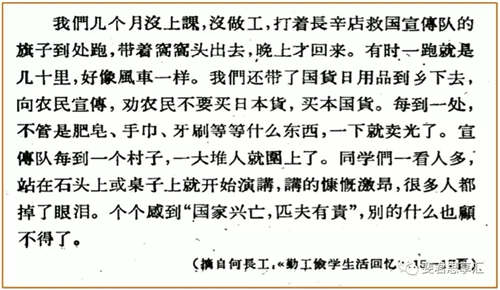

红军大学校长何长工参加五四运动的会议:

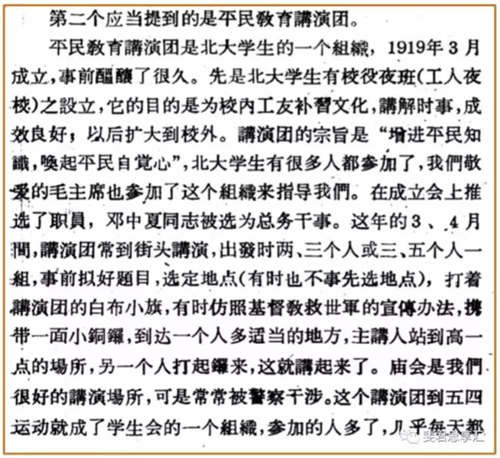

邓稼先先生的岳父、黄埔军校政治教官许德珩的五四回忆录:

有位知名大V说过一段非常精辟的话:

“五四运动把青年学生逼到农村这片空白地搞文化,还要用白话文和简体字来增加宣传力度,就像把一个跨国公司送到了没有竞争对手的市场。土地革命的动员水平当然要超过历史上任何一次农民起义。”

所以,五四运动后的土地革命和以往任何一次农民运动都不同,虽然面对的是同一个中国农村,但动员的资源更多,组织的军队更有积极性,更强大。

在中国工业社会出现以前,共产党靠农民的力量打赢了淮海战役,治好了几千年来治不了的黄河、淮河、海河,还能去朝鲜打联合国军,还搞出了两弹一星。这都是民众大联合的成就,都是五四运动的遗产。

与此同时,一大批五四青年后来成为中共的中高级干部,五四期间锻炼出的与工农结合、组织动员能力、用通俗易懂语言教育民众的能力,在后来的土改和历次斗争中都派上了大用场,成为中共的核心竞争力。

国民党为何没能掌握这个核心竞争力呢?

从孙中山开始,由于历次起义都是借助外力,没有自己的武装,所以国民党最早认识到“枪杆子里出政权”,毛泽东也说过,是国民党的镇压让中共认识到枪杆子的重要性,在重视军事这方面,国民党的确是共产党的老师。

但是成也萧何败也萧何,国民党正是因为过于重视军事,而忽视了党。

国民党是军重于党,军在党前,一味迷信武力,却没有看到党的组织动员能力,对一个政权、对国家发展的重要意义。

1919年8月,孙中山在会见全国学联代表时,“对于五四运动再次给予肯定”,“但是,他认为学生手中没有武器,只能游行示威,而北洋政府用几挺机关枪就可以镇压成千上万的学生。他说,我要给你们五百支枪以对付北洋政府,如何?”

可见,孙中山没有认识到五四的划时代意义,没有看到民众大联合和组织动员,没有看到民众中蓄积的伟力,还是传统的老思维,一切都是枪杆子。

正因为如此,蔡和森在1926年回顾当时情况时说:五四运动时,整个说来,国民党是站在群众运动之外的。北京上海的学生派代表去找过国民党,它的领导人“竟以无力参加拒绝”。

而共产党恰恰相反,虽然也知道枪杆子里出政权,但是党在军前,党的组织动员能力为军事斗争保驾护航,两者相得益彰。

在国民党内,对这一点体会最深的是在苏联生活了12年的蒋经国,落败台湾后,蒋氏充分借鉴了苏共中共的组织动员能力,于是有了两蒋时期稳固的威权统治和经济繁荣。当然,这是后话了。

国共内战固然惨烈,但实事求是的说,贫穷落后、一穷二白的中国要在弱肉强食的世界中生存并壮大,需要的正是共产党及其核心竞争力——组织动员能力。

蒋介石亡国,带来了中华民族的彻底新生,这个国亡的很值。

大体来说,宋朝中国亡于蒙元中国,明朝中国亡于满清中国,是中国历史的大倒退。尤其是是满清统治的400年,直接导致了中国从牛顿出生起就停滞不前。而国民党亡于共产党,换来了中华民族的彻底新生。

这就是1949年对于中华民族的根本意义!

而1949年胜利的起点,正是30年前毛泽东悟得了“大本大源”!

从这个意义上说,说毛泽东是中华民族的大救星,丝毫不为过!

如果明白了这些道理,对主席的热爱,就会发自心底,根本抵挡不住!