毛泽东与“百花齐放,百家争鸣”

1956年4月28日,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上的总结讲话中提出:“艺术问题上的百花齐放,学术问题上的百家争鸣,我看应该成为我们的方针”。同年5月2日,在最高国务会议第七次会议上的总结讲话中,他再次提出:“在艺术方面的百花齐放的方针,学术方面的百家争鸣的方针,是必要的。……现在春天来了嘛,一百种花都让它开放,不要只让几种花开放,还有几种花不让它开放,这就叫百花齐放。百家争鸣,是说春秋战国时代,两千年以前那个时候,有许多学派,诸子百家,大家自由争论。现在我们也需要这个。”可以说,“百花齐放,百家争鸣”(以下简称“双百”方针)是毛泽东关于社会主义文化建设的最有价值也最为后人津津乐道的思想。直至今天,它依然是中国共产党建设中国特色社会主义文化的基本指导方针之一。

“双百”方针的提出

“百花齐放、百家争鸣”的方针有一个从酝酿到正式提出的过程。

“百花齐放”是在戏曲问题上提出来的。新中国建立后,在当年文化生活(包括种类和手段)均较为单一的时代背景下,戏曲改革一度是执政者和普通民众广为瞩目的文化新政。出于反封建反迷信的要求,旧有剧目禁演颇多,而新剧目特别是适合老百姓长期养成的欣赏趣味的新剧又难于短时期内填补空缺。这就引起了文艺工作者和民众的不满。在此背景下,戏曲工作会议上有人提出戏曲应该“百花齐放”。当时主管文艺工作的中宣部副部长周扬认为很好,向毛泽东报告了。1951年4月,中国戏曲研究院成立,毛泽东应著名京剧表演艺术家梅兰芳之请,为研究院题词:“百花齐放,推陈出新”。由此可见,毛泽东对“百花齐放”四字也很欣赏。至于“推陈出新”四字,毛泽东早在抗战时期就为延安平剧研究院题写过。当然,当年仅是向平剧(京剧)界提出,而今是向所有剧种、整个戏剧界提出了。毛泽东曾经回忆说:“‘百花齐放’是群众中间提出来的,不晓得是谁提出来的。人们要我题词,我就写了‘百花齐放,推陈出新’。”

“百家争鸣”首先是在历史研究问题上提出的。1953年,中共中央决定由中宣部组织一个中国历史问题研究委员会。当时,在中国奴隶社会何时转变为封建社会的历史分期问题上,两位著名的马克思主义历史学家,郭沫若和范文澜,有不同的意见和热烈的讨论。时任中国历史问题研究委员会主任的陈伯达向毛泽东请示方针,毛泽东说要百家争鸣。陈向这个委员会传达了。翌年,《历史研究》杂志创刊,也以这个作为办刊方针(龚育之:《党史札记末编》)。

◆1956年1月20日,毛泽东在中共中央召开的知识分子问题会议上讲话,号召全党努力学习科学知识,同党外知识分子团结一致,为迅速赶上世界科学先进水平而奋斗。

自1956年初开始,中宣部部长陆定一便在中央召开的一些会议上,针对文化建设领域内存在的偏向,提出学术、艺术性质的问题,应该放手让知识分子讨论,应该允许不同学派的存在和新学派的树立。学术与政治不同,只能自由讨论,不应该用戴“政治帽子”或“哲学帽子”的办法打倒一个学派,抬高一个学派。由此不难看出,对待学术问题(包括历史问题)的“百家争鸣”方针已经呼之欲出了。1956年4月28日,在中共中央政治局扩大会议上的讨论中,陈伯达发言,讲到毛泽东“百花齐放”题词所起的作用和成立历史研究委员会时毛泽东提出“百家争鸣”的情况,建议在科学文化问题上贯彻这两个口号。这样,毛泽东在同日作会议讨论总结时,才接着陈伯达的话讲了“百花齐放,百家争鸣”“应该成为我们的方针”那样一番话,并在5月2日最高国务会议第七次会议上的总结讲话中又一次重申(本文开头所引者)。

“百花齐放,百家争鸣”方针的正式提出,有着深刻的时代背景。1956年社会主义改造的基本完成,标志着中国步入社会主义社会。疾风暴雨式的大规模的阶级斗争已经渐渐隐去。中国民众绝大多数已经是生活在公有制里的社会主义劳动者,他们的根本利益空前一致。在人们的心目中,社会主义不仅是群体利益高度一致的整体性社会,而且也是充满生机和活力,人人心情舒畅、多姿多彩的“天堂”。这是“双百”方针出台的重要社会背景。1957年4月14日,周恩来同在京的六十多位电影工作者的谈话时指出:“如果民主革命尚未胜利的时候就提‘百花齐放,百家争鸣’这样的方针,那就是替国民党粉饰太平。在社会主义革命没有完成的时候,也不能提出这样的方针。但是现在不同了,社会主义革命已经获得了胜利,……我们必须把社会主义的大旗竖立起来,才有可能提出‘百花齐放,百家争鸣’这样的方针。”“在我们的国家里,已经有了一个主流,就是社会主义文化的主流。我们有了可能通过‘百花齐放,百家争鸣’这样的方针,来充分发挥人民的思想与表现方法,使社会主义文化更丰富。”

此外,中国共产党经过28年波澜壮阔的奋斗,由小变大,由弱变强,最终赢得了民主革命的胜利,建立了新中国;之后,仅仅用3年的时间便恢复了历经数十年战乱破坏的国民经济、巩固了新生政权;接着,又用3年左右的时间,完成了社会主义革命,实现了整个社会经济与制度的转型。这一系列接踵而至的巨大胜利无疑增强了毛泽东等党和国家领导人建设社会主义的信心,极大地激发着他们的想像力和创造力,这是“双百”方针提出的精神或心理背景。

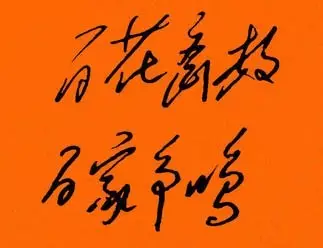

◆毛泽东关于“双百”方针的手迹。

当然,“双百”方针的提出更和新中国建立后的文化发展状况密切相关。经过数年的文化整合与重建,马克思主义在思想文化领域内的指导地位已然确立。但是,在此过程中,也出现了一些偏向甚至是严重的偏向。考察社会主义改造完成前中国共产党的文化理论和领导文化建设的历史,一个突出的特征是,对文化的认识往往偏重于其阶级性的分析,偏重于它与政治的联系。文化作为观念形态的上层建筑,在阶级社会里,是从属于一定的阶级并为本阶级利益服务的,这是马克思主义关于文化问题的一个重要观点。但与此同时,还应看到文化作为一种复杂的社会历史现象,又有着前后相续的历史继承性和各种文化思想之间的相互激荡、相互影响和相互交融问题。实际上,毛泽东在民主革命时期提出的对待历史文化遗产和外来文化的正确态度——取其精华,弃其糟粕,就是建立在承认文化的历史继承性和共性基础上的。如果说,在战争年代为了步调一致地进行阶级斗争,要求文化从属于政治、服从于一定的政治路线是完全必要的话。那么在和平建设时期,对文化问题就应该采取更为审慎的态度。新中国建立初期,由于各项社会改革改造运动频仍,阶级斗争在某些领域内还很激烈,所以文化领导工作中一度出现了过于强调阶级斗争,强调文化为政治服务、为各项社会改革和改造运动服务的倾向。其突出表现是在人文、社会科学领域内,对西方资本主义世界的理论、学说,对民族文化遗产,否定过多,继承和吸收不够;在文艺创作中,过于简单地要求表现工农兵的生活,直接配合政治运动和党的路线、方针、政策的宣传,从而导致了文艺作品题材狭窄、公式化、概念化的倾向。甚至在自然科学领域内,也给这一学派或那一学派贴上“无产阶级的”、“唯物主义的”或“资产阶级的”、“唯心主义”的标签,等等。

对于文化和科学领导工作中存在的上述问题,毛泽东和中共中央在社会主义改造基本完成前后开始有所察觉。“双百方针”的提出,便是最有力的纠偏之举。毛泽东指出:“讲学术,这种学术,也可以讲,那种学术也可以讲,不要拿一种学术压倒一切。”“在中华人民共和国宪法范围之内,各种学术思想,正确的,错误的,让他们去说,不去干涉他们。”1956年5月26日,中宣部在中南海怀仁堂举行由各界知识分子代表参加的报告会,陆定一作了《百花齐放,百家争鸣》的报告,比较系统地阐述了“双百”方针。他明确宣布:“我们所主张的‘百花齐放,百家争鸣’是提倡在文学艺术工作和科学研究工作中有独立思考的自由,有辩论的自由,有创作和批评的自由,有发表自己的意见、坚持自己的意见和保留自己的意见的自由。”这个报告引起与会知识分子的强烈共鸣,在学术界、文艺界引起热烈讨论。1956年6月13日,经毛泽东批准,《人民日报》发表了经修改的陆定一的报告。至此,“双百”方针正式公之于众。1956年9月,中共八大的政治决议郑重宣布:为了保证科学和艺术的繁荣,必须坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针。

“双百”方针不是暂时的策略之举

综观毛泽东关于“双百”方针的阐述,其思想是十分明确而坚定的。

首先,“百花齐放,百家争鸣”是繁荣社会主义文化必须长期坚持的基本方针,而不是暂时的策略之举。1957年2月,在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话中,毛泽东指出:“百花齐放,百家争鸣的方针,是促进艺术发展和科学进步的方针,是促进我国的社会主义文化繁荣的方针。艺术上的不同形式和风格可以自由发展,科学上不同的学派可以自由争论。利用行政力量,强制推行一种风格,一种学派,禁止另一种风格,另一种学派,我们认为会有害于艺术和科学的发展。”同年3月12日,毛泽东《在中国共产党宣传工作会议上的讲话》中更为明确地指出:“百花齐放,百家争鸣,这是一个基本性的同时也是长期性的方针,不是一个暂时性的方针。”他说:“领导我们的国家可以采取两种不同的办法,或者说两种不同的方针,这就是放和收。放,就是放手让大家讲意见,使人们敢于说话,敢于批评,敢于争论;不怕错误的意见,不怕有毒素的东西;发展各种意见之间的相互争论和相互批评,既容许批评的自由,也容许批评批评者的自由;对于错误的意见,不是压服,而是说服,以理服人。收,就是不许人家说不同的意见,不许人家发表错误的意见,发表了就‘一棍子打死’。这不是解决矛盾的办法,而是扩大矛盾的办法。两种方针,放还是收呢?二者必居其一。我们采取放的方针,因为这是有利于我们国家巩固和文化发展的方针。”

◆1957年7月,毛泽东在上海接见科学、教育、文化、艺术及工商界方面的人士。

其次,正确认识和处理以马克思主义为指导和实行“百花齐放,百家争鸣”的关系。“双百”方针提出之际,党内相当一批干部担心马克思主义指导地位因此会受到影响甚至动摇。与此相反,社会上一些知识分子则提出坚持马克思主义为指导与鼓励百家争鸣是有矛盾的。在他们看来,任何学说都是在一定历史条件下产生的,都有其局限性,都不可能包括全部的真理,若以一种比较固定的学说作为指导思想,就不可避免地要犯教条主义。因而,建议在文化领域内取消马列主义来指导一切的限制(《人民日报》1957年5月25日)。针对上述疑虑,毛泽东着重从真理的角度阐述了实行“双百”方针“并不会削弱马克思主义在思想界的指导地位,相反地正是会加强它的这种地位。”因为,马克思主义是真理,真理是愈辩愈明的。他说:“人们问:在我们国家里,马克思主义已经被大多数人承认为指导思想,那么能不能对它加以批评呢?当然可以批评。马克思主义是一种科学真理,它是不怕批评的。如果马克思主义害怕批评,如果可以批评倒,那末马克思主义就没有用了。……相反,马克思主义者就是要在人们的批评中间,就是要在斗争的中间,锻炼自己,发展自己,扩大自己的阵地。”在毛泽东看来,在对立面的斗争中的发展,才是合于辩证法的发展。马克思主义就是在同各种非马克思主义和反马克思主义的斗争中发展起来的。毛泽东强调:“马克思主义一定要向前发展,要随着实践的发展而发展,不能停滞不前。停止了,老是那一套,它就没有生命力了。但是,马克思主义基本原则又是不能违背的,违背了就要犯错误。”以马克思主义为指导,并非意味着用马克思主义取代一切文化成果,或者非马克思主义的作品便不能存在。例如,唯心主义作为百家争鸣中的一家,也有争鸣权、发言权。陆定一在《百花齐放,百家争鸣》的报告中明确讲到,在人民内部,既有宣传唯物主义的自由,也有宣传唯心主义的自由。两者之间的辩论,也是自由的。当然,允许非马克思主义参加争鸣,一个重要目的是为了便于马克思主义在同它的辩论、竞赛中得到锻炼、丰富和发展,变得更有生命力和吸引力,让越来越多的人服赝。毛泽东指出:“对待人民内部的思想问题,对待精神世界的问题,用简单的方法去处理,不但不会收效,而且非常有害。……只有采取讨论的方法,批评的方法,说理的方法,才能真正发展正确的意见,克服错误的意见,才能真正解决问题。”至于具体的学术艺术争论,有时问题十分复杂,如果从马克思主义的个别词句或某个具体结论出发,用贴标签的方式甚至动辄扣政治帽子,武断裁决,只能戕害文化的发展繁荣。所以,毛泽东明确指出:“艺术和科学中的是非问题,应当通过艺术界科学界的自由讨论去解决,通过艺术和科学的实践去解决,而不应当采取简单的方法去解决。”

再次,以宽容的心态,处理主流价值观作品与非主流文化作品之间的关系。在一方面坚持以马克思主义为指导,另一方面又要实行“百花齐放,百家争鸣”的大前提下,执政党自然希望文化作品能够体现马克思主义的指导作用,反映社会主义主流价值追求。当然,其表现形式和具体阐释可以多样化。但“百花齐放,百家争鸣”还有另一层意义,那就是与马克思主义、社会主义主流价值追求不同的文化作品,例如并不追求教育意义,仅仅是为了娱乐和表达个人感受、感知、审美等等,也可以“放”和“鸣”。当然,前提是不违反宪法,或者说不直接构成对社会主义制度和共产党领导的否定。

◆1958年2月,毛泽东视察长春电影制片厂,在第六摄影棚与《红孩子》剧组的小演员宁和合影。

1957年3月8日,毛泽东在同文艺界代表的谈话中,从几个具体问题出发,谈了自己的看法。其一,关于社会主义现实主义问题。源自苏联的“社会主义现实主义”原则在1953年第二次文代会上被确定为文艺创作和批评的最高准则,一直为文艺领导机关所大力倡导和贯彻。对此,毛泽东言道:“社会主义现实主义也不能强制人家接受。那末,不是社会主义现实主义的作品怎么办呢?只好让它发行,只要不是对社会主义制度抱敌对情绪的。”“在还没有接受马克思主义世界观的时间内,只要不是搞秘密小团体,可以你写你的,各有各的真实。这里边,当然还有帮助。”1956年8月24日,毛泽东在同音乐工作者的谈话中,也表达了同样的思想,他说:像中国这样大的国家,在艺术表现形式上应该“标新立异”。“为群众所欢迎的标新立异,越多越好,不要雷同。雷同就成为八股。”“还是要多样化为好。”其二,知识分子应该与工农兵打成一片,文艺作品应主要写工农兵。但是,也允许创作其他作品。毛泽东谈到:“上海的作家,也可以写写申新九厂,写写那个资本家荣毅仁”;“也可以允许一部分人就写他自己的身边琐事,他又不去跟工农兵打成一片,他又能写,你有什么办法呢?这么大个国家总会有这些人的,这也是客观存在。但是我们还是要帮助他,影响他,他不接受也没办法,可以出他的书。”其三,关于文化遗产问题,毛泽东谈到:“对一些传统剧目过去我们禁了几年,别人有些反感,现在开放了,也可以批评,但批评要说理。一些有牛鬼蛇神的戏,看看也可以,……也没有什么可怕。”“拿个更好的东西来代替它当然很好,但还拿不出来,就让他演吧!对牛鬼蛇神,戏是看,鬼不一定相信。放一下就大惊小怪,这是不相信人民,不相信人民有鉴别的力量。”由上面毛泽东谈到的几个具体问题,可以看到他对文化多样化的宽容心态。当然,毛泽东还是希望反映马克思主义、社会主义主流价值观的作品越多越好,希望能够通过各种手段包括适当的批评和帮助,使还不能接受马克思主义的知识分子尽快转变,最终加入主流价值观作品的创作上来。所以,他对非主流文化作品,在一定程度上表现出一种无可奈何同时又不大甘心的心态。

“双百”方针引起的争议

需要指出的是,自1956年春至1957年春,宣传和阐释“双百”方针最力的当属毛泽东。可以说,他对“双百”方针的宣讲充满了热情与真诚,频率高,力度大。除了理论上的阐释之外,他还对“双百”方针提出后文化界的动态十分关心,特别是对来自“左”的方面的干扰进行严厉批评。

“百花齐放,百家争鸣”作为繁荣科学文化的基本方针,在当时权力高度集中的政治体制下,特别需要执政党的各级干部的支持与理解。然而,相当一部分干部对“双百”方针却存在着程度不同的不理解、疑虑甚至抵触。比较典型的是《人民日报》1957年1月7日发表的陈其通等4人的文章——《我们对目前文艺工作的几点意见》。文章对“双百方针”提出后文艺界的状况作出了忧心忡忡的判断,认为:“在过去的一年中,为工农兵服务的文艺方向和社会主义现实主义的创作方法越来越很少有人提倡了。”“真正反映当前重大政治斗争的主题有些作家不敢写了,也很少有人在提倡了,大量的家务事、儿女情、惊险故事等等,代替了描写翻天覆地的社会变革、惊天动地的解放斗争、令人尊敬和效法的英雄人物的足以教育人民和鼓舞人心的小说、戏剧、诗歌。”“文学的战斗性减弱了,时代的面貌模糊了,时代的声音低沉了,社会主义建设的光辉在文学艺术这面镜子里光彩暗淡了”等等。陈其通等人都是党的文艺干部,他们的意见又发表在党中央的喉舌《人民日报》上,自然会产生很大影响。1957年3月全国宣传工作会议期间及其前后,毛泽东多次对这篇文章提出批评,认为文章对形势的估计是错误的,思想方法是教条主义、形而上学、片面性的,无非是来阻止“百花齐放,百家争鸣”。

◆1963年11月,毛泽东会见出席中国科学院哲学社会科学学部委员会第四次扩大会议的学部委员。

毛泽东对陈其通等人的批评意见,却被一些干部有意地歪曲成表扬意见,方法是只传达毛泽东对陈其通等人忠诚于党的文艺事业的肯定性话语,而截去了本来是主要内容的批评性话语。这一现象颇耐人寻味。它说明,陈其通等人的看法在一些领导干部中有共鸣,他们想说的话由陈其通等人说出来了。此外,陈其通受到毛泽东批评后,在出席一些会议时候,自我介绍:我就是毛主席批评的陈其通!其态度也颇耐人寻味。

从毛泽东对陈其通等人文章的批评频率之高和用词之严厉来看,从毛泽东由此引发的对《人民日报》及地方党报有关“双百”方针的宣传不及时和力度不够的批评来看,党内干部对这一方针的理解和贯彻确实与毛泽东和中共中央的希望与要求有距离。在1957年春的许多讲话和谈话中,毛泽东都特别提到党内尤其是各级干部中对“双百方针”的不理解和疑虑问题。认为:陈其通4人的文章,老干部十之八九是同情的;专员以上干部约1万多人,其中是否有1千人赞成“百花齐放,百家争鸣”都很难说,其中十分之九都还是不赞成;对“百花齐放,百家争鸣”这个问题,在我们同志中间意见不完全一致。有一些同志心里总有那么一点不舒服,“百花齐放”,那么多花,恐怕有不好的东西出来了怎么得了啊!“百家争鸣”,咱们共产党只算一“家”,99家包围我们,怎么得了啊!总之,是有比较了解这个问题的,有了解一些但是又不很多的,还有怀疑的,不赞成的。对于“双百”方针,我们还需要在党内作许多宣传解释工作。1957年4月10日《人民日报》社论《继续放手,贯彻“百花齐放,百家争鸣”的方针》也指出:“到现在为止,党内还有不少同志,对于‘百花齐放,百家争鸣’的方针实际上是不同意的”。正是针对这种情况,毛泽东才不厌其烦地在其讲话和谈话中强调:“双百”方针是一项长期性的基本方针;我们目前不是“放”的过多,而是“放”的不够,以促使广大干部尤其是做文化宣传工作的干部打消疑虑,放手贯彻“双百”方针。

出于加快贯彻新方针的目的,毛泽东对干部中存在的阻力情况,可能有夸大的成份,有矫枉过正的考虑。但阻力无疑是存在的。本来,一种新方针新政策的提出,在其最初阶段存在不理解甚至不赞成的现象是正常的。伴随着对新方针的宣传和实施,理解和拥护的人会越来越多。然而,遗憾的是1957年夏天开始的“反右派”斗争打断了这一进程。由于毛泽东和党中央在阶级斗争问题上发生了严重失误,由于毛泽东不断强调意识形态领域内无产阶级和资产阶级之间谁胜谁负的问题还没有解决,由于倡导“双百”方针最力的毛泽东在此问题上的认识实际上是后退了,于是,原本就对该方针不理解或不完全理解甚至持怀疑态度的干部便很容易转到“左”的文化立场上来,导致“双百”方针受挫。十一届三中全会后,随着改革开放新时期的到来,“双百”方针得以恢复并发挥着越来越大的作用。

总之,“百花齐放,百家争鸣”作为指导社会主义文化建设的基本方针,符合科学、文化发展的规律,是毛泽东和中共中央探索符合中国国情的社会主义文化建设道路的重要成果,是毛泽东留给后人的弥足珍贵的重要思想遗产之一。