毛主席诗词中的敢于斗争、敢于胜利思想

1949年4月,毛泽东在北平双清别墅看关于南京解放的报道

毛泽东诗词是常读常新、常悟常新的传世经典,字里行间洋溢着浩然正气,是毛泽东敢于斗争、敢于胜利思想的集中体现和艺术表达,既有惊心动魄的震撼力,又有扣人心弦的穿透力;既有催人奋进的感召力,又有朴实无华的亲和力。

敢为人先的气度

少年时代,毛泽东就有不流于世俗的远大志向。他在韶山冲横塘边吟诵出豪迈诗句:“独坐池塘如虎踞,绿荫树下养精神。春来我不先开口,哪个虫儿敢作声?”在同父亲和私塾先生抗争后,他雄视天下:站在韶山之巅,俯视人寰万象,树冠围拢,山丘拜伏,村落瘦小,红日低垂。为了走出闭塞的韶山冲,他写诗明志:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”其睥睨天下的雄心壮志和宽广胸襟,令人感佩至极。

青年时代,毛泽东大部分时间在长沙学习和工作。长沙是毛泽东革命初期活动的中心,也是他人格和世界观形成的地方。1914年至1918年,毛泽东在湖南省立第一师范学校求学。其间,毛泽东得到杨昌济等老师“博学、深思、力行”思想教导,深受进步刊物《新青年》影响。毛泽东不仅博览群书,而且善于联系实际进行思考和分析,并在假期深入农村进行讲学考察。毛泽东常约三五好友畅游湘江,到橘子洲头纵论国事、抒发宏愿。1918年4月,好友罗章龙去日本留学。临行前,新民学会会员在长沙北门外的平浪宫为他饯行。毛泽东用“二十八画生”的笔名,写了《七古·送纵宇一郎东行》相赠,“丈夫何事足萦怀,要将宇宙看稊米。沧海横流安足虑,世事纷纭从君理”,和友人依依惜别,直抒胸臆,展现探索人生、追求真理的伟大抱负。

1925年秋,毛泽东离开故乡韶山,去广州农民运动讲习所,途经长沙,重游橘子洲。面对湘江上美丽的自然景色,联想起当时的革命斗争形势,写下了《沁园春·长沙》。他写道:“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”“恰同学少年,风华正茂,书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。”心忧天下、豪气干云,对中华民族前途的乐观主义精神和以天下事为己任的壮志豪情跃然纸上。

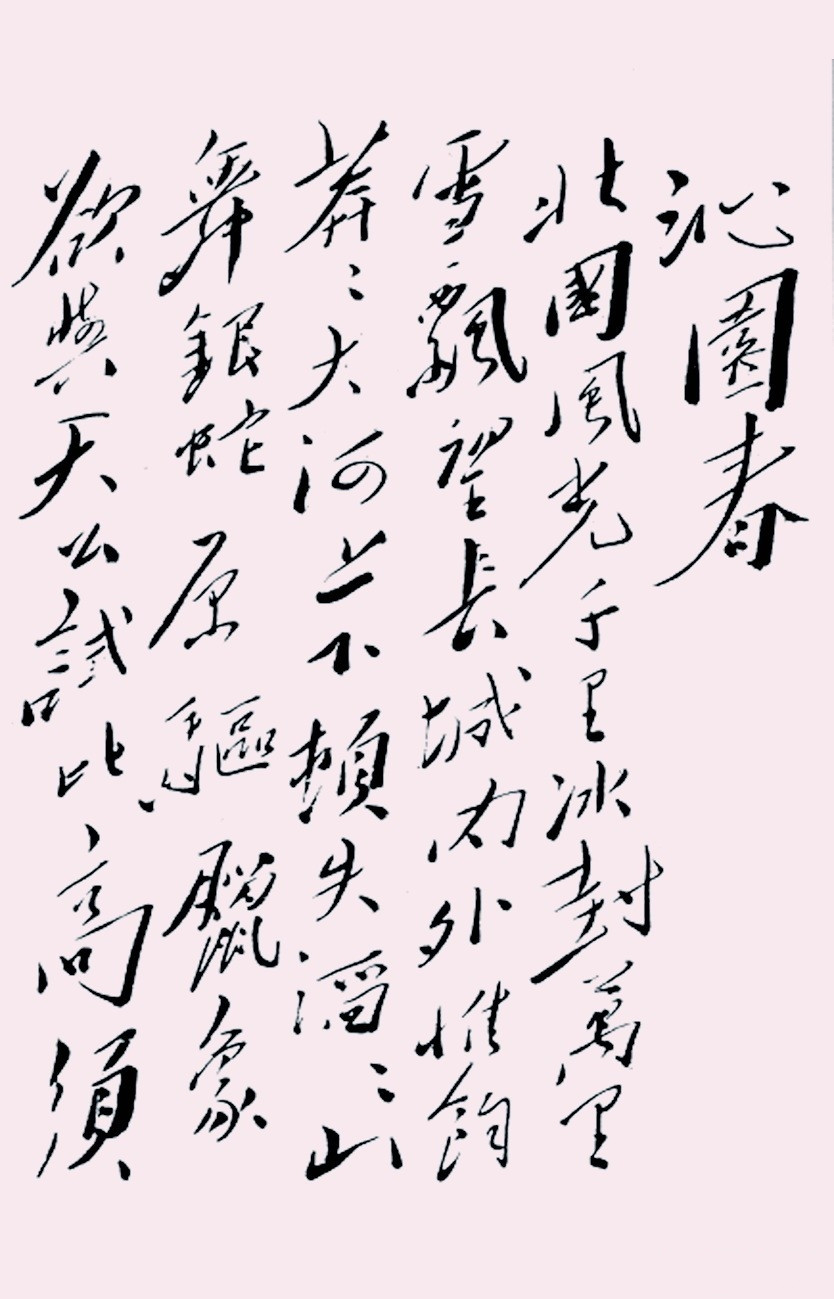

1936年2月,毛泽东、彭德怀等领导红一方面军以“中国人民红军抗日先锋军”的名义,从陕北清涧渡过黄河,发起东征战役。到了袁家沟,遇到天上飘起鹅毛大雪,仿佛要为出征的红军将士壮行。毛泽东触景生情,挥毫疾书,一气呵成,写下了气吞山河的千古绝唱《沁园春·雪》。“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰……数风流人物,还看今朝。”1945年参加重庆谈判期间,毛泽东手书这首词赠送友人柳亚子先生,并发表于重庆的一家报纸上,引起了巨大轰动。蒋介石看后十分恼火,组织了一帮御用文人进行反击,写了大量的诗词,鱼龙混杂,丑态百出;鸦鸣蝉噪,可以喷饭;无一能超过毛泽东,无奈只好作罢。

毛泽东用一生写就了壮美的东方长歌、英雄的民族史诗。他那以天下为己任、争当时代弄潮儿的大格局、大情怀、大胸襟,在他的诗词中得到鲜活表达和艺术再现。阅读毛泽东诗词,我们看到了悲悯与宏愿、自信与勇气、激情与幻想、践行与奋斗。

1961年,毛泽东在杭州手书古诗词

敢于斗争的勇气

在饱受内忧外患的近代中国,顽强的中国人民经过上百年的斗争,终于屹立于世界的东方。毛泽东诗词正是中国人民前赴后继反侵略、反压迫,争取自由、平等的战斗号角,也是中华民族自立于世界民族之林、发奋图强、走向世界舞台的战歌。毛泽东在长期的革命斗争和社会主义建设实践中养成了“纸上有波涛、笔下有惊雷”的作风,诗风激越豪迈,词风狂放豁达。他写诗词挥毫泼墨,一气呵成,时而浅吟低唱,时而引吭高歌,自然而然,至情至性。他的诗词是20世纪中国革命的缩影,是中国文化宝库中的瑰宝。

毛泽东诗词素以辉煌雄壮、气势磅礴而闻名,然而伟人也不乏平凡人的儿女情长,也有亲情、友情和爱情。1920年冬,毛泽东与杨开慧结婚。第二年春夏间,毛泽东外出考察,途中深深思念妻子,写下《虞美人·枕上》:“夜长天色总难明,寂寞披衣起坐数寒星。……一钩残月向西流,对此不抛眼泪也无由。”毛泽东也有凡人的深情,坦诚朴素,富有情趣。1923年冬,作为中共湘区委员会书记的毛泽东奉中央通知离开长沙去上海,准备赴广州参加国民党第一次全国代表大会,离开家乡,离开妻子和年幼的孩子,写下了《贺新郎·别友》:“今朝霜重东门路,照横塘半天残月,凄清如许。汽笛一声肠已断,从此天涯孤旅。凭割断愁丝恨缕。要似昆仑崩绝壁,又恰像台风扫寰宇。重比翼,和云翥。”他爱着妻子和孩子,但为了中国人民的前途命运,只有舍小家,顾大家;舍私情,顾天下情。

毛泽东是伟大的无产阶级革命家。他性格乐观豁达,善待同志、战友。他有许多敌人,却没有一个私敌。他的诗词中充满着同志情、朋友情、战友情,情感炽热,令人感动和敬佩。“赣水那边红一角,偏师借重黄公略”;“君今不幸离人世,国有疑难可问谁”;“山高路远坑深,大军纵横驰奔。谁敢横刀立马?唯我彭大将军”,在长期的革命征途中,黄公略、罗荣桓、彭德怀都是他志同道合的、心心相印的战友、同志。毛泽东在诗词中充分表达了对他们的眷顾、信赖、敬重、赞美之情。

作为政治家,毛泽东善于审时度势,把握主要矛盾转化时机,团结一切可以团结的力量。讲政治,把拥护自己的人搞得越多越好。1949年3月28日夜晚,国民党左派人士、毛泽东的长期诗友柳亚子,为新中国的成立做过一些有益工作,但也有一些牢骚委屈,做诗一首《七律·感事呈毛主席》,表示心灰意冷,准备归隐还乡,退隐江湖。毛泽东回赠《七律·和柳亚子先生》,善意规劝、挽留,“牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。莫道昆明池水浅,观鱼胜过富春江”,启悟感化,情谊绵长,柳亚子深受感动,从此改变退隐想法,成为毛泽东忠实的、毕生的追随者。这些诗词让我们真正感受到领袖胸怀的宽广博大。这也告诫我们“心小了,事就大了;心大了,事就小了”。

“小小寰球,有几个苍蝇碰壁。嗡嗡叫,几声凄厉,几声抽泣。”这就是“别人有宝剑”,我有“笔如刀”,毛泽东的诗词文风辛辣,语言超凡脱俗。他在晚年写的一首政治寓言词《念奴娇·鸟儿问答》相当幽默、相当有趣,其中一句痛斥敌人的“不须放屁,试看天地翻覆”,令人印象深刻。“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳,战地黄花分外香”,“一万年太久,只争朝夕”,他劝人劝己要惜时,语重心长,朴实无华。毛泽东诗词纵横捭阖,内涵深刻,读后令人感叹于他深邃的人生智慧,回味无穷。

毛泽东手迹《沁园春·雪》

善于斗争的智慧

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”毛泽东一生充满着斗争的勇气,充满着百折不挠的精神。遇到困难挫折甚至生死考验时,他总是越是艰险越向前,乐观面对,无所畏惧,敢于斗争;压倒一切困难,压倒一切敌人,而不被任何敌人所屈服。1934年前后,在中央苏区,由于受王明“左”倾错误的影响,党及革命事业遭受了严重损失,以博古为代表的中共临时中央又推行“左”倾政治军事路线,排斥毛泽东的正确领导。这一时期,毛泽东在党内军内均无发言权,心情郁闷而又患病,此时他来到瑞金城外的会昌小镇,写下了脍炙人口的《清平乐·会昌》:“东方欲晓,莫道君行早,踏遍青山人未老,风景这边独好”;“战士指看南粤,更加郁郁葱葱”。毛泽东困难时依然保持着昂扬的斗志、乐观的精神。他身处逆境,心中所想的始终是党的事业,始终对未来充满信心。

毛泽东一生中诗兴最浓、诗作最多的时期,是“天上有飞机轰炸、地上有围追堵截”的革命战争时期。越是艰苦卓绝,越是“风刀霜剑严相逼”,越能激发出他气吞山河的胆气。在井冈山上,每一条山道,都接受过汗水洗礼;每一棵树,都承受过碧血浇灌。漫山遍野的毛竹,青了又黄,黄了又青,不向残暴低头,不向敌人弯腰。“敌军围困万千重,我自岿然不动。早已森严壁垒,更加众志成城。”越是内外交困、环境险恶,他笔下越是壮美风光无限、意气风发。“山,快马加鞭未下鞍,惊回首,离天三尺三;山,倒海翻江卷巨澜,奔腾急,万马战犹酣;山,刺破青天锷未残,天欲堕,赖以拄其间。”长征路上,遭遇数不清的艰难困苦,越过千山万水,英勇的红军以世所罕见的斗争精神,战胜了强敌,战胜了种种困难和天险。“天高云淡,望断南飞雁。不到长城非好汉,屈指行程二万”;“今日长缨在手,何时缚住苍龙?”1935年9月,毛泽东率领中央红军,突破了敌人的封锁线;10月,打败了敌人的骑兵部队,胜利越过六盘山,登上主峰。面对高天白云、清朗秋气,眺望南飞的大雁,抒发心中情怀,留下这首大美诗词《清平乐·六盘山》。

革命不是请客吃饭,不是绘画绣花。革命是大江东去,革命是长缨在手!这就是毛泽东诗词折射出的敢于斗争的精神和气魄。“与天斗,其乐无穷;与地斗,其乐无穷;与人斗,其乐无穷。”这就是毛泽东丰富的斗争经历、壮烈的革命实践。对于毛泽东的诗词,井冈山、大柏地、娄山关,菩萨蛮、采桑子、忆秦娥,恰似投向敌阵丝丝冒烟的流弹,也是心系苍生、灼灼其华的晨星。没有诗歌参与的革命,是枯燥的鸣镝;没有革命加盟的诗歌,是病时的呻吟。真的诗歌,注定在炽烈的火炉里熔释,在革命的铁砧上锤炼。

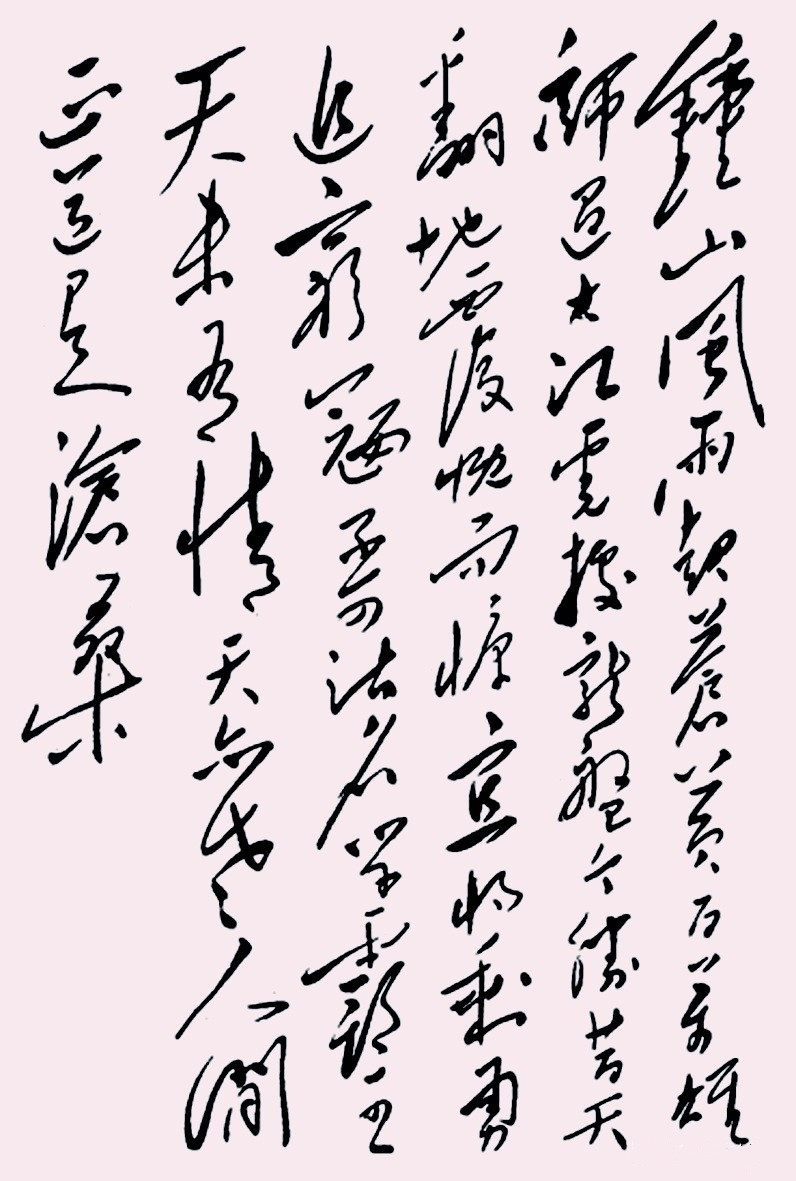

毛泽东《七律·人民解放军占领南京》手迹

敢于胜利的决心

毛泽东是伟大的诗人,他的诗词始终追求大事物、大手笔,以诗歌叙述宏大事件,勾勒战争历史场景,化腐朽为神奇、化复杂为简单,举重若轻、妙笔生花。同时,毛泽东又是伟大的军事家,研读毛泽东诗词,深刻认识到他那运筹于帷幄之中,决胜于千里之外,胸中自有雄兵百万的冲天豪气和必胜信心。

1949年4月20日,南京国民党政府拒绝在《国内和平协定(最后修正案)》上签字,毛泽东、朱德发布渡江命令。中国人民解放军百万雄师在千余里的战线上强渡长江,迅速突破防线,23日占领南京,统治中国22年的南京国民党政府垮台,蒋家王朝覆灭。毛泽东听到消息后欢欣鼓舞,写下《七律·人民解放军占领南京》,其中写道:“虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。……天若有情天亦老,人间正道是沧桑。”这是历史的脚步,这是人民的壮声,这是以火燃冰的颠覆!生动表达了中国人民解放军彻底打垮国民党反动派、解放全中国的必胜信念,格调雄浑、气势磅礴、雄壮有力。

长征是历史记录上的第一次。长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。长征是以敌人的失败、我们的胜利而告终的。艰苦卓绝、险象环生,但在毛泽东诗词《七律·长征》中却是另一番景象。“红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。”红军英勇顽强、不畏艰难困苦、不怕流血牺牲,充满着革命乐观主义、英雄主义精神。“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”。用毛泽东思想武装起来的革命战士,始终保持着高昂的斗志,充满着必胜的信念。忆往昔,峥嵘岁月稠。英雄的中华儿女会聚在毛泽东的旗帜下,红旗所指,所向披靡。刘邓大军千里跃进大别山、三大战役、抗美援朝战争等,一幅幅战斗的画卷、一场场英勇的斗争,毛泽东都是总导演、总指挥。毛泽东的旗帜,是从胜利走向胜利的旗帜!毛泽东诗词永远光芒万丈!