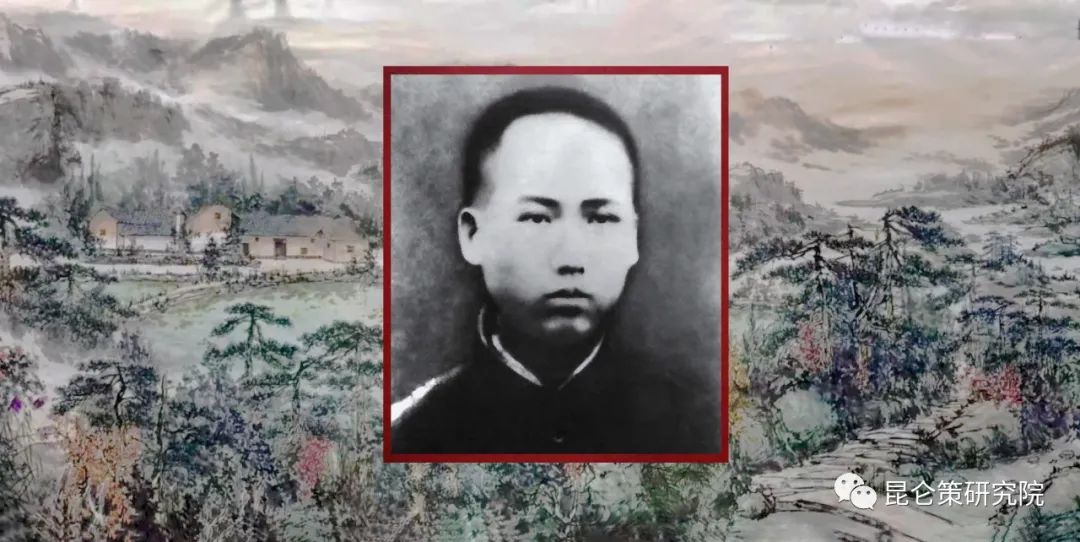

蒋昌起:少年毛泽东成长历程对当代中国教育的启迪意义

以湘中腹地涟水流域为中心,经过几千年来血与火的锤炼所形成的古老而神秘的梅山文化,与北宋以来数代文化大家所开创的湖湘文化,像水乳一般相互浸染交融,在湖湘大地发展出一种独特的血性顽强、机敏尚武、经世致用和敢为人先的地域文化,在风云际会的中国近现代史上人才辈出,演绎出数不胜数的英雄传奇,毛泽东正是这种文化背景下所产生的一代伟人。

毛泽东少年成长历程大致分为四个阶段:第一阶段:幸福外婆家的童年生活。他于1893年12月26日在韶山冲上屋场出生不久,就随母亲文七妹回娘家大坪坳棠佳阁生活了八年。第二个阶段:“六年孔夫子”的私塾学习和两年辍学务农的生活。于1902年春从棠佳阁回到韶山,入南岸下屋场私塾发蒙读书;1904年秋至1906年,他先后韶山关公桥、桥头湾、钟家湾私塾、井湾里私塾读书;1907年至1908年,辍学边务农边自主读书;1909年,他复学,在韶山乌龟颈私塾就读;1910年春,他到韶山东茅塘堂伯父毛麓钟的家里“面山楼”读书。第三阶段:1910年秋,走出乡关考入湘乡县东山高等小学堂读书。第四阶段:1911年春去长沙湘乡驻省中学堂(湘乡会馆)学习,热心湖南“拒款保路”运动,随后投身辛亥革命当上了一名列兵。毛泽东少年时期大多生活在涟水流域的梅山文化圈中,自然而然,他自小受到梅山文化与湖湘文化潜移默化的影响。

本人不揣鄙陋,试从教育学、心理学、成功学、现代人际关系学、领导学和文化影响等多个角度,对以上所述的少年毛泽东成长历程进行粗浅的分析解读,认为对当代中国教育具有如下九个方面的启迪意义:

一、给孩子一个快乐幸福的童年,有助于优良人格与智慧的形成

据毛泽东在《西行漫记》一书中回忆:“我父亲原是一个贫农,年轻的时候因为负债过多而只好去当兵。”毛泽东的父亲毛顺生的债务主要是因毛泽东的祖父毛翼臣与伯祖父分家时欠下的。那时,毛泽东的曾祖父毛祖人本来家境贫穷,但为了两个儿子分家,举债买下了上屋场5间半茅屋和周围15亩薄田。临到分家时,毛泽东的祖父毛翼臣因老实而向长兄让步,领着一家人离开了祖居地东茅塘来到上屋场居住,因无力偿还因买屋置地而分到自己名下的债务,随着年月的延长债务越来越重,日子过得越来越艰难。来自大坪坳大户人家的文七妹从17岁嫁给14岁的毛顺生,相继生下两个男婴,都在襁褓中不幸夭折。待到文七妹26岁即光绪十九年农历十一月十九日(1893年12月26日)才生下毛泽东。文七妹为了第三个儿子不致夭折,能顺顺利利长大成人,抱着毛泽东离开了婆家来到了娘家,其丈夫毛顺生就此离家去外当兵多年。文七妹母子来到娘家无论从自然环境还是人文环境明显优于婆家,有利于毛泽东的成长。

【1919年春,毛泽东(右一)与弟弟毛泽民(左二)、毛泽覃(左一)和母亲文七妹合影】

(一)从自然环境比较:在毛泽东出生的那个年代,韶山冲高山峻岭环抱,古木参天,狼虫虎豹出没,纵横交错的山谷狭长幽深;而与韶山一山之隔的大坪坳娘家处于龙头山麓,属于丘陵地带,地势平缓,视野宽阔,梯田如画,鱼塘星罗棋布,田塅一眼望不到头,让人心旷神怡。他在这样的环境里,与表兄弟们一起看牛割草打柴摘野果拾野粪做游戏,不光增添了他童年生活的无穷乐趣和对大自然的知识,还促进了他身心的健康发展,对他动手能力和语言交际能力以及思维能力的培养无疑起到了重要的作用。从心理学和脑科学分析,孩子从小的动手能力越强,手指的小肌肉群就越发达,大脑的触突就越能快速增长,无疑人就越聪明,这叫“心灵手巧”。毛泽东登峰造极的狂草艺术,就是这方面最有力的证明。龙头山常年四季有一口碗大的山泉水流下来,为储存灌溉农田用水,棠佳阁四周鱼塘多,这为毛泽东和表兄弟们捕鱼捞虾提供了便利条件,也为毛泽东的成长提供了丰富的蛋白质来源。最为有趣的是,毛泽东在棠佳阁爱吃小火焙鱼的生活习惯一直保持到他晚年。由此说明,一个人从小养成的生活习惯根深蒂固很难改变。

(二)从人文环境比较:韶山上屋场不光生活困难,而且人气不旺,毛顺生是单传独子,自打文七妹过门,祖父毛祖人和婆婆病故,所生的两个男孩相继夭折;而文家在当时是一个有着二十多口人丁,拥有五十多间房、一百四五十多亩田产的四世同堂的大家庭,文家尊老爱幼,乐善好施,充满了和睦幸福的氛围。文七妹认为娘家家大业大福气大,自然就想托娘家的福将儿子顺利养大成人。娘家嫂、妹多,还可以帮助她照顾孩子。她母亲贺氏对外孙更是关爱有加,将刚满月的毛泽东抱去龙潭岮拜了个“石干娘”,为弥补因郎婿出外当兵而缺失的父爱,又让毛泽东拜七舅文玉瑞为干爹。七舅将毛泽东视若己出,同吃同睡,将毛泽东与文家子侄们一起排行,作为第二十三子。

文家自毛泽东的外曾祖母开创的带有梅山文化与湖湘文化特质的“孝友传家,耕读裕后”的家风,传承至毛泽东外祖父文芝仪和外祖母贺氏这一代,更加发扬光大。文芝仪虽在塾馆进学时间不长,但他资质聪明,平时酷爱读书,耕作之余,手不释卷。他最为欣赏本地著名文人胡沁园的一首家训诗:“人事纷纷如台戏,或买锄头或买书。田地要耕书要读,半为农夫半为儒。掷卷荷锄田里去,锄罢归来又读书。劝我儿孙耕与读,莫使仓腹两空虚。”并以此作为治家之道,由此文家子侄耕读并重蔚然成风,逐渐形成了勤农善文、以文化人、学以致用的家风。童年的毛泽东耳濡目染,深受影响。他从三岁开始,八舅文玉钦在自家开办的塾馆里,特意为他置办了一张小桌小凳,让他与表兄弟们一起伴读。八舅很喜欢他,常向他讲述古人励志读书的故事,还让他熟背刊刻在文家族谱里的《家范箴言》,对他进行最基本的人生道德与是非观的教育,谆谆教育他“干正事,走正道,成大器”。到他八岁离开棠佳阁回韶山时,他已能熟背不少古诗文,其智力远超同龄孩子之上。

毛泽东八岁之前是在这样优良的自然和人文环境中生活的,无疑对他俊朗洒脱、慈悲善良、正直果敢、刚毅顽强和机智尚武等优良人格和超群智慧的形成起到了关键性的作用。20世纪出生于意大利的世界著名教育家玛利亚·蒙台梭利提出过这样的观点:人生最重要的阶段不在大学,而在0-6岁阶段,0-6岁阶段完全不同于以后的任何阶段,这一时期是人类智慧的形成、心理定型的关键阶段。具体地说,这一阶段,是孩子性格形成关键期,是语言能力、智力、想象力发展的关键期,也是孩子学习的关键期。作为家长和有关教育机构应该为孩子提供一个最佳的成长环境,让孩子轻松快乐地生活其中,同时切实把握好这个阶段的培养教育,这不光有助于孩子智慧和能力的发展,还有助于孩子优良人格的形成。否则,就会在孩子身上形成人格偏离和智力低下等缺陷。孩子的成长是不可逆的,错过了,便不可能再有重来的机会。

二、培养自主学习的好习惯,让孩子受益终生

毛泽东从棠佳阁回到韶山进入南岸私塾启蒙读书,尽管他不喜欢邹春培先生枯燥古板的教学方式,从不解书,只让学生死记硬背,但他利用一套《康熙字典》,对先生要点读的书早已弄懂了字音字义,在理解的基础上能背诵如流了。他对先生说,你老人家不要点书,省得费累。由于他无师自通,不需要先生劳神,所以大家送他一个“省先生”的外号。这种读书方法,就是自主学习。那他在少年时期又是如何自主学习的呢?

(一)读书“三复四温”。凡是他喜欢的书,总是一遍又一遍地研读。在韶山私塾上学期间,最爱读的《三国》《水浒》《西游记》的古典小说,在《西行漫记》里他是这样回忆的:“许多故事,我们几乎背得出,而且反复讨论了许多次。关于这些故事,我们比村里的老人知道得还要多些。他们也喜欢这些故事,常常和我们互相讲述”。他在东山高等小学堂读书期间,从表兄文运昌那里借到两本书,讲的是康有为变法运动。其中一本是梁启超主编的《新民丛报》。毛泽东对这些书报反复阅读,直到可以背出来。

(二)勤于思考,自力研究。在韶山读私塾期间,毛泽东喜爱中国古典小说。在《西行漫记》一书里这样回忆道:有一天他忽然想到,这些小说有一件事很特别,就是里面没有种田的农民。所有的人物都是武将、文官、书生,从来没有一个农民做主人公。对于这件事,他纳闷了两年之久。后来他就分析小说的内容,懂得了武将文官、皇亲国戚这些人是不必种田的,因为土地全归他们所有和控制;而种田的农民终年劳碌,吃不饱穿不暖,哪有心思去读书识字,即使认得几个字,哪有闲工夫来著书立说?所以他暗暗发誓:他长大后,一定要写农民的书,写受苦人的人,一定要把种田的、种菜的、打铁的、挖煤的、卖膏药的,还有各式各样的黎民百姓都要写成英雄豪杰。

毛泽东在东山学堂读书期间,在读过的《新民丛报》里留下了许多笔迹,他在第4号《论说》部分关于“国家”问题“朝廷由正式成立者,则朝廷为国家之代表,爱朝廷即爱国家也。朝廷不以正式成立者,则朝廷为国家之蟊贼”处批写道:“正式而成立者,立宪之国也,宪法为人民所制定,君主为人民所拥戴;不以正式而成立者,专制之国家也,法令为君主所制定,君主非人民所心悦诚服者。前者,如现今之英、日诸国;后者,如中国数千年来盗窃得国之列朝也。”尽管他批语的思想没有超出梁启超的范围,但作为一个十七岁的少年有如此的理解力,并且在这基础上加以发挥,实为难得了。梁启超用“正式成立”一词表示朝廷的合法性,而毛泽东进一步明确,只有“宪法为人民所制定”的国家才具有合法性,“中国数千年来盗窃得国之列朝”只不过是蟊贼而已,都不具备合法性。他这一认识,明显高于梁启超。

(三)不动笔墨不读书。毛泽东从湘乡县立东山高等小学堂读书开始,就养成了这一好的读书习惯。他从同学萧子璋手里借了一本《世界英雄豪杰传》,反复阅读,还在书上圈圈点点,写了很多批语。

(四)一心向学,拜师求教。毛泽东在辍学两年的时间里,务农之余坚持读书,正当他“日愁父师之际”,正好从外地回来一位激进派先生,叫李漱清,反对封建迷信,主张弃庙兴学,让更多劳苦人家的孩子学习文化,学习科学知识,因此遭到当地顽固势力的反对,被人讥讽为“怪人”。毛泽东得知后,很钦佩他,并赞成他的主张,便不顾人家的非议,跑到离家六里地远的陈家桥李漱清家里拜他为师,向他请教学问,并请他修改自己写的文章。

当然,毛泽东在以后的人生中,自主学习的方法还有不少,这里就不再赘述了。毛泽东终其一生都在读书,真可谓活到老学到老。他是学以致用,将读书之所得运用到救国、治国、治天下的革命实践当中去的。总之,当今的青少年应学习毛泽东自主学习的方法,培养学习的独立性和自主性,并自觉将知识用到到学习工作与生活当中去。

三、培养逆向思维的方法,让孩子勇于质疑与创新

人类的思维具有方向性,存在着正反两个方向的差异。逆向思维是一种不采取通常思考问题的思路,而是突破常规定型模式和超越传统理论,从对立的、完全相反的角度去思考问题的思维方法。

毛泽东在棠佳阁带养到三岁时,有一天他穿着红风衣和一群年龄相仿的小伙伴在土坪里玩耍。一个白胡子的老人来到近前,想逗弄一下他们来乐一乐,便从自己口袋里掏出一把小刀来,吓唬说要从一个小孩的脑袋上割一只耳朵来做下酒菜,看看谁的耳朵壮实一些。除毛泽东站立在原地不动之外,其他的小孩吓得一个个撒腿就跑开了。他凑到蹲在地上的老人跟前问:“老阿公,你为什么要割我的耳朵呢?你要不说出个道理来,我就要割掉你的胡子?”说着一把抓住了老人的白胡子。按常规的思维定式,毛泽东应该像其他小孩一样惧怕自己的耳朵被割掉而逃走,但他为什么不这样呢?三岁的他有别于其他小孩的思维,却从相反方向去考虑,老人割小孩的耳朵没有道理,所以他没有逃走。

当他从棠佳阁回到韶山生活时,看到富人有脚有手不走路,不干农活,还要穷人抬着轿子走,就问身边大人:“为什么穷人那么穷,富人那么富,还要人抬扶?”这是一种由“果”探究“因”的本末逆向思维方式。当他读到《论语》中“贫而乐,富而好礼”这一句话,他就联想到韶山冲的穷人并不快乐,富人并不知礼而是为富不仁的社会现实,与人展开讨论,质疑孔子作为圣人的论断的正确与否。正是毛泽东这种从小培养的逆向思维能力,让他在以后的革命实践中,成功开创出一条不照搬苏联革命模式而将马克思主义中国化的农村包围城市的革命道路。1943年7月,抗战爆发六周年前夕,国民党利用共产国际宣布解散之际,叫嚣“解散共产党”、“取消陕甘宁边区”。对此,毛泽东约见国民党派驻延安的观察员义正词严地警告道:蒋先生总以为‘天无二日,民无二主’,我不信邪,偏要出两个太阳给他看看。“再过五年至八年,看虎(鹿)死谁手!”1949年经过辽沈、淮海、平津战役三大战役,国民党军队的主要力量被消灭殆尽。毛泽东也没有接受苏联斯大林主张的国共两党和平谈判终止内战“划江而治”的调停,于4月21日与朱德发布《向全国进军命令》,命令人民解放军奋勇前进,坚决、彻底、干净、全部地歼灭敌人。百万雄师渡过长江天险,攻占了南京,预示着中华人民共和国即将诞生。这些都是毛泽东成功运用逆向思维的典范。

处于科技不断创新的二十一世纪,我们放眼全球,对青少年的教育不应完全是千人一面的求同教育,而是富有创新精神的求异教育。当代青少年应从小培养自己的逆向思维能力,不应做书本的奴隶,而要敢于质疑,勇于探索与创新;家长与教师也要有意识地培养青少年求异思维,不做循规蹈矩顺从听话的“乖”孩子,而要做富有创新精神的“帅”孩子。

四、贵在开悟觉醒,“问题小子”也可逆袭为有志少年

毛泽东在延安接受美国记者埃德加·斯诺采访时,坦诚地道出了自己在少年时期也同其他孩子一样懵懂叛逆,用今天的话说是个“问题小子”:“我八岁那年开始在本地一个小私塾读书,一直读到十三岁。我的先生是主张严格对待学生的。他态度粗暴恶厉,常常打学生。因为这个缘故,十岁的时候曾经逃过学,但我不敢回家,怕挨打,便朝县城的方向走去,以为县城就在一个山谷里。乱跑了三天后,终于被我家里的人找到了。我这才知道,我只是来回兜了几个圈子,走了那么久,离家才八里路。”“我到了十三岁的时候,发现了一个同我父亲辩论的有效的方法,那就是用他自己的办法,引经据典地来驳他。父亲喜欢责备我不孝和懒惰。我就引用经书上长者必须仁慈的话来回敬。他指摘我懒惰,我就反驳说,年纪大的应该比年纪小的多干活,我父亲年纪比我大两倍多,所以应该多干活。我还宣称:等我到他这样年纪的时候,我会比他勤快得多。”

【1919年,长沙,毛泽东与父亲毛贻昌(左二)、堂伯父毛福生(右二)和弟弟毛泽覃】

少年毛泽东为什么这样叛逆倔强呢?主要原因是父亲平时对他极为严苛,经常打骂他外,在他十三岁那年让他辍学回家务农,并按照当时农村中普遍奉行的“早婚”陋习给他娶了一个比他大四岁的姑娘,他既不喜欢也并不认为她是自己的“妻子”。短短两年后,这明媒正娶的“妻子”因病而死,成了这桩包办婚姻的牺牲品,给他幼小的心灵造成了难以愈合的伤痕,留下了人生中极为痛苦的记忆。后来父亲又让他去湘潭县城十八总窑湾“康裕枯谷行”学徒做生意,而毛泽东是绝不认可父亲早已为他设定的个人发家致富的道路的。

那又是什么原因促使少年毛泽东志存高远,为国家民族的前途和穷苦大众着想,而毅然走出韶山去求学的呢?

第一个原因:毛泽东在辍学务农的两年里,白天在地里做一个全劳动力的活,晚上替父亲记账,尽管这样,仍旧嗜书如命,他借遍了整个韶山冲和棠佳阁外婆家的书来供自己空闲时间里阅读,甚至寺庙里和尚的《金刚经》等经书也借来一读。有一天,他从表哥文运昌那里借来了《盛世危言》《校邠庐抗议》等书,每到夜晚,就向自己的睡房兼书房里走去,点亮书桌上的一盏桐油灯,操起桌上的《盛世危言》读起来,尽管这书他读过好几遍了,但他仍爱不释手,百读不厌,常常为作者触及时弊力图改造中国社会的满腔爱国激情,感动得血脉偾张。他陷入苦苦的沉思:“何能救国保种?何能富国强兵?”他读完《校邠庐抗议》一书,对书中开篇的第一句话:“呜呼,中国其将亡矣!”几十年以后仍旧记忆犹新。这本书谈到了日本占领高丽和台湾的经过,谈到了安南和缅甸的宗主权的丧失。他明白了腐败没落的满清王朝已经日薄西山,亡国灭种的危险为期不远了。国家兴亡,匹夫有责。作为一个年轻人,不应该待在韶山老家,而应该去外地继续升学,学得一身本事,为整个国家和民族去效力!

因而他觉醒了!

第二个原因:就是父亲与乡邻为一架柴山发生纠纷打了一场官司,因他在县衙的大堂上不懂得引经据典而导致败诉。为了帮助他打赢官司,不得不又动起了鼓励失学两年的儿子继续去私塾“深造”的念头。这时候,毛泽东的堂伯父毛麓钟(派名毛贻训)多年在外襄办军务,受聘担任“何参军梅岭之书记”,因对满清王朝丧权辱国腐败无能深为不满,愤然辞职回乡,闭门闲居,为开启民智,在自家东茅塘“面山楼”设馆授徒。父亲得知这一消息,领着儿子登门拜师。“府学秀才”的毛麓钟先生见到这样一位天禀异赋读书过目不忘、胆略过人敢于仗义执言、又有着菩萨心肠同情弱小的堂侄投奔到自己门下,满心欢喜,认定他是一个可堪造就日后必成大器之人,有意将平生之所学毫无保留地传授给他,于是由浅入深,给他点读了《纲鉴易知录》《史记》《资治通鉴》等书籍,从而接受了中国历史知识的教育和治国安邦经世济民的启蒙教育。毛泽东在拜堂伯父为师之前,已有过五年多的私塾学习生活,都因他厌恶先生枯燥古板的教育方式,常与先生比才斗狠,连换五任先生都在他面前败下阵来,但自从遇上了行伍出身却又温文尔雅不怒自威的堂伯父后,像换了个人似的,恪守堂伯父给他制定的规矩,终日埋头苦读。

为彻底打开毛泽东的心窍,毛麓钟先生经常向他讲述历代圣贤先哲的经典故事:文王拘而演《周易》,仲尼厄而作《春秋》,屈原放逐乃赋《离骚》,司马迁受腐刑而发愤著《史记》;讲述韶山风土人情传说故事,翻开毛氏族谱》,一一细说家谱中所记载的跟随曾国藩平定太平天国出生入死获得清廷封赏的毛氏先辈,进一步激发少年毛泽东经世济民、建功立业的远大理想与抱负和血性尚武的精神。

毫不夸张地说,面山楼真乃少年毛泽东的开悟之地。就这样,少年毛泽东由人们眼中的“问题小子”逆袭为一个苦读历史典籍的有志少年。

于1910年秋天,迈出了他人生至关重要的第一步,走出乡关去湘乡县立高等东山小学堂求学。临行前,他改写了日本僧人月性的一首诗以明志,夹在父亲的账簿里:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”这是中国人民的大幸,韶山少了一个耕田郎,毛家少了一个生意人,中国出了一个解救国家、民族与人民于水火的大救星!

南宋时期大教育家朱熹说得好:“百学须先立志”。明代王阳明也说过:“志不立,如无舵之舟,无衔之马,漂荡奔逸,终亦何所底乎!”可见人立志的重要性。如今青少年所处的时代显然不同于少年毛泽东所处的时代了,所处的家庭环境也和少年毛泽东的家庭环境大不一样了,但是,每个青少年都必须设定自己的人生志向,这样才能激发每个人自主学习的内在的动力,促使每个人自驱型成长。

如何让人从小立志呢?从少年毛泽东身上至少得到两点启示:第一,必须着眼国家、民族发展来立志,着眼二十一世纪的科技创新的未来来立志,着眼于自身的兴趣爱好能力与性格特点来立志,这样的志向才能顺应时代与潮流,符合自身发展的需要;第二,开悟觉醒大多不可能凭空而来,一般来自于书本或其他信息的激发,还有“明师”的点拨与诱导。

五,培养自控力,是一个人取得成功的法宝

自控力是自我引导、自我控制的力量。一个人在做一件事的时候,可能违背原则、任由感情支配而采取行动,也可以用自己的自控力来约束自己,免受自己欲望、情感、感官的影响。一个人的成功,都是“自我克制”和“坚持不懈”的结果。

毛泽东在韶山冲学习生活的那段时间里,由于先前的几个私塾先生教学方式枯燥呆板,少年毛泽东对这种教育方式感到厌倦,在私塾学习中难以培养自控力。比如在南岸私塾读书期间,趁着邹先生去亲戚家喝酒,就耐不住炎夏酷暑的煎熬,不顾邹先生临走前只准学生老老实实坐在私塾讲堂里习字念书温书的反复交代,却领着同学们下到私塾门前的池塘里去游泳。又比如在井湾里私塾念书期间,他趁着毛宇居先生外出,又不顾先生的劝告,擅自跑到私塾后山的一块青石板上去读书,觉得在那里读书比在私塾讲堂里读书空气新鲜,环境清静一些。当他在那里把要背的课文背熟,还上山摘了一大兜野果回到讲堂里,除给每位学生分发了一份野果外,还给先生“孝敬”了一份。当宇居先生回到讲堂时,意识到毛泽东聪颖无比,自己用背书的方式无法达到管教惩罚他的目的和效果,便换上另外一种方式,叫他对着私塾里的一口水井吟诗一首,以确定是否惩罚他。谁料想他刚刚绕这口水井一圈,一首“赞井”诗脱口而出:“天井四四方,周围是高墙。清清见卵石,小鱼囿中央。只喝井里水,永远养不长。”这首诗暗讽的是毛宇居先生教学古板不给学生自由,反弄得他下不来台。但是,当他拜读于堂伯父毛麓钟门下后,则华丽转身,逆袭为一位非常有自控力的“学霸”,再也不在先生面前调皮捣蛋了,而是专心致志攻读历史典籍。这其中的原因,除毛麓钟先生学识渊博、具有儒雅威严的人格魅力外,还有着他比普通私塾先生更高明的两条:一是他结合当时清末政府腐败无能、濒临亡国灭种等严酷的社会现实,循循善诱,启发少年毛泽东树立经世济民的远大的人生理想。正是这种对社会对国家的使命感给少年毛泽东带来了源源不竭的自控力;二是他因材施教,讲究教学方法,通过耐心细致地讲解,培养了少年毛泽东攻读历史典籍的兴趣。有人说,最强的自控力源于内心的喜爱。他通过阅读历史典籍,获得了无比的幸福和快乐,这就是自控力的最高境界。

当今的青少年应从少年毛泽东身上获得启示:要想获得源源不竭的自控力,必须把社会责任感、使命感和个人兴趣爱好结合起来。历史上大凡像毛泽东这样取得巨大成功的伟大人物,都是胸怀天下具有远大的理想抱负充满了崇高的使命感的人。

六、培养同情心同理心,应该成为青少年自觉的理想人性追求

毛泽东在南岸私塾读书时,发现一位同学放中午学时既没回家吃饭,也没早晨带午饭来上学,饿得发昏,从而得知这位同学家里无米下锅,就向娘说自己以后再不回家吃中饭,叫娘每天早晨为他准备一碗午饭带去私塾,分给这位同学吃。当他吃晚饭时,娘发觉他比平日里吃得多,纳闷不已,以为他身体闹了什么毛病。他看着娘为他忧愁着急的样子,不得不向娘道出了缘由。娘一听完,不但没有责备他,反而赞许他做得好。从此每天早晨娘就为他准备两碗午饭带去私塾,免得两个小孩吃不饱饭。

毛泽东的父亲是个贩运谷米和猪牛的生意人,既要经商又要种田,忙不过来。在农忙季节时,父亲常雇请上屋场对面邻居李南华来家帮助干农活。

李南华为人忠厚,精通农业技术,生活很困难,常常无米下锅。毛泽东就和母亲商量,给李南华家送些米过去。还设身处地为李南华着想,跟母亲说道:为什么李叔一年到头辛辛苦苦劳动,一家子人却吃不饱饭呢?不就是因为他家没有地吗?他那么会种地,为什么会没有地呢?有一年天旱少雨,李南华租种毛泽东家2亩田,只有一半的收成。有一天,父亲叫他去李南华家催租,他去李南华家坐了一会,但一字未提交租的事,跑回家来对母亲说:“李叔家里实在很困难,田里又干坏了,哪有谷子来交租呢?我看不要他交算了!”母亲同意了。母子俩来了个“瞒天过海”。他把谷仓打开,爬了进去,把里边的谷子扒起一个高高的谷堆。傍晚,等父亲从外面回来去看谷仓,仓里的谷子果真堆高了许多,就这样成功“骗”过了父亲。

父亲在东茅塘有个堂弟叫毛菊生,因常年患病,家里很穷,因借钱治病欠了人家一屁股债。在债主催逼万般无奈的情况下,准备将自家的7亩上等水田出卖用来抵债。父亲心想肥水不落外人田,请来了中人,和毛菊生立下了一纸契约。毛泽东得知这事后,就劝说父亲,不能去买二叔家的田,二叔一家人全靠的就是这7亩水田吃饭,如果你把二叔家的田买了回来,二叔全家就只能逃荒讨米了。父亲哪里肯理会儿子这番话?毛泽东只得将父亲买田的消息转告母亲。平日里总要送米给粮接济毛菊生一家的母亲,听了儿子的话,更是心急如焚,好说歹劝丈夫毁了这契约,并要求丈夫从生意的周转资金里挤出些钱来借给毛菊生还债,以此度过眼前的难关。毛泽东见父亲仍旧不听劝告,又搬来“救兵”请祖父毛恩普来出面劝说。父亲却理直气壮地说:我和菊生愿买愿卖,我用钱买田,天经地义。他不卖给我,还不照样卖给人家?这场买田的纷争,给毛泽东留下了极为痛苦的记忆。几十年过去了,他仍旧耿耿于怀。新中国成立后,他将毛菊生的儿子毛泽连接去北京,说:“旧社会那所有制,使兄弟间也不顾情义。我父亲和二叔是堂兄弟,买二叔那7亩田时,就只顾自己发财了,全无手足之情,谁的劝说都听不进去。我后来思考这些事,认清只有彻底改造这个社会,才能根绝这类事,于是下决心要寻找一条解放穷苦农民的道路。”

【毛泽东和毛泽连一家在北京合影】

1910年长沙发生抢米风潮,湖南巡抚衙门派兵进行了严厉镇压,杀害了许多饥民。一些在长沙做生意的乡人回到韶山,向毛泽东讲述了这件事。在《西行漫记》中这样回忆的:“这件事在我们学堂里讨论了许多天,给我留下了深刻的印象。大多数学生都同情‘造反’的,但他们仅仅从旁观者的立场出发。他们不懂得这同他们自己的生活有什么关系。他们单纯的把它看作一件耸听的事而感兴趣。我却始终忘不掉这件事。我觉得造反的人也是些像我自己家里人那样的老百姓,对于他们受到冤屈,我深感不平。”

少年毛泽东这类关心同情劳苦大众的故事,不胜枚举。正因为他这种悲悯情怀,成为了他整个一生领导中国共产党和全体人民为了国家和民族的独立与自主、人民的解放和幸福,不畏任何艰难险阻不屈不挠英勇奋斗的最根本的动力与源泉。所以,法国著名的思想家文学家罗曼·罗兰说,许多伟大人物的成功,就是因为他们具有“比别人更多的同情和仁爱”。

在人际交往的过程中,自古以来存在着善恶两极,一极是善良、同情、诚实、友爱、互助等美好品德,另一极则是邪恶、自私、妒忌、虚伪、非礼等丑恶品格。而其中的同情是人类沟通和理解的桥梁,它的本质特征是在人际交往中将心比心、设身处地地对待他人的需要、利益、情感、动机、行为和处境,是推己及人的真切理解、真挚的尊重和真诚的关心。同情源于人性的善良,一个人心地善良,才会有同情、宽容、怜悯、仁慈、博爱等情怀和气度。因此,从小培养同情心同理心,应该成为当代青少年一种自觉的理想人性追求。

七,培养和增强挫折承受力,保证青少年身心健康发展

挫折承受力,是指一个人在遭遇挫折情境时,能否经得起打击和压力,有无摆脱和排解困境而使自己避免心理与行为失常的一种耐受能力,也是一个人适应挫折、抵抗和应对挫折的一种能力。—般来说,挫折承受力较强的人,往往挫折反应小,挫折时间短,挫折的消极影响少;而挫折承受力较弱的人,则容易在挫折面前不知所措,挫折的不良影响大而易受伤害,甚至导致心理和行为的失常。

少年毛泽东在韶山的生活,是在私塾先生教学方式的古板乏味和父亲的严苛冷酷和社会环境的黑暗等多种打击和压力下成长的。十岁那年,为反抗先生的态度粗暴、严厉打骂学生逃过一次学,在深山老林里转圈三天三夜,赢得了“罢课”的胜利,“父亲比以前稍微体谅一些了,老师态度也比较温和一些”了。毛泽东在私塾里刚识几个字,就开始替父亲记账并学会了珠算,父亲是一个严厉的监工,看不得他闲着,如果没有账要记,就叫他去干农活。在父亲的思维里,打是爱,骂是疼,父亲常常打他和两个弟弟。父亲节俭持家到了极致,一文钱也不给孩子,给他们吃的又是最差的。父亲每月十五对雇工们特别开恩,给他们鸡蛋下饭吃,可是从来没有肉。对于毛泽东,父亲不给蛋也不给肉。因此他和母亲、弟弟包括雇工在内组成了“统一战线”,就有了反抗“执政党”父亲的各种举动——引经据典来反驳父亲对他“不孝”“懒惰”的责骂;他13岁那年,一次客人来家的宴席上对父亲“懒而无用”的责骂,愤然离家,从小学会了游泳的他以“跳塘”来吓阻父亲对他的追打;等等。由于他的“公开反抗”,“保卫了自己的权利”,不致父亲打骂他更加厉害。在他14岁辍学务农后,毛泽东为了晚上如饥似渴地学习,防止因耗费了灯油而招致父亲的责备,他用被单将卧室的窗户遮起,不让父亲发现卧室里的灯光。从现实利益着想的父亲为他设定了一条经商做生意的道路,坚决不同意他出湘乡县立东山高等小学堂读书,他就与母亲合计巧摆“劝学宴”,去外婆家棠佳阁请来了两位对父亲说话有影响力的舅父和在正在东山小学堂读书的表哥文运昌,以及韶山有名望的人来家中做客,终于劝说父亲得以同意他出外读书。以上事例,无不说明少年毛泽东面对自己成长过程中的各种困难、阻力、打击,他一心向学,从不低头屈服、消极自卑,而是积极主动想办法,通过自己不折不挠的努力去克服排除。这正是毛泽东受到梅山文化与湖湘文化深刻影响而具有的不畏任何艰难险阻的顽强精神。

当然父亲对毛泽东的严厉管教和在学习上为他设置的障碍与阻力,对他成长并非全无好处,从另一个角度说,从小磨砺了毛泽东勤劳刻苦、倔强不屈的性格,大大提升了他对挫折的承受力。

从少年毛泽东身上让我们得到一个启示:增强挫折承受力,是青少年身心健康发展的保证。当青少年遇到困难挫折时,家长和老师要帮助青少年充分认识到社会生活中矛盾的复杂性,遭遇挫折是难免的,针对挫折产生的消极、悲观、焦虑、愤怒、自卑、失望等情绪,要帮助青少年掌握正确的调节、控制的方法,向积极乐观自信健康的情绪转化;同时要帮助青少年积极查找遇到挫折的真正原因,找到克服和排除挫折的正确方法。当青少年取得进步时,健康良好的情绪会增强对挫折的承受力。

八、积极的心理暗示,是助人成功不可思议的力量

自古以来,梅山文化圈的广大地区流行着一种古老而神秘的习俗,谁家的孩子“八字大”不好带养,就将孩子“拜寄”给“石头”或“树(一般古树)”做“干儿子”,以祈求保佑自己的孩子顺利长大成人。这种习俗对处于梅山文化腹地的湘乡县大坪坳棠佳阁也概莫能外。外婆贺氏为保外孙“长命百岁”,在外孙刚满月后,就领着文七妹抱着襁褓中的毛泽东来到了离棠佳阁约一公里路远的龙潭岮的一块巨石前,让外孙认了这块巨石做“干娘”,并给外孙取了个贱名“石伢子”,因毛泽东前有两个夭折的哥哥而排行第三,又称“石三伢子”。自此他在外婆家里无病无灾快乐地成长,这块巨石也与他整个一生结下了一种不解之缘。

在中国共产党成立初期,因斗争环境险恶,毛泽东曾用“石山”这个化名发表文章或通信。如1923年7月1日,毛泽东在《前锋》杂志上发表《省宪下之湖南》一文,署名便是“石山”。这“石山”明显是“石三”演化而来。在秋收起义失败后,毛泽东率领工农革命军来到了浏阳文家市的里仁学校,面对全体指战员,精辟而生动地阐明了暂不去打长沙、打大城市,而是到农村去,到敌人控制比较薄弱的山区寻找落脚点,建立革命根据地的道理,还以石头做比喻说:“我们现在的力量好比一块小石头,蒋介石反动派好比一口大水缸,但总有一天,我们这块小石头要砸烂蒋介石的那口大水缸的!”1951年2月,中国人民志愿军司令员彭德怀从抗美援朝前线回国向毛泽东汇报工作,毛泽东幽默地说:“你的名字叫石穿,我的小名叫石三伢子,我们两个都是石头。”彭老总谦虚地说:“你主席是块宝石,我彭德怀不过是块顽石而已。”毛泽东笑了起来:“我也是一块石头嘛,我们两块石头,一块扔向杜鲁门,一块扔向麦克阿瑟。”这“两块石头”自然是砸得杜鲁门和麦克阿瑟跪地求饶,取得抗美援朝的伟大胜利。

【1959年6月,毛主席回韶山与乡亲们在一起】

1959年6月,毛泽东回到了他阔别32年的家乡韶山。26日傍晚,他在韶山招待所设了几桌便宴款待当年曾和他一起出生入死的赤卫队员、老共产党员、烈士家属以及他少年时代的师长亲友。当宾主各就各位之后,毛泽东站起来,举杯环顾四周,微微笑道:“今天,各位父老乡亲都到齐了,就只差我干娘没来呢。”他顿了一顿,用商量的口气说:“是不是还等一等呢?”毛泽东见乡亲们迷惑不解也未做解释,爽朗地笑道:“大家就吃吧,我们不等了。”席间,有几个年轻人想打听个究竟,撺掇一个小女孩朝坐着的毛泽东走去,“主席爷爷,您的干娘是哪一个呀?”毛泽东放下杯筷,笑容可掬地抱起小女孩,大手向西一指:“我就是那个山岮里一块石头的孩子,你又是哪个的孩子呀?”大家这才明白毛泽东指的干娘就是龙潭岮里的那块巨石。从这几个故事可以看出,在毛泽东的潜意识里,他就是“石干娘”的儿子,是石头的命,很坚硬,有着巨大无比不可征服的能量,能打败敌人并保护自己。从心理学的角度分析,这就是毛泽东对自己的一种积极的心理暗示。

毛泽东在少年时期,一些很有见识的先生自觉不自觉地运用了这个积极的心里暗示,从正面激励培养他,他也自觉地接受并进行积极的自我暗示。

毛泽东在他堂伯父毛麓钟“面山楼”的塾馆里之所以开悟觉醒,是与毛麓钟从三个方面对他积极的心理暗示分不开的。一是用中国历代的圣贤先哲和毛家世代先贤建功立业的事迹熏陶他;二是以满清王朝已气息奄奄亟需一代挽救国家民族危亡的有志之人来激励他;三是以韶山壮美的风土人情和族谱中所刊录的隐含着鼓励后辈为毛家发扬光大这样愿景的山水游记诗词来点拨、鼓舞他树立经世济民的远大理想与干一番“掀天揭地”的大事业的雄心。从而他自小培养了潜心苦读历代典籍的浓厚兴趣,以此具备作为英雄豪杰所必须具备的“知兴衰、明得失”的文化素养。

毛泽东走出乡关报考湘乡县立东山高等小学堂,该学堂的堂长李元甫在看过他的命题考试作文《言志》之后,青眼有加,排除学堂各种守旧势力的干扰,打破学堂不招收外县籍学生的惯例,将他作为一个“建国材”予以录取。这样高的评价,给一个不满十七岁的少年是一种多么强烈的震撼和鼓舞啊!他的国文教师谭咏春先生给他作文的评语写过这样一段话:“文笔泼辣,立意高远,见解迥异于流俗”;“视似君身有仙骨,寰观气宇,似黄河之水,一泻千里。”不但对他的文章给予高度评价,还对他的容貌气质给予高度赞扬,可以想见,这些话将会在毛泽东的心底里掀起多么巨大的波澜啊!毛泽东从他同学萧子璋那里借了一本《世界英豪传》的书,读过华盛顿、林肯、拿破仑、彼得大帝、卢梭、孟德斯鸠等人的事迹之后,还书时很有感触地对萧子璋说:“中国也要有这样的人物。我们应该讲求富国强兵之道。要想国家富强,就要有军队。只有有了军队,才不致重蹈安南、朝鲜、印度的覆辙。你知道,中国有句古话,‘前车之覆,后车之鉴’。而且我们每个国民都应该努力。顾炎武说得好:‘天下兴亡,匹夫有责’。”这不从侧面透露出毛泽东心迹,暗暗地要以这些英雄豪杰为榜样,并自许以后也是这样的英雄豪杰吗?有一天,他在校园内池塘边听到了蛙声,就引用清代民间流传的《咏蛙》诗,写入了自己日记里:“独坐池塘如虎踞,绿杨树下养精神。春来我不先开口,哪个虫儿敢做声。”这更加直白地透露出“王者”所具有的英雄豪迈之气!这些都是毛泽东在少年时期,老师对他积极的心里暗示,而他接受并进行积极的自我暗示的范例。

从以上所述,我们不难得到一个结论,作为家长与教师对待孩子要多多地进行积极的心理暗示,从正面激励孩子的上进心和进取心,同时孩子也必须自觉接受和进行积极的自我暗示,在潜意识里获得一种不可思议的学习、工作和生活的力量,以达到自己人生理想与目标的实现。

九、重视领导力的培养,造就领袖型人才

汉林院教育革新研究与实践丛书中的 《领袖型人才的素养、测评与培养研究》,对领袖型人才做了如下定义:就是极具正气和创新精神,引领行业的发展,推动社会的进步,能够产生巨大社会影响的具有卓越领导力的个体。领袖型人才不局限于政界领袖,也不是专指位高权重的人物,而是各行各业的领军人物;并把领袖型人才的素质概括为四个方面:前瞻力,引领力,真诚正直,责任关怀。

前瞻力,就是一种对未来社会和事业发展基于丰富知识经验的判断决策能力,也是卓越创新能力的表现。毛泽东建国后说过这样一段话:“什么叫做领导?领导和预见有什么关系?预见就是预先看到前途趋向。如果没有预见,叫不叫领导?我说不叫领导。”他还讲:“所谓预见,不是指某种东西已经大量地普遍地在世界上出现了,在眼前出现了,这时才叫预见;而常常是要求看得更远,就是说在地平线上刚冒出一点来的时候,刚露出一点头的时候,还是小量的不普遍的时候,就能看见,就能看到它的将来的普遍意义。”

引领力,主要指利用自己的影响力通过别人来实现,卓越的引领力是在卓越的“前瞻力”选好方向的前提下“选对人”,并通过信念感染等方式“激励人”实现既定战略的能力。毛泽东曾用最通俗的话说明了这一点:“领导者的责任,归结起来,主要地是出主意、用干部两件事。”

真诚正气:是成为各行各业领袖的价值基础,也是卓越引领力的前提。

责任关怀:领袖需要具备强烈的社会责任感,对弱者的同情,以及对社会发展的责任意识;同时,要产生强烈的事业动机。

毛泽东在少年时期,随着年龄的增长,就逐步显露出少年领袖以上四个方面的素养与才华,以下六则故事可以说明和体现:

1、因他知书识字,聪颖无比,能讲会耍,胆量超人,具有超出一般小孩的协调、组织、创新、引领能力,自然成了韶山的“孩子王”。他白天除了上私塾读书外,就是上山看牛割草捡柴。他为了让大家的牛不损害田地里的庄稼而招致乡邻们的口舌争斗以及父母们对他们的打骂,将小伙伴们组织起来,分成几班,一班负责看牛,一班负责采野果,一班负责捡柴,一班负责割草。等到一班班的人聚拢到一起时,柴草堆成了垛,野桃子、杨梅子、毛栗子、半春子等野果琳琅满目,他趁此就将这些丰硕的成果一一分摊给大家,有时还将剩余的果子用草绳拴起来挂在树枝上,谁能跳起来抓着就归谁。他和伙伴们一边吃着野果,一边由他讲述《西游记》《水浒传》《三国演义》等古典传记小说的故事。

2、1910年夏秋之际,韶山一带粮食奇缺,啃树皮吃草叶挖观音土吃的人为数不少,天天有饿死的人被抬上山去埋葬。这时,抢米风潮波及湖南各地,韶山一带也不例外,而毛家祠堂存有大量公谷,掌控在族长手中。按理“积谷防饥”,应赈济毛家无米下锅的族人,族长却借三修毛氏族谱急需编纂费为由,将族上百余石积谷趁谷价上涨之机私下卖给二十里外的银田寺粮商。以毛承文为首的族人发现后,纷纷找到族长论理,要求他不要将公谷外卖,而要开仓放粮平价卖给大家。可族长仗着自己的权势,竟命令手下的族丁将领头闹事的毛承文捆绑起来,往他嘴里塞上一团布,栽赃诬陷毛承文偷了公谷,准备根据族规将他治罪。毛泽东闻讯后,非常气愤,领着乡亲们冲进祠堂,与族长唇枪舌战。族长自知众怒难犯,不得不释放了毛承文,向乡亲们承诺:从银田寺粮商手中追回已经卖出去的稻谷平粜给乡亲们。从这个故事可以看出毛泽东从小就具有一身正气、不畏权贵、倔强勇敢的优秀品格。

3、16岁那年,读了《盛世危言》和《校邠庐抗议》两本书,在闭塞的韶山冲打开了视野,他在《西行漫记》中这样回忆道:“对国家的前途感到沮丧,开始意识到,国家兴亡,匹夫有责。”在东茅塘读私塾,由于堂伯父毛麓钟的点拨,更加明确了自己经世济民干一番掀天揭地事业的理想。在湘乡东山高等小学堂读书期间,读了梁启超的《新民丛报》,决心以梁启超(梁子任)为楷模,取学名为“毛子任”,这学名就是要以天下为己任的意思。这则故事体现了少年毛泽东出于对灾难深重的国家与民族的忧虑和对广大劳苦民众的同情,有着崇高的使命感和责任关怀意识。

4、1911年辛亥革命的前夜,他入读长沙的湘乡驻省中学堂,写文章贴在学校墙壁上,提出“把孙中山请回来当新政府的总统,康有为当国务总理,梁启超当外交部长”。尽管他不明了当时革命党与保皇派水火不容矛盾斗争,但作为一个不满十八岁的少年就能预见到一场推翻满清王朝的革命即将到来,敢于主动发表自己的政见,说明他有着与同龄人不一般的前瞻力。

5、积极投身湖南“拒款保路”运动,参加各种游行演讲活动。为表达对腐朽的满清政府的强烈不满,在人民还普遍留着辫子的情况下,带头剪去了包括自己在内10多个人的辫子,驳斥了个别人“身体发肤受之父母,不可毁伤”的谬论。当湖北武昌首义后,他从同学那里筹到了一些钱,决定组织几位朋友奔赴武昌去投军,上前线参加战斗。听说汉口连绵下雨,路面潮湿,又只好去驻扎在长沙城外协操坪的新军朋友借雨鞋。谁料雨鞋没借成,湖南也跟着反正了,巡抚衙门前的旗杆上的龙旗降下来了,升起了“汉”字旗。他当即决定在湖南就近当兵,参加北上援鄂的军事行动。毛泽东因具有湖湘人的血性尚武的精神,不愿意投只能在长沙市内做后勤保卫的学生军,而要去投能上湖北武汉前线杀敌的当时所谓的正规军——新军,费了不少周折才如愿以偿。从这里可以看出毛泽东有着与众不同的敢为人先的引领力和执行力以及血性尚武的精神。

在二十一世纪的今天,各行各业都迫切需要领军人物,也就是领袖型人才。从少年毛泽东身上得到有益的启示:家长和教师必须从小重视孩子领导力素质的培养,孩子也应有意识地锻炼提升自身的领导力。

(作者系湘籍作家、湘潭毛泽东思想研究会研究员;来源:昆仑策网【原创】修订稿,作者授权首发)