毛主席为什么对《道德经》评价这么高?称它是一部兵书

“《道德经》是一部兵书”,这是毛主席对于这部老子巨著的高度评价。

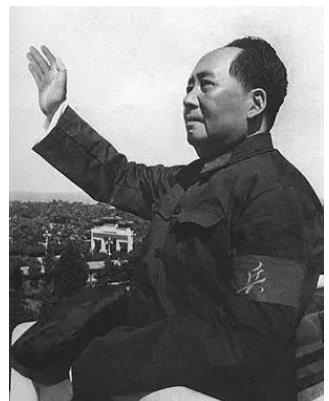

毛主席是一位伟大的军事家和哲学家。无论是在建国前面对日本帝国主义和蒋介石反动政府,还是在建国后面对美帝国主义,毛主席都游刃有余、战无不胜。

纵观中华几千年历史,在兵法韬略的研究和实践方面,毛主席做到了“前无古人”。

我们都知道,老子是我国古代伟大的哲学家和思想家,道家学派创始人,他没有带过兵,更没有打过仗,甚至连服过兵役的记载都没有,其著作《道德经》中与用兵有关的论述也是寥寥数语。

甚至在许多人眼里,老子的思想以及其所著的《道德经》都是中国封建时期的产物,蕴含着很多封建糟粕思想。

因此,我想很多人都和我一样,在看到毛主席这个评价时会有些困惑。

毛主席为何说《道德经》是一部兵书呢?

事实上,毛主席在学生时代就读过《老子》。据他的同学萧子升在《我和毛主席的一段曲折经历》中回忆说,他与毛主席在“游学”过程中与拜访的刘翰林和山寺方丈都谈及了孔子和老子,可见毛主席早年对老子就很熟悉。

在毛主席的读书笔记《讲堂录》中,便记有“《老子》:天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜”。

《道德经》中的朴素唯物主义和辩证法思想对毛主席辩证唯物主义哲学思想的形成与发展产生了积极影响。

在走上革命道路以后,毛主席在讲话、谈话和文章中常常引用老子的名言。

1936年12月,毛主席在《中国革命战争的战略问题》中,在谈到战略退却时写道:“关于丧失土地的问题,常有这样的情形,就是只有丧失才能不丧失,这是‘将欲取之必先予之’的原则。如果我们丧失的是土地,而取得的战胜敌人,加恢复土地,再扩大土地,还是赚钱生意的。”

这里,毛主席就是运用了老子“将欲取之,必先予之”的策略。

(点击上方图片进入微店购买)

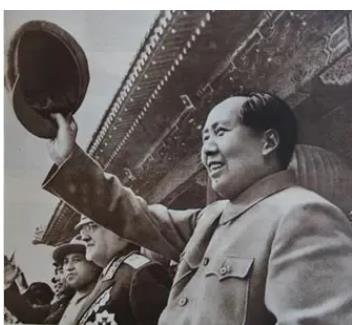

1945年,毛主席在为“七大”作总结时谈到面临的困难和应付的方针,说:“我曾经同国民党的联络参谋讲过,我们的原则是三条,第一条不打第一枪。《老子》上讲‘不为天下先’,我们不先发制人,而是后发制人。”这里的意思也就是先弃后取、先退后进、先让后争,采取有理、有利、有节的斗争策略。实践证明这个战略决策是非常富有远见的。

1949年8月,毛主席在《别了,司徒雷登》一文中,针对当时美国企图对刚诞生的新中国搞封锁,义正辞严地说:“多一点困难怕什么。封锁吧,封锁十年八年,中国的一切问题都解决了。中国人死都不怕,还怕困难吗?

老子说过,‘民不畏死,奈何以死惧之’,而且实行叫我们死。……在过去三年内,杀死了数百万中国人,现在这种情况已近尾声了,他们打了败仗了,不是他们杀过来而是我们杀过去了,他们快要完蛋了。留给我们多少一点困难,但是比起过去三年来已经松了一口气了。过去三年一关也闯过了,难道不能克服现在这点困难吗?”

毛主席在这里引用老子的话“民不畏死,奈何以死惧之”,进一步阐述了“中国人死都不怕,还怕困难吗?”的豪情,激发了全国人民的斗志,以面对即将诞生的新中国所面临的巨大困难,确实起到了“一言可当十万兵”的作用。

建国后,毛主席还常读《道德经》一书,并评注说:“其中有辩证法。”

1957年2月,毛主席在第十一次最高国务会议(扩大)上所作的题为《关于正确处理人民内部矛盾》的讲话中说:“我们必须学会全面地看问题,不但要看到事物的正面,也要看到它的反面。在一定的条件下,坏的东西可以引出好的结果,好的东西也可以引出坏的结果。

老子在二千多年以前就说过:‘祸兮福所倚,福兮祸所伏’。日本人打到中国,日本人叫胜利。中国大片土地被侵占,中国人叫失败。但是在中国的失败里面包含着胜利,在日本的胜利里面包含着失败。历史难道不是这样证明了吗?”

在这里,毛主席引用老子的“祸兮福所倚,福兮祸所伏”的观点,教导人们要全面地看问题。所谓全面地看问题,就是对一件事情不光要看到它有利的一面,还要看到它不利的一面,以增强危机感,保持头脑清醒。同样,既要看到不利的一面,也要看到有利的一面,以增强信心,鼓舞斗志。

由此可见,对于老子及其《道德经》,我们不能简单地否定,而是坚持辩证唯物主义,看到其积极的部分以及在历史上发挥的正面作用。

特别是在今天,中国大地上正掀起一股复古之风,许多人借实现中华民族伟大复兴之名,将几千年来压迫普通百姓的封建思想中的魑魅魍魉又重新召唤了出来。

我们更不能坐以待毙,要坚持用辩证唯物主义去分析和解读《道德经》,将腐朽的糟粕思想从头脑中清除出去!

今天,给大家强烈推荐蔡长运老师的《用唯物辩证法解析道德经》。

(点击上方图片进入微店购买)

阅读这本书,我们可以跟随毛主席的脚步,运用辩证唯物主义理解和分析中国的传统文化中优秀的哲学思想

阅读这本书,可以用传统文化思想来帮助读者研修、学习主席的哲学智慧。

阅读这本书,还能为读者批判、揭露各种反毛言论的反动本质提供哲学武器。

总之,通过本书,我们可以学到毛主席、老子、孔子、姜太公、鬼谷子、孙子……的内功心法和处事密诀;可以学到毛主席和老祖宗们的做人、做事、学习、治国、军事……的绝妙的高深的智慧。

在此摘录一条内容,大家可亲身感受这本书的风格。这是作者对“道可道,非常道”的注释:

什么才是“道”呢?“道”是一尊佛呀?还是一尊神?“道”是一个精灵呀?还是一个圣人?“道”就是真理!就是天理!马克思主义是真理,马克思主义就是“道”!毛泽东思想是真理,毛泽东思想就是“道”!

用现在的话来说,道就是人类最正确的主义;就是最正确的价值观;就是最正确的指导思想。

总的来说包含下面几层意思:“道”就是真理!就是天理!马克思主义是真理,马克思主义就是“道”!毛泽东思想是真理,毛泽东思想是“道”!“道”就是绝对的真理;就是所有真理的总和;就是终极真理!

“道”是滋生宇宙万物的本源!“道”是一切客观事物(人类社会)的运行规律!“道”是一切事物(人类社会)前进时运行的最佳路线、最正确的方向、最合理的工作方法!“道”是事物的本质!“道”是人类的终极目标!

全书的解释处处泛着唯物主义的光芒,是一本不可多得的解释《道德经》的好书!

大家如需要,可点击下方图片进入微店购买:

客服微信:17782938357 扫描二维码添加更便捷。