秦明:那位贴了反修大字报的美军“战俘”

碧潼战俘营于1951年2月~1953年9月由中国人民志愿军在朝鲜平安北道碧潼郡设立,中方称为“中国人民志愿军俘虏管理处”。

1953年停战协定签署以后,联合国军的战俘们依依不舍地离开战俘营返回家乡,其中24名“联合国军”战俘(包括23名美军士兵和1名英军士兵)竟然拒绝回国,要求留在红色中国生活,参加新中国建设。

这被美国政府视作耻辱,美国专程派牧师对这些人进行说服、感化,甚至许以经济上的欺骗,然而,也仅仅说动了两人。这两名改变了主意的美军战俘被遣返后,没有得到美方所许诺的东西,相反他们立即被宪兵逮捕,这两人被送上军事法庭并被判处有期徒刑。

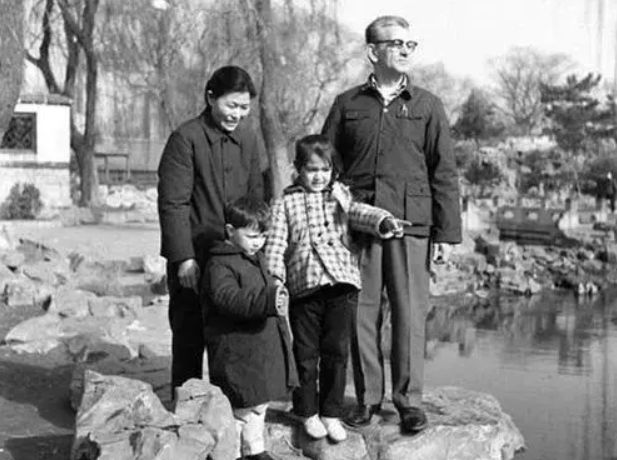

而最终自愿选择留在中国的22名美英战俘,在中国红十字会安排下,他们参观了新中国的工厂和农村,接着又在太原专门学习政治和中国历史。之后,红十字会给他们4种选择:去农村、去工厂、上大学或赋闲。大多数人选择进工厂或到农村工作,其中比较有典型意义的就是美军战俘詹姆斯·温纳瑞斯,他主动要求到山东济南造纸四厂工作。

温纳瑞斯1922年出生于美国宾州一个希腊裔的工人家庭。大萧条年代,还在上中学的温纳瑞斯就不得不打工补贴家用。中学毕业后,温纳瑞斯跑了好几个州,还是没找到工作,万般无奈之下,他报名参了军。

二战结束后,温纳瑞斯复员回到了美国,不料又碰上经济危机,温纳瑞斯只得第二次报名当兵去到朝鲜战场。第二次战役中,温纳瑞斯成了志愿军的“俘虏”。

温纳瑞斯后来回忆起在战俘营的日子:他的战俘生活并不像一般人所想象的那样充满了耻辱、打骂和体罚;相反,而是充满了快乐和友爱:志愿军不让战俘干活,也不搜他们的口袋。至于金表等贵重物品,则由管理人员统一登记、管理,等遣返时还给他们。对那些犯了错误的战俘,管理人员也从不打骂,而是采用教育沟通的方法。俘虏营没有铁丝网,更没有当时美国一些媒体说的“密布的电网”。

谈起俘虏营的那段生活,温纳瑞斯说:

我在战俘营度过了两年零8个月的时间。在这些日子里,深深为中国人民志愿军的行动、言论所感动。记得到了战俘营后,由于美军实施空中“绞杀战”封锁志愿军交通运输线,企图阻止中朝军队的反击,这给前线部队和对战俘的物资供应都带来极大的困难,志愿军战士每天都在吃玉米、高粱、咸菜。我们这些吃惯了牛肉、面包、奶酪、巧克力的美国战俘,开始都担心会受罪。然而,我们的担心是多余的,在俘虏营我们生活得非常好。志愿军组织车辆冒着美国飞机的轰炸,从国内运来大米、面粉、肉类为我们改善生活。

志愿军还组织我们开展文体活动,为我们建立了俱乐部、图书阅览室,买来萨克斯管、吉他、钢琴等乐器以及国际象棋、篮球和橄榄球等体育用品。每半月都有机动放映组为我们放演中国或朝鲜拍摄的电影。几乎每个星期六,我们都会组织长达两小时的晚会,演出我们自己排练的节目。丰富多彩的生活,使我们淡化了想家的念头。记得有一个荷兰战俘是个文盲,别人都给家写信他不会写,时常抹眼泪。一位会荷兰语的志愿军军官当了他半年的老师,使他不仅会写信,而且还能写文章。一个黑人战俘得了一种病,吃不下东西,瘦得皮包骨头,志愿军给他买来两只山羊供他喝鲜奶。后来这个小伙子恢复了健康,遣返时胖乎乎的,他自己说他比被俘时重了17磅。

志愿军还特别尊重不同国家、不同民族的宗教习惯,使战俘们能过基督教的圣诞节、感恩节,伊斯兰教的古尔邦节、开斋节等。尤其是过圣诞节和春节的时候,一连几天战俘营都处在节日气氛之中。

昔日战场上的敌人变成了“阶级兄弟”,这名来自美国的工人阶级在自己的人生中第一次体验到了“解放”。

最终,他拒绝了美国当局开出的“一份年薪70万美元的工作、一个美丽的姑娘做妻子”的诱惑,下决心到中国去,同中国人民一道去参加社会主义建设事业。

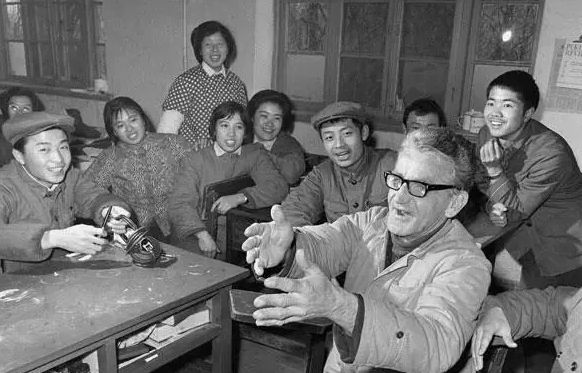

来到山东济南造纸四厂,温纳瑞斯很快和工人们成了好朋友,并积极学习毛主席的著作。1963年,他被推荐进入中国人民大学学习,1966年毕业后又主动要求回到了工厂。回到工厂后,不少工友评价他说:“老温真和咱们一条心,没有忘了咱们!”和他的感情更近了。

1966年运动开始以后,温纳瑞斯积极地加入了当地革命工人造反组织,受到当权派的打压,将他污蔑为美国特务;在工人们的保护以及周总理的亲自过问下,才免于受到当权派的迫害。

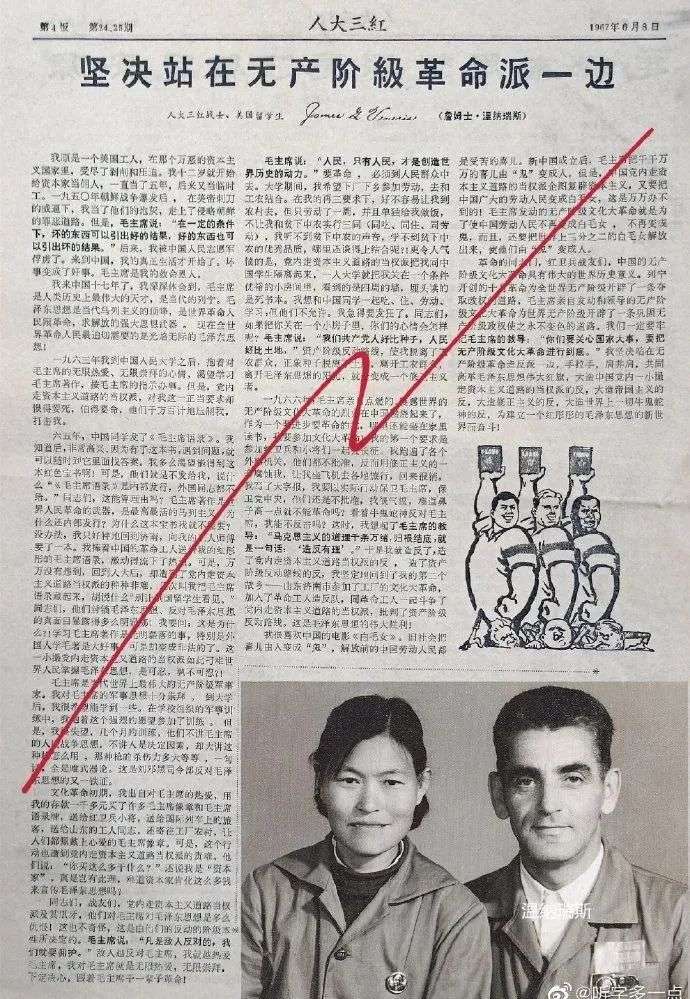

参加运动期间,他贴出了一张大字报,控诉了当权派对他热爱毛主席的行为的种种压制和污蔑,比如有人不给他发语录本,污蔑他自费购买大量的毛主席像章和语录牌送人的行为是别有用心等等。他也控诉有人对他在大学期间要求下厂下乡参加劳动、同工农相结合的压制。

1976年,温纳瑞斯第一次回美国探亲,本来打算呆半年,结果邀请他的组织和团体太多了,不得不延长到11个月。在这11个月里,他的足迹遍及美国47个州的大中城市和小城镇,以自己的亲身经历向听众介绍社会主义新中国的建设成就,传播国际主义思想和中美两国人民的友谊,以及自己几十年来在中国的亲身经历和感受。当时美国的200多家新闻媒体对他进行过追踪报道,形成一股风靡全美的“温纳瑞斯热”。

温纳瑞斯到处的演讲,引起了美国右翼的不满及联邦调查局的注意。他在洛杉矶母亲家中居住时,联邦调查局到邻居家装监控,遭到了拒绝;他在各地作演讲,看到联邦调查局的工作人员到场监视,他却毫不畏惧地继续演讲。

1978年以后,温纳瑞斯突然被山东大学等高校聘为教授,讲授英语,住在一套100多平方米的房子里,享受着教授级的待遇和公费医疗……

对于中国社会的变化他是不理解的。他也试图主动去适应和理解这种变化,所以在继续读毛主席的著作的同时,也积极研读重要的会议公报,甚至开始研究《邓小平理论》。不过,对于他在晚年被主流称作“和平使者”、“友好人士”,而不是“国际共产主义战士”,他是很不满的,虽然他在1954年刚刚进入中国时就被授予过“国际和平战士”称号。

90年代,有人问温纳瑞斯:“美国经济那么发达,现在许多中国人都想尽一切办法到美国去,你怎么没有选择在美国安度晚年呢?”

温纳瑞斯却回答说:

“我的妻子和6个孩子都在中国,我在工厂和大学结交的朋友也都在中国,在建设社会主义的伟大斗争中,我和其他中国人一样,都是其中的一分子。我热爱中国人民,永远不会忘记毛主席,是他的教导把我从绝望中救出来,是他在社会主义中国给了我新的生命。”

“中国有句话叫‘叶落归根’,我的根在中国,我要死在中国母亲的怀抱里……”

2004年,温纳瑞斯突发疾病经抢救无效去世,被安葬在了济南的一个公墓,很多济南市民都自发前去纪念。

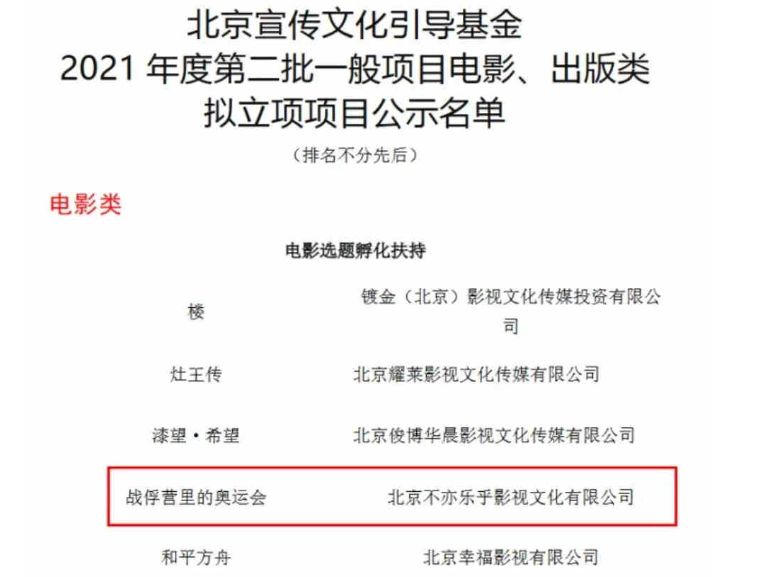

两年前,笔者就听说导演姜文打算拍摄《战俘营里的奥运会》:

不知道这部电影现在是否已经投拍,希望中国的观众能够早日在大荧幕上看到温纳瑞斯们的故事。

【文/秦明,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】