秦明:洞庭湖决堤,为毛泽东时代“围湖造田”说句公道话

7月5日下午,湖南岳阳团洲垸洞庭湖一线堤防发生决口。

某些不负责任、人云亦云的媒体与自媒体又开始对新中国前三十年的“围湖造田”运动口诛笔伐了。

有人指责团洲垸是1977-1978年才建成的,是洞庭湖最后的围湖造田工程,不如趁着这次洪水“尊重大自然还地于湖”。

这些说法存在诸多误解或者谬误,有些甚至是不负责任的。

1、“多变”的洞庭湖面积

有些人动不动拿洞庭湖仅剩“鼎盛时期六千平方公里的四成”来说事,感慨“八百里洞庭”诗意画面的消失,曲解进而大骂“人定胜天”思想,完全是小知识分子“不识稼墙”的无病呻吟。

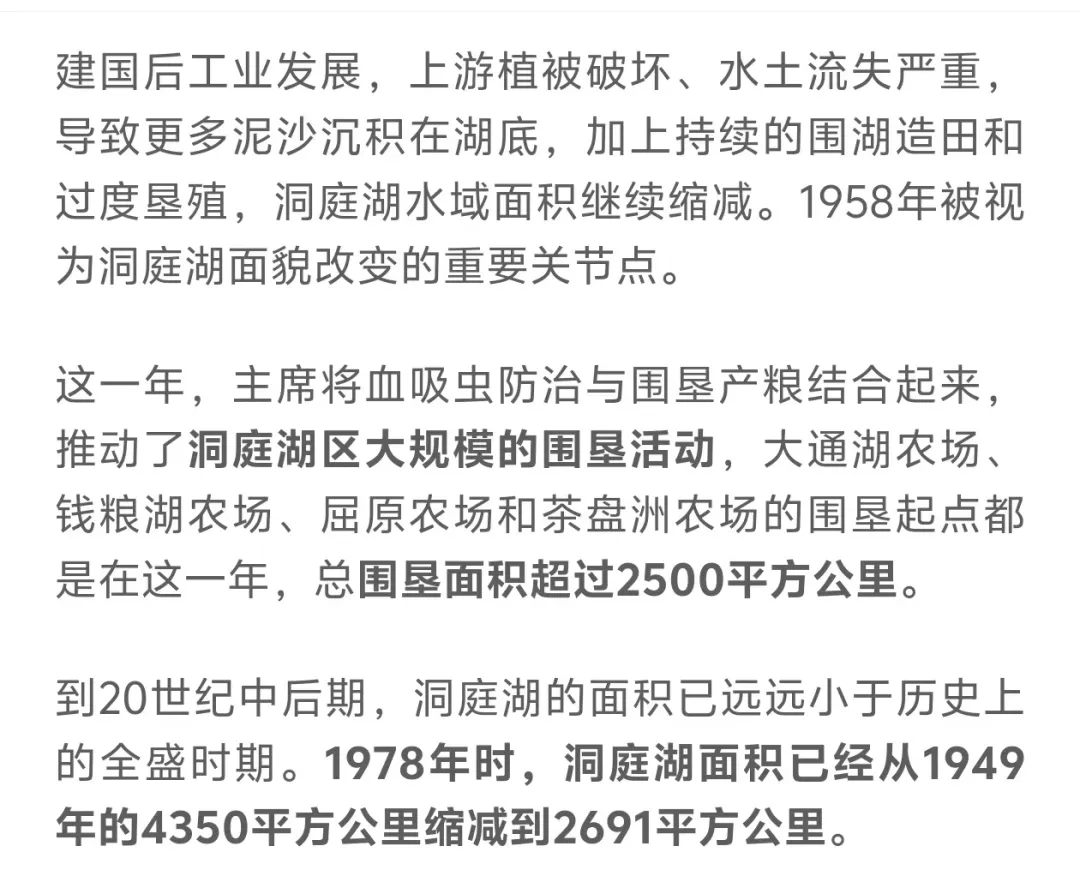

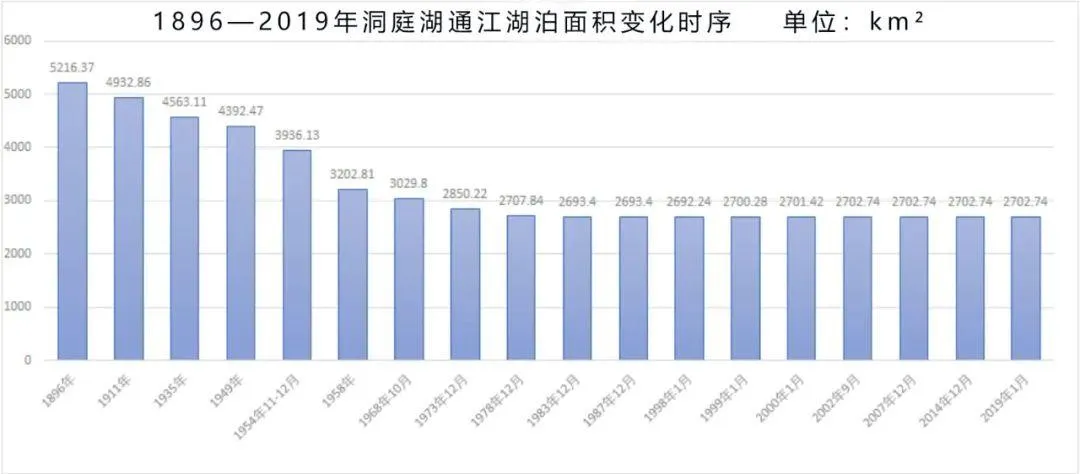

洞庭湖的水体面积,过去曾经认定的2625平方公里、2691平方公里、2791平方公里、2820平方公里,等等不同说法,还有计入洪道面积的4040平方公里等说法。

而2700平方公里左右的湖面面积,只是被官方“认证”的包括近年来“退垸还湖”之后自然湖面面积,实际的水体面积常年是无法达到的(也就是说哪怕是面积缩小之后的洞庭湖的实际蓄洪能力并未被发挥到极致)。

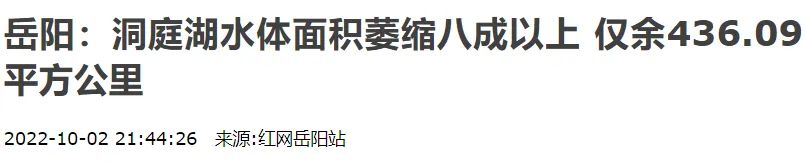

洞庭湖深浅不一,最深处可达30米,最浅处仅1.5米,平均水深仅6~7米,这就导致洞庭湖的实际水体面积因时空变化和水位而不同,丰水期与枯水期差异巨大。

2022年9月底监测到的水体面积仅有436.09平方公里,因为附近流域大面积干旱,波澜壮阔的洞庭湖演变成了四处滩涂裸露的“湿地”,而即便是当年7月的水体面积也仅有1113.65平方公里。

即便是此次决堤发生前,洞庭湖的水体面积也还没有达到2700平方公里左右的“认证”面积。

所以,所谓洞庭湖面积“从1949年的4350平方公里缩减到1978年的2691平方公里”,并非洞庭湖决堤的根本原因。

2、洞庭湖面积演变的原因

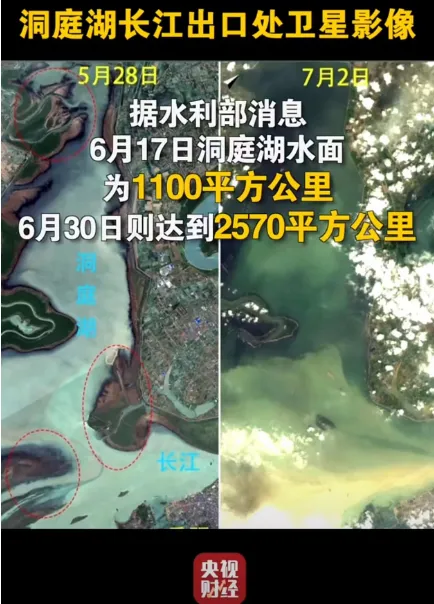

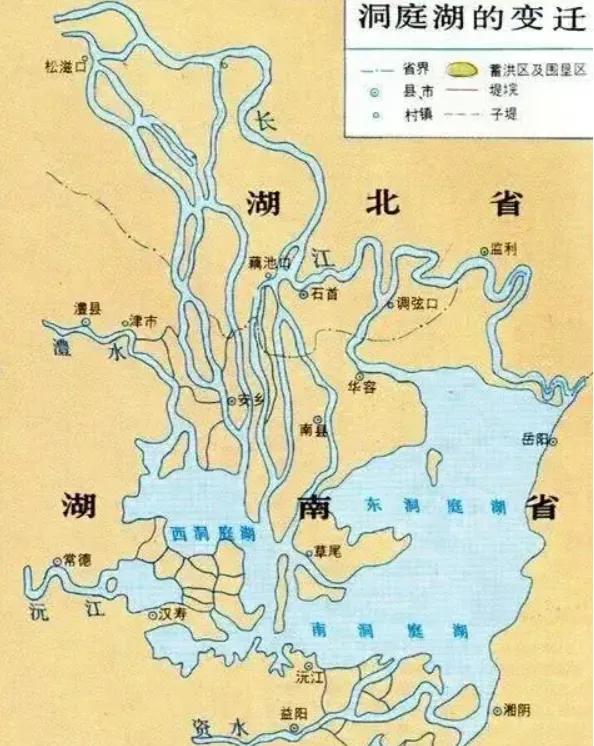

历史上,洞庭湖是大小反复演变而成的,地质构造运动和地理环境变化才是洞庭湖面积演变的主要原因。

限于篇幅,远古时期的演变过程本文就不细谈了。秦汉时期洞庭湖还只是围绕君山附近形成的小湖泊;直到魏晋之后,长江洪水的大量注入,才导致湖面逐渐扩大。

封建时代可没有新中国治理各个流域洪涝灾害的系统工程,基本洪水蔓延到哪里,洞庭湖就开拓到哪里,再随着湖区沉降、水面侵蚀,洞庭湖才在明清以前不断扩大。“八百里洞庭”的诗意画面背后,既是一个自然过程,也是千年以来的封建时代洞庭湖周边无数劳动人民因为洪水被迫背井离乡的历史。

到了明清时期,长江上游带来的大量泥沙不断淤高荆江河床,导致江患急剧增多。为了保荆北地区,荆江北岸的穴口被堵上,长江水沙转而向荆南,排入洞庭湖洞庭湖底在泥沙沉积量大于湖盆下沉量的情况下不断抬高。

泥沙沉积一方面导致洪水期湖面面积继续扩展,扩大形成了西洞庭湖和南洞庭湖,另一方面为后来湖底进一步抬高之后的围湖造田创造了条件(这个机制类似于长江三角洲地带的形成)。

道光年间的洞庭湖面积达到鼎盛的6300平方公里

1860年和1873年,长江在藕池、松滋等地溃口,大量长江泥沙随洪水涌入洞庭湖,年泥沙沉积量达1亿立方米,洞庭湖的自然水体面积由此开始迅速萎缩。

到1897年,河网化平原开始大量出现,当时统计的湖域范围数据已经比较准确,洪水期约5120平方公里,枯水期约1800平方公里;到1949年缩减到洪水期的4350平方公里。

所以,在新中国成立之前,洞庭湖由小变大、再由大变小的过程,主要其实是地理环境变化的自然因素造成的。

当然,一定要强调“人祸”的话,咸丰、同治年间因为防洪不力,藕池、松滋相继溃口,形成四口分流,导致泥沙大量涌入洞庭湖,不断抬高湖底,勉强算是一个人为因素。

3、“围湖造田”的影响及评价

接下来,我们就需要辨析一下围湖造田对洞庭湖面积的影响以及其历史评价问题。

一些不负责任的自媒体乱写,想当然地以为“围湖造田”是把湖底填高形成耕地,如此的确是“罪大恶极”了。然而,我们仔细设想一下,这么大面积的填湖,泥土从哪里来?

实际的围湖造田,造出来的是“垸田”。所谓的“垸田”,指的是在湖泊地带通过修建挡水堤圩来分隔湖水,在较浅一侧排水以获得可种植水稻的耕地。

据史书记载,唐宋时期洞庭湖周边区域已经出现了利用天然水利条件人为垦殖的活动;明初及清初天下承平,均出现了大量移民涌入洞庭湖周边地区,筑堤为垸、垦荒造田。

垸田不仅水利条件便利,枯水期的湿地产生了大量腐植,营养物质丰富、土地肥力高,粮食产量位居全国前列。垦殖活动的开展,使得洞庭湖平原和江汉平原成为当时全国重要的粮食产区,从而有了“湖广熟、天下足”的说法。洞庭湖周边各县的粮食不但能自给自足,而且还能大量外运。可见,围湖造田对于解决当时中国人的吃饭问题起到了巨大作用。

清末以后湖泥淤积、形成河网平原的结果,吸引了更多的民众开展垦殖活动;到民国年间军阀割据,地主阶级私自垦荒、圈占垸田的现象更加剧烈。

原本就封建时代垦荒农民的修堤水平,洪水一来,水堤很快就被摧毁,垸田又重新会变成“蓄洪区”,洪水损失的仅是一季的收成。

但是,当围湖造田遇上政治腐败,既没有适当的造田节制,又没有行洪、泄洪工程的配套实施,洪水来了之后,大量的垸田就会推高水位,导致洪水进一步向四周蔓延,形成外洪内涝的局面。

民国年间,洞庭湖水患频发,达到平均1.2年一次。1931年夏,洞庭溃决,汪洋一片,湖南全省酿成巨灾,1935年、1948年、1949年又相继出现极为严重的洪涝灾害,1949年出现堤垸溃决400多个。

4、毛时代驯服洪水、变害为利的努力

新中国成立以前,湖区水利大都限于治标,其内容不外乎是堤垸的防洪保安和减少渍涝灾害。

新中国成立后,举国一盘棋,人民政府的决策能力、协调能力、组织动员能力以及执行力空前提高。

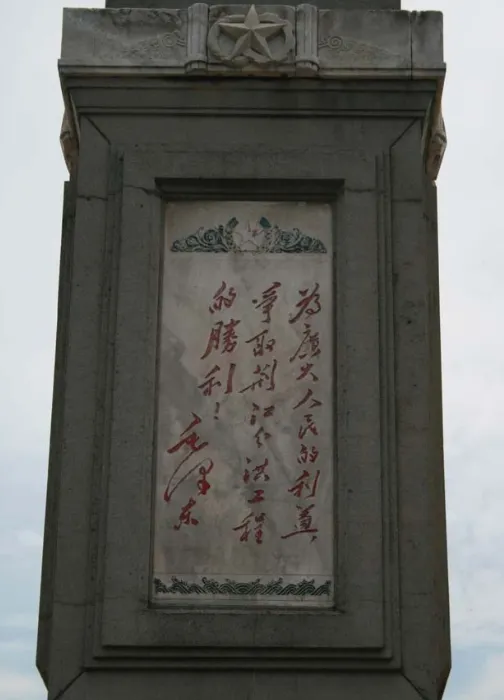

为了驯服洪水、变害为利,1950年冬,毛主席亲自审阅并批准了长江水利委员会向中央报送的《荆江分洪工程计划》。

1952年,党和政府决定兴建荆江分洪工程,并逐步构建长江防洪体系。工程随后于当年4月5日动工,仅用75天就胜利竣工。

从1949年到1954年,饱经洪涝之苦的湖南人民通过“合修大圈,堵支并垸”等措施,将险堤从1949年的3200多公里减少到1200多公里,在抵御1954年洪水等灾害中发挥了重要作用。

人民公社时期,湖南人民又年年肩挑手扛、加高加固堤防,洞庭湖区日趋安澜,社会主义集中力量办大事的优越性充分体现,到1998年以前再未出现严重的洪涝灾害。

毛泽东时代劳动人民通过全流域治理的宏大系统工程驯服洪水的结果,使得原本洪水期才会被淹没的地区保持了河网平原的状态,为“围湖造田”创造了自然条件——这时的“围湖造田”与封建社会的“围湖造田”,内涵已经大不相同,套用马克思主义的话语就是从“自发状态”发展到“自觉状态”。

5、被“重塑”的历史

通过上面的分析,我们不难得出一个结论,关于毛泽东时代洞庭湖湖面的减少,围湖造田不是主要原因,而是重要结果,真正的原因是劳动人民通过全流域的江河整治,减少了江河溃口、洪水肆虐。

此外,湖底淤积的自然过程在毛泽东时代也在延续,自1952年至1976年,西洞庭湖(目平湖)湖底高程上升了0.5至2.0米,西洞庭的消亡将会成为必然结果,这完全是地理环境变化造成的自然现象。

而不可否认的是,毛泽东时代的“围湖造田”,为解决中国人民的温饱问题,创造了不可磨灭的功绩。直到今天,环洞庭湖的农田建设为保障国家粮食安全仍旧发挥着至关重要的作用。2013年夏季,湖南省遭遇罕见旱灾。然而,洞庭湖畔的常德市鼎城区、澧县等地仍然是一派生机盎然的景象,并未受到严重影响。

毛泽东时代的“围湖造田”一夜之间成为口诛笔伐的对象,正是“非毛化”,某些人为了诋毁毛泽东时代,否定毛泽东时代的农业路线和人民公社制度,大肆渲染所谓“围湖造田破坏环境”,将洞庭湖的湖面减少原因;那些践行“逆向种族主义”的学术精英,更是配合帝国主义的宣传,抹杀新中国防洪事业的进步性,否定“人多地少”的客观条件下中国人民争取生存权的正当性,把农民污蔑为破坏环境的主力军。

毛泽东时代围绕洞庭湖的“围湖造田”并非毫无规划、毫无节制,在50年代中后期,的确出现过围湖造田运动的高潮;但到60年代围湖造田已经放缓,70年代中期基本已经趋于停滞。

1980年5月,水利部作出停止围垦的决定,80年代有了“退田还湖”的说法,但1980年到1998年,洞庭湖仍旧处于轻微萎缩的过程,累积减少15.6平方公里。1998年的洪涝灾害发生后,“退湖还田”作为一项政策正式提出,但事实上,从1998年至2002年,退湖还田的实施,仅使洞庭湖面积扩大了10.5平方公里;此后,洞庭湖面积再也没有发生变化。

上述过程说明,在现实的国家粮食安全问题面前,“退湖还田”的口号实际上是“雷声大、雨点小”(不可能“既要八百里洞庭又要粮食安全”),但客观上却为某些人污蔑毛泽东时代湖南人民的“围湖造田”提供了佐证,以至于今天洞庭湖一有水患,就有人拿毛泽东时代“围湖造田”说事。

不可忽视的是,随着人民公社的解体,毛泽东时代尚未进行完的某些流域治理工程戛然而止,很多防洪设施因为农民回归一盘散沙的状态而日渐荒废,这才使得垸田内涝在90年代越来越频繁地发生。

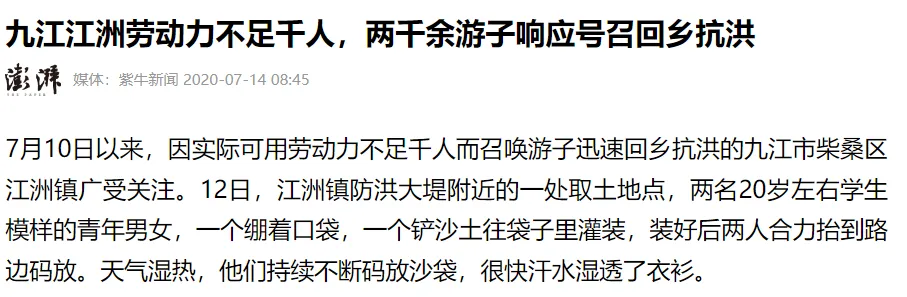

此外,在农村消亡的过程中,环洞庭湖的农村地区与全国其他地方一样,壮劳动力普遍外出打工,仅有“386199部队”留守,这使得汛期的人民防汛力量大幅削弱,而更多依赖于人数有限专门机构,进而可能导致险情无法在第一时间得到控制。

每到汛期,当地政府只能号召游子返乡抗洪

当然,我们应该抱着运动、发展的眼光看待问题。随着全球气候变暖,极端天气越来越频繁地出现,洪涝灾害的发生有成为常态的可能。

为了保证上下游地区的安全,作为长江通江湖泊的洞庭湖的调蓄洪能力的确需要加强。“退湖还田”在这种背景下也才需要被正视和讨论,或者说有更合理的替代方案被提出(例如已经实施的蓄洪垸规划以及准备实施的建新垸分洪),但这些并不能作为彻底否定毛泽东时代“围湖造田”的理由。

恰恰相反,毛泽东时代劳动人民改天换地、整治山河的创业精神,人民公社的强大组织动员能力,举国一盘棋的系统工程思想,应该作为重要的历史经验被继承和借鉴。

【文/秦明,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】