顽石:再读《六国论》

战国后期,秦国要消灭齐、楚、燕、韩、赵、魏六国的野心昭然若揭,六国的统治者也并非不知道秦国的图谋,他们也做了诸多努力,但在政治、军事、外交等方面的争斗中,六国最终没能幸免,被秦国逐一击败,天下归于一统。尽管久分必合乃天下大势,但六国灭亡还是有许多深刻的教训值得后人去总结、吸取,历代史论家因此各抒己见,留下了很多精彩的论述。

北宋“三苏”父子每人写了一篇《六国论》,从不同的角度论证了六国灭亡的原因。

苏轼的《六国论》,通过对六国久存而秦朝速亡的对比分析,突出强调了“士”的作用。在苏轼看来,只要把“士”养起来,老百姓想造反就找不到带头人,国家就可以安定了。六国诸侯卿相都争着养“士”,所以久存;而秦统一天下后,没有注意养“士”,所以速亡。

苏辙的《六国论》则认为六国相继灭亡的原因是不能团结一致,共同抗敌,灭亡乃咎由自取。

苏洵与两个儿子有完全不同的见解,他的《六国论》不是就事论事,而是借题发挥,借古讽今。苏洵的写作目的不在于总结六国灭亡的教训,而在于警示宋朝统治者切勿重蹈六国灭亡的覆辙。在父子三人的《六国论》中,毫无疑问,苏洵的论述更具现实意义(于宋代),因此在历史上也更有影响。

客观地看,六国灭亡的主要原因并不是苏洵所讲的“弊在赂秦”。六国的失败,原因有很多,诸如政治上保守,不重视人才(如楚国放逐屈原),不能坚持“合纵”去对付秦国的“连横”等等。另一方面,秦孝公任用商鞅变法,使秦国国力大增,具备了统一中国的实力。加上长期战乱,导致民不聊生,由分裂到统一,符合人们的愿望。应该说,秦国统一中国,是历史发展的必然趋势。

苏洵应该知道“赂秦”并非六国灭亡的真正原因,但他的用意是要以“赂秦而力亏”来启示宋朝统治者,对待虎视眈眈的契丹和西夏,要奋起,要抵抗,要用武力,而决不能使用贿赂的策略。

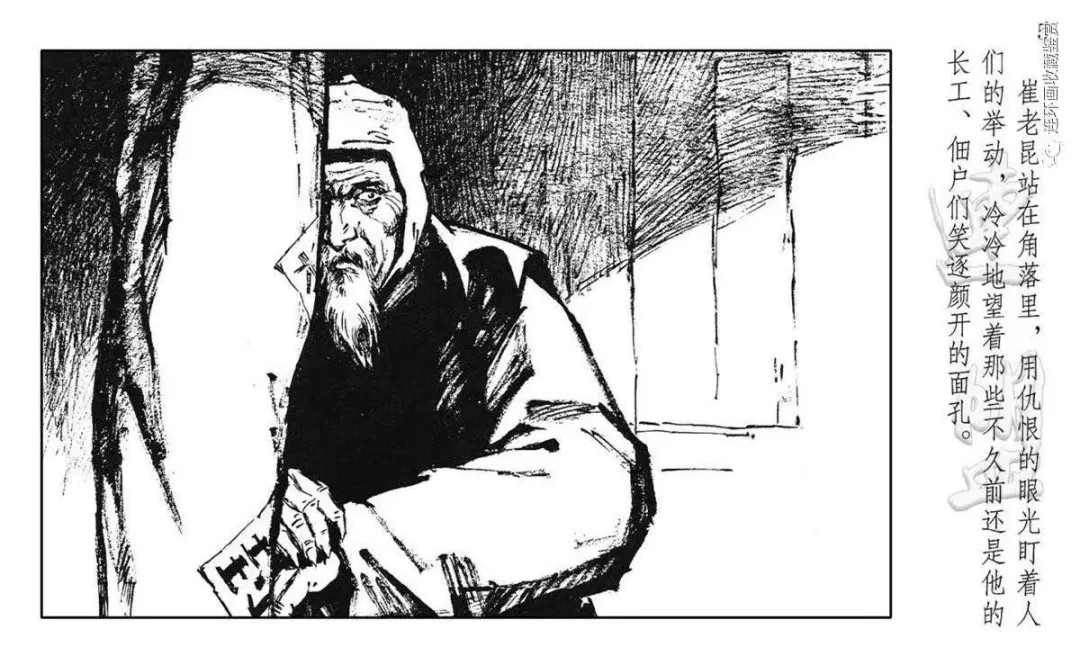

北宋建国以后,鉴于唐末藩镇割据、五代军人乱政的教训,实行中央集权制度,解除节度使的权力,派遣文臣做地方官,派官员到地方管理财政,由皇帝直接控制禁军,将地方的政权、财权、军权都收归中央。为了防范武将军权过重,严令将帅不得专兵,甚至外出作战,也必须按皇帝颁发的阵图行事,太监随军监督。将官经常轮换,兵不识将,将不识兵,致使军队没有战斗力。这样的措施虽然杜绝了军阀拥兵作乱,但也造成军事上的衰颓。北宋建国后一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,败多胜少。同时,北宋加强中央集权的措施,导致官僚机构膨胀和军队不断扩充。到北宋中期,官俸和军费开支浩大,政府财政入不敷出。北宋政府实行鼓励兼并的政策,土地过分集中,社会矛盾尖锐。政治上的专制腐败,军事上的骄惰无能,带来外交上的极端软弱。到苏洵生活的年代,北宋每年要向契丹纳银二十万两,绢三十万匹;向西夏纳银十万两,绢十万匹,茶三万斤。这样贿赂的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。