建行、招行下调存款利率,一年期利率破1%

09:05:31 时事财经 记者

环球时报:奉劝一些印媒尽快回归事实与理性

09:05:45 国际观察 记者

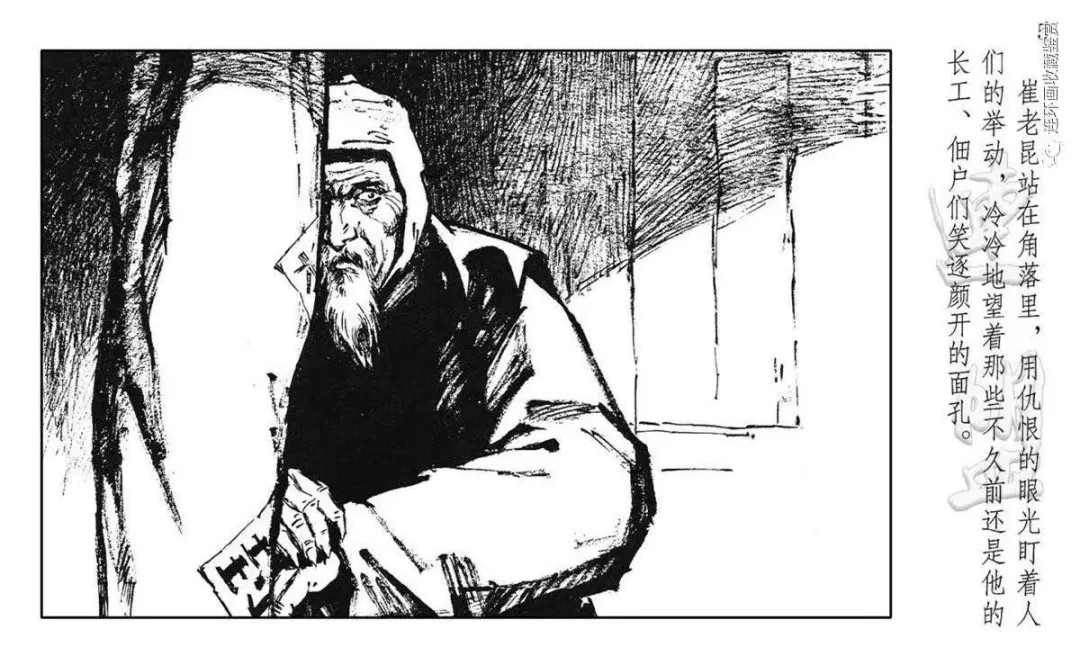

为国民党反动统治洗白,为侵略者站台意欲何为?

09:05:04 自媒体号 相如连山

有人走私600公斤稀土?海关回应

05-19 17:05:20 时事财经 南宁海关

“争气机”歼-10为何再次牵动世界的目光

05-19 17:05:24 时事财经 记者

纪念抗日战争胜利八十周年,必须说清楚这三个尖锐的问题

05-19 17:05:05 历史 铁穆臻

做大“蛋糕”为什么越来越难了?

05-19 16:05:03 网友杂谈 阿华

历史虚无主义?背后其实是官僚和资本!

05-19 15:05:49 网友杂谈 辛辣锅

我们对天龙人的要求越来越低,但天龙人的底线也越来越低

05-19 14:05:10 自媒体号 倪刃

毛主席的医疗路线才是中国老百姓的底线

05-19 14:05:16 评述毛泽东 教员的追随者

上滑加载更多