如何破解农民越努力种地越不赚钱的“怪圈”?

现在的农村,有一个怪圈,那就是土地肥力在不断下降,一些农民不得不增加化肥的用量。刚开始这种“大力出奇迹”的方式还奏效,但随着时间推移,化肥的效力开始慢慢减弱。

拿氮肥来说,从1998年到2013年,我国小麦的氮肥施用量增长接近200%,但单产水平却只提升了50%。与此同时,英国小麦的氮肥施用量不及我国的85%,单产水平提升却是我国的1.3倍。

“地越来越馋”的背后,正是大量施肥,导致土壤板结化所导致的。

为了维持产量,农民被迫还要继续加大肥料用量,导致土地更加贫瘠,陷入一个恶性循环,连农民自己都表示,“感觉就像吸毒,明知有害但停不下来。”

随着化肥的投入越来越大,还会加剧土壤的污染。

在山东,由于农民“用力过猛”,当地土壤酸化、次生盐渍化程度逐年加重,不仅会导致作物发病率升高,农产品品质下滑,甚至还会加大谷物被重金属污染的风险。

当人吃了这些谷物后,骨痛病的患病风险也会增加。

所以回过头来看,农民为了私利而付出的代价,不仅伤害了环境,还影响到我们的身体健康。

这时许多人会想,为什么会这样?是这些农民“坏”吗?

回答这个问题之前,我们需要了解一下农民的收入都是由什么组成的。

根据浙商证券统计,我国家庭人均月收入1000元以下的有5.5亿人,其中农民就有4.6亿,占比约84%。

而2021年,农村居民人均可支配收入不到1.9万元,不到城镇居民(4.7万元)的一半。

并且,他们挣钱的能力正在不断减弱。

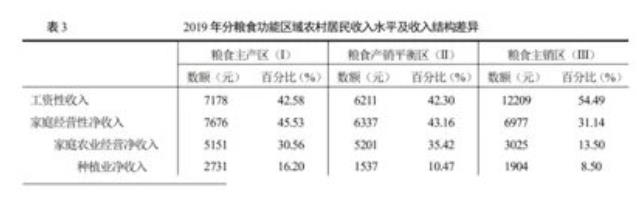

我们需要了解一下农民的收入都是由什么组成的。

根据中国社会科学院研究员杜鑫的研究《当前中国农村居民收入及收入分配状况》,农业生产的收入最高占到农民收入近46%。

换句话说,农民近半数收入,就是靠种地而来。

1970年,中国城镇人口的大约17.4%。

如今,根据《新时代的中国青年》白皮书显示,到2020年青年常住人口城镇化率超过71%。

也就是说,农民的后代,大部分都离农村了。

当下,农民的后代面临在城镇结婚、买房、生孩子等问题。这些,都需要钱。

因此,他们会想尽一切办法去挣钱。能从土地中多获取一分就多获取一分,能外出打工就竭尽全力。

目前,农民劳动人口,除了1/3的全职务农,剩下2/3都会努力进城务工。

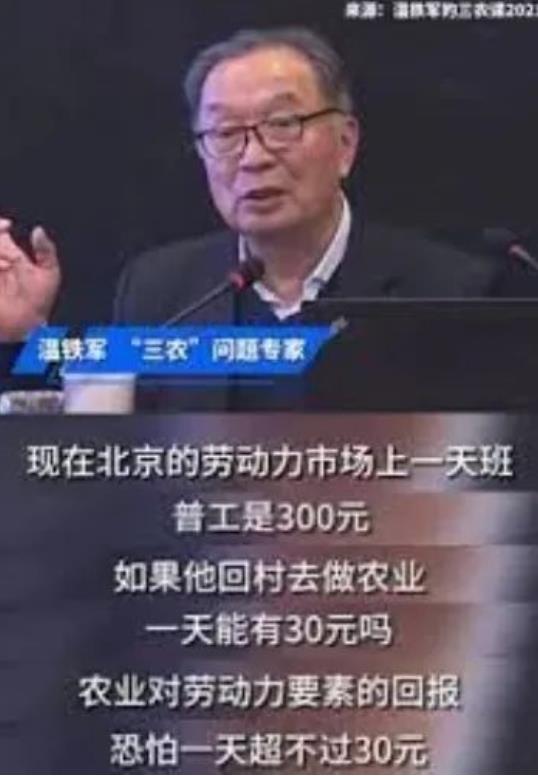

对此著名经济学家、三农问题专家温铁军曾帮助大家做过对比,“现在北京的劳动力市场上,普工一天是300元,如果他回村去做农业,一天能有30元吗?农业对劳动力要素的回报,恐怕一天不超过30元。”

从宏观层面来看,粮食安全、耕地安全,问题大于天,广大农民应该努力保护耕地、科学合理种植。

然而,从微观层面来说,广大农民要养家糊口,要帮助子女在城市定居,他们连自己的身体健康都顾不上了。

那么,能否让农民在保护耕地的同时,又获得更多的收入?

种地成本很高。

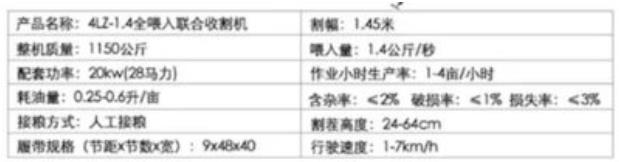

除了人力成本外,犁地、播种、收割等所需要用到的农机,保证粮食产量必须用到的种子、农药、化肥、除草剂,都是成本。

以四川某地的水稻田为例,2021年,种1亩水稻的收入是1300多元,其中成本就有700元;1亩玉米的收入1200元,成本600元。

并且,这些成本,一直在不断升高。

早在2002年,随着中国入世,工业快速发展,铁矿石进口需求暴增。作为全球主要铁矿石出口大国,澳大利亚趁机涨价,此后铁矿石价格越来越高。

2003年,上涨9%;2004年,上涨19%;2005年,上涨超过70%……

上游原材料价格上涨,也导致农机价格不断提升。

除此之外,国际油价的波动也给农业生产带来巨大影响。

绥化市某农机合作社理事长蒋庆财表示,由于柴油涨了近一倍,仅此一项给合作社带来的农机额外成本,就高达23万元。

犁好地后,还要用化肥才能保证粮食产量。

氮、磷、钾是主力化肥,今年这些化肥的价格比去年普遍涨了30%。钾肥更离谱,直接翻番!

一套组合拳下来,蒋庆财估算今年种1亩地,要比去年多花至少60元。18亿亩地,就是1200亿元。

虽然国家已经连续3年上调水稻收购价格,但每次上调幅度不足1%,按照亩产1200斤计算,1亩地也就能多卖十几块。

图片

这个时候,再要求农民进行秸秆还田,那就相当于还没等农民把粮食卖掉换成钱,又得继续掏钱租用农机去处理秸秆。

所以一把火烧了秸秆,是最省事、最省钱的做法,这也是为什么尽管国家对焚烧秸秆行为都是从严处罚,却年年禁、年年有。

那么,确保农民收入和落实耕地保护,就只能二选一了吗?

上面我们提到,农民近半数的收入,是卖粮来的。但,农民又处于一个“粮价涨幅低于成本涨幅”的状态,那么过度使用土地就是必然现象了。

所以,最快速解决农民收入的方法,就是提高粮食收购价。

粮价涨了,收入高了,农民进行秸秆还田、免耕休耕的意愿,不就提高了吗?

可为什么国家每次上调粮食收购价,都扣扣索索,每斤涨个0.01、0.02元?

因为,根据世界银行最近的估算,即便粮价看似不起眼的上涨1%,也会导致近1000万人陷入“极端贫困”中。

更何况,要想让农民收入提升,1%的价格提升远远不够。

这就可能会出现一个结果:虽然农民短期内收入增加了,但也让更多人陷入贫困。相当于中国好不容易才实现的脱贫成果,将面临严峻的威胁。

而且,短期内提升粮价,农民很可能种的更起劲,更过度的使用土地。

既然涨价不是个好选项,那么就要努力降低农民的种植成本了。

最直接的方式,就是发钱。并且,包含粮种、耕种、施肥、收割、秸秆还田等各个环节,都要发钱,才行。

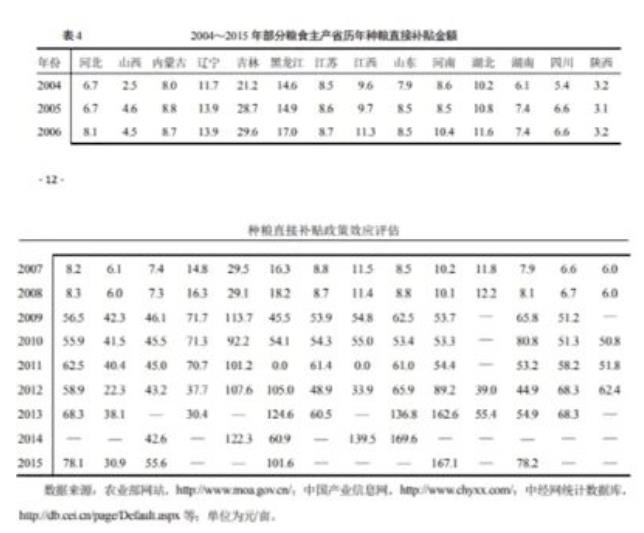

根据山东大学和中央财经大学的学者《种粮直接补贴政策效应评估》研究表明,中国种粮直接补贴政策从2003年开始试点,2004年全面实施,19年来从未间断过。

而今年由于成本飙升,补贴力度尤其大。

不仅在两会后,安排了200亿元的一次性补贴,给实际种粮的农民。同时中央财政还紧急安排了50亿元资金,用于小麦的促弱转壮。

事实上,国家补贴也在努力覆盖农业生产的各个环节,比如:

6月之前,是50-100元/亩的基本农田补贴。

6月,是轮耕休耕补贴。其中东北地区试点补贴标准是150元/亩,而对于土壤危害严重地区,如果是休耕半年以上的可领到500元/亩,全年的可以领到800元/亩,有些地区超过了1000元每亩。

7-8月,是对实际种粮食农民的直接补贴,例如宿迁一亩补贴是120元。

8月,有50-140元/亩的粮食补贴。

10月,是秸秆还田的补贴,例如北京是25元/亩。

此外,灌溉系统也是国家重点补贴的项目之一,因为旱涝灾害对粮食产量非常大。根据陕西学者的研究,陕西因为旱涝灾害每年平均减产超过百万吨!

为此,"十二五"以来,国家每年都会投入超过340亿元,大力发展节水灌溉工程。

如今,全国农田有效灌溉面积已经达到了耕地面积的54%,其中仅大中型灌区就有7000多处,贡献了75%的粮食和90%的经济作物。

客观来说,上述补贴是在确保粮价稳定的前提下,通过减少农民支出的方式来增加农民的收入。最大化保证了农民的利益和全国粮食价格稳定。

但是,当下,耕地退化问题已经刻不容缓了,需要加大力度进行保护了。

建立之初,农民为国家发展做出巨大贡献和牺牲。

国家城镇化的高速发展,也离不开一代代农民工的付出。

从建国之初的四万万五千万人,到现在14亿张吃饭的嘴,所需的粮食增加了好几倍。

民以食为天。粮食安全问题,是头等大事,也是所有人都不得不承担的成本。

今天,我们不在耕地保护上花钱,明天就会在进口粮食上花更多钱。

如果不是此次俄乌战争造成全球粮食危机,或许很多人都已经遗忘了,我们国家还有数亿人一直默默为我们生产粮食,数亿人一直在土地上顽强谋生。

国家粮食安全,最终要靠广大农民来完成。此时此刻,他们,需要需要的不是指责、义务,而是更多的“善待”。

(发布时有删节)