防治小麦白粉病一定要用基因编辑的方法吗?

今年5月,基因编辑小麦MLO-KNRNP获批农业基因编辑生物安全证书(生产应用),研究者声称该小麦品种对白粉病具有持久的广谱抗性。但是基因编辑技术存在脱靶等问题,基因编辑作物相应地存在很大的风险,一旦推广应用将覆水难收。实际上,除了目前已有的许多抗性品种可以选用,小麦白粉病的防治还有多种方式。

汇编|侯雷

后台编辑|童话

图片来源:网络

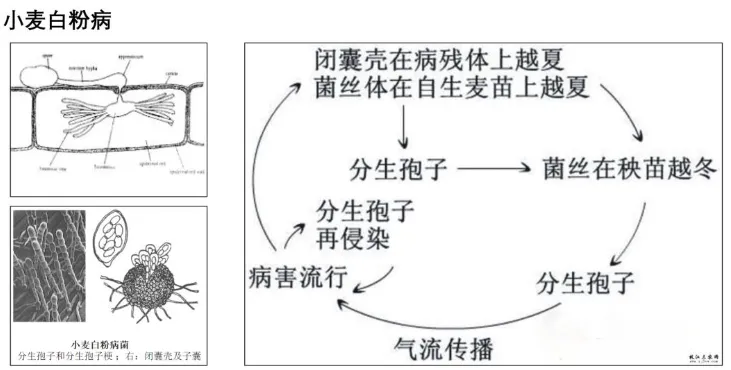

小麦白粉病是由真菌界子囊菌亚门中的禾布氏白粉菌小麦专化型引起的,该病菌属于专性寄生菌,只能在活的寄主组织上生长发育,在小麦整个生育期内均可发病,属于小麦主要病害之一。该病菌可侵害小麦植株地面上部各器官,但以叶片和叶鞘为主,发病严重时茎秆、颖壳和麦芒也可受害。

白粉菌以分生孢子或菌丝体潜伏在寄主组织内越冬,第二年春季条件适宜时,病菌靠分生孢子或子囊孢子借气流传播到小麦叶片上,先在植株的底部叶片呈水平方向扩展,以后依次向中部和上部发展,严重时可引起穗部发病。病菌在发育后期进行有性繁殖,在菌丝上形成闭囊壳[1]。

该病菌可以分生孢子阶段在夏季气温较低地区的自生麦苗或夏播小麦上侵染繁殖或以潜育状态渡过夏季,也可通过病残体上的闭囊壳在干燥和低温条件下越夏。

图片来源:中旗作物

小麦发白粉病后,光合作用下降,呼吸作用加强,养分积累减少,从而影响小麦根系的发育,减少分蘖、成穗数、穗粒数和千粒重。发病愈早减产愈严重,发病晚时主要影响千粒重[2]。发病较早的地块,植株生长受到抑制,小麦长不高,不能正常抽穗,或者花芽分化不良,不结实,或者结实很少,且瘪粒多。叶鞘和茎杆感病,说明病害已经发展到很严重的地步,会造成茎杆软弱,非常容易倒伏。花期穗部感病,不能正常开花授粉,经常造成空壳[3]。

小麦白粉病在世界各产麦区均有发生,以美国和西欧最为严重。在我国,小麦白粉病过去仅在冷凉潮湿的西南地区和山东沿海地区发生较重,自20世纪70年代以来,随着各地耕作制度的改变,特别是化肥使用量的增大、种植密度的提高、矮秆品种的大面积推广,病害逐渐扩展到江准、黄准及其他主要产麦区[4]。影响小麦白粉病发生和流行的主要因素有品种抗性、气候条件、栽培管理等,所以需要针对各个因素进行综合防治。

这次获得农业基因编辑生物安全证书(生产应用)的基因编辑小麦MLO-KNRNP就是从抗性着手,声称对小麦白粉病具有持久的广谱抗性。当初转基因棉花诞生时,其研发和支持者也是信誓旦旦说其对棉铃虫等害虫有高度有效的杀虫特性,可以减少杀虫剂使用。但是,转基因棉花推广开后,不但次生虫害爆发,就连棉铃虫也进化出了对其产生抗性的品种,因此也带动了农药用量的不断增加。

虽然说目前的研究发现MLO基因是小麦等植物的白粉病感病基因[5],把其敲除了好像白粉菌就无从下口了,但谁也无法保证白粉菌会不会进化出新的品种来绕过MLO感病机制,也不清楚长此以往会不会产生其他副作用。毕竟从进化论来说,植物进化过程中产生MLO基因不会单纯只是抵御白粉病的一种机制,并且人类目前对生物体内基因的相互作用以及与外部环境的作用了解得还太少。

这里说到基因编辑小麦的风险并不是反对培育和应用抗性品种,但必须用可控的且被证明是安全的方式,如杂交与诱变等方法[6],目前也已经有许多抗性品种可以选用,如百农207、阜航麦1号等,产量也是比较高的。虽说传统或航天育种等方式看起来好像比基因改造技术慢了点,不同品种抗性也有限,但毕竟涉及到人类的未来,安全要放在第一位,不是非基改不可,慢点也没有致命威胁。至于基改品种,现在必须严格控制在实验环境中,在不能确保其安全性,不能被大多数人理解认可的前提下,绝不可急于应用推广。

其实,白粉病的发作与防治,不仅和品种抗性有关,也与气候条件和栽培管理有关。

气候条件对白粉病的发生很重要。一般阴雨天多、湿度较大、光照不足是白粉病发病的主要环境条件。湿度对于白粉病影响很大,在相对湿度0~100%期间分生孢子都可以萌发和浸染小麦植株,相对湿度越高,分生孢子萌发率也越高,病害发生就越严重,但在水滴中孢子萌发率反而降低。分生孢子在温度为0.5~30℃时均可萌发,而以10~20℃为最适,10℃以下发生缓慢,25℃以上病害发生受到抑制,直射阳光对分生孢子萌发有抑制作用。分生孢子随气流远距离传播,可扩大再侵染。

图片来源:凤凰网

除了品种抗性与气候条件外,多种栽培管理措施对小麦白粉病流行也有不同程度的影响。播期过早、播种密度过大、氮肥施用过量等都有影响。在病菌越夏地区秋播,小麦早播田较迟播田发病重。田间密度太大,通风透光不良,田间湿度过大,都会导致白粉病。在平原地区密度过大较密度合理的田块发病重,所以控制好播种密度并做好田间管理是很重要的。

不合理施肥也会加重病害发生,高肥水特别是偏施氮肥田块,病害发生较重;如果施肥量不足,小麦生长较差,土壤过分干旱的地块也会发病。病残体过多,自生麦苗太多,病原基数大,也是发生病害的重要因素。

总结一下,防治白粉病主要有以下方法:

1、因地制宜,适当晚播,合理密植;

2、因地制宜选用抗病品种,支持使用杂交、诱变等传统方式培育抗性品种;

3、及时浇水抗旱,雨后要及时排水,防止湿气滞留;

4、注意氮肥的合理施用,多施堆肥或腐熟有机肥,适当增施磷、钾肥,提高植株抗病力;

5、自生麦苗越夏地区,冬小麦秋播前要及时清除自生麦,可大大减少白粉菌源;

6、适时进行合理的药剂防治。

除了常规的化学药剂外,有一些无毒的方法也可以治疗白粉病。比如小苏打在防治小麦白粉病中有非常显著的作用。不过要注意的是,在使用小苏打时要适量,同时要避免在高温时使用,以免对小麦产生伤害[7]。

万物相生相克,白粉菌也是有天敌的,主要包括一些寄生性真菌和细菌,可以通过引进或保护这些天敌来控制白粉病的发生。比如枯草芽孢杆菌是一种新型的微生物源生物农药,对多种作物病害有较好的防治作用,特别是对小麦白粉病、纹枯病等病害的防治效果更好[8]。

此外,一些植物提取物具有抗菌、抗病毒和抗氧化等作用,也可以用于防治小麦白粉病。比如有研究发现,从药用植物一年蓬茎组织中分离出的生防细菌EA19对小麦白粉病菌分生孢子萌发和吸器形成具有极显著的抑制作用[9],这也是值得进行深入研究应用的。

粮食安全不仅是指产量,质量也同样重要,小麦作为世界性主粮之一,其重要性更是不言而喻。基因改造和化工农业的风险巨大,已经推广的基改作物已经出现了很多问题[10],所以作为基改作物研发应用大国的美国都不敢批准基改品种小麦的商业化,那么为了人民群众的身体健康和生态环境,对于批准基改主粮品种的商业化种植,我们也应该慎之又慎。

注释:

[1]小麦白粉病发生重?提前预防是关键!

http://www.jsppa.com.cn/news/zhibao/8642.html

[2]小麦白粉病及其防治技术

https://www.hnca.edu.cn/dtzw/info/1189/1113.htm

[3]小麦白粉病危害严重,从根源杜绝传播途径,才能减少损失

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1655172621783888341

[4]病害科普丨小麦白粉病

https://www.zzokq.cn/view-816.html

[5]高彩霞/邱金龙团队用双重“基因剪刀”实现小麦突破性抗病高产育种

https://news.qq.com/rain/a/20220211A06JC900

[6]广谱抗白粉病基因mlo

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1662179861025867564

[7]小苏打也可当农药用?防治白粉病、炭疽病、霜霉病效果最好

https://www.sohu.com/a/307785173_120068445

[8]枯草芽孢杆菌XZ16-1抑制小麦白粉病促小麦生长的拮抗活性及机制

Antagonistic Activity and Mechanism of Bacillus subtilis XZ16-1 Suppression of Wheat Powdery Mildew and Growth Promotion of Wheat,Phytopathology

https://www.x-mol.com/paper/1555543866900377600

[9]一株内生细菌EA19的分离鉴定及其对小麦白粉病菌的抑制效果

https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HBNY201223032.htm

[10]转基因玉米在墨西哥被抵制,转基因小麦因不安全和低产遭警告

https://www.shiwuzq.org/article.html?aid=5166

[10]美国转基因玉米无法抗虫,英国研发出非转基因抗虫技术

https://www.shiwuzq.org/article.html?aid=5205

—END—

新书推荐

乡村纪事:

新型集体经济为什么行?

作者:严海蓉 高明 丁玲

书号:ISBN 978-7-5217-6416-1

出版时间:2024年10月