城市与乡村:一个农村妇女的流动人生

3月1日,农历正月十八,张玉兰和丈夫军哥一起去做了核酸检测。两天后,她将再次踏上前往北京的旅途。春节前返回河南杞县老家,过了正月十五再去往北京工地,这五六年,她的行程大多如此,除了去年初受新冠肺炎疫情的影响,直到四月才出门找活儿。今年,她的行程表可能还要变化——5月即将生产的闺女牵着她的心,她只打算在工地上干两个月就回家。

这个决定并不让人意外。和关注北京的发展、关注周边工友的丈夫不同,即便是身在北京、常年在工地上,张玉兰口中谈论的也总是家里的孩子们。似乎她人生的全部意义就是为了两个孩子,为了那个四口之家,而北京和杞县承载着她两种截然不同的生活。

大北京里的小床铺

鼠年张玉兰待的最后一个工地在北京大兴区东南部的采育镇。距离这里最近的地铁站直线距离有16公里,需要坐一个多小时的公交车、晃晃悠悠经过24站路才能到达,比到河北廊坊市中心的距离还要远。

工地周围乏善可陈。除了街对面一处2010年前后建成的“老小区”,周围都是同样如火如荼的工地,其中大部分都是二类居住用地——这里是建设中的亦庄新城。

开发商在宣传册上绘就了一幅前景无限的蓝图:千亿级大兴机场距离这里25公里,成为“聚焦世界财富的新门户”;天津武清通往北京的“通武廊”铁路将从这里经过,“实现‘京津冀’三方共赢”;城际铁路S7线也已正式确定,“采育价值由此启航”,采育镇将“以被仰望的姿态,纵横天下”。

张玉兰并不关心这些。采育的未来离她很远,不管将来这里是否会“被仰望”,眼下,这里还是要埋头苦干的工地。

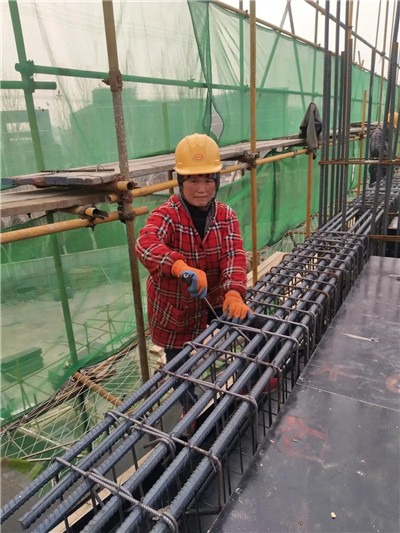

作为一名钢筋工,绑钢筋是她的全部工作:左手攥着一打对折好的扎丝,右手拿着一个扎勾,扎丝斜着一穿,扎勾配合着挑起交叉再一拧,就算好了。

“都是天儿工,一天干10个小时,好手差不多能绑七八十根筋。我还算不上是好手。”张玉兰腼腆地笑着摆摆手,经过五六年的机械重复,她也是一名熟手了。包工头常常会在工地空闲时介绍些零散的活儿给她和工友。即便是被耽误的2020年,她也去过三四个工地,都是在通州、大兴。

“现在的工地越来越远啦!市里都成楼了,都往外开发了。”

北京市大兴区采育镇一处工地上,工作中的信号女工(右)。

北到延庆,南至大兴,东到通州,西至石景山,论起在北京的活动范围,张玉兰或许比许多把家安在北京的人更广。有时候她甚至分不清自己帮工的工地究竟在通州还是大兴。

然而恼人的是,这样大的北京、这样多的工地,留给她的私人空间却只有一张不足一米宽的床铺。

张玉兰居住的活动板房离工地大约10分钟的路程,二层中间一个十几平方米的屋子里,挤挤挨挨放了5张上下铺和一张小桌子,屋子中间凌乱地放着几个盛了水的水桶,那是懒得一趟一趟下楼的工人们洗脸刷碗要用的水。

“要说生活上还是挺方便的。”张玉兰说,屋里有空调、楼下有热水、吃饭有食堂,冬天空调一开,“可暖和啦!还不用交电费。要是没这空调,零下十几度,那可没法住。”

一切都很好,除了舍友们的性别不太对。

宿舍里最多的时候住了9个人,只有张玉兰一位女工,其他都是糙汉子。张玉兰的床铺很好辨认——全屋只有她的床是看不见的,一蓝一黄两条床单再加两个夹子,把她的床铺围得严严实实,给了她一些微薄的安全感。

“就是这个住最烦!”说起这个,张玉兰有些窝火。

然而大部分工地都是这样的条件,在北京,工人们的居住环境已经算好的了。军哥曾经去过南方一些工地救急,“跟这儿没法比”。

前两年,张玉兰曾和丈夫一起去廊坊帮了5天工,那里的夫妻间让她至今念念不忘:“我们就帮了几天忙,老板没管我们要钱,有工友夫妻俩在那儿干了俩月,一个月要交200块钱住宿费,那我也愿意!”

另一个让张玉兰惦记着好的工地是鸟巢。为了迎接2022年北京冬奥会,国家体育场进行了翻新改造,张玉兰跟着活儿去了鸟巢。那里虽然没有夫妻间,但是男工与女工严格分宿。“在市里领导三天两头去检查,工地怕影响不好,管得就严。”

出了六环的工地是则另一番景象,工地上女工少,工人又常常以同乡为单位抱团行动,男女混住是常态。张玉兰平时“抱团”的工友有10多个人,只有她一个女工。“冬天还好,就是夏天,有些工友不讲究,在屋里光脊梁穿个短裤,怪害怕的。”

好在同屋都是老乡,丈夫总会在刚住进去的时候就发出“警告”:都注意点,别太不像话。工友们往往会卖个面子,套上条长一点的大裤衩。

军哥曾经想过和妻子在外面租房子住,“贵倒是其次,实在太远了,工地上有时候晚上加班一加仨小时,上下班就太不方便了。”

“就为这个住,好几次我都说不想去打工了。”

小县城里的大家庭

去不去打工已经由不得张玉兰自己了。

元旦假期,工地仍在赶着最后的工期,春节前,钢筋工的工作都要完成,以赶在8月能如期交房。

2020年12月,北京市朝阳区、顺义区先后出现新冠肺炎确诊病例。工地上的气氛变得有些焦躁。年初的封城封村还历历在目,临近年关,万一再来一次,回不去家可怎么办?

宁可少赚点钱,也要回家过年。归家心切的工友等不到2021年的到来,就急急忙忙踏上归途。9个人的宿舍一下子冷清了下来。

张玉兰和丈夫没着急走。元旦时,项目经理在工地上看到张玉兰,笑呵呵地问:“大姐,今年在北京过年啦?”

“不行不行,我不能在北京过年,我的儿子跟姑娘都在家哩,我想他们。”张玉兰对回家也很坚定,“走不了也得走,大不了回家隔离。”

不过当下,再有两周工地上的活儿就能完,她打算干到底,多赚一点是一点。

“姑娘头一年结婚了,在兰考当幼儿园老师,儿子20岁了,还没找到工作。”儿子眼瞅着到了找媳妇的年纪,老两口咬咬牙,2019年花了17万买了辆速腾,2020年又在县城分期买了套房,一个月要还3680元的贷款。“俺那儿彩礼要20多万,办事儿再几万,都得准备好。有的花钱还找不到媳妇呢,小妮儿太少了。”

“也不能光顾着儿子不顾闺女。”女儿结婚时,张玉兰把彩礼钱一分不剩都留给了小夫妻,又添了6万块钱的嫁妆,置办了婚房的全套家电。

“姑娘手头紧张了就贴点给姑娘,儿子紧张了就给儿子。”张玉兰给自己下了个结论,“这辈子就是给孩子打工。”

仅靠军哥一个人已经很难支撑这一笔笔巨大的开销了。以前孩子上学时,张玉兰一边照顾着孩子,一边种着家里的两亩地。村子离县城只有十几里地,然而以前村里没有柏油路,下场雨就变得泥泞不堪,为了在县城上学的孩子,“一恼就说买个房吧”。

从此,老两口把家搬到了县城。120平方米的房子,住着比北京的宿舍舒坦多了。

“房买了,孩子也没见考上大学。”张玉兰有些失落。

两亩田地更不争气,“种麦子自己留着吃了,能见啥钱?前几年种大蒜,碰得巧了能卖点钱,碰不巧了就是赔!”

小农户把不准阴晴不定的市场行情,农活也愈发干不完了。尽管只有两亩地,农忙的时候一个人仍是忙不过来。“后来俺老头说你出来吧,光在家种地,那两亩地里见点东西还不够来回路费的。”

老两口一合计,把地友情价包给了邻居,张玉兰终于从土地里解脱,出门打工去了。“也干不了几年了,55岁就不让进工地了,到时候再看看能干点别的啥活吧。能动的时候得拼命去干啊!”

在张玉兰周围,多的是和她一样为了儿女们奔波的女人——

女婿家庭条件也不宽裕,亲家母远赴兰州,去亲戚的饭店里帮忙,“一个老婆子给人刷碗,一个月就挣3000多块钱”;

外甥媳妇的娘家妈,8年没回过家,姑娘家里的3个孩子都没有带过,只顾着挣钱,“家里5口人都靠老人给挣着钱花”。

张玉兰一边感慨,恨恨地说:“现在年轻人挣个三四千根本不够花,老人挣一年钱啥也落不下!”一边又心疼,带着些宠溺地说,“孩子年纪小,天天还想着玩,自己一个月给人帮忙那点钱,交个朋友吃顿饭就没了。”

尽管丈夫在23岁时就来到了北京打工,张玉兰却不放心20岁的儿子出去闯荡:“他没出过远门。”

腊月二十四,张玉兰见到了今年的工钱。钱不算多,够过年了。

北京也没啥转头

1月13日,张玉兰坐上了回家的车。如今的农民工不比从前,少有人再大包小裹地坐火车。“被窝和工地上穿的衣服都不要了,背个背包拉个皮箱,群里问一句拼个车就走了。”

回到杞县,张玉兰感觉自在了许多。

儿子养了条小狗,给生活平添几分趣味。晚上吃了饭可以去文化广场转一转,跟着大家一起跳跳广场舞,看看花灯。

张玉兰也很乐意用镜头记录下自己的生活,尽管发出的视频里人影常常一晃而过,夜景也总是发虚,但家乡的一切都值得被看见。

“七八年了,县城里还是有点住不惯。”习惯了乡村亲近的邻里关系,张玉兰对县城里谁也不认识谁的人际关系有些抗拒,春节还是和家人一起回了村。在那里,张玉兰自在不少,鞭炮制造出的浓厚烟雾,嬉笑着奔跑而过的小孩子,亲戚邻里坐下来拉家常,都让她倍感亲切,“热闹嘛!这才是过年。”

相比之下,在北京的日子显得尤为枯燥。

张玉兰在工作之余随手拍摄的路边小花。(受访者供图)

地理上的距离和身体上的疲惫阻隔了张玉兰与北京的“亲密接触”。

“附近啥也没有,在大兴晚上从来没有出去过,冬天五点半下工,吃个饭就6点多了,洗洗涮涮九十点钟就睡了。”同屋的男工友有时还会喝点小酒抽根烟,张玉兰唯一称得上娱乐的就只有一部手机。

旁边一位工友把手机支在小桌上看起了《幸福从天而降》,一部6年前的电视剧。张玉兰瞅了一眼,打开自己的手机刷起了快手。

宿舍并没有WiFi,但工人们看起视频来从不担心流量——100G的纯流量卡,一个月只要19块钱,用都用不完。她几乎从不打电话,话费要另外付钱,平时与家人的联络也以微信视频为主。

张玉兰在快手上关注了好几名女性律师和同是钢筋工的女主播,看得最多的是律师讲与农民工相关的法律问题,点赞了几条女钢筋工边唱歌边做工的视频,“讲得真好!我没事儿就喜欢听她们讲。”

张玉兰为数不多的几次出游都是被军哥生拉硬拽着出去的——上工已经耗尽了她的全部精力,下了工,她只想休息,多睡会儿觉。

“天安门、鸟巢、长城……”张玉兰想了想,“没了。”末了她又补充:“反正都没啥转头。”

工地的所在指示着她行走的方向。

在鸟巢干活时,因为有地铁,去哪里都方便。“鸟巢那个地方可好玩了,北边有公园,一出工地就有个广场,里头唱戏跳舞的可多了!不像大兴这里,荒郊野岭的。”

趁着国庆节休息,她被拉着去了天安门。“俺老公说今天不干活儿了,我领着你去转转吧,你不出来打工,一辈子都出不来,也上不到天安门。”

2019年9月25日,张玉兰与军哥在天安门广场上找上合影留念的摊子拍了张照片,定格下了她和丈夫的笑容。随后她到毛主席纪念堂外花3块钱买了束花,排了一个多小时的队,把花献给了毛主席。

张玉兰唯一一次爬长城半途而废。当时她在延庆做工,工地距离长城六七十里,坐公交不到10块钱。到了长城,只爬了三道,她就放弃了。她站在床边比划着:“那个台子有床这么高,一道一道往上。噫!爬一天累毁了,比干活还累!我再也不去了。”

工地看得多了,或许不需要去什么园林景观,路边的一丛花、树上的一簇果实,都会成为眼里最美的风景。一次在石景山工地,工友们都坐在草地边休息,张玉兰一抬头看见草地里盛开的野花,兴奋地扑进花丛里,拍了好几段视频。草地这边是工地围栏和累瘫了的工友,那边是马路上鸣笛而过的汽车,只有她在草丛里为这片不经意间发现的盛放的野花欢欣。

50岁乡村妇女的孤独与幸福

女人与男人之间似乎总有一层说不清道不明的隔膜。即便是做着同样的工作,张玉兰与工友们关注的焦点总会有些微的不同。

军哥有时会和工友们讨论农民工社保,说起上世纪90年代初参与修缮钓鱼台国宾馆时的森严戒备,讲讲在南方和北方做工的不同。他经历了很多事,也记住了很多事。

张玉兰很少参与这些话题。来北京打工之前,她没出过开封,甚至连70公里外的郑州都没去过,微信上发个位置信息也要让丈夫帮忙。有时候她会在工友聊得热火朝天时拍一段视频,发到社交平台上。只有在谈论家乡的时候她会说上几句:谁家给儿子新盖的婚房因为征地被拆了两三个月,政府还没给出个补偿的说法;谁家一亩地要养活五六口人,不得已出来打工挣口饭吃……

和异性缺少共同话题,和同性也不见得有多亲近。

和张玉兰同批进入工地的有6名女信号工,张玉兰对她们的了解仅限于“都是东北的,有几个是辽宁的”,其他姓甚名谁一概不知。信号工的工作比钢筋工略微轻松,但是个技术含量更高的活儿,“她们都得有证才能上岗。”

信号工是个和人沟通的活儿,大约是同工种又是老乡的原因,女工之间的联系明显更加紧密,工地上她们也会忙里偷闲说上两句话。

张玉兰总是那个从她们身边经过的路人。工地上她们不在一起干活儿,工地下又各自精疲力尽,没什么交流。

不过好在她还有军哥。

丈夫会把所有事情都打理好——和老板沟通下一个工地去哪里,琢磨还能去这个“没啥转头”的北京哪里看看,联系回家的车,在工友面前维护自己的妻子……

孩子们也很贴心。元旦前几天,北京刮起了大风,张玉兰接了个帮工的活,一天下来,冻得头疼。“俺孩儿打电话,说妈咱这儿冷啊,零下七八度。我跟他说,小儿,北京零下十五度。他说,妈我给你买个棉袄邮过去吧?我说我有袄,马上就走了。”孩子的一句关心瞬间熨平了张玉兰心中的所有褶皱。

张玉兰也在试着对自己更好点。工地上不少女工都会在安全帽里包一层头巾。“有的是冬天太冷,有的是怕晒黑。我年纪大了,不讲究那些,干起活儿来哪还怕冷。”不包头巾的张玉兰常年备着一打一次性手套,工作时会先套一层一次性手套,再戴绒手套。“可暖和,手也不脏了,不干燥了。”张玉兰张开双手,这是一双常年劳作的手,关节粗大,纹理很多,但在主人的呵护下,却很是干净、光滑,“不戴着手上都是黑乎乎的钢筋锈,有时候怕烂了,我都套两层。”

对于一个50多岁的人来说,张玉兰的世界很单纯,她想得很少,丈夫为她撑出了一片安心的天地。生活的重压下,她想得又很多,儿子对象还没个影儿,她已经盘算好以后要带孙子,恨不得把往后三代的花销都给挣出来。

售楼处里,销售人员带着一位年轻的女性在看房——100多万在北京买一套上车房,对想要有个婚前财产、手头又不那么宽裕的单身女性来说,是很有诱惑力的选择。

宿舍在另一个方向,张玉兰几乎从不往售楼处那边走,脚下工地盖出的成品与她处在两个世界。城里人还在吵吵嚷嚷着如何定义独立女性,