疫情下的上海“工人新村”:基层妇女如何保卫社区

1952年6月,沪西工业区(现上海市普陀区)曹杨路锣鼓喧天、汽笛长鸣,上海114位劳动模范和先进生产者代表作为第一批居民迁入新落成的曹杨一村。曹杨新村是上海第一个为专门为工人搭建的住所,也为工人提供了享受惬意生活的场所。搬入工人新村曾是无数上海工人家庭的梦想,工人新村更是社会主义中国工人翻身做主、生活质量提升的真实写照。

然而,改革开放后,上海经历了国有企业改制等一系列的改革,工人新村往日的风采已不复存在。工人新村逐渐“沦落”为繁华都市里的老旧小区——居住条件差,大量“外来人口”涌入,居住在工人新村的人们也往往被贴上“底层”或“贫困”的标签。

可当新冠疫情来临时,你会发现,这些看似破败的老旧小区绝不是“治理”的对象,而在其内部蕴含着强韧的集体主义精神与生机。面对疫情,工人新村里的人们相互支持、相互帮助。尤其是那些曾是工厂职工现在或下岗或退休的中老年阿姨们,她们挺身而出参与维护社区运行的各种工作,努力保卫着自己、家人及社区。她们的故事值得我们知晓与珍视,更值得我们的反思。

作者|佟鑫第一财经记者

责编|侯戈

后台编辑|童话

当疫情突然来临,很多人发现,通知你马上下楼做核酸的是一位阿姨。她可能是楼组长,可能是社区志愿者,也可能是经常到居委会去的社区活跃分子。

在工人新村这类老旧小区里面,中老年妇女更像是社区的主人。平时,她们了解这里的一切细节;疫情期间,她们挺身而出参与维护社区运行的各种工作。其实她们都是普通居民,有自己的困难需要克服,也需要社区和他人的帮助。

社区志愿者阿姨在帮做完核酸检测的居民发放核酸检测完成贴纸 | 图片来源:第一财经摄影记者:任玉明

基层妇女最需要理解

在《海上凡花:上海工人新村妇女日常生活》一书中,6位工人新村基层妇女用日记的形式写下了她们在2020年六七月间的生活。时值本土疫情起伏,每个家庭的生活反复受到冲击。从自己的身体健康到家人的衣食起居,从参与社区志愿服务到安排业余生活,妇女们的文字活灵活现,展示了她们努力生活的力量和意志,也体现出了工人新村这种时代特征鲜明的社区如何应对疫情的压力。

任教于上海交通大学的叶子婷、上海理工大学的章羽和西交利物浦大学的刘希三位学者组成了研究团队,在居委会的协调下,组织这些工人新村的基层妇女参加日记写作工作坊,也以她们为研究对象,考量城市基层女性的生命历程。完成这个研究项目之后,她们受到很多感动,觉得从妇女身上学到了很多。

以互联网电商为代表的消费主义造成了很多浪费,也让我们习惯了过着不接地气的生活。而对工人新村基层妇女来说,钱是很有限的,要花得有效率。为了买到便宜的菜,她们宁愿多走一段路去偏僻一点的菜场,精打细算是她们一直以来的习惯。

她们的家庭开销预算比较低,因此也需要利用免费的资源,比如社区公共服务场所。章羽说起社区图书馆,就开起了自己的玩笑。身为大学老师,她曾经觉得工作总要营造某种氛围,不去咖啡馆点好咖啡再打开电脑,好像写论文就不顺手。和工人新村妇女聊得久了,她开始觉得,这种自我营造的身份认同感非常假。社区图书馆很安静,也有不少可以利用的资料,只要不觉得那是大爷大妈才去的地方,就能适应那里,高效地做事。

叶子婷作为研究项目的发起者,曾经担心自己普通话说得不好、听不懂上海话,怕和阿姨们聊不透。结果反而是阿姨们主动打开自我,让她感到放松。她强调,工人新村妇女有很强的社区认同感,但不同的人会以不一样的方式表现出来,有的妇女会为她的每一条朋友圈点赞表示支持,有的则会积极和她聊起家里的事,也有人希望保持距离,甚至拒绝别人支援,只想独立打拼。她认为,要尊重每一个人对生活方式的选择,尤其是每个基层家庭都有自己的困难,从健康到财力再到家庭关系,都需要外界去理解、关怀并给予支持。

守护社区靠她们

在妇女们写下的日记中,往往看到的都是积极的一面,家中的困难不足为外人道。师生组成的研究团队与居委会干事、社会工作者一起,在几年时间里不断与妇女联络、谈心,和她们的家人也成了朋友,更了解她们的内心世界,知道她们需要什么。

H阿姨生于1950年,父亲是一位劳模,因此一家人在《海上凡花》研究的这座工人新村刚建好时,就光荣搬迁入住。她有三个姐姐,其中二姐和二姐夫都是全国劳模。H阿姨曾做过纺织厂车间工人,因表现优秀,被抽调去半脱产读书,获得医师证书,转做了工人医生。

她的家庭一直坚信“为人民服务”是最光荣的事,因此,H阿姨直到70多岁,还饶有兴致地参加社区志愿服务。在2020年6月的日记中,她写到,社区志愿者都积极要求参加小区值班,提醒居民外出注意防护,核验居民的小区出入证等。6月17日,她在幼儿园门口执勤。18日,她与伙伴们一起提醒居民文明养狗遛狗。19日,她既执勤又上了健康网课讲座。

志愿服务工作紧锣密鼓,H阿姨感到充实,但也有为难之处。研究团队了解到,H阿姨的女儿2014年因患病早逝,留下一个外孙要老两口抚养。H阿姨自己也是癌症康复妇女,出来做志愿者也需要考虑体力和精力的消耗。那她为什么还要坚持积极地出来做志愿者,甚至在这次奥密克戎突袭上海期间,还主动提出继续做社区志愿者呢?

叶子婷认为,H阿姨的家庭历史和个人生活体验都促使她愿意去当志愿者,想要奉献自己的生命来贡献社会。“只要能力够,她们甚至想为整个上海、整个国家做贡献。”这是她们试图寻找到自己生存价值的一种努力。

章羽说,非疫情时期,很多社区事务就是由居民妇女在做,只不过没有被大众注意到。“突发事件来临,大家都处于慌乱之中,一些人却像专业的警察、医生一样,在小区志愿服务当中显得那么淡定,映入我们的眼帘,这就是他们的日常生活。”在她看来,“妇女保卫社区”是一种常态。

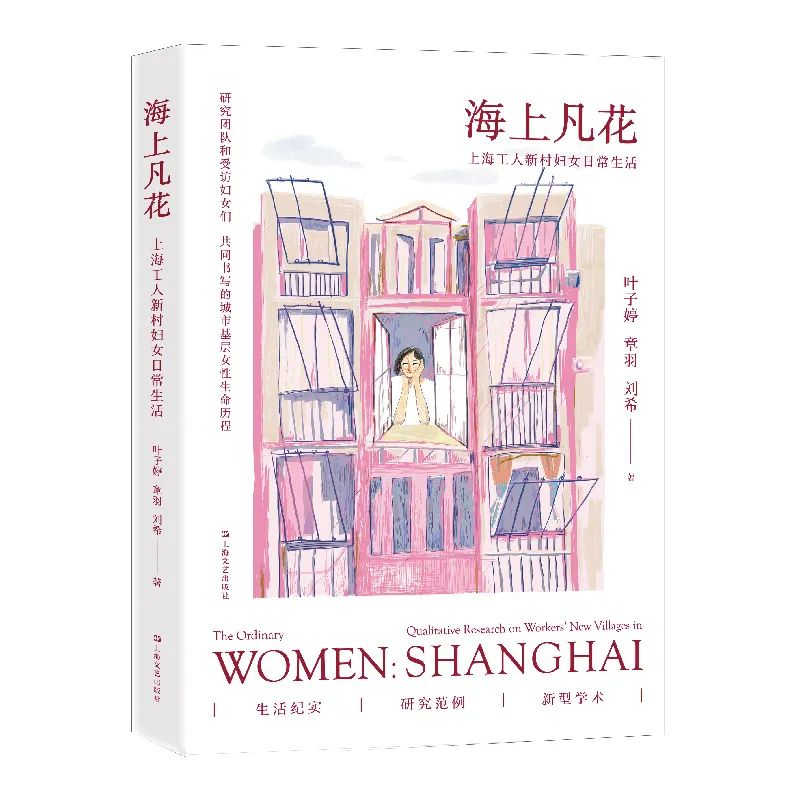

《海上凡花:上海工人新村妇女日常生活》,叶子婷、章羽、刘希 著 上海文艺出版社2021年12月版

刘希提到了“社会再生产”这一概念,在《海上凡花》一书中,研究团队也对此展开了专门的分析。对工人新村的妇女来说,家务劳动、家庭照护、参与社区建设,都是她们从事社会再生产的过程。刘希认为,工人新村社区为基层家庭的社会再生产提供了很多硬件和软性的支持,比如居委会给妇女们提供各种机会,社区里有图书馆、社区文化活动中心等场馆提供免费的服务。获得这些支持的妇女,愿意自发为社区贡献一份力量,她们也会把做这些事情视为能够实现个人价值、建构新的社会身份和扩大社交圈的方式。可以说,妇女需要社区,社区也需要妇女。

变化中的工人新村

现在看来,工人新村在繁华的上海仅仅是中低档的居住小区。但是,在它们刚刚建成的年代,以“两万户”为代表,这些专为解决广大工人群体居住问题而集中规划建设的社区,有很多不可比拟的优势。

同济大学副教授杨辰的著作《从模范社区到纪念地:一个工人新村的变迁史》,呈现了对曹杨新村的长期研究。除了户型、设施等方面的优势,工人新村还有深度的社会主义集体化特征,能为居民提供丰富全面的公共服务,从洗衣、育儿到文化教育、体育娱乐,曾经是社区精神的典范。

很多年过去,不少工人新村已经被拆迁,或被新建的楼盘、写字楼包围,建筑面临更新维修,社区服务也越来越单薄。以《海上凡花》所研究的这个工人新村社区为例,当年有的妇女搬入这里时还觉得太偏远,现在有人换房搬去了松江,会怀念这里更方便、离市区更近。这一大片工人新村中的“一村”,已经变成了一座甲级写字楼。叶子婷说,这是为整个城市服务的,而不再是给工人新村的妇女提供服务的了,连带着附近的菜价也在涨,新开的大超市价格不菲。

但是工人新村维持运转至今,从社会氛围到社区管理的形式,都有一定程度的保留。参与日记写作工作坊的妇女中,也有较晚从外地迁入的,工人新村相对较低的生活成本,帮助她们的家庭更好地融入上海。当他们有了其他的生活目标,再考虑搬走。比如那户搬去了松江的家庭,是因为他们的女儿考上大学去了北京,学区对他们不再重要。城市化的快速推进,已经让这里的房价涨幅明显,卖掉这里的房子,可以到郊区买一套大一些的房安度晚年。

《海上凡花》中有一位妇女,曾面临家暴威胁。据深度访谈,疫情也曾加重其家庭内部的紧张氛围。工人新村的邻里关系对她是一种很重要的保护,以前一旦家暴情况出现,邻居、居委会干事等都会出面帮助制止,保护这位妇女,帮她寻求必要的医疗和法律支持。叶子婷告诉记者,近来这位妇女面临的家暴压力已经大大减小,老两口的关系融洽多了,这跟居委会和社会工作者引入法律专业支持有很大关系,这位妇女的丈夫意识到自己的错误行为会受到法律的制裁。

在另一位妇女的日记中,也写到了社区更新给他们家庭带来的影响。工人新村的改造更新项目启动时,要为他们解决厨卫合用问题,进行成套改造,但是方案可能使他们的房间窗户被遮挡。她女儿身体欠佳,需要长期居家照护,每天开窗通风、晒太阳都十分重要。这位妇女多次奔走,希望修改房间的改造方案。经过多方协商,终于有好消息传出,改造方案已经有所调整,可以满足他们家庭的需求。

透过这些基层妇女及其家庭努力生活的印迹来看工人新村,还有很多故事可讲,在可见的未来还会有很多变化。研究团队很看重工人新村为上海未来发展带来的启发性价值。章羽认为,不管在上海哪个区的工人新村,现在看来,区位条件都是相当优越的,离大商场近、买菜方便、周围有公园绿地,生活相当便利。“正是这些工人新村的存在,为上海这座国际化大都市带来了一息烟火气。”

一段访谈:社区共同体已经存在

与工人新村基层妇女们贯穿多年的访谈、交流,使叶子婷、章羽、刘希等学者和学生组成的研究团队受益匪浅,感触良多。与妇女们交往的细节使他们感到,还有这么多细微的生活经验可以学习。虽然这些妇女的家庭面临各种困难,她们却能长期保持更好的心态去迎接生活的挑战。

在她们的身影背后,在当下观察工人新村存在价值的视角也更加多元。与世界各地城市贫困人群聚居社区的比较,也能看出上海的独特之处。

社区志愿者阿姨帮助物业给小区居民发放抗疫爱心大礼包 | 图片来源:第一财经摄影记者:任玉明

第一财经:

在你们看来,最近这次疫情与你们在书中记录的2020年疫情期间比较,这些工人新村妇女的处境和生活有没有新的变化?她们在日记中写到的买菜、解决家庭成员之间的矛盾等问题,是否有所改善?

章羽:

2020年的时候,菜价稍微上涨,很快就平稳了,但最近这次疫情中,菜涨价很快,特别是线上买菜很贵,需要精打细算过日子。疫情的战线越拖越长,每个人都会陷入一定的焦虑,要思考怎么更好地解决基本生计问题。在这种状况下,工人新村的阿姨比我们更有生活智慧。在我们访谈妇女的时候,我们关注的是某一个特定群体的人在面对疫情时遭受的困难。两年后,在这次疫情中,她们遇到的一些困难变得比较普遍了,她们解决问题的方法也可以给今天的我们一些借鉴。

叶子婷:

100块钱对中产家庭来说,买几个菜就花完了,但对基层妇女家庭,可能要用来买一个星期的菜。我们一直联络的一位妇女,她的丈夫会走到更远的菜场去买菜,只是为了便宜5毛钱。生活不易,常年的压力使他们很会选择资源,为了便宜情愿走远一点。章羽提到的生活智慧,是生活压力带来的。

我没有想到的一个变化是,由于上海男性有“买汰烧”的传统,在疫情之前,我们访谈的家庭都是丈夫负责买菜做饭。疫情发生以后变得相反,都是妇女出去买菜。她们最大的想法是把家人的健康放在第一位,外面有疫情、比较危险一些,她们宁愿让丈夫和孩子待在家里,自己多花一些时间去买菜。

刘希:

这些妇女来自基层家庭,来自贫困家庭或草根社区,即使没有疫情,相比于中产家庭,基层家庭因为生活压力比较大,社会资源相对较少,夫妻关系紧张、代际矛盾严重等问题就比较容易出现。我们分析这些问题时要有更大的社会视野。这些问题并不是妇女自身的心理或性格问题,其背后有更大的社会结构问题,比如底层占有的社会资源更少。流行的话语习惯评价人是成功者还是失败者,这种单一的评价方式对他们的影响更大。从这个角度来看,疫情加剧了家庭内部的问题。但即使没有疫情,很好的亲子沟通、家庭关系在社会中下层家庭本就是更难实现的。

第一财经:

工人新村妇女对社区的奉献精神来源于什么?

叶子婷:

我们在书里呈现的是特定的人群,她们比较活泼,心态比较积极。她们自己想从家庭中走出来,进入社区,家人也都很支持她们。比如我们访谈的一位妇女,她平时很爱读书,知识面很广,因为家庭有困难,曾经不太喜欢出门活动,女儿一直鼓励她要多与人交流。和她聊天,我们能学到很多知识。妇女们都有“家丑不要外扬”的自尊心,每一个家庭都有痛点不愿提起,在生活中已经习惯了面对,每天都在抗压,辛苦地想方法去努力。因此走出来为社区做贡献,也是她们的一种释放。

刘希:

“妇女保卫社区”其实不是一件新事,20世纪五六十年代就已经被党的妇女工作者发现了。那时,她们想办法吸收家庭妇女劳动力,努力发动她们去建设社区,吸收她们参加社区生活,进入服务组织做事。比如在曹杨新村,很多年长的家庭妇女除了进入社区生产小组,还在公共食堂做饭,或组成洗衣组、缝纫组、保姆组,帮助双职工家庭解决后顾之忧。从那时起,工人新村的妇女就跟社区保持着比较密切的关系。

在上海这一波疫情里,妇女也是更愿意跟邻里交流互助的群体,除了当志愿者,她们还积极组织小区里的团购群。妇女是家庭日常生活责任的主要承担者,熟悉油盐酱醋、鸡毛蒜皮,有更多的生活经验、生活智慧,遇到问题的时候也习惯去跟邻里、社区沟通交流。在疫情之下,妇女参与社区工作可能是更有效的。

几位妇女在曹杨新村社区故事馆

第一财经:

经过调研访谈,你们对上海工人新村的状况和居民的生活方式有没有什么新的理解?从跨文化、跨国的视角,怎么来看这种社区?

叶子婷:

我们的研究项目从2015开始做文献资料整理,到不同的国家和城市寻找合适的社区作为研究案例。为了跟南半球国家的其他城市比较,我们选定了亚洲有代表性的国际大城市上海,以观察贫困、城市化怎么影响妇女为重心,开展6年的定点研究。

但是人们都说“上海没有贫困”。我们首先要合理地理解贫困。跑了很多街道办、居委会,我遇到一位很好的街道办干部,找到了工人新村基层妇女群体,她们的“贫困”是要走进家庭内部才能看见的。

让我印象深刻的是,在我们项目研究的过程中,男性一直都在妇女身边。访问的时候,她们的丈夫都一起参加。出去当志愿者的阿姨,家里面收拾得整齐干净,回家就能吃饭,是因为丈夫“买汰烧”,承包了家务,接受了这层分工。丈夫们的帮助使妇女能够有机会出去为社会做贡献。工人新村里的社会主义传统,打破了女性气质和男性气质的区分,基层妇女的背后是男性,“买汰烧”被他们认为是帅气的表现,是很自然的事情。

章羽:

在社会转型、商品房兴起之后,工人新村居民有时被贴上“穷人”标签,被唯成功论的社会价值观污名化了,好像没钱是受教育水平不高、家庭财力不足等个人因素导致的。工人新村的很多居民是劳模及其后代,他们越来越被边缘化、底层化,还要承担污名。两年前开始的工人新村研究使我意识到,随着城市化的发展,工人新村这种居住类型存在的必要性更加凸显。

刘希:

这次疫情来临,社区的概念在大家的生活中突然变得突出了。每个人都开始强烈地关心邻里关系,在意邻居跟我的价值观是否一致,生活方式是不是差异很大,因为这些因素决定了我们的生活质量。大家也开始关心业委会能做什么、居委会有什么责任,如果有事情是他们做不了的,那么业主、居民可以一起做些什么。

邻里关系、社区共同体在工人新村的时代就已经实现了。工人新村这个物质载体就是去帮助生产一种新的社会关系、新的价值体系。融洽的邻里关系说明,工人新村是集体主义价值观、互惠互助的社区共同体的载体。这样的社区共同体和邻里关系,对现在主流城市化模式下强调个体和家庭、强调距离感的模式很有借鉴意义。在工人新村里面,人和人之间可以不必那么“原子化”。

我也发现,最近因为大家共同面对疫情,有些社区开始形成一定的社区共同体。大家互相送菜,交换菜,也一起买菜。共同的社会压力有可能创造一个机会,让大家去建立社区共同体,实现人与人之间的互助互惠。而工人新村不需要经历疫情的考验,就已经有这样的关系存在,这非常值得我们珍视和反思。

访谈者简介

叶子婷:荷兰阿姆斯特丹大学文化分析研究院博士,上海交通大学媒体与传播学院文化产业管理系助理教授,研究方向包括城市研究、性别研究、移民研究、后殖民主义理论、全球化理论、情感理论等,相关研究发表于《Inter-Asia Cultural Studies》《European Journal of Cultural Studies》《Global Media and China》等学术期刊。

章羽:复旦大学社科学院博士,上海理工大学马克思主义学院讲师,性别与文化研究中心执行主任,密歇根大学性别与妇女研究中心访问学者,关注议题包括三线建设中的妇女,城市化发展中的社区妇女,曾主持上海市哲学社会科学专项课题一项。

刘希:香港大学比较文学系博士,西交利物浦大学中国研究系助理教授,她的研究方向包括性别研究、中国文学研究、女性主义文艺理论等,研究发表于《文学评论》《文艺理论研究》《妇女研究论丛》等学术期刊,著有《“话语”内外:百年中国文学中的性别再现和主体塑造》。