汪毅霖:面对如此阴暗的市场,经济学的良心还有用吗?

编者按

诺贝尔经济学奖获得者、“穷人的经济学家”阿马蒂亚•森在其学术生涯中始终致力于追随泰戈尔的世界观和认识论,清除经济学的各种教条带给经济学家在认识世界时的障碍,把规范性的伦理思考和价值判断重新引回经济学的主流领域,并通过这种更接近于古典政治经济学的视角来审视市场的阴暗面。汪毅霖还在文章中特别讲述了森与中国的因缘,并指出其中的经验互鉴或许更有助我们清醒地认识中国业已取得的成功和通向现代化的未来道路。

经济学的良心与市场的阴暗面

文 | 汪毅霖

(《读书》2023年6期新刊)

阿马蒂亚·森(Amartya Sen)是迄今为止印度乃至全部发展中国家唯一的诺贝尔经济学奖获得者(以获奖时的国籍为准)。因把伦理因素重新带回了经济学的世界,他被公认为“经济学的良心”。一直想写一些关于阿马蒂亚·森的文字,因为他是当代经济学家中对我影响至深之人,即使这种影响只能通过阅读和思考他的作品而间接获得。迟迟没有动笔的部分原因是我之前已经做过若干关于森的经济思想史研究,故不愿重复自己。恰值二〇二一年,森出版了自传《四海为家》。读罢此书,受益良多,且有了些新的感受,颇有不吐不快之感。

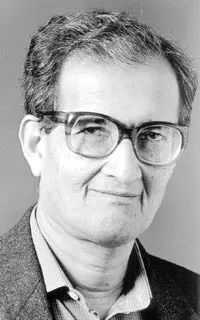

阿马蒂亚·库马尔·森(Amartya Kumar Sen),以对福利经济学的贡献获得诺贝尔经济学奖(来源:wikipedia.org)

一、经济学为什么应该关注伦理:围绕发展的本质的说明

阿马蒂亚·森被称为“经济学的良心”,原因在于他不仅认为经济学应该关注伦理,且示范了在经济学的分析中应该如何合理地引入伦理因素——通过对什么是真正的人及什么是真正的发展的重新思考。这只是森的研究的一个子领域,甚至并非其中最受学术界重视的那一部分(诺奖评委会就更看重他在福利经济学而不是发展经济学领域的贡献),却代表了森的根底性的问题意识。作为一个来自经济落后、公共服务严重不足、对低种姓者和宗教少数派充满歧视的国度的学者,森更能理解之于后发国家来说,每个异质个体的自由、尊严和过有价值生活的能力才是发展的底层逻辑。

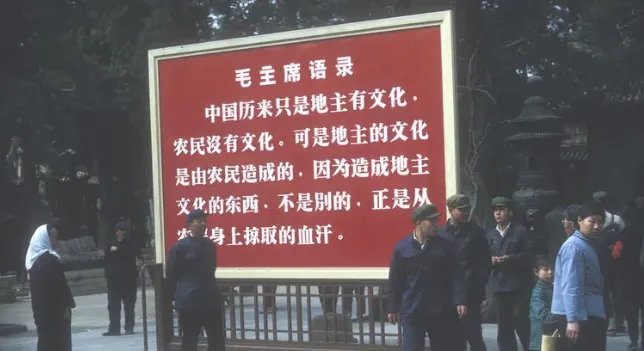

“二战”后,GDP及其前身GNP成为衡量一国经济发展水平的主要甚至唯一重要的指标。与GDP至上的发展观相配合的,是人在主流经济学的范式中成为理性追求自身利益最大化的“经济人”和拉动经济增长的工具,结果导致了经济学发展观的扭曲——物质的而非人类的发展成为衡量经济进步的标准。正如马克思在《资本论》等作品中多次讥讽的抽象掉了人际间有机联系的鲁滨逊·克鲁索模型,森也强烈反对将人的行为特征简单脸谱化,认为主流经济学的“经济人”假设其实就是“理性的白痴”,因为“经济人”所追求的是没有经历过合理反思的目标(个人偏好本身就可能无价值甚至有害),故物质上满足了自身最大欲望的生活或许并非值得过的生活。同时,“经济人”的行为模式是在主流经济学的框架中已经被设定好的,真实世界中的个人如此行动反而将失去人的“自主性”,而具备自由意志且能够进行反思是人在哲学上区别于其他物种的最重要的特征之一。