“博士的尽头是保安”,这羞辱了谁?

严酷的生存竞争,未必真能逼出重要的研究成果,反而可能造成教育资源的巨大浪费。“博士的尽头是保安”,这乍一看是在羞辱博士,但仔细品味,它羞辱的也许更是今天教育和科研领域整个的评估体系。

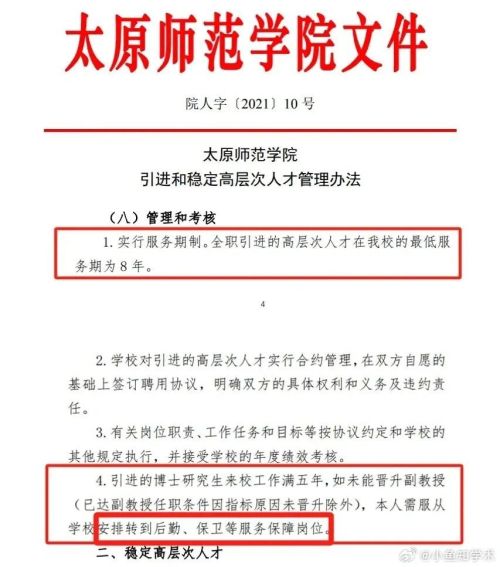

“引进的博士研究生来校工作满五年,如未能晋升副教授(已达副教授任职条件因指标原因未晋升除外),本人需服从学校安排转到后勤、保卫等服务保障岗位。”

这则2021年6月17日发布的《太原师范学院引进和稳定高层次人才管理办法》,近期被披露后引起广泛讨论:博士的尽头是保安?

以“职业无贵贱之分”“美国也有教授洗碗工”之类的理由,为这份文件辩护无疑是苍白的:再怎么说,让一个博士去当保安,总是对教育资源的巨大浪费。退一步说,术业有专攻,博士要当好保安,是否还要接受额外的专业培训?而在中国社会上既有的、广泛存在的价值体系中,作为公立机构的大学,发布如此文件无疑挑战人们既有的认识,有人直指此番操作有“羞辱”博士之嫌。

问题还不止于此。细究太原师范学院这个文件,会发现其中另外的“霸王条款”。

该文件明文规定“全职引进的高层次人才在我校的最低服务期为8年”,这是否意味着,如果5年内不能晋升,调岗后至少3年后才能辞职?若是直接辞职呢?大概率要缴纳违约金。高校教师离职赔偿违约金的新闻并不罕见,并且违约金大多是巨额的,这常常让试图离职者陷入困境。

如此,后勤和保安真的可能成为未能晋升副教授的下一站。

尽管太原师范学院对媒体称该文件已经作废,但该校另一份可见的文件《太原师范学院岗位设置与聘用实施办法》中仍有类似表述。

其实其它高校也有类似规定,只不过没有太原师范学院文件中“服从学校安排转到后勤、保卫等服务保障岗位”这般夺人眼球,而是会规定若评估不通过就降级/降薪或转岗到技术岗。

需要指出的是,这类规定一般是针对引进的博士,而不是毕业留校的博士。作为引进人才,常常会得到比“本土”人才更高的待遇和更多的资源配置,条件则是相对苛刻的考核。

需要追问的是,为何会有如此操作?除了这种规定会刺激博士们“发奋图强”,更有一种猜测是,引进这些“高层次人才”是这些大学的某种KPI。众所周知,师资力量是一所大学的重要指标,尤其是两院院士、“国家杰出青年科学基金”获得者、国家“万人计划”领军人才、享受国务院政府特殊津贴专家、全国文化名家暨“四个一批”人才等,更是为大学增光添彩的重要角色。若是本土培养上述人才希望渺茫,引进“高层次人才”便是捷径。

但高校的编制是由预算限定的,不能任意扩张。一旦编制满员,就要进行动态调整。这也许就是“转岗保安”这类“神操作”的由来:只有把达不到要求的人员转岗,才能持续引进新的博士。

以太原师范学院为例,该校2023年公开招聘博士研究生的名额为54人,均为专业技术岗位。而这些新引进来的博士们,只有竭尽全力去发表论文或申请项目,才有可能更上层楼,否则就走人或转岗,“非升即走”、“非升即转”。

晋升副教授需要什么条件?据2020年6月29日印发的《太原师范学院教师职称评审条件》,除了完成规定的教学工作量且学生评价优良外,科研条件是:

课题:须主持、参与国家级课题(前4名)或主持、参与省级课题(前2名);

论文:分为教学型、教学科研型、科研教学型和专职辅导员(专职组织员)型,分别要求2篇到4篇不同级别的论文。而引进和培养的高层次人才晋升副教授,则需要在满足任职条件前提下,至少有署名该校为第一单位的1篇1C级或2篇2B级及以上论文。

这些只是必备条件,而应备条件则包括专著、教材、教学成果、科研奖、专利,独立承担科学研究、科技开发、技术创新等重大项目并取得显著经济社会效益(300万元以上),学校纯收入30万元以上,以及在产学研合作及产业经营管理、科技开发、技术推广、普及上取得显著成绩,并取得经济效益(300万元以上),学校纯收入60万元以上。

若要正常晋升副教授,申请者在满足上述教学、科研必备条件后,须符合上述条件之一条;破格晋升,在满足上述教学、科研必备条件后,则须符合上述条件之两条。

“青椒”压力之大可见一斑。这只是一所普通大学的教师职称评审要求,在一些竞争更加激烈的名校,更是“卷”出天际:很多人早上四五点就起床去实验室,每天只睡五六个小时。

若不是引进的“高层次人才”,他们或许还可以选择45度的半躺平状态,而作为引进的“高层次人才”,就没有这个选项,只有“生存或毁灭”(To be, or not to be)。这才是那些引进人才的困境。

这种严酷的生存竞争,真的能逼出重要的研究成果吗?恐怕值得怀疑。重要的科学发现,以及催生科学发现的创造力,往往都源于研究者的兴趣。没有宽松的科研环境,研究者很难具有从容的心态,也就不太可能基于兴趣、沉下心来去做研究。

“向前一步是教授,退后一步是保安”的闹剧根源在于,急功的评估体系造就了近利的大学,也催生了各种奇葩制度。这些制度所体现出来的姿态也跟太原师范学院校歌中“春华秋实,收获期望”的长期价值主张背道而驰。

“破五唯”任重道远。“博士的尽头是保安”,这乍一看是在羞辱博士,但仔细品味,它羞辱的难道不正是今天教育和科研领域整个的评估体系?