“孔乙己文学”“骆驼祥子”与当代青年的困境

【原编者按】1980年5月,发行量超过200万册的《中国青年》杂志,刊登了一封署名“潘晓”、充满青年人困惑的长信,并首次提出“主观为自己,客观为别人”的伦理命题,最后感叹:“人生的路呵,怎么越走越窄……”随即,一场持续了半年多时间的全国范围内的“潘晓讨论——人为什么要活着”就此引发,共有6万多人来信参与讨论。这个事件后来被称之为“整整一代中国青年的精神初恋”。现在,我们离“潘晓来信”的讨论已经过去了40多年。今天的青年人,不也面对和潘晓一样的困惑吗?在潘晓来信所催生的个人主义浪潮中,青年人的路是越走越窄,还是越走越宽呢?今天,也许我们需要一场新的人生观世界观大讨论,需要一个新的“潘晓来信”。本公众号欢迎各位青年人向我们投稿,讲述自己的人生经历和困惑,一起讨论当代青年人的困境与出路。

一、“孔乙己”们的生存困境与精神创伤

2023年,“学历是我下不来的高台,是孔乙己脱不掉的长衫”“如果没有读过书,我一定心甘情愿地去工厂里拧螺丝,可是没有如果”等言论频频出圈,引发广大中国青年的强烈共鸣。与鲁迅笔下的落魄文人孔乙己(《孔乙己》)同时出圈的,还有老舍1930年代塑造的经典人力车夫形象——祥子(《骆驼祥子》)。有网友戏称,从落魄的孔乙己,堕落的祥子,再到发疯的“狂人”(《狂人日记》),这一人物形象序列象征性地描绘出了当代中国青年从幻灭到沉沦的全过程。学者杨庆祥曾将与改革开放以来中国社会阵痛密切相关的文化作品称为“新伤痕文学”(杨庆祥《“新伤痕时代”及其文化应对》),“孔乙己文学”等相关现象显然也属于新伤痕文学。

B站搜索“孔乙己文学”的部分结果

与孔乙己高度共情的知识青年大多出生于1990、2000年代,在教育大众化的浪潮中接受了本科以上的高等教育,笔者也是这一群体的一员。中国的城市化、工业化、信息化开拓着知识青年的视野,提高了我们对自我、对社会的期待,也激发着我们参与全球性消费的物质、文化欲望。但早在2016年的一篇论文中,有研究者就指出当代大学生面临着“职业获得低端化”“生活世界半城市化”“心理状态不良化”“身份认同危机化”等问题(孙文中《教育流动与底层再生产——一种大学生“农民工化”现象》)。而近年来,“孔乙己文学”的生产则意味着接受过高等教育的当代青年已逐渐清醒地认识到自身的尴尬处境,不再相信仅仅通过学历提升和自我奋斗就能改变自身命运。

当代青年,尤其是出身于社会下层家庭的青年面临的压力来自社会各层面。作为“学历社会”的亲历者,我们这一代人大多成长于“万般皆下品,惟有读书高”的文化氛围,但临近毕业/工作后,却发现自己没有能力满足家人、亲戚对“高材生”的期待。在进退失据的困境中,许多青年深陷情感矛盾,成为故乡与大城市的双重“边缘人”,也很容易产生难以回馈家庭的道德愧疚感甚至负罪感。

对于自我,当代大学生不得不面对自我期待与实际情况的巨大落差。家庭、社会氛围及高等教育为大学生规划了一条狭窄的单行道,这条升学—就业的单行道既局限了我们对于“想要成为怎样的人”“真正想要的工作/生活是什么”等问题的自主想象和探索,又与中国社会的就业需求一定程度上脱节,许多青年由此生发出“知识误我”之感。与难以满足的消费、物质欲望相比,无法通过学习/工作获得人生的意义感、价值感、尊严感有时更加让人难以忍受。

对于外部世界,部分青年涉世未深时的朴素理想与高等教育中的“人文关怀”相结合,使我们不断呼唤着一个更加自由、公平、正义的社会。然而,我们又不得不面临贫富差异不断拉大、社会阶层日益固化的残酷现实,在自我怀疑与自我否定中适应既存秩序和规则,甚至走向朴素理想的对立面。无休止的高强度竞争不仅使自己产生焦虑、痛苦、无助等负面情绪,更可能破坏同窗、同事之间的关系,造成鲁迅所谓“爬与撞”的悲剧:

“大多数人却还只是爬,认定自己的冤家并不在上面,而只在旁边——是那些一同在爬的人……爬得上的机会越少,愿意撞的人就越多,那些早已爬在上面的人们,就天天替你们制造撞的机会,叫你们化些小本钱,而预约着你们名利双收的神仙生活。所以撞得好的机会,虽然比爬得上的还要少得多,而大家都愿意来试试的。这样,爬了来撞,撞不着再爬……鞠躬尽瘁,死而后已。”(鲁迅《爬与撞》)

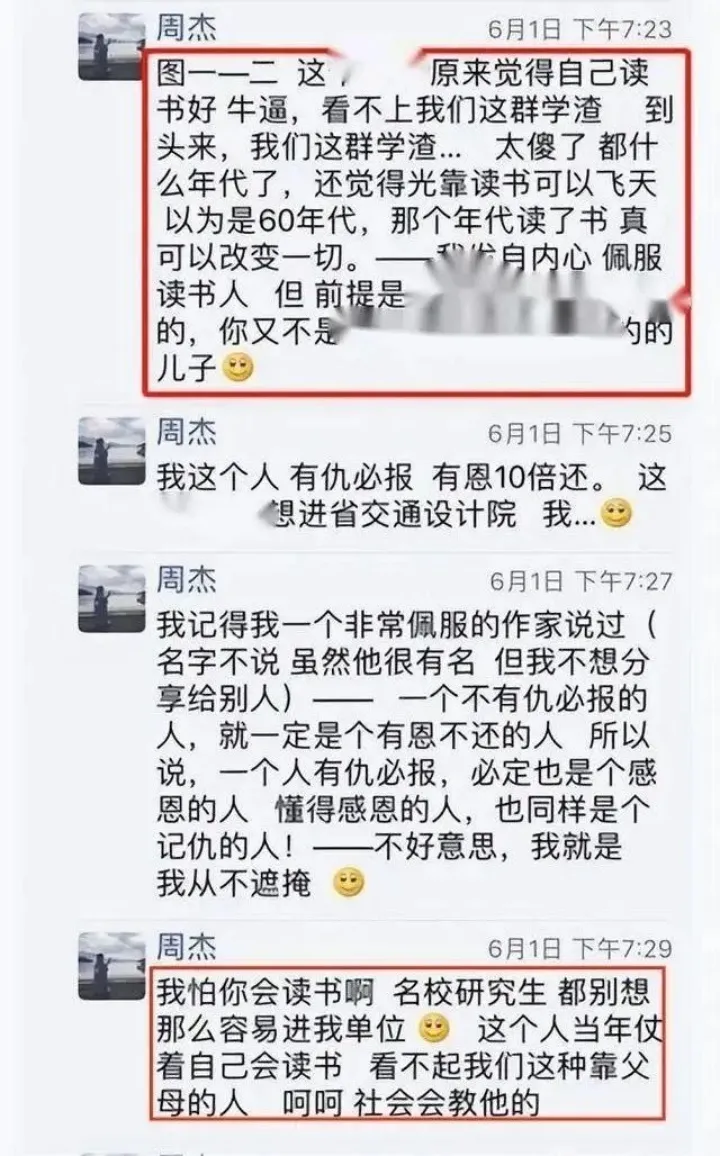

更使人愤懑的是,在无法摆脱内卷困境、同辈“push”的同时,由于网络传播媒介的便利,我们又耳闻目睹着“高露”们、“易烊千玺”们、“周公子”们凌驾于既有规则之上。当某些媒体劝导“孔乙己”脱下长衫,青年们立刻想到的却是:在少数同龄人正在高调地进行特权阶级的再生产时,脱下长衫,成为“祥子”,难道就能创造别样的未来吗?

网传“周公子”截图

在老舍笔下,祥子是一个“体面的,要强的,好梦想的,利己的,个人的,健壮的,伟大的”人,曾经是。在从乡间“进城”并遭受多方面打击后,祥子出卖他人,也出卖了自己的灵魂,走向了自身理想的反面。作为历史后来者的我们在祥子身上能够同时体察到个人奋斗的积极性与脆弱性,以及个体深陷于不平等的社会秩序、结构之中产生的乏力感和虚无感。但在对“祥子”的新一轮理解和想象中,也有一些值得追问的难题被部分青年忽略了。

二、当代“孔乙己”与“骆驼祥子”:两种新穷人

1980年代,路遥的《人生》和《平凡的世界》被视作超越“伤痕文学”的“改革文学”佳作,兼具集体主义理想的孙少安、孙少平兄弟也曾激励了一代代高校学生克己求学、辛勤工作。但在2024年的今天,由于社会的高度分化以及上升通道的堵塞,创作新伤痕文学的青年们很难再对国家话语、集体主义等宏大叙事作出正面意义的回应。

当某些主流媒体以青年人需要降低自我期待并从事体力劳动作为批评“孔乙己文学”的主要论点时,其居高临下、拒绝理解的姿态显然无法应对中国青年的现实困境与精神焦虑,而是再次暴露了“去政治化的政治”导致的社会苦果。

不难发现,青年们的不满还来自于科层制的社会治理模式带来的“代表性”的危机,以及上下沟通的断裂。从事舆情监督、社会管理工作的相关人员本应是国家机器与基层社会之间的桥梁,承担着促进信息沟通、缓和内部矛盾的沟通职能。但在自上而下的科层制支配下,部分政治觉悟不足的社会管理人员显然只需“对上负责”,其面向基层群众的工作尤其是情感工作做得非常粗暴、生硬,甚至客观上起了相反作用。那些无法以“理解和同情”作为出发点的告诫不仅毫无说服性,更被年轻人称为“爹味发言”,惹人厌倦、反感。甚至连部分倡导和解,试图“和稀泥”的温情主义言论,也不能再缓和青年内心的创痛。

那么,是青年们身上已不具备理想主义、牺牲精神了吗?据我个人的观察,答案并不如此简单。近日恰好在读革命作家柳青于1960年代出版的《创业史》,我忍不住想引这部巨著中的一句话来理解“孔乙己文学”等相关现象:

“生活问题和实际利益,是世界上最无情、最强硬、最有说服性的力量。”

当大多数青年加班加点也得不到物质、精神的正向反馈,累死累活也感受不到“人”的意义感、价值感和尊严感时,某些媒体的言论显然无法“代表”,甚至脱离了人民群众的生活问题和实际利益。这种宣教必然是无力的、教条主义的,甚至可能激化群众对国家的不信任感,造成阻碍社会良性互动的反效果。

在今天的语境中,“孔乙己”和“骆驼祥子”分别象征着接受过高等教育的知识青年与从事体力劳动的新工人群体,二者同样是资本主义全球化的过程中阶级迅速分化,城乡/区域发展不平衡的亲历者、受害者。在消费方面,热衷于旅游、购物、美食的知识青年对消费社会既迷恋又痛切,他们尽管从事脑力劳动,薪资水平却与新工人群体相近甚至更低,其消费欲望与经济能力不相匹配。在生产方面,知识青年与新工人群体从事的劳动也都具有高度重复性,使劳动者深感枯燥乏味、自我“异化”。然而,在政治领域,两者之间却“难以产生真正的社会团结和政治互动,从而也无从通过团结或互动产生新的政治”(汪晖《两种新穷人及其未来——阶级政治的衰落、再形成与新穷人的尊严政治》)。

在文化方面,二者之间也存在(有时甚至有意相互彰显、固化)表达方式和群体趣味的差别。在痛感于无法将文化资本转化为经济资本时,由于知识青年掌握了更为灵活、多变的文化生产方式,我们很容易在网络上通过文字、音乐、视频剪辑等形式表达不满,既抒发“知识误我”、社会不公的生存苦闷,也试图探索公共表达的别样可能。“孔乙己文学”正是在这样的语境下产生的,知识青年既生产,同时又消费着这样的文化产品,它自然不符合权贵的口味,可是,似乎也不是为了“祥子”们准备的。当前的部分“孔乙己文学”甚至热衷于玩梗,陷入自我娱乐、自我迷恋的陷阱,远离了提出问题的初衷。

但如果说鲁迅笔下的孔乙己无法看清自身的真实境遇,是一个典型的悲剧人物形象,那么,知识青年以再创作的形式抒愤、自嘲,却有可能生产出一种有距离的、甚至是反思性的自我认知,或许也暗示着超越孔乙己困境的可能。我们似乎只能,有时候是不得不——在这种微弱的可能性中寻找解放的契机。2022年,当部分娱乐明星免考入编,“小镇做题家”在各网络平台表达愤怒时,我曾指出:

“小镇做题家”的诉求是反对凌驾于既有规则之上的特权阶级以及过于巨大的贫富差距,反对权力与资本共谋产生的“权贵资本主义”确实符合广大人民群众的诉求,但是“小镇做题家”的视野往往只局限于受过高等教育的青年群体内部,也没有触及对当下经济、政治结构的深层反思。所以不难发现,“小镇做题家”的愤怒基本仅限于网络舆论,并且即便是在网络公共表达中,也并没有说要尝试着与其他同样被损害的阶层比如工人、农民的诉求相结合。(曾笏煊《叩问台湾的现代性:陈映真与我们》)

与2022年的相关现象高度相似又有微妙差异的是,在疫情暂时退潮,经济持续下行,考研/考公高度内卷的情况下,越来越多本科及以上的高学历获得者被迫从事送外卖、开出租车等工作,新工人群体的身影也终于借“骆驼祥子”的形象,面目模糊且略带扭曲地出现在了知识青年的文化视野内。“孔乙己”和“祥子”之间的阶级界限进一步交叉、重叠了,二者都被结构性地抛掷于政治、经济和文化秩序的底层。

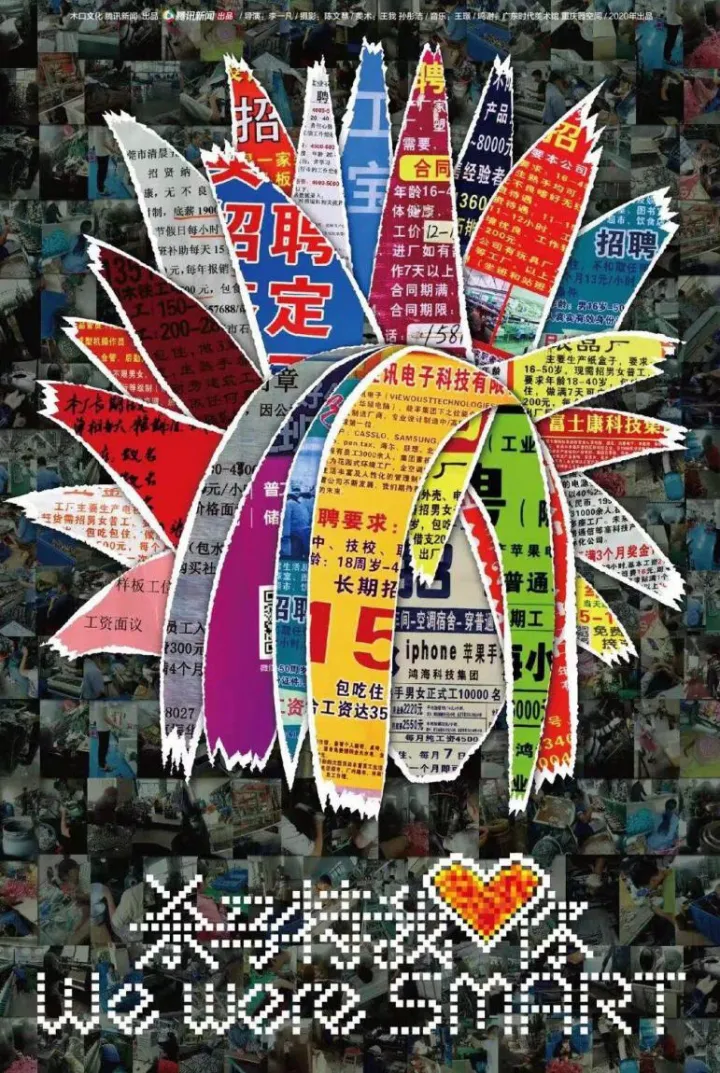

在今天这样的自媒体时代,知识青年掌握的文化权力依然有限,不妨把这种网络平台的自我调侃视作一种稍显尖锐却又软弱无力的文化反抗。实际上,新工人群体也试图创造出别样的亚文化,那曾经风行一时,被污名化而终于销声匿迹的“杀马特”现象,正残酷地彰显出新工人群体的文化实践遭遇了更为粗暴的扼杀(详见李一凡2019年的纪录片《杀马特,我爱你》)。

《杀马特,我爱你》海报

可悲的是,那时候的知识青年(印象中,也包括小时候的我们这一代人)也曾参与扼杀后者的过程。今天的知识青年与新工人群体之间也仍然面临着形形色色的文化区隔和相互抵触,部分知识青年往往在表达反抗的同时,又不断再生产着对新工人群体的傲慢和偏见,而他们最大的生存恐惧就是“沦为”后者,也难以在阶级处境相近的情况下,切身体认后者的身心感受。

直白地说,部分青年的不满情绪和公共表达并没有超出“五四”知识精英曾高度推崇的启蒙主义和人道主义的情感、价值范畴。在援引《狂人日记》《孔乙己》乃至《骆驼祥子》来理解自身,以及自我与他人、与时代之关系时,20世纪中国的另一些或许更具针对性、批判性和建设性的思想、实践资源恰恰被遮蔽和忽略了,这同样显示出典型的“后革命”政治/文化症候。

三、“孔乙己”与“骆驼祥子”的出路:“重新政治化”?

要想理解当下中国青年普遍面临的困境,不得不首先反思使我们既受益,又受害的教育本身。家庭、学校及社会教育不断塑造着我们的感知方式和思维模式,培育了许多以单一、西式“现代化”“城市化”为理想和圭臬的知识青年,但这样的教育思想、体制并不适应本国的客观国情。如果说中国的经济结构、地域差异以及社会的高度复杂性、多层性要求中国教育提供更为当地化,能够深入不同区域社会肌理的各方面人才,那么高等教育的“全球化”、职业教育的市场化和污名化不仅使高校学生深陷考研/考编内卷、毕业即失业的危机,更导致大量职业技术从业者无法获得应有的权益和尊重。这样的现状不仅加剧、固化了“孔乙己”与“骆驼祥子”之间的差别,也容易使自卑、焦虑等负面情绪郁结于中国青年的内心。

其次,今天的中国青年或许还需自觉意识到资本主义全球化带给我们的消极影响,改变我们被资本主义、消费社会深刻形塑的行动逻辑。以网络游戏为例,“6”和“648”是爱打游戏的我们非常熟悉的两个数字,它是目前市场上诸多游戏一次性充值额度的最低/最高金额。苹果公司推出App Store时设置了从0.99美元到99.99美元的上下限,2011年11月,当苹果开始支持人民币结算时,按照当时的汇率,0.99美元对应人民币6元,99.99美元对应人民币648元。而当下的网络生态也催生了许多需要“爆肝”和“氪金”的游戏,尤其善于利用人们对于随机奖励易于成瘾的心理机制。

网络表情包

有学者认为我们今天已经进入数字资本主义时代,它带来了新的剥削形式。不难发现,很多年轻人的消费行为确实容易被诸多资本公司操控,现实中需消费648元会让人心痛、犹豫,但“人性的弱点就是商机”,在多种奖励机制的操纵下,我们很容易为游戏投入大量时间、精力甚至金钱。并且,在诸多IP类游戏活动中,年轻人的情感和爱好也易于被利用,成为“自愿打工”、应援的游戏“玩工”(可参考曹书乐:《作为劳动的游戏:数字游戏玩家的创造、生产与被利用》;贾云清:《网络游戏中“玩工”的身份构建与数字劳动——以手游“王者荣耀”为例》)。在贫富差距日益扩大,大量人口在经济、政治结构中被“边缘化”的情况下,游戏、短视频等文化产品确实产生了缓和情绪、转移注意力的“奶头乐”效果,也造成了许多青年一面痛斥资本,一面乐于为资本买单的现状。在此意义上,当代青年要想突破困境,或许也离不开由内而外地自我反省、改造。

最后,为了更好地理解、抵御“去政治化的政治”带来的种种社会弊病,在深化启蒙、人道主义思想的同时,我们或许还需继承、转化20世纪中国革命的正面遗产,并对中国社会进行“重新政治化”的理解和探索。那么,是怎样的正面遗产呢?试看赵树理1957年《“出路”杂谈》中的一段自述:

我本来出生于一个农民家庭,从小虽然上过几天私塾,我的父亲可并未打算叫我长大了离开农业,突然在我十四周岁那一年,我的父亲被一个邻居劝得转了念头,才让我上了高级小学。这位邻居对我父亲自然费了很久唇舌,不过谈话的中心只有一个——“出路”。他无非说“在家种地没出路”“念书人腿长,说上去就上去了”“为了孩子的出路,应该花点本钱”……至于“出”到哪里去,“上”到哪里去,他们好像心照不宣,一句也没有解释。我虽是小孩子,对他们所说的“出”和“上”好像也有点懂得——因为听他们说的向上爬的故事太多了——只是不大具体罢了。

等到我上了师范学校,接受了一点革命道理,才理解到他们要我“出”,是要我从受苦受难的劳动人民中走出来;要我“上”,是要我向造苦造难的压迫者那方面去入伙。

赵树理在山西省沁水县尉迟村与农业合作社社员讨论问题

不难看出,赵树理反思的问题恰好切中当今中国盛行的教育、社会逻辑。在父辈、邻居们谈论的“出路”中,读书是为了阶级跃升,从“受苦受难的劳动人民”变成劳动人民的对立面。经受过革命锻炼的赵树理则进一步提出,“摆在人们眼前有两条路”:“一条是维护原有的阶级社会制度,自己在那制度的支配下或者躺下来受压迫,或者爬上去压迫人;另一条则是摧毁那种不合理的制度,然后建立一种人和人平等的无阶级的社会制度。”自然,在当下的中国社会,学历与阶级之间的转换并不如此简单、直接,许多接受高等教育的青年仍是基层劳动者,但赵树理的思索也为理解“孔乙己文学”提出了以下关键问题:受过高等教育、以脑力劳动为主的知识青年如何认识自身在社会中的结构性位置?怎样认识、处理与体力劳动者的关系?是伏膺于“爬与撞”的社会秩序,还是说应当在挣扎、反思之余,尝试着探索另一种人与人关系及社会形态的可能性?这些问题并非新近的发明,而是百余年来中国无数先驱者们曾经思考过的难题。

结合中国近现代史,不难发现,中国的“左翼”思潮尤其是新中国前三十年的社会主义革命恰恰回应了鲁迅、老舍的思考,以平等政治、尊严政治为目标的“消灭三大差别”(工农差别、城乡差别、体力/脑力劳动的差别)试图扭转“劳心者治人,劳力者治于人”的传统经济、政治甚至文化、教育结构,保障广大人民群众尤其是底层阶级的利益和尊严。这一理想追求及相应的社会、文化实践构成了中国革命最令人感动、振奋也最有富争议的部分。但由于新中国强敌环伺的国际境遇,亟需由落后农业国转变为先进工业国的生产矛盾,社会治理的高度复杂性,以及部分措施粗暴过激等原因,中国革命对于公正、平等的追求没有达到预期的理想效果,在1980年代以来更遭遇了报复性的反弹甚至颠倒。这种反弹和颠倒,体现在三大差别的扩大、固化,权力、利益更为不平等的再分配,中国社会长久以来对职业教育和体力劳动者的贬损、蔑视,家庭教育“读书才能做人上人”的耳提面命等现实生活的方方面面,也表现于电影、文学、新闻等当代文化生产的内在逻辑之中。

“物伤其类,秋鸣也悲”,我们很容易为青年人生存环境之恶劣、心灵空间之逼仄而焦虑、痛苦。但扪心自问,我们的调侃和愤懑仍较多出自对个体命运的自发性不满,还未能更加自觉地结合过去与当下,历史性地思考正在遭受结构性剥夺的群体共通的命运和挣扎。今日中国的高度复杂性,迫使我们对社会的观察、分析必须与时俱进,对阶级政治、尊严政治的重新召唤也不能完全照搬经典马克思主义学说以及此前的思想、实践经验。但是,作为社会中下层的知识青年,我们又怎样回应20世纪中国革命运动中提出的,“小资产阶级具有革命性与软弱性、妥协性”双重特质这一经典论断?如何重新理解社会主义遗产中的成就与局限?深受利己主义、精英思维浸润的当代青年是否能够作出取舍、蜕变,立足于家庭、工作等触手可及的日常生活,从周遭具体的人与人之间的关系出发,为社会的公平、正义各尽绵薄之力呢?

20世纪中国史早已生动地表明:个体的利益、尊严与其所在阶级的利益、尊严休戚与共,离开了中国革命、政治实践的展开,“孔乙己”与“骆驼祥子”的阶级利益和阶级尊严无法确立。如果说中国革命的成功之处在于它曾将无数的“孔乙己”与“骆驼祥子”由一盘散沙锻造成了彼此学习、团结合作、有理想有信仰的政治主体,那么在21世纪的今天,我们却几乎再难窥见两大群体的深层互动。受制于诸多因素,我们这一代青年,或许还未能产生真正的历史自觉,并展开艰难的自我探寻和政治构想,但“去政治化”带来的种种恶果早已显露,且越来越深地刺痛着中国青年敏感的心。

作者:曾笏煊,1998年出生于江西省赣州市石城县大由乡,清华大学中文系博士研究生在读。