郭松民:老电影为什么会被青年认为更真实?

“尽可能真实地反映历史的本质,而不是去蓄意遮蔽历史的本质。”

01

一段时间以来,因为要研究新中国的人民电影,我发了一个“宏愿”:要把新中国前三十年拍摄的电影,全部看一遍。

查了一下资料,这一时期故事片的总量接近700部,不算少,但以我每年200部以上的阅片量,要完成这个“宏愿”,其实不难。难的是有些片子找不到资源,比如拍摄于1976年的《反击》《盛大的节日》等,就是上天入地,亦难觅芳踪。有些当时产生了很大影响的电影,如《苦恋》,也找不到。

当然,大部分电影还是找到了,这要感谢互联网时代提供的便利。

看老电影,有时会产生某种穿越时空的感觉。

尤其看解放初期的电影,如《人民的战士》《保卫胜利果实》《女司机》等等,虽然表现手法稍嫌简单,但刚刚获得解放的人民,那种蓬勃迸发的幸福感与自信心,似乎要从银幕上喷薄而出,这是今天的所有影视作品都不具备的特征。

五十年代的一些电影,如《万紫千红总是春》《乘风破浪》《花好月圆》等,给观众的印象是,毛泽东时代,每天都是盛大节日,国家蒸蒸日上,生活在热热闹闹地进行着,喜气洋洋的人民不断举行游行和集会,庆祝自己的胜利。

新中国前三十年的电影,还有一个重要的特征,就是紧紧围绕党在各个时期的中心工作展开创作,所以,看老电影,也等于是在用一种感性的、形象的方式,重温新中国的历史。

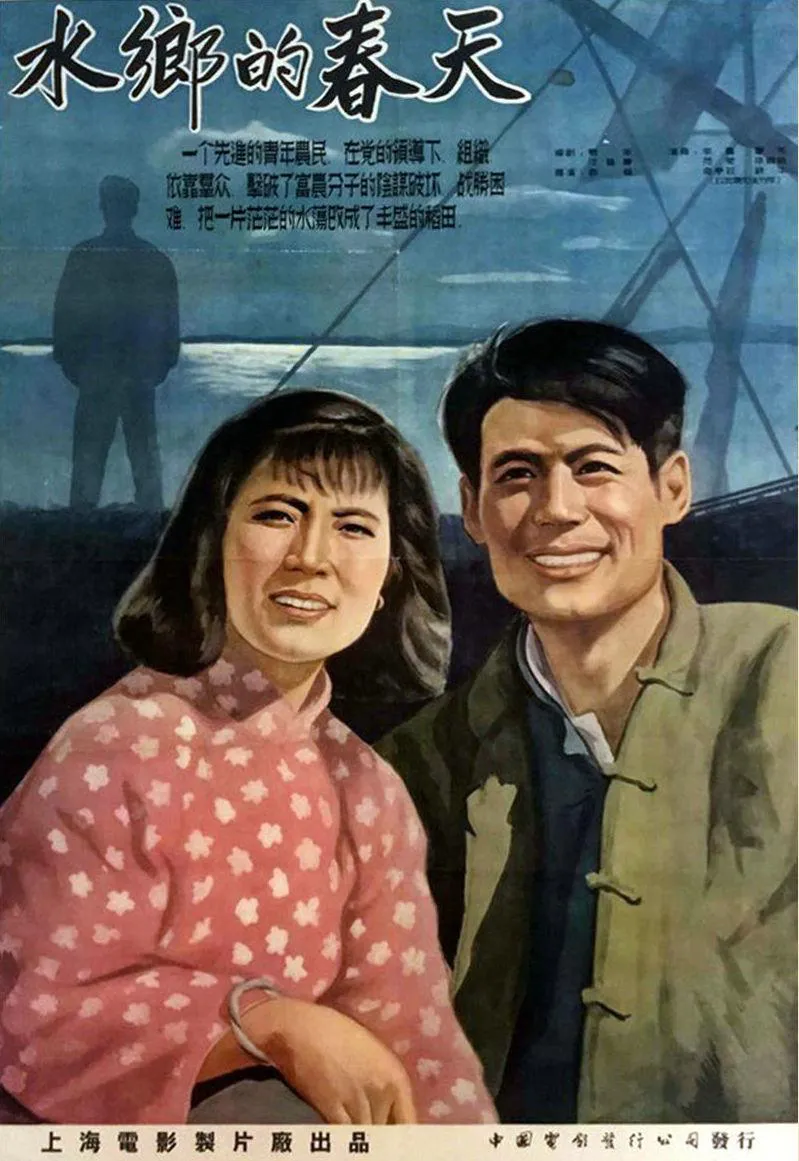

如果系统地观看农业题材的电影,如《岷江橘子红》《水乡的春天》《康庄大道》《我们村里的年轻人》等等,就能够相当直观地看到,农民是如何在党的领导下进行土地改革,又如何从单干走向互助组、合作社、人民公社的。你会发现,农村的集体化道路,绝非“空想”,而是一个面对矛盾、解决矛盾的合乎现实逻辑的过程。

简言之,如果没有互助合作运动,土地改革的成果将很快丧失,除了创造出一批新地主、新富农之外,农民将一无所获。

同时,在建国初期工业基础薄弱的情况下,没有集体化,农村的水利化、电气化和农田基本建设,也无法启动。

而工业题材的电影,从五、六十年代的《英雄司机》《无穷的潜力》《伟大的起点》《嘉陵江边》到七十年代的《创业》《火红的年代》《青春似火》等等,其实都反映了生产资料的社会主义改造完成之后一个尖锐矛盾:工人阶级已经成为生产资料的所有者,但他们还没有相应的管理权,也缺乏技术上的话语权。

能不能解决这一矛盾,不仅关系到社会主义是不是名至实归,也关系到一个命运攸关的问题——社会主义革命的成果能不能保住?会不会丧失?

另外,这一时期的不是纯粹的娱乐,创作者有很强的“抓问题”意识,对观众了解历史,理解人生与社会,都有帮助。比如,《第二个春天》,表现了对国防工业化道路的思考;《大浪淘沙》则可以启迪青年对人生道路的选择;《东进序曲》则简直像专门针对当下的“国军主旋律”拍摄的,事实上回答了抗日战争领导权的问题。

总之,老电影是一个历史与文化宝库,现在这一宝库还远没有得到充分开发。

02

很多老电影,可以从视频网站上找到。

在观看这些电影时,我习惯于打开弹幕,相当于一边看电影,一边和青年朋友对话。

渐渐地,我注意到,这些弹幕中,出现频率最高的两个字,是“真实”——“太真实了”、“还是那时的电影真实”、“好真实呀”……等等。

这引起了我的思考。

因为,八十年代的相关讨论中,占压倒性优势的意见,是前三十年的电影“虚假”,是“公式化”、“脸谱化”,等等。没想到,三十年河东,三十年河西,今天的青年观众,反而认为那个时期电影的最大特征是真实。

为什么呢?

原因应该有这样几点:

第一,这和创作原则有关。五十年代,指导电影创作的理论原则,是社会主义现实主义,六十年代以后,社会主义现实主义逐渐发展为“两结合”理论,即革命的现实主义与革命的浪漫主义相结合。

但无论是社会主义现实主义,还是“两结合”,都强调要“真实地、具体地、历史地”表现生活与人物,“真实”被放在了第一位,这不可能不影响到电影工作者的创作实践;

第二,这和前三十年的创作手法有关。比如“领导出思想,导演、演员出技巧,群众出生活”创作方法(当然,这是一个过于简单并且不是十分准确的概括)——即然生活素材来自群众,这就决定一定是真实的,或基本真实的。

另外,那个时代特别反对闭门造车,强调体验生活,演农民,就到农村去体验生活,走马观花是不行的,要同吃同住同劳动;蜻蜓点水也是不行的,时间要足够长。这样一通体验下来,首先演员在气质上就和自己要饰演的角色非常接近了,立场、情感也相互靠拢了,表演起来自然就少了矫揉造作,多了自然流露。

当然,演工人、演军人、演其他行业的人,也是一样。

第三,最重要的一点,是前三十年的电影,在创作时,按照历史唯物主义的原则,做到了尽可能真实地反映历史的本质,而不是去蓄意遮蔽历史的本质。

比如,人类进入阶级社会之后,阶级矛盾与阶级斗争就是一种本质特征。前三十年的电影,对此总是充分展示,调动一切艺术手段来予以表现,而绝不会用“霸道总裁爱上我”这一温情脉脉的虚伪画面来掩盖严酷的阶级对立争。

今天在职场遭受“毒打”的青年,看到这样的呈现,自然会感同身受,觉得“太真实了”,至于被文化精英们诟病的“公式化、脸谱化”,他们反而不太介意了。

按照历史唯物主义的原则创作电影,使得一些作品具有超越时代的意义。比如《春苗》《决裂》等,一度被否定,但今天,却有越来越多的青年看懂并理解了这两部电影。再比如在《闪闪的红星》中,胡汉三在风雨之夜的演讲,当时看来似乎夸张,今天来看竟是神奇预言,“我胡汉三又回来了”这句话,更是进入日常生活,成了新成语。

03

前两天,看到一条消息:9月11日当天,全国电影市场大盘首次跌破2000万。平均每家影院收入1780块,全天来客49人。9月12日票房更少,只有1865.6万。

电影没人看了,这是个极严重的问题。

原因之一,恐怕和现在的电影“太不真实”有关。

很多电影,如《非诚勿扰3》《解密》等等,情节和故事,完全来自胡扯和臆想,脱离现实,脱离生活,更谈不上“真实地、具体地、历史地”去再现人物与生活了,这样“玩电影”,最终被观众抛弃,不是很正常吗?

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“独立评论员郭松民”,授权红歌会网发布】