一个乡党委书记的崩颓,基层治理也须不断革命

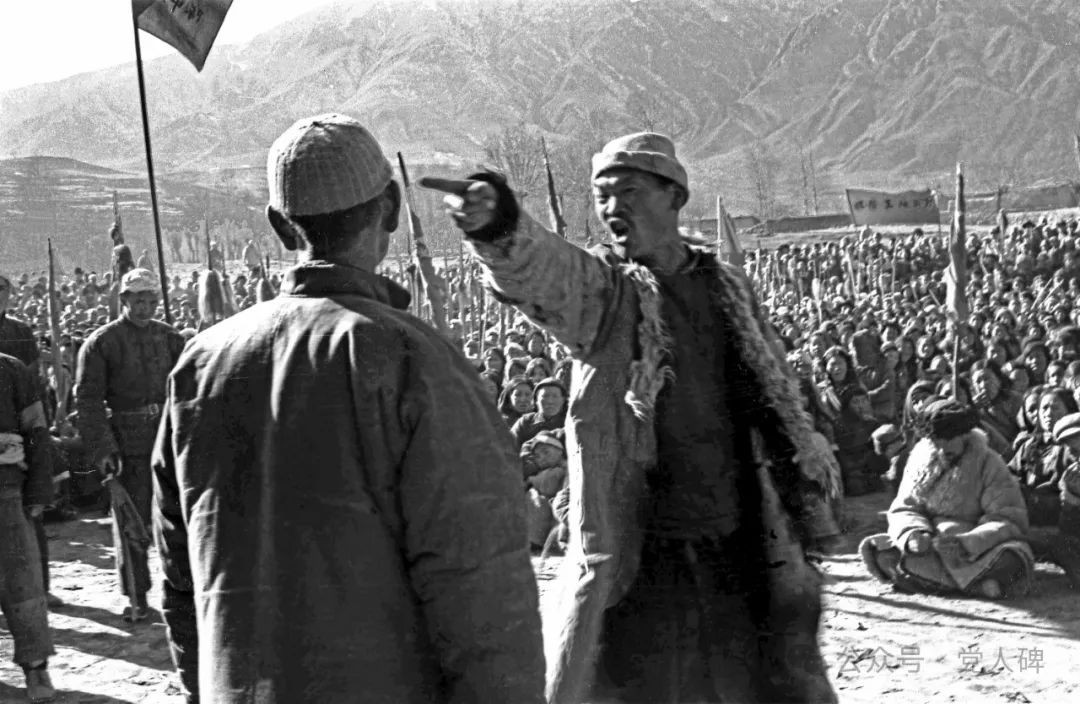

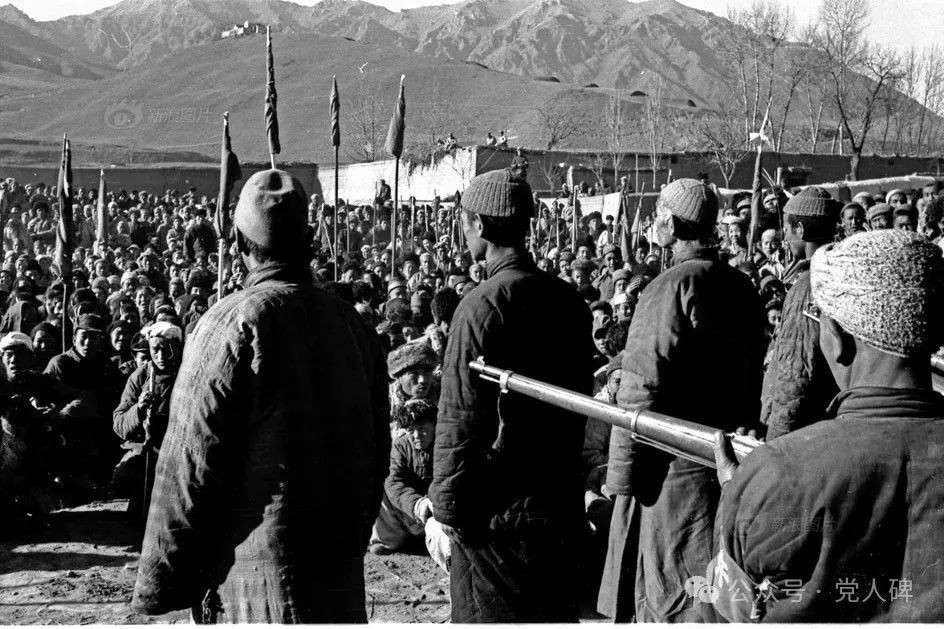

1951年,青海,土改中贫苦农民同地主进行面对面的说理斗争。茹遂初摄于民和县

国共两党之成败,抗战是个重要转折点。

如果从基层治理层面上来看,这一时期是两党快速发展的时期,也是两党基层治理的成败关键期。

国民党方面虽然组织和党员数量都空前扩大了,但基础不牢,以政代党,上下脱节的长期弊病长期存在,没有得到及时纠正,中央制定的政策、路线得不到基层的响应,党员则把党的领导层视为与己无关的既得利益集团,最终离心离德,彻底失去了基层,失去了民心。

1951年,青海,划分阶级成分,坚持三榜定案,图为青海民和县川口区王家户村群众在观看第一榜。茹遂初摄

反观共产党,自大革命时期,就开始探索党的基层组织建设,提出“一切工作归支部”的口号。抗战时期,通过发挥基层组织的战斗堡垒功能,规范党的组织生活,健全党的组织构架,巩固党的基础,强化党的支部建设等方式,以获得人民群众的支持和拥护,在敌后快速、大量建立革命根据地。为抗日战争及解放战争的胜利,奠定了坚实基础。

但这并不是说,我党的基层治理,在发展阶段没有问题,关键是共产党敢于正视问题,解决问题,给人民群众一个满意的答案。

位于苏鲁交界的江苏赣榆,第二次国内革命战争时期,中共党组织一度非常活跃,屡仆屡起,但由于严重的白色恐怖,党自身发展的不成熟,缺乏斗争经验,加之“左”倾错误的影响,使得中共在赣榆的工作基础非常薄弱,更没有扎根基层。稍有风吹草动,特别是叛徒出现,就会出现大问题。1935年,赣榆党组织活动中断。

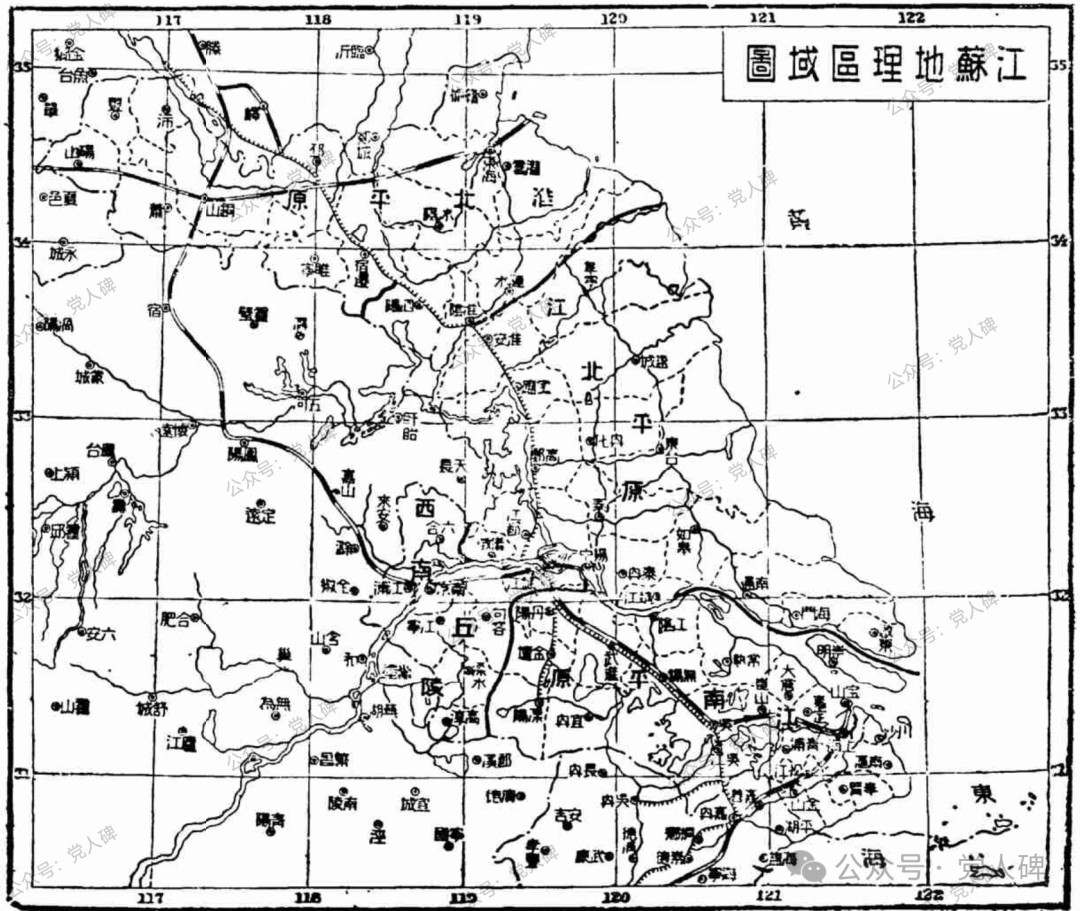

1940年的赣榆县田赋流通券

抗战爆发后,革命形势发展迅速,重建后的党组织逐渐由地下走入地上,得到了赣榆人民,特别是广大城乡爱国青年的坚决拥护。

1938年冬,中共墩尚党支部成立,这是赣榆党组织的第一个基层支部,也是第一个农村党支部。他们中的多数同志,都是抗战前就开始培养,经历过地下斗争严峻考验,长期培养的入党对象。所以整个抗战期间,这个支部,没出过一个叛徒。

在基层党支部大发展的同时,我八路军山东纵队消灭了顽固派势力后,赣榆大部分地区得到解放,赣榆县抗日民主政府、中共赣榆县委,以及地方武装和基层政权也陆续建立健全起来。由此迎来了1941年到1942年党员大发展和各项抗日工作的新胜利。

江苏地理区域图(1936年11月出版)

这种变化是非常显著的,1938年党组织活动恢复后,党员人数只有10人,支部只有1个。到了1942年,支部已经发展到70个,党员人数已达千人。

但是大发展的背后,却隐藏着问题,随着抗日战争到了战略相持阶段,各种问题就集中爆发出来了。

自1941年开始,日军集中侵华总兵力的64%和伪军的90%以上,对我党领导的敌后抗日根据地开始了疯狂的“扫荡”和“蚕食”。当时的赣榆属于山东抗日根据地的滨海区,背后是滨海区的核心地带,东临连云港,南瞰陇海铁路,战略地位极其重要。为确保交通,日军在这一地区驻有陆海空军的重兵集团。

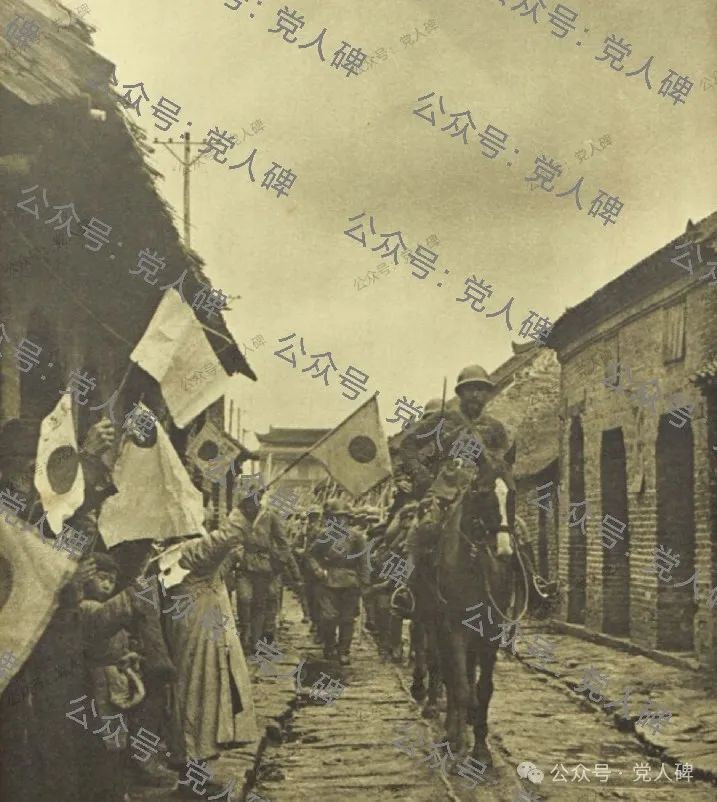

1939年3月4日,日军侵占海州

因此,赣榆成为敌我激烈争夺的重要地区,形成了极为艰苦、紧张、激烈的敌我斗争的局面,“扫荡”和反“扫荡”、“蚕食”和反“蚕食”错综复杂的斗争,一直在激烈地进行着。从1941年到1945年,每年都有一至两次的大“扫荡”,日伪和国民党顽固派的残余势力不断向我进攻。这种进攻,不但是军事上的,也是政治上的。

1943年12月,赣榆县公安局安排第五区公安特派员许文恩,负责开展九泉乡一带的“区乡联防”和“反特清匪”工作。

36岁的许文恩同志是滨海三地委直接下派的干部,1938年入党,但其革命经历却可追溯到1923年的“二七”大罢工。当时他在沪杭铁路工作,积极投身党领导下的工人运动。抗战爆发后,已经成家立业的许文恩,毅然放弃待遇,北上抗日,回到莒南老家,组织抗日游击队,重新找到了党。入党后,他相继担任多个乡镇的党支书,积极发展党员。由于工作出色,对党忠诚,又出身工人家庭,组织上选拔许文恩到滨海党委社会部,进行专门的锄奸反特、治安保卫和军事工作培训。

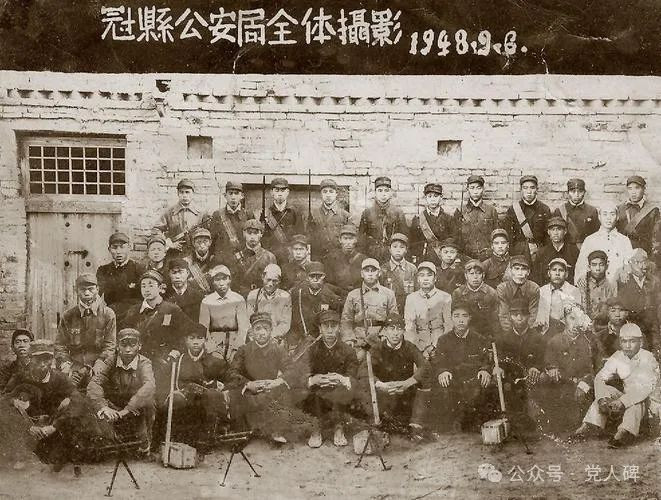

解放战争时期,山东解放区泰山专署公安局侦察队合影

1941年,许文恩来到赣榆,曾在多个情况复杂的区,担任公安特派员。跟各路鬼子、汉奸和顽固派都斗过法,特务、土匪抓过几十人,谍报站踹过十几个,更重要的是他非常善于发动群众,组织群众,在基层织起来人民战争的锄奸网络,让坏人无处遁形。

九泉乡因九泉山而得名,位于赣榆西北丘陵地带,山峰重叠,连绵不断,自然形成赣榆与莒南、临沭的边界。九泉乡就地处这群山环抱之中,可以说是典型的“山高皇帝远”的偏僻所在。

1943年11月,八路军滨海军区发起赣榆战役,赣榆县城解放,伪“和平建国军”第71旅大部被歼,但仍有部分兵痞、土匪和特务趁乱跑出来,躲到九泉地区,伺机东山再起。有的敌人甚至摇身一变,伪装进步,混进党内,拉拢腐蚀个别意志不坚者下水。这些坏分子逐渐形成气候,相互勾结,狼狈为奸,把红色的九泉乡变成他们的黑暗巢穴,打着共产党的旗号,干起当年作为反动派爪牙想干而未能干成的罪恶勾当,鱼肉人民,无恶不作,群众敢怒不敢言。

赣榆战役八路军指挥所,右一滨海军区政委符竹庭,右二司令员陈士榘

九泉乡的乡指导员(相当于现在的乡镇党书)叫韩守芳,原来也是穷苦人出身,家里拼尽力气才供其读了几年书,勉强算是高小文化,所在的东陡岭村里也算个知识分子。原本辍学务农,抗战爆发后,韩守芳积极抗日,带头当了民兵,由于有点文化,又工作热心,很快就入了党,先当村长,又当了乡指导员。

手里有权力,韩守芳就变了样,把九泉乡看成自己的一亩三分地。

先把干土匪的四哥韩守平请下山,洗白身份后,当上了乡小队的队长,掌握了武装。明里是抗日自卫队,实际上却抢劫财物,强奸妇女,牵牛盗马,胡作非为。接着又发展了一个伪军、老土匪出身的坏分子谢伍传入党,火箭提拔成村长和党小组长,以其为抓手,迅速纠结了四十多名趁乱从赣榆城里逃出来,窝藏在山里的伪军、特务等各路反动分子,或突击入党,或安插使用。

日军侵占海州后,汉奸组织的所谓“欢迎”

此外,还有个原先在赣榆宪兵队,给鬼子当密探的特务谢佃双,也被韩守芳收下,给他继续当密探,专门打听谁说他坏话。有他忌恨的,又不好让乡小队出面的,就让谢佃双带着几个老土匪、老兵痞,枪打准的,下手狠的,去杀人,打黑枪。

对于其他干部,能拉拢腐蚀的就收下当狗,不听话的,孤立、撵走,甚至干掉都不在话下。

长此以往,反动势力日甚一日,气焰极为嚣张。九泉乡乡长韩自奎,副乡长韦纪方不敢开展工作,群众怨声载道。

韩守芳多次打着“抗日”旗号,以党和政府的名义,任意向群众要这要那。

日军侵占广州后,汉奸带着鬼子,对宣传市民所谓“王道乐土”

有位叫韩恒义的老人,算起来是韩守芳的本家叔辈,对韩守芳的横征暴敛不满意,家里也实在是被搜刮干净了,索性公开表示:

“今天要粮,明天要钱,到底有多少钱,供你们折腾?不行就把我这把老骨头拿去算了,你们这是变相的搜刮民财!”

当天夜里,韩恒义老人就被杀死在炕头上。

即便是上级把许文恩同志派到九泉乡之后,韩守芳一伙也没有任何偃旗息鼓的迹象,他们更加变本加厉,妄想让许文恩知难而退,铁桶江山,千秋万代。

晋冀鲁豫解放区冠县(今属山东)公安局全体摄影,1948年

1944年1月,许文恩同志根据上级指示,对伪军家属开展宣传鼓动工作,争取他们早日弃暗投明,立功赎罪。

有个叫谢庆才的老乡,他的儿子谢顺利在临沂当伪军,还是个班长。许文恩做了相当长的思想工作,谢庆才终于下定决心,把儿子从临沂叫回来。谢顺利向许文恩表示,要痛改前非,重新做人,从此走正路,为争取解放做出一番事业来。还说有把握把班里几个兄弟,连人带武器都带出来干八路。

可还没等谢顺利回临沂,第二天夜里,韩守芳就带着几个乡小队队员,把谢顺利从家里拖出去杀了。

不久,又有三名伪军不甘受鬼子汉奸的虐待,拖抢逃出来,跑到九泉,准备投八路。路过谢湖村时,又饥又渴的他们觉得这里已经是解放区了,安全了,就找到村部,要求帮助联系抗日政府,顺便找点吃喝。

民主选举新村长,冀中,1941年,石少华 摄

结果就进了小雷音寺,那个坏分子谢伍传假惺惺地表示,自己是谢湖村村长,又是党小组长,有什么事就跟我讲好了。谢伍传把戏演得足足的,俨然是正面角色,原先又是伪军小队长,所以据说投足,欺骗性极强,他装腔作势地说:

“原来是弃暗投明,那么咱们都是自己人了。深更半夜的,你们也怪辛苦的,快到我家里去歇歇脚,明天一早就送你们去乡里。将来咱们一起打鬼子、出汉奸,你们可要使把子力气,为人民建功立业,到时候就听大家的捷报了!”

谢伍传能说会道,赚得三人心花怒放,觉得可找到真神了,毫无戒备就跟着他到了家。接着酒菜摆上,吃吃喝喝,谢伍传殷勤劝酒,各种抗日口号喊得山响,不知不觉,三人喝得烂醉,睡在炕上,鼾声大起。

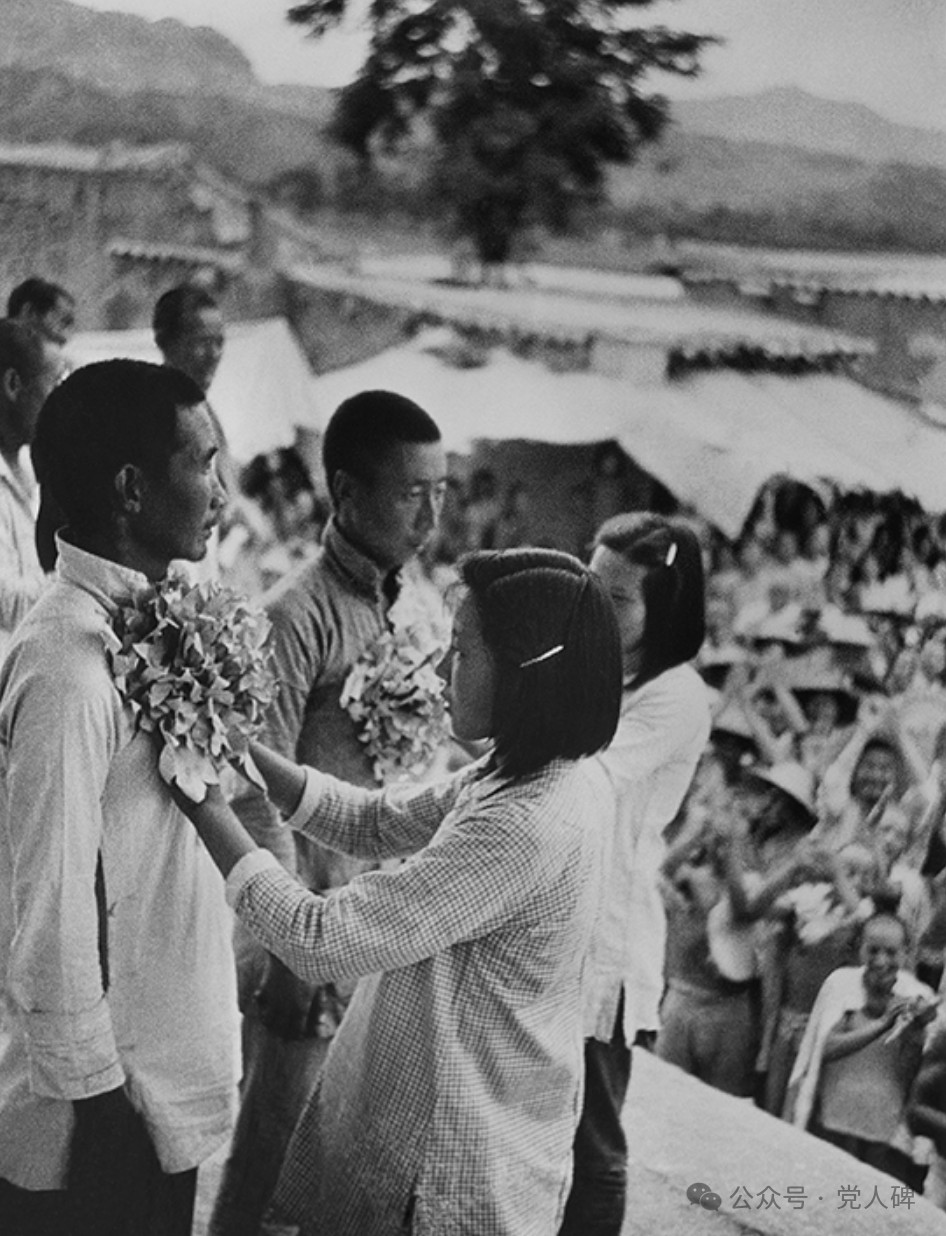

平汉线伪警防队1800余人全副武装起义反正,边区人民热烈欢迎,1938年,沙飞 摄

吩咐几个手下收了投诚伪军的枪,在屋里屋外看住他们,谢伍传赶紧跑去找韩守芳。俩人一同商量,决定杀人夺枪。第二天天亮,三人要走,谢伍传又是一通吹捧拉扯,然后又炒菜,又端酒,百般殷勤,执意挽留。一喝酒就没头了,不知不觉又是一天,他们又喝醉了,倒头就睡,彻底放下了戒备。

这时候天就黑了,韩守芳带着乡小队也到了,一拥而上,绳捆索绑,把三人拖出去活埋了。

韩守芳自以为得计,每次“锄奸”后,都要到区里,跟区长“报捷”,说自己干掉了几个“匪特”,实际上他们才是真正的匪特啊!

这位区长也没有调查研究,就偏听偏信,称赞韩守芳干得好,还写材料上报,表扬该“同志”如何有能力、有手段。

临时农会委员,河北,1947年,石少华 摄

1944年5月,五区在区政府临时驻地西张夏村,召开了社会各界代表座谈会。为联合一切可以联合的力量,团结起来,组成抗日统一战线,各村、乡都要选举产生治安调解委员会,区里也要六名区调解委员会委员。会开了一天,最终九泉乡农民救国会会长韩自行被推举为区调解委员会会长。

韩守芳也参加了大会,原来这家伙认为区调委负责人肯定是自己的,没想到大家心里有杆秤,他管得了九泉乡,却管不了全区。于是恼羞成怒,会还没散,就气鼓鼓地走了。

回家途中,韩自行还没进村,就被韩守芳的人堵住了。一看对方人多势众,手里有刀有枪,就知道是憋着坏来的,老韩赶紧扭头就跑。结果还是被韩守芳的人乱枪打死,横尸村头。

说起来,韩自行同志也是东陡岭村人,跟韩守芳也是本家亲戚。

老百姓庆祝晋察冀参议会大选胜利举行, 河北阜平,1946年,石少华 摄

当然这俩人完全是两类人,韩自行是个老实人,在群众中威信极高。抗战初期就入了党,从此坚定跟党走,啥时候也没含糊过,宣传党的抗日政策,打土豪、分田地、斗地主,处处走在前头。他常说:

“一个共产党员要为解放全中国,打败侵略者牺牲自己的一切,直至生命!”

对韩守芳的不法行径,韩自行同志也抵制过,上告过。在斗争艰苦的时候,他没有畏缩不前,总是想方设法,尽可能保护群众,保护同志,告诉大家,要相信党,相信政府。面对韩守芳等人的威胁,他把个人生死置之度外,针锋相对,敢于斗争。所以韩守芳把韩自行视作心腹大患,必欲除之而后快。

韩自行同志不明不白的死后,赣榆县公安局长蒋学道同志非常气愤。

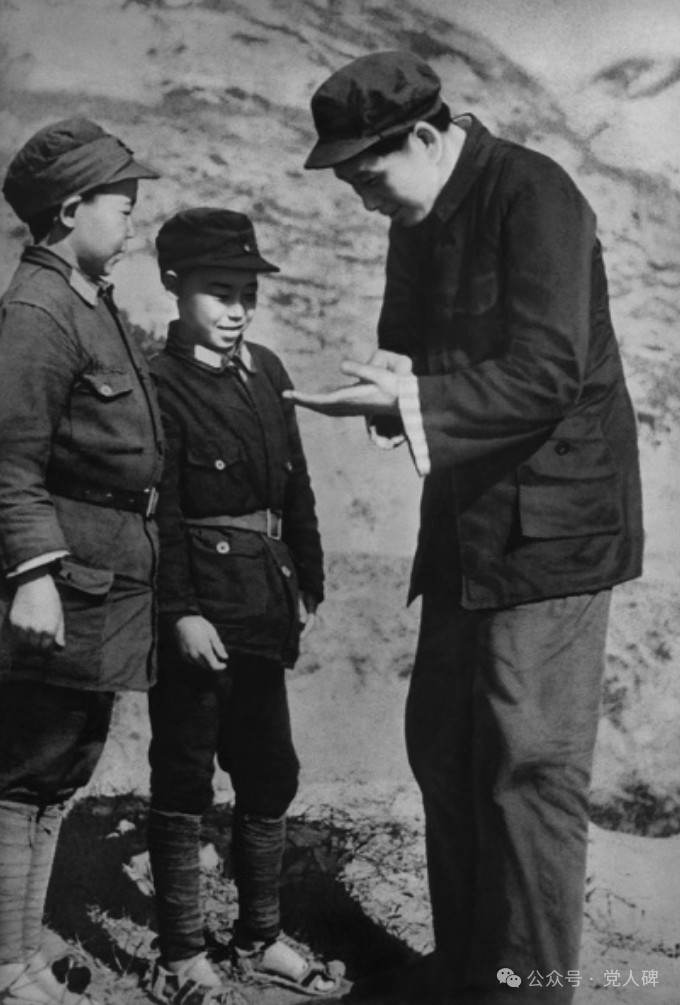

毛主席和小八路,延安,1939年, 石少华 摄

蒋学道是经历过长征的老红军,给毛主席还当过警卫员,对党忠诚,原则性极强,他觉得此事绝不简单,很可能是政治谋杀,背后的势力不小。

在局里开了个短会,蒋学道带着保卫股长张志刚、侦查股谷恒山,赶到现场,进行勘察。现场已经被许文恩同志安排区里的民兵保护住了,局里的同志经过勘验调查,一致认定韩守芳有重大嫌疑。当然这个决定是内部做出的,除他们和许文恩外,并没有告诉其他人。毕竟韩守芳盘踞此地多年,已经形成了势力,如果不慎打草惊蛇,就会错失良机,甚至可能遭受反噬。

调查结束第二天,蒋局长和张股长离开东陡岭村。私下里告诉谷恒山和许文恩同志,要抓紧破案,迅速将杀人犯捕获。争取把敌人一窝端,还九泉乡以光明,不要再留下魑魅魍魉,将来再成精做妖!

在调查访问中,群众顾虑重重,不敢向我办案人员讲,有的直接回避,东躲西藏。

赣榆战役,我军机枪阵地

共产党人最讲究调查研究,公安工作特别是保卫工作,更离不开群众工作。老谷、老许就住在了东陡岭村,跟群众打成一片,同吃同住,准备进行调查研究。但是在访贫问苦中,群众顾虑重重,不敢跟我们的同志搭话。有的直接回避,东躲西藏,有的甚至门都不让进,“大爷大娘大哥大嫂”,喊半天也喊不开门。死者唯一的亲人,老韩的儿子干脆直接表示:

“老人家死都死了,你们就别破案了,赶紧埋了就算啦!别瞎折腾了,不要再调查了,留着俺这家人的性命吧?”

一个多月过去了,案情毫无进展。蒋局长也非常着急,多次到东陡岭村,跟驻村的同志研究问题,决定扩大范围,顺藤摸瓜,一追到底,要抓住线索,迅速查清罪犯,为民伸冤,讨还血债,为死去同志报仇雪恨!

然后又过个半个多月,虽然案情没有进展,但是蒋局长的态度,却让有些敢怒不敢言,改变了以往的态度,看到了组织上的斗争决心。

选举村长大会,河北阜平,1943年,石少华 摄

一天上午,许文恩同志在区里开会,上厕所的时候,跟进来粮秣助理韦俊久。小韦偷偷塞给老许一封信,说

“我帮你写了一封信,你拿去到俺村找韦聪方,一切事情他都清楚。”

韦俊久同志是韦湖村人,许文恩同志怀里揣着信,会后赶紧到韦湖村找韦聪方。

韦聪方是个游方郎中,当地小有名气的中医先生。

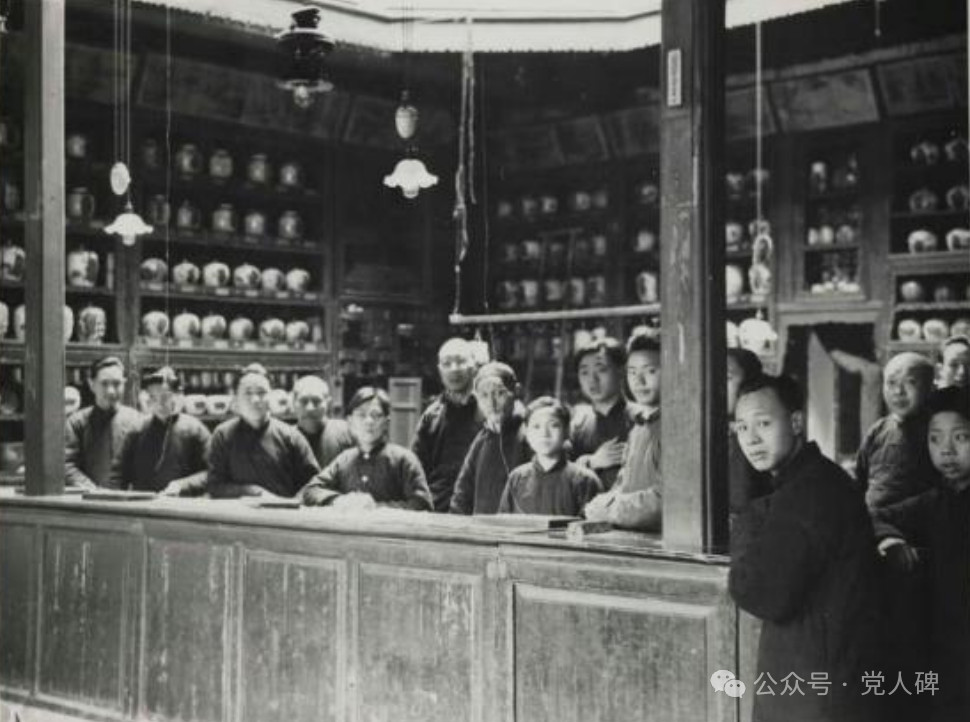

中药铺,1930年

看到韦俊久的信,原先缄默其口的韦聪方,才打开话匣子,说:

“我是个大夫,官私两面,国民党和共产党,还有‘那边’的,谁找我看病,我都得去,你们之间的斗争,我向来是概不介入。我虽是中间派,但我心没歪,知道谁好谁坏。对韩守芳、谢伍传、谢佃双这伙妖魔鬼怪,早就恨之入骨了。他们打着‘抗日’的幌子,干着日本鬼子和狗汉奸一样的勾当,专门败坏你们的好名声,杀人不眨眼,血债累累。我们这一带老百姓被他们糟踏的不成样子了,他们愿杀谁就杀谁,愿抢谁家的钱财,你就得给,简直是无法无天。这里的老百姓,早就盼望着真共产党,能消灭假共产党,带着大家,有一天向他们讨还血债,重见天日了!”

说着,韦大夫拉开药匣子,在一处隐蔽地方,拿出来个“账本”,交给许文恩同志手里,说:

“老许同志,这里面记着韩守芳这伙坏蛋的罪行,时间、地点、受害人,一点不漏,分毫不差,你拿去看吧?希望共产党能说到做到,还百姓以公道,以公道正天下,则天下都是你们的!”

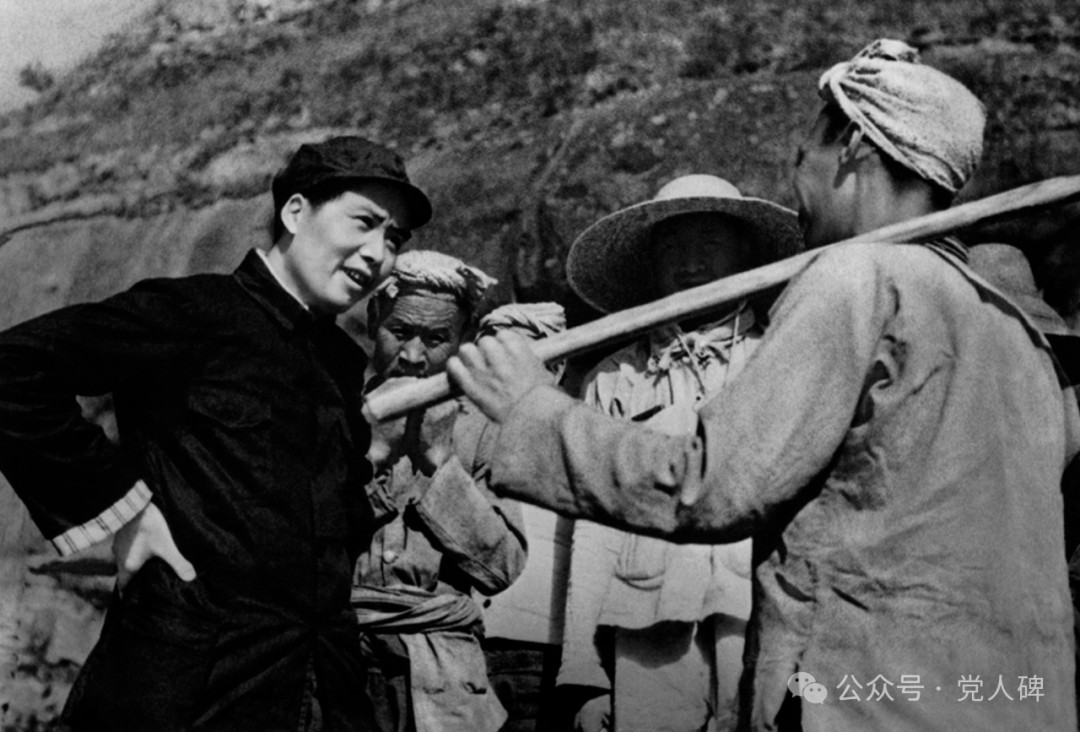

毛主席和杨家岭农民谈话,延安,1939年,石少华 摄

假借看病为名,拿到“账本”,许文恩心肠澎湃,相信群众,依靠群众,才能取得胜利,群众是胜利之本,这是千真万确的真理啊!

有了这本账,赣榆县公安局的几位办案人员,调动各种社会关系,把群众彻底发动起来,公开与秘密相结合,对症下药,有的放矢,很快就调查清楚,掌握了韩守芳集团的大量罪证——

他们是地地道道的土匪特务,残杀我革命干群数十人,方圆几十里的老百姓被其蹂躏,闻风丧胆,在区、乡、村里,他们俨然是“革命干部”,阳奉阴违,口蜜腹剑,欺上瞒下,尽做破坏抗日、镇压革命的坏事。

在罪证确凿的情况下,赣榆县公安局立即向滨海区公安局做了汇报。

赣榆战役后,向我军缴械投降的伪军

当时滨海区党委正在广泛开展基层支部的反恶霸斗争,党组织经过几年的反“扫荡”斗争,已经充分认识到,作为党和政府能在群众中生根发芽,不断壮大,稳定的农村环境及秩序,显然是基层治理的直接现实基础。不打掉坏分子的嚣张气焰,不把他们连根拔起,群众就不敢跟我们走在一起,别说减租减息,拥参军动员了,群众基础都谈不上,还怎么开展工作呢?所以,除在经济上,要对恶霸群体造成打击,更要在政治上,颠覆恶霸群体多年来建立起的乡村统治秩序,解决群众的迫切需求。

上级指示,此案非同寻常。

“日伪汉奸、特务勾结一起,狼狈为奸,不法分子也遥相呼应,党内一些阶级异已分子也蜕化变质,掺杂其中,罪犯人数多,活动猖獗,危害较大,应迅速组织力量侦破,否则后患无穷。”

津浦铁路工人听八路军宣讲 传单,冀中,1944年,石少华 摄

接到指示,蒋局长赶紧到县委做汇报。

时任县委副书记主持工作的王士超同志对此非常重视,召集几位常委开会后,决定立即抽调可靠人员协助破案。具体部署是:县委工作组驻东陡岭村,公安局驻谢湖村,区政府进驻西陡岭村。许文恩同志带区中队驻韦家湖村,县委统一领导,统一指挥,统一行动。一张捕获反革命集团的天罗地网,迅速张开。

经过七天紧张工作,有关韩守芳等14名反革命分子的人证物证,基本调查掌握。至此,县委连夜开会,决定迅速抓捕,勿使一人脱逃。

6月25日6点,各抓捕队开始行动。一个小时候,除韩守芳、谢佃双外,12人全部被抓获。

伏击敌人车子队,1942年,流萤 摄

有群众举报,这俩坏蛋可能是觉察啥不对劲,天不亮就骑着“洋车子”,向着东南方向跑了,估计是想跑到县城或者青口镇,投奔鬼子。

赣榆战役结束后,我军和群众拆毁城墙后,就放弃了县城。

听说韩守芳、谢佃双跑了,蒋局长立即派出县公安局自行车队,跟踪追击,要求决不能让坏人跑掉,将来给九泉乡的乡亲们再找麻烦。

还好俩家伙只有一辆自行车,又只有谢佃双一个人会骑,一人骑车带一人,虽然走的公路,但那时候的公路标准也不高,砂石路骑不快,所以走不快,不久就被我们的同志给追上了。

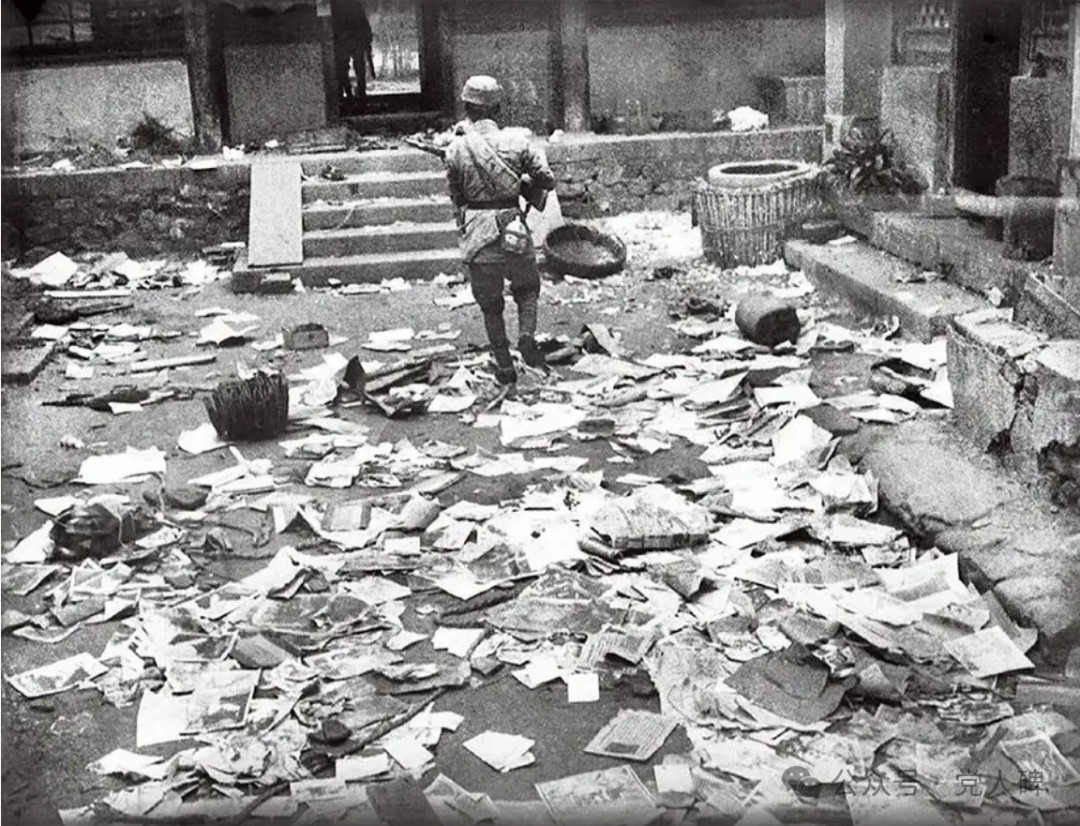

搜索日军司令部,1939年,罗光达 摄

当相距只有有400米时,俩家伙眼看要坏,立即弃车下路,各自钻进了青纱帐,妄想凭借高梁地躲藏起来。

我们的同志也不是吃素的,都是老游击队员,在青纱帐里跟“扫荡”的日伪军斗智斗勇多少次,算是钻青纱帐的高手了,还怕你来这个?

大家迅速包抄搜索,半个小时就把韩守芳、谢佃双给掏出来了。

至此,14名罪犯,悉数到案。

经过三天的审讯,韩守芳等犯彻底交代了他们的罪行:先后杀害我革命干部和投诚伪军数十人,破坏抗日活动数十次,强奸妇女数十人,侵吞我军民财粮数千元(大部分被挥霍)。

1951年3月3日,江苏吴县长青乡召开群众大会,控诉恶霸地主陶银山。陶在日伪绛匪時代,曾任伪乡保長,杀害革命干部,霸占土地,强奸妇女,杀害人命10条。

请示上报后,决定将韩守芳、谢佃双、谢伍传等7名首犯就地正法,其余7名从犯分别被判处徒刑。

7月7日上午,五区在谢家湖村召开了公审大会。

九泉乡成百上千的群众,扶老携幼赶来参加,纷纷声讨韩守芳等人的滔天罪行。当县委领导宣布枪毙韩守芳等七名罪犯时,群众一致要求政府留着子弹,让他们亲手用刀砍死这些坏蛋。

今天看来,有些法律人可能认为,这叫“动用私刑”,这叫“鼓励暴力”,妥妥的政治不正确了。可不能让群众申冤诉苦,不能群众满意,反而让群众不痛快,不能有效震慑坏人的“法治”是真法治,还是玩弄司法,让某些人从中谋私牟利呢?

我公安人员将恶霸地主陶银山押进会场

县委同意了群众的要求,群众自发推举了14名民兵,都是精壮小伙子,有一定斗争经验,杀过鬼子汉奸的,请他们用大刀,砍死了这七名恶魔。

一刀又一刀,刀刀凝聚着多少阶级仇、民族恨?

九泉人民除掉了祸害,重见天日,心情无比激动,欢呼雀跃,载歌载舞,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,欢庆胜利。他们决心跟定共产党,拿起枪杆闹革命,保卫胜利果实,横扫一切反动派和害人虫!

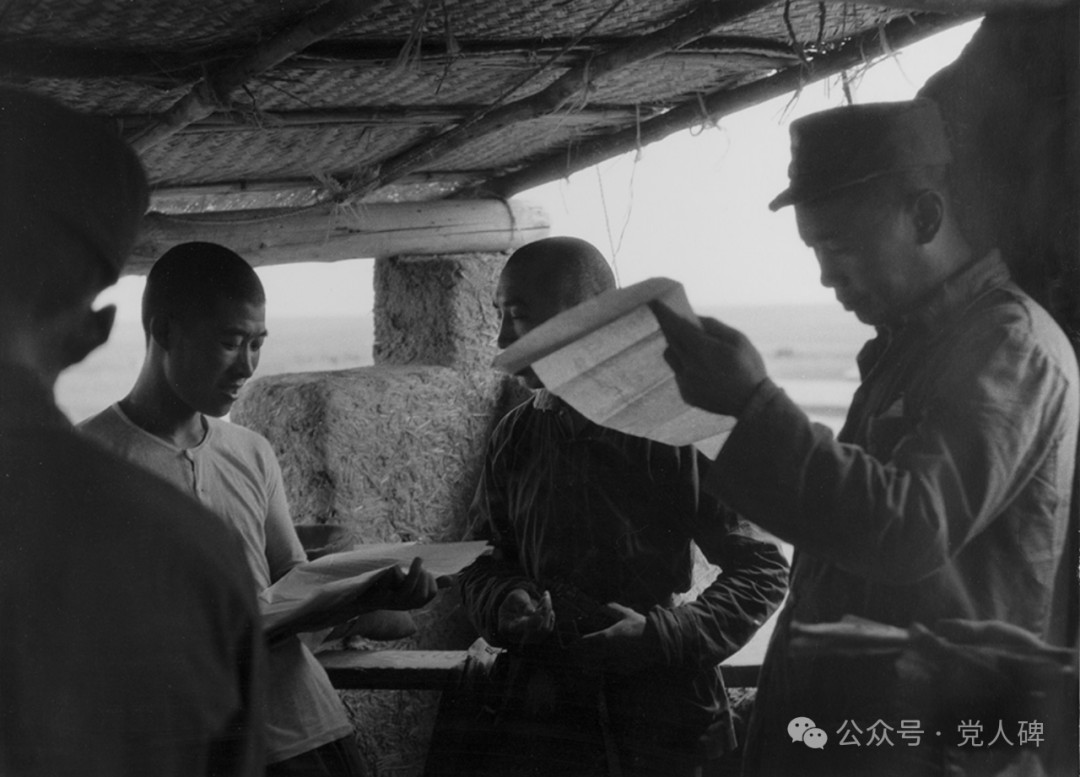

武工队在日伪碉堡内教育伪自卫团,冀中,1944年,石少华 摄

韩守芳集团被收拾了,问题也来了——

新“土豪劣绅”还会出现吗?腐败还会滋生吗?崩颓还会再现吗?镇圧了韩守芳,还会有另一个“韩守芳”吗?

答案是当然会有!

这没什么大不了的,只要我们敢于正视问题,解决问题,而不是解决提出问题的人,就好了。

在茹遂初的记忆中,他在青海民和县和湟中县参加的三期土改中没有发生恶性事件,处决的三个恶霸地主和惯匪都是经过人民法庭公审并经上级领导机关批准后执行的。图为土改中人民法院召开群众大会,公审不法地主和恶霸。1951年摄于青海民和县。摄影:茹遂初

又:这周是个基层治理的题材,也是个公安题材。

祖父当年在冀鲁豫反“扫荡”的时候,有位老战友叫弓兆瑞,曾跟他在区里、县里搭班子。听我父亲说,这位同志就是位老公安,抗战和解放战争时期锄奸、反特,有很多故事。不过父亲现在年纪大了,多数都记不起来了。不过这个名字,我在《安阳公安志》里看到过,但也仅仅是个职务和名字,没有其他记载。

那党那人那事,如今很多都随着老同志的故去,留下诸多遗憾。有时候我在旧书摊的故纸堆,会翻到许多已经发黄变脆的信笺、油印材料,很多都是几十年前,这代人留下的印迹,多数并没有被地方文史资料、党史资料搜集整理印刷出来,因为在当时这样的革命干部,太多太多了,当时的人们并没有感受到其中的价值。

感谢网络,这些年通过我写这些文章,结识了很多对基层革命史感兴趣的同志们和朋友们,甚至多次写了文章之后,文章中出现人物的后代找过来表示感谢的,我祖父老战友的后代也有找过来的,比如前年荣峻山同志的后代,去年杨体泽同志的后代,但是弓兆瑞同志的后代,你在哪里啊?

希望今年能在故纸堆里,找到更多公安题材的东西,当然前提是我得买得起!

很多朋友希望我追热点,我的师姐也希望带着我去北京发展,帮她做影视剧、纪录片,这样可以挣到很多钱。但如今人到中年的我,非常淡定了。热闹有人气,能挣钱挣大钱的地方,我怕被挤着了。还是守着这爿小小阵地,年复一年,发掘整理书写,这些不为人知的革命者事迹,比较现实。因为他们不为人所知,已经逐渐被人淡忘,这些事总得有人来做,我傻,不太聪明的样子,所以我可以做下去。

好了,熬锅玉米碴子大红豆粥,再炒个莴笋鸡蛋、洋葱辣椒咸菜丝,中午米饭还有一碗,辅导班接孩子去……

2025年2月8日16:00于郑

注:所有图片均来自网络。