张文木: 印度“土改”的不彻底性及其后果——与中国比较

印度“土改”的不彻底性及其后果

——与中国比较

张文木

说明:本文内容摘自张文木著作《印度国家发展及其潜力评估——与中国比较》第三部分,科学技术文献出版社2005年版。标题有改动。

一、土地改革:印度国家发展奠基中最大的政治“豆腐渣”工程

自然资源天然供给量和贮存量的绝对有限性,决定生产劳动是人类生存与发展的绝对手段。而人类生产劳动形成的绝对条件就是劳动力与生产资料的绝对结合。这有自然结合与强力结合的方式。财产私有制度出现后,强力结合便是人类历史常见的方式。比如历史上的罗马人对地中海的征服、蒙古人对亚洲和欧洲部分地区的征服、克伦威尔对爱尔兰人的征服、欧洲人对印第安人的征服、英国人对印度人的征服等都是这强力结合的历史形式。一部分人通过垄断生产资料形成对另一部分人的劳动成果的无偿占有并由此形成对这部分人的政治统治,这就使劳动力与生产资料从人类早期的绝对的自然结合变为相对的人为强力结合,并由此在生产者与生产资料占有者之间以及不同的生产资料占有者之间形成复杂的财富占有关系。[1]

但是,所有权并不是社会财富本身,而只是社会财富的占有形式。所有权并不创造价值,因此也不是财富的源泉。在特定的历史时期私人所有权却可以刺激劳动者个体的能动性及其私人积累财富的积极性,但如果构成社会劳动基础的生产者的劳动成果被不同的私有者“截流”数量过于巨大从而使劳动者得不到合理反哺时,社会劳动也就开始萎缩。萎缩的程度与财产占有者对生产者劳动成果的“截流”数量为正比。

研究国家发展及相应国力的关键不在于研究其GDP或GNP的指数表现,而在于研究其利润的归宿及其对社会劳动者的反哺程度。马克思说:“生产直接是消费,消费直接是生产”。[2]劳动者也是消费者,他既是产品生产者,又是实现自己产品的基本消费群体。从这个意义上看:人民是国家的主体,不仅仅因为人民是国家生产的主体,同时他们更是国家消费的主体。只有社会产品反哺社会劳动者即人民的时候,这个社会的发展才是良性的和可持续的。当国家经济持续增长而这种增长成果却不能合理地反哺生产者,甚至不能维持生产者自身的生存延续,社会财富又越来越多地集中于没有多少消费潜力的少数人手中,这时的国家发展就失去了可持续发展的动力,接踵而至的就是社会危机。这时生产力就会提出变革生产关系的要求。前面提到的印度和中国的民族民主革命,就是基于这个原因发生的。

土地是人类生存的第一资源,生产关系的最初版本就是人地关系。[3]因而也是古今形成生产关系,从而阶级关系的原生酵母,更是现代资本形成的原生酵母。大凡国家改造和社会改革,多以土地改革为起始。因此,与基因链的优劣决定生命发育的终极结果一样,国家土地改革的后果,也就命定了国家肌体发展,尤其是传统农业大国肌体发展的终极潜力。印度与中国民族革命成功后第一基础性的国家改造工程就是土地改革,其结果差异则奠定了两国发展速度及其潜力的差异。

如果将土地革命分为民主革命与社会主义革命两阶段的话,印度的土改不仅没有社会主义土改内容,也没有像中国那样的彻底的民主改革的内容。独立之初印度国大党认识到从英国人那里继承下来的封建土地关系是独立前印度农业陷入慢性危机的主要原因。为此,根据1948年12月全国邦税务部长会议的决定和国大党土改委员会1949年的报告建议,各邦开始按照中央确定的废除柴明达尔中间人制度等原则,制定本邦土改法律。1953年中央政府建立了中央土改委员会,由计划委员会成员和内务部长、粮食部长组成,作为土改指导机构。土地改革有两个主要目的:一是消除土地所有制结构中阻碍农业生产的因素;二是使作为生产资料的土地直接与劳动者结合,创造条件使农业经济实现高效高产。土改内容包括三方面,分两阶段实施。

一是废除柴明达尔等中间人制度。独立前印度存在三种土地租佃制度:柴明达尔租佃制、马哈瓦尔租佃制和莱特瓦尔租佃制。在柴明达尔等土地租佃制度下,代为殖民政府收税的柴明达尔等实际上成了在外地主,对租佃土地的耕种者进行残酷剥削。在殖民政府收取的农业税收和柴明达尔等从事收税的管理费外,柴明达尔等在外地主还随意提高租金,加强对佃农的剥削。印度政府通过废除这种中间人制度使耕种土地的农民直接与土地联系,并直接向政府交税。在独立后长达30年的时间里,印度政府从地主手中买地共花去67亿卢比,约将577万公顷土地分给无地或少地的农民。[4]

二是改革租佃制度。“高额地租是印度土地结构的共同特征”。[5]英国统治时期土地租佃不仅在印度农业中十分普遍,而且除公开租佃外,印度农村中还盛行非正式或口头租佃。土地供给是确定的,而人口和贫困人口却与日俱增,佃农受到地主持续提高的地租剥削,而且租期极不稳定。手工业的衰落,进一步加重了劳动者对土地的依赖,从而加重了租金剥削。从1953年起各邦政府通过了系列有关“租佃改革”的法案,其主要内容是“公平租金”和“保障租佃关系”。独立后印度政府在土地改革过程中实行了租佃制改革,具体措施包括固定租金、保障租佃,并授予部分佃农的永佃权等。根据各邦的具体情况,各邦政府规定的租金占农业收入的比例有所不同,大体保持在农业收入的1/3到1/6。同时,为了方便农民交租,还决定把过去长期实行的实物地租改为货币地租。为了保障土地租期,印度政府还规定,允许地主以自耕名义收回土地,但重新收回土地时必须为佃户保留维持生活所需最低面积的土地,且不能驱逐佃户。此外,第三个五年计划期间,政府也要求佃农购买土地,使佃户直接与国家发生关系。这也是土改第一阶段的内容。

三是实行土地持有最高限额制度,这是土改第二阶段的内容。国大党政府在1959年1月那格浦年会上通过了实行“土地限额”的决议,要求各邦政府在当年年底前制定出相应法案令。1961年底印度政府宣布各邦实行土地持有最高限额的法律,规定超出限额以外的土地,由国家交给村评议会,并由村评议会分给无地少地的农民或农业合作社耕种。此举意在限制大地主对土地的垄断。1971年8月,印度中央土改委员会又确定调整最高限额。以5口之家为一个分配单位,规定最高限额为最好的土地10英亩到最劣的土地54英亩之间。1975年7月1日,印度政府宣布了二十点经济纲领,提出土地最高限额制,并要求加快对超额土地的分配和登记注册工作。1977年人民党上台,要求加快土改步伐,通过调查,改革土地法上的弊病和漏洞。规定每户农民最低土地持有限额为2.5英亩。

土地改革是印度民族革命成功后,实现民主革命的基础工程。就其深度、广度及革命的彻底性而言,印度土改的效果与中国比简直是判若泥云。究其原因还在于各自革命的领导权性质存在的本质差异。与中国20世纪20年代蒋介石国民党注意到但无法解决农工问题的原因相似,尼赫鲁国大党也看到了彻底的土地革命对于印度的未来具有关键的意义。[6]但是,由于国大党本身所代表的是大地主大资本家利益,以及由大地主大资本家阶级占据的议会席位形成的对尼赫鲁政府的制约,这使国大党政府,即使有再好的政治设计,也无法实现。与中国国民党蒋介石政权由于基础是建立在封建官僚买办的支持之上,即使早就认识到土地问题的重要性也无法在中国大陆进行彻底有效的土地革命的道理一样,印度国大党推行土地改革30余年,最终不得不以“具有雷鸣般的热情”开始,而以“没精打采”的结局告终。[7]

尽管如此,印度的土地改革还是在相当程度上解放了农业生产力。从1951~1952年度到1978~1979年度,印度农业生产年平均增长2.8%,是从1900~1901年度到1949~1950年度平均增长的3.5倍。[8]60年代以来,印度开展“绿色革命”运动,印度粮食播种面积从1950~1951年度的9730万公顷,到2000~2001年度的11980万公顷,增长了23.1%;到70年代粮食就基本上达到自给。[9]但是,在生产关系变革的方面,“除了废除了柴明达尔以外,就全国而论,其他各项实际上并未认真执行”。[10]而正是这方面的失败,不仅使印度的土改成果大打折扣,而且还由此铸定了印度在后来半个多世纪中落后于中国的历史命运。

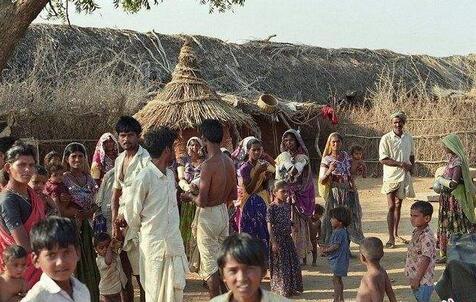

独立初期,不到农村人口15%的地主、富农却占有85%的土地,其中不到人口2%的大地主,却占全部土地的70%;而占农村人口85%以上的贫苦农民仅占15%的土地。其中占农村25%的农户却无立锥之地。土改后,这种土地集中在极少数大地主手里的情况有所缓和。如下表所示:

印度经营占有者数量和经营面积(1970~1986)

|

类别 |

数量(万) |

面积(万公顷) |

||

|

1970~1971 |

1985~1986 |

1970~1971 |

1985~1986 |

|

|

边际占有(1公顷以下) |

3600(51) |

5700 (58) |

1500 (9) |

2200(13) |

|

小占有者(1~4公顷) |

2400 (34) |

3100(32) |

4900(30) |

6200 (38) |

|

中等占有者(4~10公顷) |

800 (11) |

800 (8) |

4800( 30) |

4700(29) |

|

大占有者(10公顷以上) |

300 (4) |

200 (2) |

5000 (31) |

3300 (20) |

|

总计 |

7100(100) |

9800(100) |

16200(100) |

16400(100) |

|

注:括号内的数字是各栏占总数百分比 |

||||

资料来源:转引自[印度]鲁达尔•达特、K.P. M.桑达拉姆著,雷启准等译:《印度经济》(下),四川大学出版社1994年版,第77页。

上面提供的数据可分三类。第一类是同类人数比例增长远远高于相应的土地面积比例的增长。这主要表现在边际农类中。土地持有者数量从1970~1971年度的7100万增加到1985~1986年度的9800万,大约增长了38%,而经营面积仅大约从1.62亿公顷增加到1.64亿公顷,增加了1.2%。土地面积增长远远低于土地持有人的数量的增长。其间持有1公顷以下的边际占有者从51%增长到58%,增加7%。而其持有土地面积从9%增加到13%,只增加了4%。持有土地增长低于边际农的数量增长。这表明,占农业人口1/2以上的“这类耕种者土地少,继续生活在贫困线以下”,而“印度农民贫困化的加重表明边际农或接近无地劳动者的数量正在扩大”。[11]

第二类是同类人数比例降低的同时,所持土地面积比例却大规模增加。这主要表现在小土地占有者类中。在土改中受惠最大的是占地1~4公顷的小土地持有人。这部分人数占土地持有人的1/3强。在1970~1985年间,小土地持有人在总土地持有人数中从34%下降到32%,而所持有土地则从30%增长到了38%。这说明土改使地权大规模地向小地主转移。

第三类人数与所持土地面积比例同时减少。这主要表现在占地4~10公顷之间的中等占有者与占地10公顷以上的大土地占有者类别中。中等占有者人数在这15年间,从11.2%下降到8%,占有土地面积则从31%下降到29%。大占有者人数则从4%下降到2%,而所占土地面积也从31%下降到20%。

土地改革的上述结果基本也就确立了独立后印度的农业生产关系金字塔结构:

1985~1986年度,占土地持有人数2%的大地主占据着印度的20%的土地。占土地持有人数8%的中等地主则占着29%的土地。二者之和则是占10%的土地持有人却拥有49%的土地。另一方面,占持有地人数58%的人,却只有13%的土地。如果算上持有地条件大大改善的小占有者,占持有地人数90%的人,只拥有51%的耕地。即使如此,印度的土改方案在许多方面只是法律上的原则规定,在各地执行方面不仅差异很大,而且还受到不同程度的抵制。“对于诸如极高的地租额、农业雇工(主要为受歧视迫害的贱民)、极端落后的契约工和高利贷剥削等方面的问题,却在土地改革中没有触及”。[12]

下表反映的是1961年到1971年间,印度农村地区财产分配比例。

1961~1971年印度农村地区财产分配比例

|

人口组别 |

所占财产百分比 |

|

|

1961年 |

1971年 |

|

|

下层30%人口 |

2.5 |

2.0 |

|

其中最底层10%人口 |

0.1 |

0.1 |

|

中间层40%人口 |

18.5 |

16.1 |

|

上层30%人口 |

79.0 |

81.9 |

|

其中最上层10%人口 |

51.4 |

51.0 |

资料来源:《第六个五年计划》第8页。转引自[印度]鲁达尔•达特、K.P. M.桑达拉姆著,雷启准等译:《印度经济》(上),四川大学出版社1994年版,第625页。

二、不彻底的土地改革及其恶果

我们看到,截止1971年,81.9%的财产掌握在30%的上层大地主手中,而占70%的中下层只掌握着18.1%以下的财产。也就是说,印度农业创造的国民财富的主要部分为上层少数人所截流,而真正生产者同时也是生产产品的最大需求者即中下层农业劳动者,则得不到合适的利润反哺。这说明,印度土地改革仍是一场排除殖民经济代理人后,印度富人之间的财富再分配,而印度人民并未成为这场革命受益的主体。除了柴明达尔中间人被废除外,其余则与英国殖民地时期的社会结构没有本质差别。卡尔·马克思一语中的,他说:“过去一切阶级在争得统治之后,总是使整个社会服从于它们发财致富的条件,企图以此来巩固它们已经获得的生活地位。”[13]印度国大党领导并取得胜利的民族革命的结果就是这样。

生产的主体不能成为消费的主体,而消费的主体却不是生产的主体,这两个主体严重错位,是整个第三世界,也是印度国家经济因发展而不能发展的根本原因。印度民族革命后所实行的民主革命并未解决因社会生产成果不能反哺生产者及由此造成的生产力萎缩的问题。土改后,广大农民的贫困化程度不仅没有减轻,反而长期保留下来。

中小农民在世界历史上永是一个最不稳定,因而是必然要发生两极分化的阶层。印度土地改革后,农业生产力在缓慢上升的同时,农村家庭债务总额也在逐年上升。印度储备银行在1951年和1971年进行了3次农村债务调查,全国抽样调查组织1981年进行的全国第37次抽样调查表明,在1961年到1981年的20年间,估计农村债务已从195.4亿卢比上升到619.3亿卢比。农村债务1961~1971年10年间增长97%,1971~1981年也增长60%。耕种者的债务增长比率比非耕种者的债务增长更快。如下表所示:

印度主要家庭未偿还农村债务总额

|

|

农村债务(亿卢比) |

增长(%) |

|||

|

|

1961 |

1971 |

1981 |

1961~1971 |

1971~1981 |

|

耕种者 |

167 .0(85) |

337.4(88) |

573.7(93) |

102 |

71 |

|

非耕种者 |

28.4(15) |

47.4(12) |

45.6 (7) |

66 |

-13 |

|

总计 |

195.4 |

384.8 |

619.3 |

97 |

60 |

|

(100) |

(100) |

(100) |

|

|

|

|

注:括号内的数字是各栏占总数百分比 |

|||||

资料来源:转引自[印度]鲁达尔•达特、K.P.M.桑达拉姆著,雷启准等译:《印度经济》(下),四川大学出版社1994年版,第140页。

值得说明的是,1971~1981年的20年中,“非耕种者的债务是负增长率,似乎与现实不符。根据这个事实就只能解释:抽样调查没有考虑高利贷者和地主提供的大量现金和实物贷款,这些是作为债务劳役被迫劳动”。[14]但耕种者债务比例20年中从85%上升到93%,而同期非耕种者的债务比例从15%下降到7%的数据,至少反映了印度农业劳动的主体部分长期得不到其劳动成果反哺,以至使劳动难以为继的现实。

更为可怕的是,在印度耕种者的借贷结构中,高利贷是农民借款的主要来源。如下表所示:

耕种者从不同机构的借贷(%)

|

|

1951~1952 |

1961~1962 |

1971 |

1981 |

||

|

1.非组织(小计) |

92.7 |

81.3 |

68.3 |

36.8 |

||

|

(1) |

高利贷者 |

69.7 |

49.2 |

36.1 |

16.1 |

|

|

(2) |

商人 |

5.5 |

8.8 |

8.4 |

3.2 |

|

|

(3) |

亲戚朋友 |

14.2 |

8.8 |

13.1 |

8.7 |

|

|

(4) |

地主和其他 |

3.3 |

14.5 |

10.7 |

8.8 |

|

|

2.组织借贷 |

7.3 |

18.7 |

31.7 |

63.2 |

||

|

(5) |

政府 |

3.1 |

15.5 |

7.1 |

3.9 |

|

|

(6) |

合作社 |

3.3 |

2.6 |

22.0 |

29.9 |

|

|

(7) |

商业银行 |

0.9 |

0.6 |

2.6 |

29.4 |

|

|

总计 (1+2项) |

100 |

100 |

100 |

100 |

||

资料来源:转引自[印度]鲁达尔•达特、K.P. M.桑达拉姆著,雷启准等译:《印度经济》(下),四川大学出版社1994年版,第98页。

从1951到1971年的20年中,高利贷在耕种者借贷总额中的比例在各种借贷来源中一直居于绝对主体地位。从1971~1981年的10年中,由于国家合作社和商业银行的金融支持力度大幅提高,造成高利贷借款比例迅速下降。“但是,由于种种原因,乡村高利贷者至今还占优势”。[15]小农由于缺乏偿还能力,缺乏贷款信誉,不能大规模应用新技术,当然也就不能从自己的生产中获得较大的收益。信贷组织特别是合作社面临的主要问题是过期未还贷款。过期未还贷款率,合作社大约是40%~42%,地区农行是47%。而借款未还的多是无助小农,这迫使一些金融机构贷款倾向大农。由于大农具有良好的偿还能力,合作社和商业银行事实上更愿意向大农提供比如6~10%的低息贷款,这迫使小农必须从高利贷或其他非组织的资金市场按12%~75%的利息借钱。[16]其结果导致日益严重的小农破产和两极分化现象的产生。这也是印度一些地区比如比哈尔、西孟加拉、奥里萨和安得拉邦等农民暴动延绵不绝的直接原因。

导致土地改革失败的最主要的原因,在于国大党所依赖的阶级基础本身就是土地改革的对象。因此在改革中他们为自己留下了许多变相保存,甚至增值其财产的余地。例如各邦法律规定柴明达尔可保留“自营地”,而对“自营”的概念的解释又极为宽泛。北方邦1950年制定的废除柴明达尔法4年后才生效,给了柴明达尔足够的时间通过驱逐佃农扩大允许保留的“自营地”。这导致一度出现柴明达尔夺佃高潮。北方邦柴明达尔拥有土地3300万英亩,以“自营地”名义保留了约700万英亩。结果改革后这些柴明达尔摇身一变又成了大地主。这些拥有500英亩、700英亩,乃至1000英亩的大地主并不少见,原柴明达尔制下的次佃农、分成农和农业雇工依然受剥削。在租佃改革方面,国大党遇到的阻力比废除柴明达尔制还要强劲。因为这不仅损害了大地主的利益,而且还损害了富农,甚至中小地主的利益。他们在国大党中、各邦立法院和政府中把持着各种权力。他们利用法律的不同解释拖延改革进程。有些邦给土地出租者留下充足的逃避法律规定的时间。有的地主对佃农的佃田频繁调换。更普遍的情况是地主纷纷以自耕名义夺佃,或逼使佃户“自愿”退佃,使要求地主收回出租土地要有限制的规定形同虚设。比如海德拉巴实行土改后,原来的佃农中有2.6% 农户被合法夺佃,22.1% 被非法夺佃,17.5%“自愿”退还佃耕地,三者共达42.2%,只有12%农户购买了佃耕地,剩下的农户保留了原来的佃耕地,得到了多少不同的佃权。在孟买,1947~1953年,佃农中有近20%的农户失去佃耕地。大量佃农在地主夺佃的威胁下,为保住佃耕地,不得不接受更恶劣的佃耕条件。[17]土地最高限额的改革除了遭到大地主的反对外,在法律规定的条款中也留有他们可钻的漏洞。比如法令对甘蔗农场、果园、牧地等实行豁免,有的邦将最高限额设的范围过大,结果使最高限额法令颁布后国家很少获得用于分给无地农的土地。[18]M .L .丹特瓦拉教授对土地改革的总体评价是:“印度大体上已经颁布了土地改革,在不久的将来这些考虑是正确的方向,然而由于执行不力,实际结果一点也不满意。”[19]

农业改革的失败最终导致印度农业长期处于的萎缩性增长状态。如下表所示

独立后印度主要作物耕种面积增长(万公顷)

|

作物种类 |

作物耕种面积增长 |

年均增长率(%) |

||||

|

1949~1950 |

1964~1965 |

1990~1991 |

1949~1965 |

1967~1991 |

||

|

1 |

全部粮食作物 |

9900 |

11800 |

12800 |

1.4 |

0.2 |

|

|

水稻 |

3000 |

3600 |

4300 |

1.3 |

0.6 |

|

小麦 |

1000 |

1300 |

2400 |

2.7 |

2.0 |

|

|

粗粮 |

3900 |

4400 |

3700 |

0.9 |

-1.0 |

|

|

豆类 |

2000 |

2400 |

2400 |

1.9 |

0.3 |

|

|

2 |

全部经济作物 |

2300 |

3300 |

3900 |

2.5 |

0.4 |

|

|

油籽 |

1000 |

1500 |

2400 |

2.6 |

0.3 |

|

甘蔗 |

150 |

260 |

370 |

2.5 |

-0.4 |

|

|

棉花 |

490 |

840 |

740 |

3.3 |

1.5 |

|

|

马铃薯 |

20 |

40 |

90 |

4.4 |

3.6 |

|

|

全部作物 |

12200 |

19100 |

16700 |

1.6 |

0.3 |

|

资料来源:转引自[印度]鲁达尔•达特、K.P. M.桑达拉姆著,雷启准等译:《印度经济》(下),四川大学出版社1994年版,第7页。

独立以来主要作物产量的增长

|

作物种类 |

作物产量 |

年均增长率(%) |

||||

|

1949~1950 |

1964~1965 |

1990~1991 |

1949~1965 |

1967~1991 |

||

|

1 |

全部粮食(万吨) |

5500 |

8900 |

17600 |

3.2 |

2.9 |

|

|

稻米(万吨 ) |

2400 |

3900 |

7500 |

3.5 |

2.6 |

|

小麦(万吨) |

600 |

1200 |

3500 |

4.0 |

5.3 |

|

|

粗粮(万吨) |

1700 |

2500 |

3200 |

2.2 |

0.4 |

|

|

豆类(万吨) |

800 |

1200 |

1400 |

1.4 |

0.7 |

|

|

2 |

经济作物 |

— |

— |

— |

3.5 |

2.6 |

|

|

油籽(万吨) |

500 |

900 |

1800 |

3.3 |

2.1 |

|

甘蔗(万吨) |

5000 |

12200 |

2400 |

4.3 |

4.3 |

|

|

棉花(万包)* |

300 |

600 |

1000 |

4.6 |

1.8 |

|

|

马铃薯(万吨) |

200 |

400 |

1500 |

4.3 |

6.7 |

|

|

全部作物 |

— |

— |

— |

3.1 |

2.6 |

|

*每包170公斤

资料来源:转引自[印度]鲁达尔•达特、K.P. M.桑达拉姆著,雷启准等译:《印度经济》(下),四川大学出版社1994年版,第11页。

1956~1996年印度农业(含林业、渔业)实际复合增长率(%)

|

1955~1956 |

2.85 |

|

1960~1961 |

3.21 |

|

1970~1971 |

5.10 |

|

1980~1981 |

0.80 |

|

1985~1986 |

2.91 |

|

1990~1991 |

4.12 |

|

1995~1996 |

2.95 |

按1980~1981年价格计算

资料来源:Statistical Profile of India 1999, Deep & Deep Publication PVT.Ltd.

,New Delhi,p.5.

我们看到,独立后印度农业从耕地面积,主要作物及增长率方面均处于萎缩性增长状况。对此,印度尼赫鲁曾试图选择用社会主义方式解决反哺劳动者的问题,他一再强调,农业若没有很大改善,工业化就得不到足够的原料和商品粮的供应。而如果农民收入低,粮价高,就会造成购买力低下,市场狭小。粮食进口要大量占用国家有限的外汇,以致没有足够的外汇购买发展重工业基础工业必需的设备和原材料。工业发展的全部计划能否实现,取决于农业生产率能否大大提高。1954年7月,国大党全印委员会通过《计划发展》决议,其中提到要逐步指导国家经济发展成“社会主义经济”。1955年1月国大党阿瓦迪尼年会根据尼赫鲁的提议,通过了《关于建立社会主义类型的决议》。其结果是他的良好愿望遇到党内大地主大资本家阶层的激烈反对,以致他连中间偏左的路线也难以推行。

印度独立革命,使印度在获得了独立的国家主权的同时,也留下了旧时代的庞大的私有产权;而印度的土改不仅没有铲除这寄生于生产流通和分配领域的私有产权反而还变相保留甚至新增了私有产权。这种低成本的革命却使印度在国家现代化之初就面临着几乎是不可承受的制度成本。这种由庞大的私有产权关系结织而成的非生产性巨额成本,是未来印度国家低效发展的总根源。孟子说“上下交征利而国危矣”,[20]而印度在独立之初就将国家经济建立在“上下交征利”的基础之上,这对印度未来的影响几乎是毁灭性的。

三、与中国比较

看到印度不彻底的土地改革所造成的恶果,我们就会对马克思在《共产党宣言》中将“对所有权和资产阶级生产关系实行强制性干涉”作为发展生产力的“必不可少”手段的指示有更深切的认识。马克思写道:

无产阶级将利用自己的政治统治,一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并且尽可能快地增加生产力的总量。要做到这一点,当然首先必须对所有权和资产阶级生产关系实行强制性的干涉,采取这样一些措施,这些措施在经济上似乎是不够充分的和没有力量的,但是在运动进程中它们会越出本身,而且作为变革全部生产方式的手段是必不可少的。这些措施在不同的国家里当然会是不同的。[21]

同此,我们也就更能体会出毛泽东同志于20世纪50年代在中共党内关于农村社会主义改造道路那场大争论(值得注意的是,同期印度国大党内也在进行着关于道路问题的激烈争论)中所坚持的快速推进集体化的决策,对中国未来发展所具有的生死存亡的意义。当时毛泽东批评那些提出“确保私有财产”和“四大自由”的人们,“言不及义,好行小惠,难矣哉”。[22]与同期中国比较,尼赫鲁的土改行了小惠而失了大义,[23]其结果不幸让毛泽东言中,印度后来的资本主义发展道路确是一条“也可增产,但时间要长,而且是痛苦的道路”。[24]

中国共产党领导的土地改革所依靠的是贫雇农和下中农,团结中农,走集体经济的道路,用阶级斗争的方式打破任何地主阶级恢复封建剥削生产关系的企图。“到1952年底,除一部分少数民族地区及台湾省外,全国广大新解放区的土地改革已基本完成。”[25]1956年中国基本上完成了对农业的社会主义改造,参加农业生产合作社的农户占总农户的96.3%。农村中的封建剥削关系基本消灭。随着工商业社会主义改造的完成,整个社会的生产关系只剩下最简单的全民和集体两种所有制。依靠复杂的产权关系寄生于社会生产之间阻碍社会劳动成果直接反哺社会劳动者的产权交易费用基本消除,农民债务更是不复存在。在彻底废除劳动与劳动成果之间的剥削环节后,劳动成果得以直接反哺劳动者和用于国家基本建设的安排。1952年中国农业集体积累总额为15亿元,[26]其中生产性积累为11亿元而非生产性积累为4亿元。[27]到1985年增长到325亿元,[28]其中生产性积累和非生产性积累分别为297亿元和28亿元。[29]1953年至1985年间中国农村集体及其他所有制经济积累总额年平均增长速度为8.1%。[30]农村集体经济及其他所有制生产性积累总额指数,[31] 1953年为80%,其中生产性积累和非生产性积累分别为81.8%和75%,到1985年已增长为1312.2%,其中生产性和非生产性积累分别为1936.2%和411.4%。[32]

这种为印度尼赫鲁渴望但又做不到的生产性积累远高于非生产性积累的社会生产条件,只有中国这样彻底废除了庞大的寄生于生产、流通、交换、分配领域的产权关系的国家才能实现。在国际资本包围的情况下,对刚获得独立的殖民地和半殖民地国家而言,只有高积累,才可能有切实和可持续的经济增长。中国50年来农业成就如下表所示:

中国农业生产、劳动生产率、农民消费水平年均增长速度(1953~1985)

|

年份 |

年平均增长速度(%) |

|||

|

农业 总产值 |

农业 净产值 |

农业劳动生产率 (按总产值计算) |

农民消费水平 |

|

|

1953~1978 |

3.2 |

2.2 |

1.2 |

1.8 |

|

1979~1985 |

10.1 |

8.0 |

8.9 |

9.6 |

|

1953~1985 |

4.7 |

3.4 |

2.8 |

3.4 |

资料来源:国家统计局国民经济平衡统计司编:《国民收入统计资料汇编1949~1985》,中国统计出版社1987年版,第54页。

这里需要说明的是,中国农业在这一时期提供的剩余产品,有相当一部分通过价格“剪刀差”转为国家基础建设的原始积累。也不能否认在“极左”的时期,农民的消费几乎处于近似管制性状态。但由于国家切断了流通和分配中的私有权寄生因素,农业剩余产品只在掌握土地所有权的国家与劳动者农民集体两大领域交换和分配。但无论如何,农业在工业化初期为国家提供了剩余产品因消除了产前产后的中间产权多次分配因素,其制度成本大幅度减少,这使得同等农业产值,在中国对工业化的贡献率要远远大于印度。

[1] 马克思:“在历史进程中,掠夺者都认为需要通过他们自己硬性规定的法律,来赋予他们凭暴力得到的原始权利以某种社会稳定性。”《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第451页。

[2] “生产直接是消费,消费直接是生产。每一方直接是它的对方。可是同时在两者之间存在着一种媒介运动。生产媒介着消费,它创造出消费的材料,没有生产,消费就没有对象。但是消费也媒介着生产,因为正是消费替产品创造了主体,产品对这个主体才是产品。产品在消费中才得到最后完成。一条铁路,如果没有通车、不被磨损、不被消费,它只是可能性的铁路,不是现实的铁路。没有生产,就没有消费,但是,没有消费,也就没有生产,因为如果这样,生产就没有目的。”马克思:“‘政治经济学批判’导言”,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第93~94页。

[3] “人地关系紧张是土地制度变迁的重要前提。”温铁军著:《中国农村基本经济制度研究》,中国经济出版社2000年版,第74页。

[4] 文富德著:《印度经济发展、改革与前景》,巴蜀书社2003年版,229~230页。

[5] [印度]鲁达尔•达特、K.P. M.桑达拉姆著,雷启准等译:《印度经济》(下),四川大学出版社1994年版,第58页。

[6] 1936年4月印度国大党在勒克瑙召开的第四十届年会上提出了一项土地纲领,认为“国家最重要和最紧迫的问题是农民惊人的贫穷、失业和债务,这些基本上是由于过时的和压迫的地权制度和田赋制度,而近几年来农产品价格的大幅度下跌又加剧了这个问题。这个问题的最终解决必然包括清除英帝国主义的剥削、彻底改变地权和田赋制度,以及国家承认有向农村失业群众提供工作的义务。” 1945年9月、11月,国大党国家计划委员会先后开会讨论土地问题,还提出具有社会主义性质的“组织合作社”和“取消国家和实际耕种者之间各类中间人地主”的土改方针,指出:“必须组织合作社来耕种开垦的荒地和由国家征收的其他土地,并在各地鼓励组织其他形式的合作农业;不承认国家和耕种者之间的各种中间人地主,他们的各种权利以及土地财产所有权被付与必要的令人满意的偿金以后由国家征收;在现有田赋制度不变的情况下,对来自土地的高收入征收累进税,对实际的小耕种者适当减轻田赋负担。”转引自黄思骏著:《印度土地制度研究》,中国社会科学出版社1998年版,第281、284页。

[7] “土地改革计划开始具有雷鸣般的热情,但是,这个热情的活力很快就消失了,土地改革的执行变成了没精打采的事情。”[印度]鲁达尔•达特、K.P. M.桑达拉姆著,雷启准等译:《印度经济》(下),四川大学出版社1994年版,第69页。

[8] 四川大学南亚研究所:《印度经济》,人民出版社1982年版,第33页。

[9] 文富德著:《印度经济发展、改革与前景》,巴蜀书社2003年版,第79~80页。

[10] 四川大学南亚研究所:《印度经济》,人民出版社1982年版,第33、40页。

[11] [印度]鲁达尔•达特、K.P. M.桑达拉姆著,雷启准等译:《印度经济》(下),四川大学出版社1994年版,第77页。

[12] 四川大学南亚研究所:《印度经济》,人民出版社1982年版,第41页。

[13] 马克思、恩格斯:“共产党宣言”,《马克思恩格斯选集》第1卷,1972年版,第262页。

[14] [印度]鲁达尔•达特、K.P. M.桑达拉姆著,雷启准等译:《印度经济》(下),四川大学出版社1994年版,第140页。

[15] [印度]鲁达尔•达特、K.P. M.桑达拉姆著,雷启准等译:《印度经济》(下),四川大学出版社1994年版,第99页。

[16] [印度]鲁达尔•达特、K.P. M.桑达拉姆著,雷启准等译:《印度经济》(下),四川大学出版社1994年版,第105、183页。

[17]林承节著:《印度独立后的政治经济社会发展史》,昆仑出版社2003年版,第93~99页。

[18] 如安得拉邦的上下限为27~324英亩;拉贾斯坦为27~216英亩。

[19] [印度]鲁达尔•达特、K.P. M.桑达拉姆著,雷启准等译:《印度经济》(下),四川大学出版社1994年版,第69页。

[20] “征交”,相互争夺。引自《孟子·梁惠王上》。

[21] 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第272页。

[22] “关于农业互助合作社的两次谈话”,《毛泽东选集》第S卷,人民出版社1977年版,第120页。

[23] 经济学家普纳布·巴丹说:印度经济低增长源于不合理的政治经济结构。国家对工业资本家阶级、富农阶级和白领工人在内的自由职业阶级安抚政策的结果是“越来越多的资金用去满足占统治地位的有产阶级的各方面的需要,在此同时,资金也就耗尽了”;巴丹指出“最重要的、渗透经济各方面的因素是三个有产阶级工业资本家、富农和自由职业阶层的冲突。结果形成了用以满足统治联盟中各伙伴利益的补贴和优惠制度,致使用于资本积累的资金被吞蚀,非发展费用无限制地继续增加”。(《印度经济》(下)第281、284页)

[24] “关于农业互助合作社的两次谈话”,《毛泽东选集》第S卷,人民出版社1977年版,第117页。

[25] 董志凯主编:《1949~1952年中国经济分析》,中国社会科学出版社1996年版,第80页。

[26] 国家统计局国民经济平衡统计司编:《国民收入统计资料汇编1949~1985》,中国统计出版社1987年版,第29页。

[27]国家统计局国民经济平衡统计司编:《国民收入统计资料汇编1949~1985》,中国统计出版社1987年版,第41页。

[28] 国家统计局国民经济平衡统计司编:《国民收入统计资料汇编1949~1985》,中国统计出版社1987年版,第29页。

[29] 国家统计局国民经济平衡统计司编:《国民收入统计资料汇编1949~1985》,中国统计出版社1987年版,第41页。

[30] 按可比价格计算。资料来源:国家统计局国民经济平衡统计司编:《国民收入统计资料汇编1949~1985》,中国统计出版社1987年版,第31页。

[31] 按可比价格计算,以1952年为100。

[32] 国家统计局国民经济平衡统计司编:《国民收入统计资料汇编1949~1985》,中国统计出版社1987年版,第44页。